字号:

字号:小

中

大

中国自然与人文遗迹保护立法的现状、反思与完善路径

岳小花

(中国社会科学院法学研究所,北京100720)

【摘要】自然与人文遗迹保护是我国生态文明建设的重要组成部分。“自然与人文遗迹”与“自然与文化遗产”、“文物”以及“自然与文化景观”等在内涵与外延上有所不同。我国现行环境法、文物与遗产保护法体系中的相关规范虽然数量庞大,但在体系化、调整范围、保护理念与功能定位、内容的完备性与可操作性以及时效性等方面存在不足之处。正在制定中的《国家公园法》对于调整和规范自然与人文遗迹保护有积极意义但存在诸多客观局限。建议我国将来除完善现行立法外,整合自然与人文遗迹保护的基本价值理念,适时出台专门性立法,明确将保护优先、科学保护、预防原则、公众参与作为基本原则,并规定调查登记和监测、经营与收益权分配以及责任追究等制度。

【关键词】自然遗迹;人文遗迹;自然与文化遗产;国家公园法;保护优先原则

Current Situation, Introspection and Improvement Path of

Legislation on Protectionof Natural and Humanistic Relics in China

YUE Xiao-hua

Abstract:Protecting natural and cultural relics is an integral part of the construction of ecological civilization in China. The concept of "natural and cultural relics" is different from that of "natural and cultural heritage", "cultural relics" or"natural and cultural Landscap". Although there are a large number of relevant articles in China's current environmental law system, cultural relics and heritage protection law system, there are some deficiencies in the system, scope of adjustment, concept and function of protection, lack of completeness and operability of content and timeliness. The National Park Law (being drafted) will have many positive meanings andmany objective limitations on regulating the protection of natural and cultural relics. It is suggested that in addition to improving the current legislation,China should integrate the basic values of natural and cultural relics protection in future, enact special legislation in time, clearly take priority protection, scientific protection, prevention principle and public participation as the basic guidelines, and stipulate the systems of investigation, registration and monitoring, distribution of operation and income rights and accountability.

Key words: natural relics; cultural relics; natural and cultural heritage; National Park Law; principle of priority of protection

中国具有丰富的自然与人文遗迹资源。单就其中的精华部分——世界遗产来说,截至2019年7月,中国世界遗产总数(55项)已居世界第一,而去年同时期我国自然遗产数已居世界第一。[①]除此之外,中国还有无数的国家级与地方级自然与人文遗迹资源,几乎占据国土面积的十分之一。[1]但我国对自然与人文遗迹的保护却落后于国外。[②]我国大量的自然或人文遗迹资源不仅在特殊历史时期遭受浩劫性毁损,在当前亦频遭人为破坏,如景区万年钟乳石被游客肆意踢断、甘肃张掖七彩丹霞特级保护区被游客踩踏扬灰、游客在甘肃文县天池景区内戏水游泳,[③]等等。给历经亿万年才得以演化形成的遗迹资源带来不可估量的损失。而违法行为人却仅受到说服教育、写保证或者几百元行政罚款的法律制裁,如此低的违法成本难以对后续违法行为形成足够威慑。除此之外,自然或人文遗迹还遭受很多公众所不知的破坏、具有合法理由的有组织开发建设造成的损害、[④]因经营管理方式不当引发的群体性破坏,[⑤]等等。党的十九大报告专门就“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”展开系统论述,提出要“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”。在建设生态文明,用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境背景下,加强自然与人文遗迹的法律保护成为当务之急。本文首先在探究自然与人文遗迹相关概念的基础上,对其立法现状进行梳理分析,探寻《国家公园法》对自然和人文遗迹保护的积极意义与局限性,并就自然与人文遗迹保护立法的未来完善路径提出建议。

一、自然与人文遗迹概念考辨

概念是解决法律问题的重要工具。没有限定严格的专门概念,我们便不能清楚地和理性地思考法律问题。[2]自然与人文遗迹保护是涉及多学科、多领域的技术与法律制度相结合的系统工程,厘清自然与人文遗迹的内涵与外延及与相关概念的区别与联系,是开展立法研究的前提。自然与人文遗迹与不少概念存在交叉、重合之处,最常见的有“自然与文化遗产”、“文物”、“自然与文化景观”等等,这些概念在自然与人文遗迹保护实践及理论研究中都是高频词汇。

(一)自然与人文遗迹

一般意义上,“遗迹”系“古代或旧时代的事物遗留下来的痕迹”;“自然”系指“自然界”;“人文”系指“人类社会的各种文化现象”。[3]从技术标准的角度,我国国家标准(GB/T14529—93)《自然保护区类型与级别划分原则》将自然遗迹作为自然保护区的三个类别,并对其外延进行了列举,即自然遗迹包括具有特殊意义的地质遗迹和古生物遗迹。其中地质遗迹包括“特殊地质构造、地质剖面、奇特地质景观、珍稀矿物、奇泉、瀑布、地质灾害遗迹”;古生物遗迹包括“古人类、古生物化石产地和活动遗迹”。[⑥]国际上,世界自然保护联盟(IUCN)《关于识别及设定自然保护地管理类型和治理类型最佳实践指南》所确立的自然保护地管理分类体系将自然历史遗迹或地貌界定为:保护某一特别自然历史遗迹所特设的区域,可能是地貌、海山、海底洞穴,也可能是一般洞穴甚至是古老的小树林这样依然存活的地质形态。其通常面积较小,主要关注点是一个或多个显著的自然特征以及相关的生态,而非更广泛的生态系统。[⑦]故此,自然遗迹与自然历史遗迹或地貌的外延几乎一致。从法律文本的角度考察,作为环境保护的内容之一,《环境保护法》(2014)在第2条“环境”的定义中将自然遗迹、人文遗迹作为“环境”要素进行了列举,并在第29条第2款将“自然遗迹”解释为“具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等”,但未对人文遗迹的外延进行列举,仅将“人文遗迹”与“古树名木”并列提及予以保护。

有学者对自然遗迹进行了较为全面的总结,即“自然遗迹是在自然界演化的历史时期,受各种因素作用, 形成并遗留下来的自然产物,是自然资源和环境的重要组成部分”,并将其特征归纳为“有限性、珍贵性、复杂性、易受破坏性、不可再生性和作为资源的可开发性、作为环境的应受保护性”。[4]对于“人文遗迹”,在国家标准、《环境保护法》及相关法律文本中未见明确界定,但文化和自然一直以来就是相互依存的,[5]自然遗迹与人文遗迹保护在理论研究及实践中亦往往被同时提及。笔者认为,人文遗迹应是指人类社会长期发展中形成的具有历史、科学、文化价值的遗迹,除了经由历史人为因素而形成以及突出的人文色彩外,其基本特征与自然遗迹有些类似,即数量上的有限性、价值上的珍贵性与不可再生性,载体上的有形性与物质性,同时亦是不可再生的重要资源。

(二)自然与文化遗产

自然与人文遗迹常与自然与文化遗产相提并论。按照《现代汉语词典》的解释,“遗产”被解释为“死者留下的财产”或“历史上遗留下来的精神财富或物质财富”,[3]1545因而,从语义学角度,自然与人文遗迹主要是一种客观性阐释,而自然与文化遗产则带有较多的价值判断成分。

考察相关法律文本,《保护世界文化与自然遗产公约》(1972)(第1、2条)对自然遗产与文化遗产的外延进行了列举,即文化遗产包括古迹、建筑群和遗址;自然遗产包括自然景观、动物和植物生境区和天然名胜或自然区域。此语境中的自然遗产在外延上要大于一般意义上的自然遗迹,[6]而文化遗产的外延则限于有形的物质文化遗产,这一点与人文遗迹相类似。在国内,《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(2005)将文化遗产拓展为物质文化遗产和非物质文化遗产,这也得到了学界的普遍认同,如王云霞教授认为,文化遗产是物质文化遗产与非物质文化遗产的总称,是人类创造的历史、艺术和科学价值的文物,以及某一族群世代相传的、反映其特殊生活方式的知识、实践等传统文化表现形式。[7]但从历史发展的脉络分析,文化遗产的外延一直不断扩展,其范围由单体文化遗产扩展至整体文化遗产和有形及无形物质文化遗产。更有学者将自然遗产作为文化遗产的组成部分,认为文化遗产不仅包括单个有形文物古迹、历史街区、城镇以及非物质文化遗产,还包括自然遗产、自然景观。[8]但总体而言,理论研究及实践发展过程中,自然遗产被普遍认为有其自身的独立价值及保护范围,在当今许多国家也将其作为资源保护工作的主题和支柱。我国日益认识到自然遗产的独立价值,并于2017年起将原来每年六月第二个星期六“文化遗产日”调整为“文化和自然遗产日”。因此,在内涵及外延方面,自然与文化遗产比自然与人文遗迹所包含的内容更丰富、范围更广,自然与文化遗产除了自然与人文遗迹外,还有非物质文化遗产。

(三)文物、自然与文化景观

从起源角度,自然和人文遗迹与文物均形成于过往而留存于现今,具有历史价值意蕴。《大百科全书》将文物解释为“人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。”[9]在此意义上,自然和人文遗迹往往被理解为文物。从法律文本角度,通过考察《文物保护法》第2条对“文物”的外延性列举规定可知:第一,“文物”在语义上并未直接包含自然遗迹,该条所规定的“具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护”,意指这部分自然遗迹可以同文物一样受到国家保护,但其本身与文物是独立的、对等性的存在。第二,“文物”主要是具有历史、艺术和科学价值的遗址、建筑、实物、手稿或资料等;现行立法中并未见对“人文遗迹”的直接规定,但通常意义上,人文遗迹一般是以固定形态存在的遗址、代表性建筑等,因此文物的外延要更广于人文遗迹。第三,《文物保护法》第2条所规定“文物认定的标准和办法由国务院文物行政部门制定,并报国务院批准”,可见只有经过认定程序所认定的文物才被纳入《文物保护法》的保护范围,而《环境保护法》对自然遗迹或人文遗迹的保护并未有认定标准或程序相关的规定。

一般意义上,景观系“某地或某种类型的自然景色或者泛指可供观赏的景物”,[3]691自然与文化景观主要强调其可观赏性或艺术性;而很多自然与人文遗迹亦具有较高的观赏价值。但是,二者的区别也是明显的:首先,从技术标准的角度,参照IUCN自然保护地管理分类体系,陆地景观/海洋景观自然保护地与自然历史遗迹或地貌是两个独立的保护地类型,其中前者被定义为“人类和自然长期相互作用而产生鲜明特点的区域,具有重要的生态、生物、文化和景观价值”。故相较而言,自然与文化景观主要强调观赏性和生物多样性价值,关注较大尺度的景观,致力于实现人与自然的整体性平衡;而自然与人文遗迹则关注其独特性和稀有性,[10]除观赏价值外还有文化艺术传承、历史镜鉴、生态系统维护等多元价值。其次,从形成或来源渠道上,自然与人文景观的来源多元化,不仅来源于历史积淀形成的自然或人文遗迹,还有现代经人为打造而成的景观。在英国,一般意义上的景观保护与自然保护是两个独立而又密切联系的领域,故此还出现“景观派”与“自然派”两个不同的派别。[11]

总体来说,学界从管理、技术或经济学角度对自然与人文遗迹保护开展研究的较多,如针对地方典型遗迹保护地展开的技术设计或论证研究等,从法律角度开展研究的文献较少,且现有相关研究多以自然遗产和包括非物质文化遗产在内的文化遗产为主题。本文研究对象限定为自然遗迹和作为物质文化遗产主体的人文遗迹,意在对以物质本体形式存在的遗迹展开研究,强调其客观性、本真性;在当前生态文明背景下,力求凸显遗迹不同于一般文物或景观的自然性、生态性特点。

二、自然与人文遗迹保护的多维立法考察

当前中国尚未针对自然与人文遗迹出台专门性的法律或者综合性自然资源保护法。[12]相关立法主要是在《宪法》指导下,由《环境保护法》《文物保护法》《自然保护区条例》《风景名胜区条例》《长城保护条例》《大运河遗产保护管理办法》等为主体,《刑法》《物权法》《城乡规划法》《旅游法》等为补充而组成的立法体系。[⑧]

(一)自然与人文遗迹保护的环境法维度

在建立国家公园体制之前,我国对自然和文化遗迹的保护和管理主要通过风景名胜区、自然保护区、以及地质公园、森林公园、历史文化名城、名镇、名村等形式来进行。[⑨]立法方面,除《环境保护法》外,《森林法》《海洋环境保护法》以及《自然保护区条例》《风景名胜区条例》等各单项环境保护法也规定了自然与人文遗迹保护相关的内容。此外,中央政策性文件中如《全国主体功能区规划》(2010)、《“十三五”生态环境保护规划》(2016)等也明确提及自然与人文遗迹保护。

《环境保护法》作为环境保护领域的基本法,为自然与人文遗迹保护提供了基本原则与制度框架,如保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责原则;环境影响评价制度、三同时制度、环保目标责任及考核制度等,这些原则、制度提供了框架性、整体性与普适性的保护方针与制度方案。《森林法》《海洋环境保护法》等专项保护立法中也在各自资源保护领域规定了自然与人文遗迹保护的内容。《自然保护区条例》明确将自然遗迹作为设立自然保护区的保护范围;《风景名胜区条例》则将体现自然状态或历史风貌的自然与人文遗迹列为风景名胜区的划定范围;原地质矿产部颁布的《地质遗迹保护管理规定》(1995)是目前唯一以“遗迹保护”为主题命名的政府规章,该规章将“积极保护、合理开发”作为地质遗迹保护和建设的基本原则,并贯彻整体化保护以及兼顾经济建设及生产、生活需要的理念,明确规定了列入保护名单的地质遗迹类型、地质遗迹保护区的分级标准及申报和审批主管机构及程序等。此外,还有一些行政法规及相关规章对本领域相关遗迹资源的开发、利用及保护进行了相对具体、可操作的规定。[⑩]

(二)自然和人文遗迹保护的文物与遗产法维度

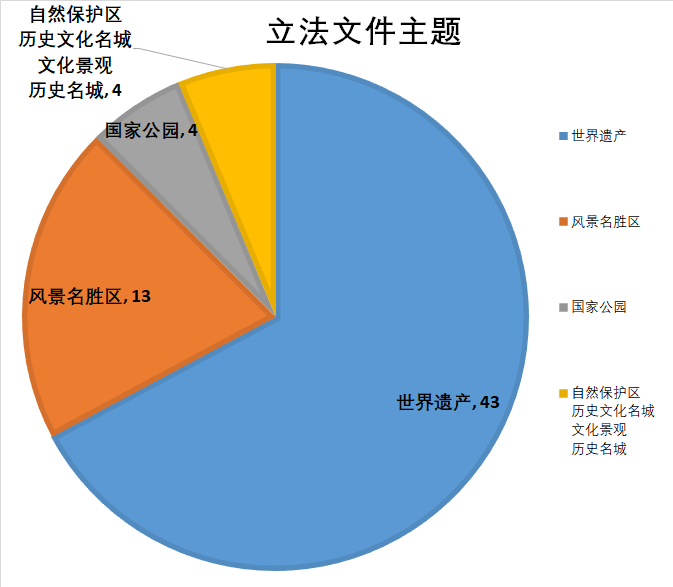

如果说以《环境保护法》为核心的环境法体系为自然与人文遗迹保护搭设了理念性、框架性的保护体系,那么以《文物保护法》(2017)为核心、相关行政法规规章[11]为补充的文物与遗产法体系则为自然与人文遗迹保护提供了更为细致的保护内容及程序、保护标准及方法等技术性支撑。《文物保护法》明确以“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”为方针,强调保护与经营分离以及专款专用的原则制度。根据《威尼斯宪章》(1964)而制定的《中国文物古迹保护准则》(2015)规定了较全面的指导性原则与制度,包括公众参与、真实性、整体性、预防性以及科学性保护原则和分级保护制度、保养维护及监测制度等。我国的遗产立法主要围绕世界遗产的申请、保护及开发而逐渐形成的立体体系。自1985 年加入《保护世界文化与自然遗产公约》后,我国相继颁布了一系列与世界遗产相关的法规规章及政策性文件。[12]除《长城保护条例》《大运河遗产保护管理办法》《世界文化遗产保护管理办法》《世界自然遗产、自然与文化双遗产申报和保护管理办法(试行)》等行政法规规章外,我国55处世界遗产中初步统计已有40余处遗产所在地出台了地方性立法文件,其中丹霞、明清故宫全部所属地区以及长城、明清皇家陵寝、大运河、丝绸之路、南方喀斯特所属部分地区出台了地方性立法文件。此外,有的世界遗产所在地还不止出台一部地方性法规或规章。[13]在已出台的六十余部世界遗产地方性法规与规章中,制修订时间也参差不齐(见表1);从立法文件的主题名称上可见一些世界遗产往往以风景名胜区、自然保护区、国家公园等名义进行立法(见表2)。

(表1)(表2)

(三)对现行自然与人文遗迹保护立法的总体评价与反思

经过上述梳理可见,现行自然与人文遗迹保护立法虽然数量庞大,但在体系化、调整范围、保护理念与功能定位、内容的完备性与可操作性以及时效性等方面均存在一些不足:

首先,立法体系性不足。虽然我国目前已有一定数量的保护自然与人文遗迹相关的法律法规,但专门性法律缺失,现有立法尚未形成一套成熟的、系统的立法体系;[13]且体系内部存在协调性不足的情形,如《自然保护区条例》与《水生动植物自然保护区管理办法》个别条款的冲突。[14]拿世界遗产来说,不少世界遗产所在地尚未出台相关的地方性立法,已出台的地方性法规规章中又存在重复立法情形,既浪费了立法资源,又容易导致协调性不足,不利于法的遵守和执行。

第二,保护理念与功能定位的偏差。现行立法秉持保护为主兼顾合理利用的二元立法理念,导致实践中自然与人文遗迹常常被不当开发、利用。遗迹保护立法的首要理念应在于保留遗迹的原真性,避免或尽力减少对遗迹的不合理开发和利用,而无论是《环境保护法》还是《风景名胜区条例》《自然保护区条例》等规定的保护与利用的二元目的,无法精准调控实践中自然与人文遗迹保护及利用的尺度,往往使保护效果打折扣,很多遗迹资源因之受人为干预或破坏。此外,《文物保护法》缺乏预防为主的原则理念,保护的程序性规范不足,使其对文物建筑的改动、重建、损毁等行为的法律约束力明显弱化。

第三,内容全面性、可操作性不足,保护力度偏软。内容上,作为环境保护基本法的《环境保护法》通篇内容主要侧重污染治理,有关自然资源保护和生态保护的规定有限,[14]与自然与人文遗迹保护相关的规范更是少之又少。对于自然保护区或风景名胜区相关立法规范来说,普遍性保护方式亦无法适应遗迹保护特殊化的要求,且实践中自然遗迹保护区数量少,代表性参差不齐,无法满足丰富多样的自然遗迹保护需求。[15]除古建筑外,《文物保护法》主要针对可移动文物进行保护,且主要对被认定为文物的文化遗产进行保护,而大量的未能达到文物标准却散落于各地的历史建筑物、历史聚落、历史构筑物等未被纳入法律的保护范围;[16]且《文物保护法》仅对一小部分自然遗迹即“具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石”进行保护,无法对所有的自然遗迹提供全面保护。法的适用上,《环境保护法》可操作性不强,很少作为直接执法和司法依据,导致环境司法保障与救济不足;[17]《文物保护法》对不可移动文物的修缮规定内容虚化且责任主体不明,立法的保护及惩戒功能不足,致使大量不可移动文物面临自然风化或人为破坏时无法得到及时修补;无论环境保护还是文物遗产保护法体系基本都重视权利与义务性规范,法律责任规范则相对缺失或法律责任机制偏弱;[18]现有的法律责任条款无论在责任主体还是惩罚种类上都较单一,无法有效惩戒诸多类型的违法行为所造成的损害,诸如国家机关及其工作人员行政决策中破坏遗迹的行政法律责任、经济建设过程中遗迹破坏行为的民事法律责任等。[19]

第四,地方立法缺位或时效滞后。自然与人文遗迹保护立法具有较强的地域属性,需要各地根据自身遗迹情况有针对性地立法以有效开展保护,但却往往存在立法缺位或更新不及时的情形。仍以世界遗产相关立法为例,《保护世界文化与自然遗产公约》生效后,其技术性实施准则即《实施<世界遗产公约>操作指南》(2015)已历经多次修改。作为该公约签署成员国,我国理应及时将国际立法转化为国内立法,以便于及时规范国内世界遗产的保护与监督管理行为。但现实情况是,很多地方性立法是在当地遗产被纳入世界遗产名录若干年后才出台;或者很多出台早的法规、规章未及时修订,致使国内遗迹保护工作无法及时掌握并遵循世界遗产保护条约的最新规范精神而经常处于被动适应的境地。

三、《国家公园法》对自然与人文遗迹保护的积极意义与局限性

2018年9月发布的《十三届全国人大常委会立法规划》将《国家公园法》列为第二类项目即“需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案”。着手《国家公园法》的制定工作是我国立足于国家公园体制实践经验及政策实践而做出的决定。[15]国家公园体制并非中国所创,[16]而是借鉴IUCN自然保护地管理分类体系按保护目标为分类标准所设立的一种保护地类型,是整体性保护方案在遗产领域保护的运用。[20]2019 年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发实施《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《指导意见》)遵循“自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律,依据管理目标与效能,将自然保护地按生态价值和保护强度分为国家公园、自然保护区以及自然公园”,将国家公园明确定义为“以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域,是我国自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分”,并将其特征总结为“保护范围大,生态过程完整,具有全球价值、国家象征,国民认同度高”。这与IUCN自然保护地管理分类体系对“国家公园”的界定比较接近。[17]

立法是对实践的确认与回应,其来源于实践并对实践的产生能动作用。虽然《国家公园法》尚处于立法规划中,但其规范对象聚焦于国家公园的保护、开发及利用行为,对于自然与人文遗迹保护而言虽有积极意义,但仍存有较多客观局限。

(一)《国家公园法》对自然与人文遗迹保护的积极意义

现阶段,制定《国家公园法》对于自然和人文遗迹保护的积极意义主要体现在:

首先,《国家公园法》的立法定位与保护理念部分地契合了自然与人文遗迹保护的需求。根据《建立国家公园体制总体方案》(2019),国家公园具有“生态保护第一、国家代表性和全民公益性”的核心特点,而诸多自然与人文遗迹亦具有公益性、国家代表性的属性,且很多大面积的自然遗迹亦将与其相关的生态系统保护作为其核心追求之一。国外,美国是国家公园体制运行较为成功的国家,其最早通过建立国家公园的方式来保护自然遗迹,并在国家公园立法体系中予以体现。[18]此外,国家公园与自然与人文遗迹保护均坚持原真性保护理念。原真性理念在自然生态系统保护中强调对所保护区域最大限度维持其天然本底,在自然与人文遗迹保护中强调对遗迹所在地的突出特征进行最大程度的保护,二者均强调杜绝或尽量减少人类的破坏和干预,以促进生态系统良性健康发展或者遗迹保护地的自然或历史人文特征能得以长久延续。

第二,保护范围上来看,自然遗迹是通过国家公园开展保护工作的主要内容之一。国家公园自出现以来,其保护对象不断扩展,由最开始的自然景观和野生动物扩展到历史人文遗迹,[21]因而需要通过类型化利用来实现区域内生态利益与经济利益的平衡。[22]国外一些国家也将自然或人文遗迹作为国家公园所保护的类型,比如英国的国家公园中包括大量的古遗址和保护区,[23]并通过1949年《国家公园与乡村进入法》、1972年《当地政府法》、1995年《环境法》等对国家公园进行明确规范。[24]

第三,有助于整合现有的分散立法模式,助力建立统一的自然保护地体制。现行立法如《自然保护区条例》《风景名胜区条例》《国家城市湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《水利风景区管理办法》等存在交叉重叠乃至冲突之处,通过制定《国家公园法》能较大程度实现法的统一。中国自然与人文遗迹保护管理体制一直存在多部委分头管理、职能交叉重叠的问题。依据最新国务院机构改革方案,自然遗产地的管理与自然保护区、风景名胜区和地质公园等均由新组建的国家林业和草原局加挂“国家公园管理局”统一归属自然资源部管理。通过制定《国家公园法》把最新的机构改革方案在立法中予以固化,有利于推动遗迹保护统一监管体制的建立与施行。[19]

(三)《国家公园法》对于自然与人文遗迹保护的客观局限

法律的目的是决定法律的规范特点的关键因素,[25]《国家公园法》的立法目的与功能定位并非专门针对自然与人文遗迹保护。尽管中国要建立国家公园为主体的自然保护地体系,但国家公园仍不能覆盖所有的自然和人文遗迹保护。正如有专家所述,国家公园是一个新型的自然保护地,而不是统合所有自然保护地的属概念,因此国家公园不能成为自然保护地统一立法的逻辑承载体系。[26]《国家公园法》对于自然和人文遗迹保护的仍然存在诸多差异或客观局限:

第一,国家公园与自然人文遗迹资源的保护目标与管理重点不同。按照IUCN自然保护地管理分类体系,国家公园的首要目标是保护自然生物多样性及作为其基础的生态结构和他们所支撑的环境过程,推动环境教育和游憩,因而主要关注国家公园的自然属性;[27]而自然历史遗迹或地貌的首要目标则是保护特别杰出的自然特征和相关生物多样性及栖息地。当然,并非所有国家公园均根据IUCN自然保护地管理体系进行管理,[10]33、36比如法国的国家公园旨在保护异常突出的自然、文化和风景遗产;[28]美国的国家公园在保护国家自然文化遗产的前提下尽力为国民提供旅游观光服务。[29]管理重点上,国家公园着眼于维持整个生态系统的良性健康发展,以实现对自然资源的可持续利用,因而通常面积较大;而自然遗迹则着眼于对某一自然或人文特征的保护,而非整个生态系统,因而自然与人文遗迹的面积往往较小、管理的复杂性也较低。但是,无论何种情形,文化和精神价值保护不应威胁生物多样性价值的保护,反之亦然。[10]39、68、128

第二,国家公园与遗迹保护理念及监管体制存在差异。国家公园基于整体性保护视角,通过划定大面积区域的方式以达成整体性保护的效果,以更好地发挥生态系统的整体功能;[30]而自然与人文遗迹保护则强调个体特殊性,着眼于遗迹本身及相关生态系统的保护,因而整体性保护理念相对于国家公园较弱。在监管体制方面,统一的国家公园监管体制正在形成,但几部委分头管理自然与人文遗迹的局面还会一定时期内存在,如文物部门主管文化遗产工作、环保部门负责自然保护区的管理、住建部门负责风景名胜区的管理、文化部门负责非物质文化遗产的保护和管理、旅游部门负责管理以遗产为资源的旅游事务,理顺相关管理体制与实施机制尚需时日。

第三,《国家公园法》正在论证制定中,与其他立法的关系如何处理以及自身立法目的、监管体制、基本原则、以及涉及资源产权、许可以及补偿等深层次制度性问题尚需多重论证,在出台前还存在很多变数。当前《自然保护地》尚未列入立法规划,但是在建立国家公园体制之前,学术界对自然保护地立法名称与模式、目的与价值、调整范围、技术分类等已展开了相对较多的研究。[31]实践中,自然保护地立法比如《自然保护区法(草案建议稿)》《自然保护地法(草案征求意见稿)》《自然保护区域法(征求意见稿草案)》等也早于国家公园立法而被有关部门编制出来,[20]未来《国家公园法》与《自然保护地法》的效力等级以及如何有效衔接是亟待解决的问题。[32]较有代表性的观点是认为自然保护地立法应采用由“综合性框架法+专类保护地法”构成完整的层级体系,《国家公园法》仅是自然保护地立法体系中的专类保护地法,须以自然保护地立法为前提和上位依据。[21]由此分析,《国家公园法》很大程度上应是自然保护地立法体系中的单行法,无法全面规范与调整自然与人文遗迹保护与管理中的所有行为与法律关系。

国外,一些国家的国家公园与遗迹保护立法往往是并行不悖、同时存在的。如新西兰《1980年国家公园法》立足于尽量维持国家公园原有自然状态,保护所有的本土动植物,保存历史文化遗迹,维护土壤、水、森林及其他受保护的区域等;《1993年历史遗迹法》则主要规范国家公园内历史与文化遗迹的保护与管理;《1975年文物法》则对国家公园内需要原址保护的某些古董文物进行保护。[33]美国除先后出台《黄石国家公园法》《国家公园管理局组织法》《国家公园特许经营法》《国家公园综合管理法》等国家公园专项立法外,还有《古迹保护法》、《文化与历史保护法案》等遗迹与历史文化遗产保护立法。[34]

四、自然与人文遗迹保护立法的完善路径

立法要立足于解决实践问题,当前自然与人文遗迹保护的形势迫切需要立法回应。自然与人文遗迹保护是涉及法律、技术及管理体制等多方面的系统问题,对其立法既要处理好国际法与国内法的转化关系、国内法之间的协调关系,还要考虑到立法的成本与实效,以充分发挥立法的引导及规范作用。总体而言,未来自然与人文遗迹保护立法需面对和解决以下问题:

(一)自然与人文遗迹保护专门性立法有无必要?

基于环境保护以及遗迹保护内容的复杂多样性,目前我国已建立了体系庞大的立法体系,对大气、水、土地、矿藏等环境资源要素都进行了专门立法,而唯独在自然遗迹、人文遗迹、湿地等领域尚未制定专门性的法律。对于是否需要对自然与人文遗迹进行专门性立法,全国人大环资委曾于2010年起草《自然遗产保护法(草案)》并征求意见,但最后因种种原因而搁置。对于是否需要进行专门立法,学术界总体上有综合立法说与部门立法说之分。综合立法说即将自然与人文遗迹保护立法作为综合性的遗迹资源保护立法,统领相关其他立法,其中有学者建议出台国家遗产保护的总法——《自然与文化遗产保护法》,并据此完善有关风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护单位等相关法规规章;[29]另有学者建议在《文物保护法》的基础上制定《遗产资源保护法》,将《风景名胜区管理条例》《森林公园管理办法》《自然保护区条例》等各个涉及遗产资源管理的法律和法规统一纳入遗产资源保护法体系。[35]专门性立法即制定与其他部门立法并行的自然与人文遗迹保护法律,如有学者建议借鉴英国《古代遗址与考古地域法》、韩国《自然公园法》等制定专门性法律,并辅之以相关部门法来协调配合。[36]

笔者认为,自然与人文遗迹保护目前宜坚持专门性立法方向。原因如下:

首先,我国当前的自然与人文遗迹保护形势堪忧,尤其是其精华部分——世界自然与文化遗产发展迅速,亟需加强立法保障。通过在专项立法中规定立法目的和基本原则,对自然与文化遗产的确定标准、保护范围、监督管理管理体制、各项基本制度及法律责任等内容,有助于对自然和文化遗迹开展更系统、科学化的保护。

第二,我国已有一定的专门性立法基础。现行《文物保护法》以及《历史文化名城名镇名村保护条例》《长城保护条例》等法规规章,为遗迹保护专门性立法提供了文本素材,一些世界遗产地方性立法亦提供了地方立法实践素材,因此可在协调、参照现行立法的基础上,逐步制定系统性的单行立法,以规范和指导自然与人文遗迹的保护与利用工作。

第三,国外不少国家的遗产或遗迹保护立法提供了有益借鉴。比如美国的《古迹保护法》《文化与历史保护法案》、法国的《遗产法典》、意大利的《文化与景观遗产法典》、澳大利亚的《世界遗产财产保护法》等等。其中,法国建立了以《遗产法典》为核心建立起来的完善的法律保护体系,强调对遗产保护的专业性与科学性保护,坚持以登记保护和分类保护为核心的保护体制,并采取税收、补贴等多种激励政策,值得我国借鉴。[37]

第四,当前以自然与人文遗迹保护为主要调整对象的立法作为综合性立法尚存在诸多体制机制障碍。一方面,保护地立法既是一个价值综合体,也是一个利益综合体。[38]立法工作无法单边推进,需要管理体制和治理模式变革先行或协同。[39]只有理顺所涉及利益群体的权利义务及相应的行政权配置,立法才能顺利进行;换言之,明确通畅的行政监管体制、健全的遗迹所在地产权及经营权制度等基础性问题是立法的重要前提条件。如果相关的权益制度及监管机制未理顺而仓促立法,往往会起到事倍功半的效果。这一点在以往我国保护地立法实践经历曲折反复的过程中得到了印证,除前述《自然遗产保护法(草案)》外,有关部门还制定了《自然保护区法(草案建议稿)》《自然保护地法(草案征求意见稿)》《自然保护区域法(征求意见稿草案)》等立法文件,但均以搁置而告终。

在专门化立法的前提下,自然与人文遗迹是采取整合化还是分立立法模式?对此,有学者做了基础性分析,认为自然与人文遗迹保护的对象不同,对其立法的理念追求、保护方法也存在明显区别,如立法理念上,自然遗迹强调生态价值,而人文遗迹强调人文价值;保护方法上,人文遗迹保护多强调物理和化学的方法,而自然遗迹更强调生态和环境保护方法;保护对象上,两者在表现形式上的区别是显而易见的。[40]但是,自然与人文遗迹又是密切联系的,表现在:首先,现实中很多遗迹资源系人文因素与自然因素的综合体。有些情况下,对自然遗迹与人文遗迹进行明显的区分会比较困难,特别是在保护地中存在考古遗迹时。[10]39比如很多世界遗产是自然与文化双重遗产,因而对其保护也往往合为一体。其次,国际立法的示范作用。比如作为全球性公约的《保护世界文化与自然遗产公约》就将文化与自然遗产进行一体化管理和保护;而且,整合化立法路径也是当今欧美各国对遗迹资源保护的一种新的立法思路,是基于文化遗产和自然遗产分别立法的缺陷以及文化和自然遗产之间紧密关系而采取的一体化立法模式。[35]最后,自然与人文遗迹保护在管理理念和体制机制方面大致相同且可相互助力,[41]当前我国国家公园体制也为自然与人文遗迹保护奠定了一定监管体制基础。因而建议整合自然与人文遗迹保护的基本价值理念,适时出台统一的专门性立法。当前形势下,可以抓住《国家公园法》立法契机,在其中加强自然与人文遗迹资源保护相关规范,形成相对完整的遗迹资源保护体系,为今后出台专门立法奠定基础。

(二)如何为自然与人文遗迹保护开展立法?——基本原则和制度构想

无论是否需要专门性立法、采用哪种立法模式或路径,通过法律途径对自然与人文遗迹进行保护都需要遵循一些基本的原则,明确其实施制度。

首先,保护优先原则。这是由遗迹资源的公共性及公益性决定的,是在面临保护与开发利用的矛盾时的基本原则。正如有学者所说,“文化遗产的文化性和公共性是根本性的、第一位的属性,经济性是次要的、第二位的属性,并且经济性依附于文化性和公共性。”[42]该原则要求在自然与人文遗迹面临保护与开发利用的矛盾时,要树立保护第一、开发利用第二的原则理念。林源祥教授认为,“遗产的保护与开发既是相辅相成的, 又是相互矛盾的, 但遗产的不可再生性决定了, 自始至终都必须把保护放在第一位”。[43]遗迹资源是不可再生的稀缺资源,是人类社会的宝贵财富,一旦破坏了将很难恢复或永久性遗失,因而应时刻秉持保护第一、以开发促保护的原则。保护的核心理念或价值追求是保护其原真性和完整性,即当代人要承担对自然与人文遗迹资源的真实性、完整性保护义务,[44]这也是保护地治理体系中的基本原则。[45]

第二,科学保护原则。很多遗迹资源尤其是人文遗迹的保护具有较强的技术性,需要遵守科学规则与方法来开展保护,在保护过程中稍有不慎会造成第二次破坏,有时甚至是毁灭性的。[22]当然,一定时期内由于人类所掌握科学技术的有限性以及遗迹资源价值的未知性往往会导致保护中的疏忽或失误,但是我们可以通过立法制定科学的评估论证程序,来最大程度上避免或减少对遗迹资源的保护性破坏。

第三,预防原则。基于自然与人文遗迹保护的技术性、经济性考虑,相比事后补救,事先预防能以较小的人力、物力、财力成本,最大程度上避免或减少遗迹资源的损坏。预防为主原则一直是环境保护领域的主要原则,并取得了较好的实施效果。而在人文遗迹资源保护领域,很长时期以来,我国往往注重资质申请、轻视申请后的保养维护;重开发利用而忽视事先规划,这也是导致很多地方的遗迹资源受损或浪费的重要原因。因此立法中应全面树立预防为主的保护原则,从源头上减少后避免遗迹损坏。

第四,公众参与原则。自然与人文遗迹不是孤立的个体性存在,而是在特定的空间领域与周边社区及居民存在共生共存的关系。遗迹资源的共有性、公共性与公益性决定了对其保护及开发利用工作离不开公众的参与和监督。遗迹保护的成败与社区参与程度密不可分。政府管理部门仅是代为对遗迹开展保护,其所作决策应听从公众的意见建议,这一点可以参照美国国家公园的管理实践。美国在国家公园管理中将政府角色定位于管家或服务员(steward),而非业主(owner),国家公园管理运行中政府时刻以社区公众或资源所有人的意见为主,公众对公园管理具有真正的掌控权,政府承担服务者的职能,从而真正使国家公园运行体现公共利益。[29]

法律是制度化的,它的适用在很大程度上是通过特定制度来实现或规定。[25]3原则性的规定最终要靠具体制度来推动和落实,因此应重点确立以下制度:

首先,调查登记和监测制度。这是开展自然与人文遗迹保护的基础与前提。通过调查登记,摸清家底,了解我国自然与人文遗迹资源的数量及保护现状,进而针对不同遗迹的特殊性,有针对性地进行分类保护,使保护工作更加精细化。通过建立完善的监测制度,可以最大限度保护濒危遗迹资源,避免或减少灭失、毁损的概率。有专家建议,我国应尽快在国内成立权威评估机构,制定严格、科学、准确、细致的评估标准,完善监测体系,对世界遗产进行动态测评。[46]

第二,经营与收益权属分配制度。权属不清是导致遗迹管理体制混乱的主要障碍。[13]101自然与人文遗迹国家或集体所有的公共属性决定了对其经营或收益需受严格的限制和约束,既要克服所有权主体的虚化,又要避免经营或收益的私有化倾向。很多建立国家公园体制的国家,都通过国家公园土地权属的共有化,采取所有权、使用权与监督权分离的模式,尽力确保国家公园的公益性特征。[21]对于自然与人文遗迹开发利用中的收益,除了贯彻“专款专用”制度外,还可在经营收益中提取一定比例的资金专门用于遗迹保护。比如美国通过出台《特许经营法》(1965)在国家公园体系内实行特许经营制度,实现管理者和经营者角色的分离,以充分发挥政府管理机构的监督管理职责,更好地对国家公园进行管理和保护;[29]法国、英国等国的多方参与经营的模式也值得借鉴,即政府委托具有专业性和灵活性的社会组织开展遗产保护工作。法国早在1983年即由规模最大的古迹托管组织“古迹信托”采取“社区导向保存机制”,以社区为中心开展文化遗产的保护和保存工作。英国于1993年还注册成立了慈善团体“国家名胜古迹信托”,依据《国家信托法》开展信托工作。[47]在遗迹与社区受益分享方面,可借鉴联合国《生物多样性公约》及其附属条约提出的惠益分享原则,比照生物资源补偿机制构建文化遗产补偿制度。[23]

第三,责任追究制度。法律责任是保护遗迹资源的最后屏障。责任机制的缺失或弱化是导致遗迹资源被毁损的直接原因。构建健全完备的法律责任机制是自然与人文遗迹保护的重要保障。从责任主体角度,应强化政府机构的管理职责,尤其加强行政责任乃至刑事责任的追究力度,将遗迹资源保护状况纳入政绩考核内容;还要将责任落实到个人,追究具体责任人及相关党政领导干部的责任。同时,加大对违法行为人的责任追究力度,明确对违法行为的认定标准和责任承担方式,严格落实民事、刑事以及行政责任,完善司法衔接机制。

(三)基于立法成本与效率的考量:现行立法的完善

从立法的成本和效率角度进行考量,对现行立法的完善往往是立法者首要考虑因素。具体来说,

首先,根据国际法、上位法的最新内容及时更新相关法律法规。《世界文化与自然遗产公约》的实施细则——《实施<世界遗产公约>操作指南》(2015)已作了几次更新,而我国一些相关行政法规规章很多还停留在上个世纪,明显滞后于世界文化与自然遗产保护的规范指向及实施要求。此外,在《宪法》《环境保护法》等法律已做修改的前提下应及时更新相关的法规规章,加强与上位法的衔接与协调。另外根据最新政策实践更新立法,待最新机构改革方案稳定实施后,在现行立法中对监督管理体制的部分进行相应修改。

其次,加强同位阶立法间的协调。对现有的《环境保护法》《文物保护法》《城乡规划法》《自然保护区条例》等法律法规按照整体推进遗迹保护的目标进行相应完善,就地方性法规规章来说,建议对于同一自然或人文遗迹,遗迹所在地应加大跨地区协同立法力度,尽量出台统一的地方性法规、规章。

最后,以遗迹保护价值理念为指导优化立法文本内容。遗迹保护具有特殊的价值体系与保护原则,应立足于原真性保护的理念与价值追求,立足于增强立法文本的明确性、可操作性,调整和优化现行立法的相关内容。

结语

自然与人文遗迹资源是全人类的财富。党的十九大报告提出,新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民的美好生活是多方面的,不仅局限于物质生活需要,还包括优美的自然环境、保存良好的历史文化氛围等等。自然与人文遗迹作为大自然和先祖遗留下来的宝贵财富,能够为人民生活及社会建设提供重要的文化与精神支撑。当前形势下,我们亟需加强对自然与人文遗迹保护的保护力度,通过优化立法体系,以更好地发挥法律的指引、评价、教育及其强制功能,运用法治的力量推动自然与人文遗迹保护的良性发展。

基金项目:国家社科基金重大项目《生态文明法律体系的构建及实施保障研究》(14AZD147)、中国社会科学院2018年创新工程项目“生态文明新时代:环境法治的理论创新与实践”的阶段性成果。

作者简介:岳小花(1982-),女(汉族),山东宁阳人,中国社会科学院法学研究所助理研究员,环境与资源保护法学博士、博士后,研究方向:环境与资源保护法。

[①]李铭.世界遗产大会落幕 新增29处世界遗产.载新华网http://world.people.com.cn/n1/2019/0711/c1002-31227492.html,2019年7月2日访问;焦思颖:《2018年中国自然保护地十件大事发布》,载中国自然资源报,2019年2月1日。

[②]历史遗产保护起源于欧洲。法国在1790年就设立了遗产保护机构,在约两百年后又创建了首个文化遗产日。参见沙扬:《保护遗迹立法先行——国外历史街区的保护》,载《中华建设》2013年第3期,第42-43页。美国是世界上较早认识到自然遗产重要性并第一个提出自然遗产保护的国家,1972年便设立了世界上第一座国家公园——黄石国家公园。参见顾军、苑利:《文化遗产报告——世界文化遗产保护运动的理论与实践》,北京:社会科学文献出版社2005年版,第87页。

[③]三个典型案例分别参见付垚:《男子景区三脚踢断万年钟乳石 两脚不够还补一脚》,http://news.china.com.cn/2017-06/02/content_40945509.htm,2019年1月20日访问;四川省乐至县李某等4人踩踏甘肃省张掖市七彩丹霞景区彩色山体,http://dy.163.com/v2/article/detail/DRB5QR7K0525TAI1.html,2018年12月20日访问;郭一楠:《什么素质?游客在甘肃天池内游泳 还发抖音炫耀》,https://ent.china.com/star/gang/11057089/20180911/33860037_all.html#page_2,2018年12月20日访问。

[④]如国务院办公厅2013年1月23日公布的《能源发展“十二五”规划》称:“有序启动金沙江上游、澜沧江上游、怒江水电基地建设”。经过了 10 年的搁置,水电站的建设还是起步了。金沙江、澜沧江、怒江三条江并称为三江并流,在 2003 年加入世界自然遗产,虽然得到了巨大的殊荣,得到的世人的认可,却躲不过水库建设的需要。参见李亚平:《对自然遗产的法律保护研究》,载《法制与社会》2014年第9期,第267-268页。

[⑤]如湖南省张家界武陵源世界自然遗产核心景区内建百龙观光电梯;此外,多地景区节假日期间游客爆满,对景区生态人文环境带来巨大负担。

[⑥]参见GB /T 14529—93《自然保护区类型与级别划分原则》“3.4自然遗迹类保护区”。

[⑦]根据世界自然保护联盟(IUCN)世界自然保护地委员会(WCPA)2008年《关于识别及设定自然保护地管理类型和治理类型最佳实践指南》所确立的自然保护地管理分类体系,七类自然保护地分别为:第Ia类.严格的自然保护地;第Ib类.荒野保护地;第Ⅱ类.国家公园;第Ⅲ类.自然历史遗迹或地貌;第Ⅳ类.栖息地/物种管理区;第V类.陆地景观、海洋景观;第VI类.自然资源可持续利用自然保护地。参见Nigel Dudley主编.:《IUCN自然保护地管理分类应用指南》,朱春全,欧阳志云等译.北京:中国林业出版社2016年版,第22-50,页,第161页。

[⑧]《宪法》(2018)第22条第2款规定,“国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产”。《刑法》(2017,第324条)设立故意损毁文物罪、故意损毁名胜古迹罪、过失损毁文物罪;《物权法》(第46条、48条、49条、51条)确立了国家对自然与人文遗迹的所有权; 《城乡规划法》(2015,第4条、第17条、第18条)将自然与历史文化遗产保护作为城市及乡镇总体规划的强制性内容; 《旅游法》(2016,第19条、第21条)规定旅游利用时加强对文物等人文资源的保护。

[⑨]其中,自《国务院批转建设部关于审定第一批国家重点风景名胜区报告的通知》(1982年11月8日)发布以来至2017年《国务院关于发布第九批国家级风景名胜区名单的通知》(国函〔2017〕40号)发布,我国共有244处国家级风景名胜区。1956年,全国人大一届三次会议批准的肇庆鼎湖山国家自然保护区是我国第一个国家自然保护区。我国第一批自然遗迹类保护区建于 1980 年,分别为山旺古生物化石、长兴地质遗迹和五大连池自然保护区,其中山旺古生物化石自然保护区是第一个古生物遗迹类型自然保护区,长兴地质遗迹自然保护区是第一个地质遗迹类型自然保护区。参见钱者东,高军等:《中国自然保护区自然遗迹就地保护状况调查》,载《生态与农村环境学报》2016年第 1期,第 13-18页。2018年国务院办公厅发布《关于公布山西太宽河等5处新建国家级自然保护区名单的通知》(国办发〔2018〕41号)设立了最新一批国家级自然保护区名单后,中国已有474处国家级自然保护区。

[⑩]笔者通过对政府网站及北大法宝等网站查询统计,截止2018年12月31日,有《森林公园管理办法》(2016年修订)、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》 (林业部, 1985)、《国家级森林公园管理办法》 (林业部,1993)、《海洋自然保护区管理办法》(国家海洋局, 1995)等部门规章;以及160部左右直接以自然保护区为保护对象以及110部左右直接以风景名胜区为保护对象的地方性法规和规章。如《拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理条例》(2018修订)、《河南小秦岭国家级自然保护区条例》(2018)、《内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区条例》(2018)、《四川省自然保护区管理条例》(2018修正)、《广西壮族自治区森林和野生动物类型自然保护区管理条例》(2018年修订)、甘肃省自然保护区条例(2018修订)、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》(2018)等等。

[11]相关法规规章主要有:《文物保护法实施条例》(2017年修订)、《博物馆条例》(2015)、《长城保护条例》(2006)等法规与《文物行政处罚程序暂行规定》(2005)、《考古发掘管理办法》(1998)、《古生物化石保护条例》(2019年修订)、《文物认定管理暂行办法》(2009)、《文物保护工程管理办法》(2003);《历史文化名城名镇名村保护条例》(2017年修订)、《世界自然遗产、自然与文化双遗产申报和保护管理办法(试行)》(2015)、《大运河遗产保护管理办法》(2012)、《世界文化遗产保护管理办法》(原文化部令第51号公布,2006)等规章。

[12]《保护世界文化与自然遗产公约》是第一个综合性保护自然与文化遗产的国际公约。2015年,该公约更新了操作指南,即颁发《实施<世界遗产公约>操作指南》(2015)。我国于1986 年开始世界遗产申报工作, 1987 年即产生了第一批包括长城等在内的 6 项世界遗产。政策性文件有:原文化部、国家文物局等九部委2012年联合发布《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》明确提出加强对世界遗产的保护和管理。随后又出台了一系列的规划,如《国家“十二五”文化和自然遗产保护设施建设规划》(2012)、《“十三五”时期国家文化和自然遗产保护利用设施建设规划》(2016)。法规规章统计详见岳小花:《中国自然和文化遗产的法律保护:现状与完善》,载陈甦,田禾:《中国法治发展报告(2019)》,北京:社会科学文献出版社2019年版,第141-154页。

[13]如《泰山风景名胜区保护管理条例》(2018)、《泰山风景名胜区生态保护条例》(2018);《重庆市大足石刻保护条例》(2017)、《重庆市大足石刻保护管理办法》(1998);《新疆维吾尔自治区天山自然遗产地保护条例》(2011)、《天山天池风景名胜区保护管理条例》(2010)。

[14]参见《自然保护区条例》(2017)第12条第1款、《水生动植物自然保护区管理办法》(2010)第8条第1款。参见黄锡生,徐本鑫:《中国自然保护地法律保护的立法模式分析》,载《中国园林》2010年第11期,第85页。

[15]关于我国国家公园体制相关的政策性文件,具体参见岳小花:《中国自然和文化遗产的法律保护:现状与完善》,载陈甦,田禾:《中国法治发展报告(2019)》,北京:社会科学文献出版社2019年版,第141-154页。此外,中共中央办公厅、国务院办公厅2019 年6月印发实施《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,规定要“逐步形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地分类系统”。

[16]国家公园的概念最初由美国艺术家乔治·卡特林 (George Catlin)于1832年提出,1872年, 美国总统格兰特签署法令建立黄石国家公园,目前已逐步发展到全球近200 个国家和地区。参见唐小平:《中国国家公园体制及发展思路探析》,载《生物多样性》2014年第4期,第427-429页;李博炎、李俊生:《国际经验对我国国家公园立法的启示》,载《环境与可持续发展》2017年第5期,第20页。

[17]IUCN自然保护地管理体系中,国家公园是指大面积的自然或接近自然的区域,设立的目的是为了保护大尺度的生态过程,遗迹相关的物种和生态系统特征,其提供了环境和文化兼容的精神享受、科研、教育、娱乐和参观的机会。其显著特征是面积很大并且保护功能良好的“生态系统”。参见Nigel Dudley主编.:《IUCN自然保护地管理分类应用指南》,朱春全,欧阳志云等,译.北京:中国林业出版社2016年版,第33页。

[18]关于美国国家公园实践经验以及立法模式介绍可详细参见郝俊卿:《美国国家公园管理及遗迹保护探析》,载《陕西地质》2013年第1期,第244页;许胜晴:《美国国家公园管理制度的法治经验与启示》,载《环境保护》2019年第7期,第66-69页;殷培红、和夏冰:《建立国家公园的实现路径与体制模式探讨》,载《环境保护》2015年第14期,第24-29页。

[19]2018年3月,第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过《关于国务院机构改革方案的决定》。此前,自然与文化遗产保护工作由不同的行业主管部门管理,这种多头管理体制在2002年原国家计委、原建设部、文化部、国家文物局、原国土资源部、原国家环保总局等九部委联合发布 《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》时就能窥见一斑。此外2004年发布的《国务院办公厅转发文化部、建设部、文物局等部门关于加强中国世界文化遗产保护管理工作意见的通知》中也涉及到文化部、原建设部、文物局、发展改革委等多部委。

[20]2004年第十届全国人大常委会曾将制定《自然保护区法》列入立法计划。2006年以后,先后由原环保部等部门提出过《自然保护区法(草案建议稿)》《自然保护地法(草案征求意见稿)》《自然保护区域法(征求意见稿草案)》;2012年,全国人大环资委提出《自然遗产保护法(草案建议稿)》,2013年由全国人大代表集体联名提出《自然保护地法(草案建议稿)》等多部法律草案。具体参见任诗君、李花蕾:《对于<自然遗产保护法(征求意见稿)>的若干建议》,载《法制与经济》2011年第3期,第158页;吕忠梅:《关于自然保护地立法的新思考》,载《环境保护》2019年第4期,第21页。

[21]建立国家公园体制中所涉及的问题请参见杨锐:《论中国国家公园体制建设中的九对关系》,载《中国园林》2014年第8期,第5-8页。《国家公园法》与自然保护地立法的关系请参见张振威、杨锐:《中国国家公园与自然保护地立法若干问题探讨》,载《中国园林》2016年第2期,第70-73页。

[22]“水洗三孔”事件便是非常典型的例子,参见任卓冉:《困境与超越:论我国的世界遗产法律保护》,载《理论界》2013年第2期,第103-105页。

[23]体现在《生物多样性公约》(1992)正文第15条第7款、第19条;2002年,《生物多样性公约》成员国又通过了《关于遗传资源的获取及公平和公正分享因利用该资源而产生的利益之波恩准则》,也称为“波恩准则”。参见田艳:《公众参与文化遗产开发的利益补偿制度研究》,载王云霞:《公众参与文化遗产保护的法律机制》,北京:文物出版社2014年版,第117-118页。

参考文献:

[1]张炳淳.我国文化和自然遗产、遗迹法律保护的回顾与前瞻[J].陕西教育,2008,(6):116.

[2]徐本鑫.中国自然保护地立法模式探析[J].旅游科学,2010,(5):20.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版)[M].北京:商务印书馆,2018.1546,1738,1099.

[4]邓学军.江苏省的自然遗迹与保护研究[J].中国地质,2000,(3):39.

[5]王云霞.文化遗产法学框架与使命[M].北京:中国环境出版社,2013.114.

[6]钱者东,高军等.中国自然保护区自然遗迹就地保护状况调查[J].生态与农村环境学报,2016,(1): 13.

[7]王云霞.文化遗产的概念与分类探析[J].理论月刊,2010, (11) : 6.

[8]朱兵.我国文化遗产保护法律体系的建构[A].王云霞.文化遗产法:概念、体系与视角[C].北京:中国人民大学出版社,2012.4-5.

[9]谢辰生.中国大百科全书·文物博物馆卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.1.

[10]Nigel Dudley主编.IUCN自然保护地管理分类应用指南[M].朱春全,欧阳志云等,译.北京:中国林业出版社,2016.43-45.

[11]张振威,杨锐.自然保护与景观保护:英国国家公园保护的“二元方法”及机制[J].风景园林,2019,(4):34.

[12]高利红,程芳.我国自然遗产保护的立法合理性研究——兼评《自然遗产保护法》征求意见稿草案[J].江西社会科学,2012,(1):153-161.

[13]马明飞.自然遗产保护的立法与实践问题研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2010.114.

[14]刘洪岩.从文本到问题:有关新《环境保护法》的分析和评述[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2014,(6):23.

[15]方克定, 黄民智. 我国的自然遗迹保护与自然遗迹类保护区的建设 [J].环境科学研究, 1998,11(6): 47-51.张萌萌,蔚东英.我国自然遗迹类保护区空缺分析及保护对策研究[J].自然资源学报,2015,(4):1774.

[16]汤诗旷.城乡历史建筑遗产保护的相关法律问题研究——试论全国统一立法的必要性及其目标设立[J].南方建筑,2014,(10):83.

[17]汪劲. 对我国环境法基本制度由来的回顾与反思[J] .郑州大学学报( 哲学社会科学版),2017,(5):27.

[18]蔡守秋.论政府环境责任的缺陷与健全[J].河北法学,2008,(3):18-25.

[19]张传伟.文化遗产保护法律体系完善探析[J].山东社会科学,2011,(10):83.

[20]张舜玺.从保护到经营: 文化遗产法律制度的西欧经验[J].河南财经政法大学学报,2015,(1):157.

[21]殷培红,和夏冰.建立国家公园的实现路径与体制模式探讨[J].环境保护,2015,(14):24-29.

[22]汪永福.论我国国家公园生态补偿的法治路径[J].环境保护,2018,(7):56-59.

[23]刘红纯.世界主要国家国家公园立法和管理启示[J].中国园林,2015,(11):73-77.

[24]王应临,杨锐等.英国国家公园管理体系评述[J].中国园林,2013,(9):11-15.

[25]【英】约瑟夫·拉兹著.法律体系的概念【M】.吴玉章,译.北京:商务印书馆,2017.286.

[26]杜群等.中国国家公园立法研究[M].中国环境出版集团,2018.52.

[27]田美玲,方世明等.自然保护类国家公园研究综述[J].国际城市规划,2017,(6):49-51.

[28]向 微.法国国家公园建构的起源[J].旅游科学,2017,(3):86-93.

[29]杨 锐.美国国家公园体系的发展历程及其经验教训[J].中国园林,2001,(1):63-64.

[30]唐芳林.建立国家公园体制的实质是完善自然保护体制[N],中国绿色时报,2015-08-11.

[31]张振威,杨锐.中国国家公园与自然保护地立法若干问题探讨[J].中国园林,2016,(2):71-73.

[32]吕忠梅.关于自然保护地立法的新思考[J].环境保护,2019,(4):20-23.

[33]鲁晶晶.新西兰国家公园立法研究[J].林业经济,2018,(4):17-22.

[34]Rober Bob Keiter(罗伯特·鲍勃·柯特).国家公园概念之演进:过去,现在以及未来[J].林业建设,2018,(5):32.

[35]胡北明,雷蓉.基于整合立法视角的我国遗产资源保护专项立法构建[J].生态经济,2014,(8):130.

[36]单丽琼.关于我国文化与自然遗产保护法律现状的分析及完善立法的几点建议[J].法制与社会,2017,(16):53-55.

[37]叶秋华,孔德超.论法国文化遗产的法律保护及其对中国的借鉴意义[J].中国人民大学学报,2011,(2):10-18.

[38]杨锐.改进中国自然文化遗产资源管理的四项战略[J].中国园林,2003,(10):39-44.

[39]田世政,杨桂华.中国自然遗产地治理模式:局限与变革方向 — 兼及《自然遗产保护法》进路[A]. 第九届中国软科学学术年会论文集(下册)[C],2013.332.

[40]马明飞.我国自然遗产保护立法的困境与出路[J].法律科学(西北政法大学学报),2011,(4):178.

[41]苏杨,王蕾:中国国家公园体制试点的相关概念、政策背景和技术难点[J].环境保护,2015,(14):17-23.

[42]张勇.文化遗产法益的刑法保护[J].新疆社会科学,2012,(4):88.

[43] 仇玉平.世界文化遗产“申”来就“死”有何用?[EB /OL]. (2003-02-28)[2019-01-20].http://www.sina.com.cn.

[44]朱祥贵.文化遗产保护法研究——生态法范式的视角[M].北京:法律出版社,2007.72.

[45]唐小平,栾晓峰.构建以国家公园为主体的自然保护地体系[J].林业资源管理,2017,(6):5-6.

[46]李华明,张国云.生态环境可持续发展视野下的世界自然遗产保护策略[J].民族教育研究,2006,(2):91.

[47]胡姗辰.论文化遗产保护中社会组织的作用[A].王云霞.公众参与文化遗产保护的法律机制[C].北京:文物出版社,2014.236-237.

作者:岳小花,中国社会科学院法学研究所助理研究员,环境与资源保护法学博士、博士后,研究方向:环境与资源保护法。

来源:《河北法学》2020年第1期。