字号:

字号:小

中

大

作者按:巩涛先生是当今法国汉学界中研究中国法律历史的领军人物,其研究成果在中国大陆及欧美汉学界具有广泛影响。巩涛先生此前以英文、法文发表的法史学术论文,经过中国数位同仁翻译,即将在中国大陆结集出版。本文结合巩涛先生近二十余年所从事的学术研究计划,系统梳理了他在中国法律史研究领域的学术成果,并对各篇文章内容作了摘要点评。试图较为全面地将其优秀学术作品郑重介绍给中国学界,并透过相关内容之点评,尝试解读巩涛先生对于中国传统法律的性质及其异域形象的精彩研究,希望对国际法史学界有所启发。

一

在眾多中國學界同仁的努力下,鞏濤(Jérôme Bourgon)先生的法律史論文集即將在中國出版,令人欣慰。數月以前,朱騰兄從日本發來資訊,請為該論文集撰寫序言,盛情難卻,與此同時,心裡很是清楚:這件差事並不容易完成。

遙想與鞏濤先生的初次相識,大約在十五年前。當時他正在日本東京大學的東洋文化研究所進行學術訪問,特地來京與家師李貴連教授敘舊,並擬在北京大學圖書館和中國第一歷史檔案館查閱相關文獻。家師認為我對史料比較諳熟,乃命陪同前往,以作嚮導,期間得知他正主持著一個以「中國酷刑」為主題的大型學術專案(Projet Turandot sur les « Supplices chinois: approches historique, littéraire et iconographique d’une représentation exotique »,2002-2006)。本書收錄的最後兩篇文章——《中國決囚與歐洲酷刑的視覺化差異》(Chinese Execution: Visualizing Their Differences with European ‘supplices’)和《廢除酷刑:中國根源及新政法律長期實效之再評價》(Abolishing ‘Cruel Punishments’: A Reappraisal of the Chinese Roots and Long-Term Efficiency of the Xinzheng Legal),便是這一專案的階段性成果。

此後數年,彼此書信往還,交往日深。2009年底,筆者應邀參與其所申請的法國國家研究中心(ANR)大型國際學術項目(Legalizing Space in China),並在項目申請成功後,有幸與其他數位傑出學者一道成為該項目最早的一批核心成員。本文集中以《帝制中國晚期淩遲刑的資料分析:頻率、空間及其犯罪類型》(Figures of Deterrence in Late Imperial China. Death Penalty by Dismemberment (lingchi chusi) Under the Qing Dynasty: Its Frequency, Spatial Repartition, and the Kinds of Crimes Targeted)為題的論文,部分體現了這一課題的學術野心:利用大量文獻資料對於既成之法律歷史進行統計分析,以揭示其時代特徵及內在規律。有的讀者可能很容易將這樣的研究歸入當下引人注目的「量化史學」[1],但如果對鞏濤先生及其所在的法國里昂東亞學院(IAO)多年以來的學術事業多一分瞭解,會很容易辨別:前者明顯受到源自美國的經濟學專業影響,後者則生發于具有悠久歷史傳承的歐洲漢學。進一步言之,後者或可視作繼法國年鑒學派後又一嶄新的學術發展趨向:即將文本、資料、聲音、圖像乃至考古等各種資料進行綜合研究,憑藉聲光化電等現代科技手段立體呈現所獲之研究成果,並採用建立專題學術網站、資料資料庫、開發應用軟體等多種方式,搭建國際學術研究平臺,以實現全球意義上的學術分享,協同並進。

對於中国法律史學者而言,鞏濤先生的名字應該並不陌生,此前亦曾有學者撰文介紹鞏濤先生的學術履歷和研究成果。[2]筆者蒙其親口相告,上世紀八十年代末他便來到中國大陸工作,期間在北京的琉璃廠看到沈家本的作品(《沈寄簃先生遺書》),感到十分驚訝和欣喜,油然產生研究中國法律史之意。後來他選擇在享譽國際的漢學家巴斯蒂夫人(Marianne Bastid-Bruguière)指導下撰寫博士論文,題目為「沈家本(1840-1913)與帝制晚期的中國法」[3],並於1994年獲得歷史與文明專業博士學位,受到答辯委員會的高度評價(Très honorable avec félicitations du jury)。據瞭解,當時的答辯委員會主席是著名漢學家魏丕信(Pierre-Étienne Will)教授,報告人則為同樣著名而高產的學者米海伊爾·戴爾瑪斯-馬蒂(Mireille Delmas-Marty)教授。遺憾的是,他的這篇博士論文至今沒有正式出版,中文世界裡知之者很少。即便如此,絲毫不影響他在高手林立的歐洲漢學界迅速成為中國法律史研究的領軍人物。

數年以前,筆者從一位法國朋友口中聽聞魏丕信教授對鞏濤先生的學術評價,認為最近二十多年通過鞏濤先生在中國法律史學研究方面的耕耘努力,不僅激發了歐洲漢學界對於中國法律歷史的嶄新興趣,更為重新認識中國法律歷史提供了頗有價值的學術積累和研究參考。2014年5月本人赴巴黎參加Legalizing Space in China項目討論會期間,有幸見到特地趕來聽會的巴斯蒂夫人和以研究中國儒學思想史見長的新晉法蘭西學院院士程艾蘭(Ann Cheng)教授。會間交談中,二人不斷稱揚該專案的學術價值,並讚賞鞏濤先生從法律的角度重新解讀中國歷史而進行的前所未有的學術探索。另據筆者所知,現今活躍在美國、加拿大、德國、義大利、瑞士、韓國、日本等國學界的眾多中國法律史專業研究者,對於鞏濤先生的研究成果也都十分推重,其影響可謂既深且遠。

目前所能見到鞏濤先生在中國大陸發表的第一篇文章,應屬2003年《法國漢學》第8輯(教育史專號)上收錄的譯文《西方法律引進之前的中國法學》。[4]在此之後,截至目前,尚有若干譯文發表。如《「求生」——論中華帝國晚期的「司法欺詐」》(徐悅紅、劉雅玲譯,《內蒙古師範大學學報(哲學社會科學版)》2009年第4期),《失禮的對話:清代的法律和習慣並未融匯成民法》(鄧建鵬譯,《北大法律評論》2009年第1期),《中國民法形成過程中的權利、自由與習慣(1900-1936)》(白陽譯,《法律史譯評》第一卷,北京大學出版社,2013年);《中國法傳統中的罪刑法定原則與法律規則》(《法國漢學》第十六輯,中華書局,2014年)。2013年6月,鞏濤先生與卜正民(Timothy Brook)、格裡高利·布魯(Gregory Blue)兩位教授合著《殺千刀:中西視野下的淩遲處死》由商務印書館翻譯出版,書中晚清帝國刑律、王維勤案、西方人眼中的中國酷刑等內容,都出自鞏濤先生手筆。本書收錄的譯文《晚清北京地區的死刑與監獄生活——有關比較史學、方法及材料的一點思考》(陳煜譯),則最初發表在2014年11月刊印的《法律史譯評》(2013年卷,北京大學出版社)。此外,2009年秋冬之際筆者應法國遠東學院北京中心主任呂敏教授之邀,翻譯鞏濤先生當年某次會議論文《法律地獄:關於中國宗教正義觀念和法律的比較》,校正核對後,業已交付某出版,但因為某些意外因素,耽擱數年,日前方由中信出版社正式出版。[5]

以上所列僅限發表(或即將發表)於中國大陸地區之學術論文,大約與此同時,鞏濤先生在臺灣地區也有若干作品被譯成漢文發表。[6]然而事實上,他的學術作品大多以法文和英文寫成,包括他的博士學位論文在內,還有大量已刊和未刊學術作品不為中國讀者所知。因而在國際學術交流日益頻繁的時代趨勢下,對於那些有興趣瞭解域外中國法律史學研究狀況,卻未形成外語閱讀習慣的漢語讀者來說,組織人力物力進行翻譯傳播,實是一項必要而值得鼓勵的事。

然而,「譯事難為」——這四個字適用于一切翻譯場合。一般而言,學術性翻譯對譯者外語水準的專業性要求更高,不僅要精通所欲翻譯的外語表達,更要熟悉相對專業的外語語彙。此外,還有兩方面因素深刻制約著翻譯作品的品質:其一,譯作水準的高低根本受制于譯者母語的表達能力。我們很難期望一個連母語表達都七零八落的人,能夠給大家提供多麼精緻的翻譯作品。其二,原作者語言表達水準的高低直接決定了作品翻譯的難度。僅就後一方面言,鞏濤先生學術著作的翻譯難度確實不小,因為他不僅對中國法律歷史上眾多問題有相當專業的精深研究,而且特別講究遣詞用句。凡是對鞏濤先生比較瞭解,或閱讀過鞏濤先生法文或英文原作的人,基本都有這種印象。一次與鞏濤先生的某位高足談及他的著作風格,彼此達成的共識是:鞏濤先生用詞太過考究,有時簡直就是在「炫技」!所以,如果說目前這本翻譯論文集中存在不少的理解偏差或者誤譯,部分原因在於譯者的水準有限,另一部分原因,或許要很不公平地追溯到鞏濤先生本人身上。

翻譯過程中存在的艱辛,可能只有親身參與者才有更為切身的體會。說實話,一方面,筆者畢竟不是專司翻譯之人,只將部分譯稿和外文原作進行了核對,並將個人意見回饋給譯者和鞏濤先生,但明顯感到這是一件難度很大、極富挑戰的腦力勞動。另一方面,鞏濤先生的論文數量較多,此前本人也不是每篇文章都仔細讀過。作為應邀寫序者,為了更好地完成任務,特向譯者要來各篇文章的英文和法文原稿,以備參考。然在閱讀每篇論文,開始構思序言的時候,一種錯綜複雜的想法不經意間跳脫出來。何以言之呢?現代學術研究的一項最基本要求是,研究者應該與研究物件保持一定的合理距離,儘量避免被個人主觀或感性因素誤導,以保證獲得客觀理性的判斷結果。據此衡之,筆者與鞏濤先生相識交往十餘年,非但可能減損我對鞏濤先生作品評價的客觀中立性,更可能會因為以往過從甚密,知之較多,難免會有許多先入為主的想法,從而影響自身對於鞏濤先生作品的評判。前人所謂「一葉障目,不見泰山」,或許是難免的了!因此,請熟人朋友寫序真未必是理想的選擇。

錢穆先生曾經談道,對於本國以往歷史,應該「附隨一種對其本國已往歷史之溫情與敬意」。[7]這句話一直給予筆者某種心靈上的指引。回想若干年前捧讀錢穆先生的名著《國史大綱》,書中很多精彩內容已然在記憶中淡去,惟獨對這一句話始終不忘,而且隨著閱歷增多,感觸日深。其實,除了研究本國歷史過程中應該抱持溫情與敬意,其他學術研究領域的研究者,對於人類歷史、對於人性、對於知識和學術本身,又何嘗不應抱持溫情與敬意呢?換句話說,研究者對於研究物件的主觀感情因素,未必就是正常學術研究的障礙;相反,如果處理得當,有時恰構成學術研究必不可缺的內在精神動力,或足令某項學術研究感天動地、名垂青史。與之相類,作序者對於原書作者多一分接觸和瞭解,未嘗不可以作為近距離觀察者,提供一些基於個人經驗的「內部情報」,以便其他研究者在此基礎上作更多的觀察思考。職是之故,即便有前述顧慮,筆者還是願意就此彙報一下閱讀鞏濤先生論文集的心得體會,並順便貢獻本人對於中國法律歷史一些粗淺的看法。

二

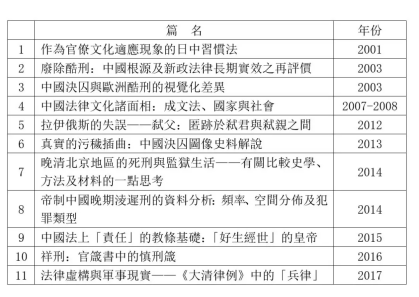

本論文集共收錄11篇論文,據筆者所知,是鞏濤先生從他的英文和法文作品中親自挑選出來的。可能出於某種特別的考慮,這11篇論文的編排並沒有遵循原文發表的先後順序。今按各文最初發表時間重新排列如下表:[8]

結合鞏濤先生最近十余年間主持的幾個大型學術項目,大致可以發現他的研究軌跡:(1)2002年9月至2005年6月鞏濤先生在日本東洋文化研究所進行學術訪問,本論文集所收錄的最早一篇文章(《作為官僚文化適應現象的日中習慣法》,2001)發表在此次訪問之前。在日訪問期間,他同時承擔著大型項目「中國酷刑:歷史、文學和圖像的域外呈現」(Supplices chinois:approches historique, littéraire et iconographique d’une représentation exotique),2003年發表的兩篇文章(《廢除酷刑:中國根源及新政法律長期實效之再評價》《中國決囚與歐洲酷刑的視覺化差異》,2003)即屬這一時期的成果。《真實的污穢插曲:中國決囚圖像史料解說》(2013)則是在此前研究基礎上的進一步綜合與深化。(2)2011-2015年,鞏濤先生主持「中國法律化空間」(Legalizing Space in China)大型國際合作專案,《帝制中國晚期淩遲刑的資料分析:頻率、空間分佈及犯罪類型》發表於該項目臨近結項之際。(3)從內容上看,2015-2016年發表的兩篇論文《中國法上「責任」的教條基礎:「好生經世」的皇帝》《祥刑:官箴書中的慎刑箴》所利用的核心史料,基本來自鞏濤先生深度參與的另一大型學術項目「中國古代官箴書目薈要」。該專案在魏丕信教授的辛勤主持下,集合國內外數十位元法律歷史專業學者之力,歷時二十餘載,據言該項目的最終成果明年即將交付出版。

在瞭解鞏濤先生的研究軌跡或學術背景後,欲對本論文集所收各篇文章給以概括或評價,仍然是難以圓滿實現的,因為這些文章涉及的法律史問題既繁且巨,足以令評論者無從下手。在此嘗試將本書11篇文章的主題歸納為兩大方面,擬就個人心有所感之處,進行簡單評述。

一、中國法律的性質

關於中國法律性質的討論,並不是個新鮮的話題。中國大陸自「文革」結束後,隨著中國法律史學的蹣跚起步,儘管不同時期或不同學者之間存在或多或少的意見分歧,但整體上逃不脫借用現代民法、刑法及其他諸法分割並立的法學格局,作以今況古式的評判。例如,早期著名的「諸法合體,民刑不分」,或晚近提出的「諸法合體,民刑有分」,不管研究者是否接受,現代民法、刑法及其他諸法分割並立的法學格局——或可稱之為某種理論分析的體系框架,對於絕大多數中國法律史研究者來說,是一種無法徹底排除的先驗性存在。

鞏濤先生雖然沒有對上述「諸法合體,民刑有分」(或相反)的說法提出質疑和批評,但顯然沒有落入類似解釋框架的窠臼。從時間上看,他對中國傳統法律性質的討論,是從反思中國古代習慣法和民法開始的。1999年《歷史與社會科學年鑒》(Annales. Histoire, Sciences Sociales)發表了鞏濤先生的《中華帝國晚期的習慣與法律》(La coutume et le droit en Chine à la fin de l’empire)。[9]2001年《遠東,遠西》(Extrême-Orient, Extrême-Occident)第1期發表了《作為官僚文化適應現象的日中習慣法》(Le droit coutumier comme phénomène d’acculturation bureaucratique au Japon et en Chine)[10],也就是本書收錄的第二篇論文。其後,2002年鞏濤先生在《晚期中華帝國》(Late Imperial China)第23卷發表了《失禮的對話:清代的法律和習慣並未融匯成民法》(Uncivil Dialogue. Law and Custom did not Merge into Civil Law Under the Qing)[11];2004年,柯偉林(William C. Kirby)教授主編《現代中國的自由世界》(Realms of Freedom in Modern China)一書,則將鞏濤先生的論文《中國民法形成過程中的權利、自由與習慣(1900-1936)》(Rights, Customs, and Civil Law Under the Late Qing and Early Republic (1900-1936))收錄其中。[12]

本書收錄的《作為官僚文化適應現象的日中習慣法》一文告訴我們,日中兩國在追求現代化過程中,均不同程度地吸收接受了源自歐洲殖民者的習慣法概念,並將習慣法彙編、頒佈民法典作為構建現代國家的重要環節。日本作為亞洲現代化國家先驅,在穗積陳重等學者的努力下,順利接受了習慣法的概念,不僅較早從事民事習慣的搜集彙纂,更在此基礎上完成了民法的法典化,進而向通過戰爭攫取的中國臺灣地區乃至朝鮮半島推行了類似的做法。中國在晚清以降的法律改革過程中,同樣作為知識精英和官僚文化的因應舉措,不僅輾轉從日本引入了習慣法的理念,更仿效日本進行了民事習慣的調查匯總,並在日本學者的專業支持下嘗試起草新的民法典(民律),但出於多方面原因,中國民事習慣的法典化工作沒有得到與日本類似的結果。晚清和民國政府進行的民事習慣調查,也沒有在1936年的民法典中得到很好的體現。

值得注意的是,鞏濤先生對於習慣法或習慣法的法典化,以及習慣法之於國家現代化的意義進行了鄭重檢討。他在一些早期殖民地史研究作品的啟發下,提出了一個極具突破的觀點:習慣和習慣法不過是殖民者為了重組社會秩序、維護既定利益而創造出來的一種法律傳統(tradition inventée)。進而,不僅習慣和習慣法在構建現代國家過程中的「重要意義」本身就很值得懷疑,近現代日本和中國所進行的習慣法搜集彙編並將之法典化的努力也需要作進一步的反思。如果將習慣法法典化的歷史性工作視為日中兩國知識精英和官僚文化面對殖民者的壓力而進行的因應舉措,則在構建現代化國家、重塑官僚—法律傳統過程中難免不同程度地消解了習慣本身的民族性。

與前面的文章相比,本書收錄的第一篇《中國法律文化諸面相:成文法、國家與社會》英文發表時原分作上下兩篇(2007-2008)[13],不僅篇幅較長,且所涉學術議題之廣度深度前所未有,或可視作鞏濤先生關於中國傳統法律性質研究的階段性小結。該篇長文其實是應《國際亞洲研究》雜誌之約,針對中村茂夫、寺田浩明、高見澤磨、夫馬進等四位日本學者論文而作出的評論。為了討論方便,鞏濤先生將四位作者的論題歸納成三個主要方面:一、從法治和成文法來看中國法的性質;二、法律的作用及其社會效用;三、法律的局限性及其適用場域,如「民法」或「私法」問題,又如私人律師與公共司法的關係。

事實上,該文討論所及的學術人物,除了這四位日本學者外,還涉及對於其他十數名學術人物及其學術觀點的評價。其中特別值得注意的是——也是鞏濤先生開篇即作為批判靶子提及的一位重量級學者——法國的讓·愛斯嘉拉(Jean Escarra, 1885-1955)。這位法國學者的名字曾經譯作「愛師嘉拉」[14],在1949年前的中國也算鼎鼎大名,因為他不僅擔任過北洋政府的修訂法律顧問,還參與了當時民商事法律起草工作,並在二戰時受戴高樂將軍之命來到重慶,支援過中國的抗日戰爭。[15]但是,中國學界對於愛斯嘉拉的研究顯然是不夠充分的,甚至至今無人能夠整理出當年他在中國的完整活動軌跡。更為要緊的是,中國學界對於愛斯嘉拉用法文撰寫的名著《中國法:概念與進化》(Le Droit chinois. Conception et évolution)[16]——尤其這本書在西方學術界所產生的巨大影響十分隔膜。

透過鞏濤先生的評論文字,我們得知,愛斯嘉拉對於中國法律存在嚴重的偏見(或誤解)。他不僅認為中國人缺乏對於法律概念的認知,未能制定任何可供執行的法律,更認為基於中國人的思想特性,中國法律並非以文本形式存在,而是體現在民眾實踐和社會規則中,尤其表現為大量的習慣法(Customary law)。按照鞏濤先生的說法,愛斯嘉拉的「偏見」上承葛蘭言(Marcel Granet,1884-1940),下啟汪德邁(Léon Vandermeersch,1928-)等法國漢學家,影響及于現今,以致造成對於中國傳統法律的長期誤解。

中村茂夫——其實還有寺田浩明——與鞏濤先生的觀點不謀而合,對於愛斯嘉拉的「偏見」均持否定意見,前者尤其在以《傳統中國法律是否僅是樣子?》[17]為題的論文中,利用《刑案匯覽》《駁案新編》等資料,對這種一度風行卻嚴重偏離實際的說法進行了系統而嚴厲的批評。鞏濤先生則在中村茂夫的基礎上,進一步從法治和法律文化的角度,揭示出愛斯嘉拉思想學說的嚴重謬誤。

在對中國傳統法律的功能分析中,鞏濤先生的商榷物件至少包含了寺田浩明、高見澤磨、中村茂夫三位。他從法典編纂、刑事司法和民事說理等角度,對中國古代成文法典編纂規則和價值取向進行了充分的辯證。尤其對高見澤磨關於清朝律典對於犯罪的界定缺乏哲學和道德上的定義這一觀點,借用徐道鄰、米海伊爾·戴爾瑪斯-馬蒂的研究,提出了不同的看法,並提醒研究者應該密切注意清代法律的系統性,而不是片段地或肢解性解讀。隨後,基於寺田浩明以「約」的概念為切入點,通過縱的法律與橫的法律兩個維度,對於中國古代公法與私法關係的精彩分析,以及夫馬進對訟師在民間基層訴訟中多元角色和複雜功能的細緻解讀,鞏濤先生得出結論——今天所謂公法和私法之分別,在於明清時期可能是毫無意義的。由此引發我們進一步的思考:如果公法和私法的分別在明清時期是無意義的,那麼明清時期法律的分類又是怎樣?與公法、私法的分類相比,其意義究竟何在呢?

此外,鞏濤先生對中國古代一貫標榜「好生經世」的皇帝與中國古代法中「責任」教條的關係(《中國法上「責任」的教條基礎:「好生經世」的皇帝》),對官箴書中所展現出來的官員「慎刑」的思想與實踐研究討論(《祥刑:官箴書中的慎刑箴》),都體現了他對中國古代法律制度思想的獨到見解。相關學術問題的討論,在中國大陸法史學界不能說沒有,但或流於空泛的政治解讀,或偏於狹隘的思想分析,往往缺乏專業的深度。此外,鞏濤先生關於《大清律例》中軍事法律的現實與虛構的討論(《法律虛構與軍事現實——<大清律例>中的「兵律」》),不僅追本溯源勾稽了《易經》《大學衍義補》等儒學經典,更在儒家「經世」傳統下對明清法律中鮮為人注意的「兵律」條款進行了法理分析,雖如鞏濤先生自述此乃「針對一個全新研究物件的嘗試性探索」,但這種開闊的研究視野即便在國內法史學界也是不可多得的。關於「弑父」犯罪的嚴謹分析,深刻揭示了中西法律實踐中「弑父」「弑君」「弑親」之間的概念區別(《拉伊俄斯的失誤——弑父:匿跡於弒君與弒親之間》),反映了鞏濤先生對於中西方法律歷史及文化背景的超強駕馭能力,以及對於中西方法律歷史進行比較研究的學術自覺意識。雖然這幾篇文章難以簡單歸入到前述習慣法、成文法、公法或私法等概念範疇之下,但與前面數篇文章一樣,彰顯了鞏濤先生對於中國法律性質系統而獨特的思考。

二、中國法律的形象

自1840年中英第一次鴉片戰爭以降,中國法律的形象問題一直困擾著無數國人。從一個具有悠久法律歷史傳統的天朝上國,到被貶斥為充滿殘暴、無法無天的蠻荒國度,從對本民族法律歷史充滿無比的自信和尊榮,到放下身段、俯首低眉向列強學習移植一種同樣具有悠久歷史傳統的異質法律文化,其間給國民造成的心理陰影面積之巨恐怕是無法估量的。即便在中華帝國的晚期踵武列強走上了法律變革的道路,但直到今天,一方面關於中國傳統法律的刻板而極為負面的印象並沒有完全消除,另一方面,晚清法律改革家沈家本等人所汲汲追求的「折衷世界大同之良規」、獨立成熟的中國法律新形象事實上並沒有完全確立起來。

然而,正如最近百餘年歷史所昭示的那樣,中國法律的形象並不是一成不變的,在這其中蘊含著錯綜複雜的社會心理演變歷史。但要想充分理解這種社會心理演變的深層底蘊,僅僅將目光投射到最近百餘年的中國法律歷史是遠遠不夠的,因為中西方法律文化接觸的宏偉歷史畫卷,至遲從十三世紀馬可波羅的時代便以多種多樣的方式展開了。其後重大的歷史事件如葡萄牙人佔據澳門、英法分別成立東印度公司、馬戛爾尼使團訪華,著名的歷史人物如利瑪竇、南懷仁、小斯當東等,皆在中西方法律文化的接觸過程中產生深遠影響,對於傳遞中華帝國法律文化知識發揮了不可磨滅的功用。當然,在這數百年歷史中間,還有眾多值得列舉的法律文化事件以及若干聲名或許不夠響亮的歷史人物,與眾多著名的歷史事件、歷史人物一道在西方世界共同構建了中華帝國法律的早期形象,並與19世紀40年代以降的中國法律形象形成了巨大反差。

鞏濤先生關於中國法律形象的研究,正如他2002-2006年所主持的圖蘭朵專案標題「Supplices chinois: approches historique, littéraire et iconographique d’une représentation exotique」所示,至少包含歷史、文學、圖像三個維度,以求全方位探尋中國法律的異域形象及其歷史演變。如果說此前他對中國法律性質的研究是為了發現一個更為真實的中國傳統法律,那麼,對於中國法律形象在西方世界的變遷軌跡的探尋,更像是一種文化心理學上的歷史漫步。

按照時間順序,《廢除酷刑:中國根源及新政法律長期實效之再評價》[18]、《中國決囚與歐洲酷刑的視覺化差異》[19]兩文發表在他主持圖蘭朵專案(2002-2006)過程之中。而《真實的污穢插曲:中國決囚圖像史料解說》[20]、《晚清北京地區的死刑與監獄生活——有關比較史學、方法及材料的一點思考》[21]、《帝制中國晚期淩遲刑的資料分析:頻率、空間分佈及犯罪類型》[22]三篇文章發表之際,他正從事「Legalizing Space in China」(LSC,2011-2015)專案的組織研究。前後兩個大型項目間隔五年左右,跨度則超過十年,反映了鞏濤先生在不同階段研究中國酷刑(或淩遲)及中國法律在西方的形象問題的不同進路,前一課題側重厘清中國法律在西方形象的變遷過程,並揭示其內在歷史文化心理,後者則體現出更為宏大的研究格局,基於大量歷史材料和歷史資料的整理分析,試圖從地理空間的角度更為形象地展示中國法律的內在機理和深層脈絡。

除上述5篇論文外,鞏濤先生還發表了若干相關主題的專業作品,如《誰發明了中國酷刑?》(Qui a inventé les supplices chinois?)[23]、《最後的淩遲:事實、表達與事件》(Le dernier lingchi. Faits, représentations, événements)[24],以及一本以《中國酷刑》(Supplices chinois)為題、製作別致的法文學術專著。[25]諸如此類的研究成果表明,鞏濤先生對中國死刑和酷刑(或淩遲)以及中國法律在西方世界的形象變遷歷史的關注研究傾注了大量精力。據其親口相告,他為了弄清晚清舉人王維勤案的來龍去脈——即《最後的淩遲:事實、表達與事件》所關注的對象,就花費了十多年時間,其中包括兩次專程到該案發生地河北省撫甯縣麻姑營村進行田野調查。

或許受到當年博士學位論文的某種影響,鞏濤先生關於中國酷刑(或淩遲刑)的研究思考,是從反思晚清法律改革過程中廢除酷刑的措施開始的。(《廢除酷刑:中國根源及新政法律長期實效之再評價》)他富有創見地指出,儘管晚清法律改革作為中國追求現代化的因應措施,首先從廢除淩遲、梟首等酷刑開始,打開了早已鬆動的改革閘門,但一方面,中國傳統法律並非以「酷刑」為其底色,事實上長久存在反對酷刑(或其反面——提倡「祥刑」)的文化基因。另一方面,即便外來法律文化對晚清法律改革產生壓力,並為法律改革提供了嶄新的的理論武器,但早在晚清法律改革之前,以薛允升為代表的舊律專家們通過《讀例存疑》之類律學著述[26],對於中國傳統法律業已進行了全面而系統的批判研究,最終成為法律改革初期修律大臣沈家本的直接知識來源,並促成了廢除酷刑等改革措施的順利出臺。

整體而言,鞏濤先生關於中國酷刑的研究,大量利用現存中國之外的歷史圖片、媒體報導、親歷者記錄等珍稀史料,不僅深刻探佚了以酷刑為主要內容的中國法律形象在西方的形成——其實也是一種被誤解的過程;對於中國讀者而言,更在於重拾了一段中國法律在於西方的歷史,極大彌補了國人認知上的空白,為我們重新認識和解讀中國法律的形象,提供了難得的「他者視角」。或許這裡面有些圖片和文字內容閱讀起來未必令人產生愉悅之感,或許在這些圖片文字的傳播過程中仍舊不斷衍生著較為嚴重的西方式偏見,但在追溯這段歷史過程中,我們發現,鞏濤先生的分析筆觸是十分冷靜和克制的。尤其在涉及中歐法律歷史比較的場合,他往往能夠從歷史事實中發現某些相似的法律內容,但絕不會像某些研究者那樣淺薄地只為找到彼此的「暗合」之處而沾沾自喜,而常常會從思想、哲學、宗教、社會、文化等角度進行更為深入廣泛的挖掘,以達到「同中見異,異中求同」的雙重功效。

此外,鞏濤先生關於中國酷刑研究的部分篇章,受到蜜雪兒·福柯(Michel Foucault)著作(如《規訓與懲罰》)的深刻影響。與此同時,還有其他一些哲學家或理論家的影子——或作正面的徵引鋪陳,或作理論上的商榷批判,或多或少、或隱或現地出現在他的字裡行間。但與某些標榜以理論見長的法史研究者不同的是,鞏濤先生的理論應用表現得極為自然,不帶矯揉造作的痕跡。毫無疑問,這是對於相關理論著作深入研讀的結果,但依筆者之見,更為關鍵的是,惟有真正具有獨立思想、自由精神的研究者方能臻於此境。

在對本書11篇論文逐一研讀之後,如果要問:鞏濤先生最大的研究特點是什麼?或本書最引人入勝的地方是什麼?筆者的回答是:不管是從宏觀的法律文化背景切入,還是從事具體而微的法史專業問題研究,鞏濤先生不惜花費巨大時間精力,窮盡一切可能利用的史料和研究手段,並在專業精緻的批判性思維觀照下,作窮原竟委式的研究發掘。或許,這就是他最大的研究特點。值得提及的是,鞏濤先生在討論「好生經世」的皇帝、儒家提倡「祥刑」或反對酷刑的思想時,特別重視《易經》的卦象推演以及《大學衍義補》的思想史地位,類似的研究在國內的中國法律思想史領域幾乎是不可見的,而這恰好體現了他對中國法律思想歷史的深入思考和一貫的嚴謹求實的學術風格。至於本書所收錄的每一篇文章,都各有其引人入勝之處。每篇文章都帶有極強的問題意識,而且對於前輩和當代著名學者成果充滿了批判性吸收或挑戰。一言以蔽之,鞏濤先生對於中國法律性質和中國法律形象的沉著理性反思,洋溢於體大思精的一篇篇佳構之中。

需要補充說明的是,隨著中外學術交流日益頻繁,在國內外學界同仁的不懈努力下,國外研究中國法律歷史的著作不斷被譯介到中國大陸,但格於目前國內學術考核體制的不合理性,翻譯他人作品往往費力不討好,很難吸引優秀的專業研究者從事專業的學術翻譯,品質上乘的翻譯作品更是罕覯。再者,中國法律史學界與國際法律歷史學界(包括漢學界在內)的溝通連結,雖然管道較多,但整體上缺乏對於國際學界的全面深入瞭解,導致所傳播和譯介的國外研究成果品質難免參差不齊。為了解決上述兩方面問題,對於國外優秀研究成果的迻譯,仍須加倍努力,數量上越多越好,原著和翻譯的品質則越上乘越好。

最後,作為專業的學術研究者,如果同時面對外文文獻和他人翻譯的版本,能夠直接研究利用外文文獻當然是更優的選擇,因為這樣不僅可以更好地把握原文的語境和觀點,更能感受另外一種語言文化的魅力。所以,對於鞏濤先生的眾多英文和法文作品,我們一方面期待能夠不斷地有人本著獻身學術、服務公益的精神,從事基礎性的翻譯工作;另一方面,更希望大家能夠直接閱讀他的外文原作,近距離領略他深邃精微的思想境界和高超的語言表達藝術。

[1] 一般認為,量化史學(或計量史學)產生於十九世紀末。上世紀八九十年代,中國大陸倡之者亦不乏人。近年以耶魯大學陳志武教授為核心的量化史學團隊,具有較強經濟學專業背景,針對中國歷史問題進行計量分析研究。其中部分學者研究中國法律歷史檔案或明清律令成果顯著,雖然個中觀點值得進一步討論,但整體上很值得法律史學界關注和借鑒。

[2] 張小也:《鞏濤:法國的中國法制史學者》,《中國社會科學報》,2011年9月22日,第17版。另見王志強:《法國的中國法律史研究》,載《中國古代法律文獻研究》第8輯,社會科學文獻出版社,2014年,第499-510頁。

[3] Jérôme Bourgon, Shen Jiaben et le droit chinois à la fin des Qing (Sous la direction de Marianne Bastid-Bruguière, Doctorat en Histoire et Civilisation à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales Décembre 1994).

[4] 鞏濤:《西方法律引進之前的中國法學》,載《法國漢學》叢書編輯委員會:《法國漢學》第8輯(教育史專號),中華書局,2003年,第220-249頁。

[5] 呂敏、陸康主編:《香火新緣:明清至民國時期中國城市的寺廟與市民》,中信出版集團,2018年11月。

[6] 如鞏濤:《地毯上的圖案:試論清代法律文化中的「習慣」與「契約」》,黃世傑譯,載邱澎生、陳熙遠編《明清法律運作中的權力與文化》,「中央」研究院、聯經出版事業股份有限公司,2009年,第215-253頁;《中國處決刑罰與歐洲「酷刑」之異同:一個策展人的預想觀看》,陳書諒譯,載《典藏今藝術》129期,2003年6月,第182-193頁。

[7] 錢穆:《國史大綱》卷首,九州出版社,2011年,第1頁。

[8] 部分篇名為筆者根據英文和法文直接翻譯,與本論文集譯者所採用標題或有不同,不單獨出注。

[9] Jérôme Bourgon, 「La coutume et le droit en Chine à la fin de l’empire 」, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1999.5, pp 1073-1107.

[10] Jérôme Bourgon, 「Le droit coutumier comme phénomène d’acculturation bureaucratique au Japon et en Chine」, in Jérôme Bourgon (dir.), La coutume et la norme en Chine et au Japon, Extrême-Orient, Extrême-Occident, 23 (2001), pp. 125-143.

[11] Jérôme Bourgon, 「Uncivil Dialogue. Law and Custom did not Merge into Civil Law Under the Qing」, Late Imperial China, 23.1 (2002), pp. 50-90.

[12] Jérôme Bourgon, 「Rights, Customs, and Civil Law Under the Late Qing and Early Republic (1900-1936)」, in William C. Kirby (ed.) Realms of Freedom in Modern China, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2004, pp. 84-112.

[13] Jérôme Bourgon, 「Aspects of Chinese Legal Culture— The Articulation of Written Law, State and Society,」 (part one), International Journal of Asian Studies, 4.2 (2007), pp. 241-258. 「Aspects of Chinese Legal Culture—part two: Private law and Private lawyers,」 International Journal of Asian Studies, 5.1. (2008), pp. 71-86.

[14] Jean Escarra曾以「愛師嘉拉」為名在中文媒體發表論文,如《中國私法之修訂》(1922),《關於修訂中國商法法典之報告》(1925),參見王健:《西法東漸——外國人與中國法的近代變革》,中國政法大學出版社,2001年,第185-228頁。

[15] 參見陳霓珊:《民國民事立法中的「保守」與「激進」——基於愛斯嘉拉本土化立法方案的考察》,《近代史研究》,2018年第3期,第141-154頁。

[16] Jean Escarra, Le Droit Chinois. Conception et evolution, Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1936.

[17] 原文使用的英文是「model」,譯者將之譯成「模範」,偏於中性。今改譯作「樣子」,以示原作之傾向性。

[18] Jérôme Bourgon, 「Abolishing ‘Cruel Punishments’: A Reappraisal of the Chinese Roots and Long-Term Efficiency of the Xinzheng Legal Reforms」, Modern Asian Studies 37.4 (Oct-Dec 2003), pp. 851-862.

[19] Jérôme Bourgon, 「Chinese Executions: Visualizing Their Differences with European ‘Supplices’,」 European Journal of East-Asian Studies, 2. 1 (2003), pp. 151-182.

[20] Jérôme Bourgon, 「Obscene Vignettes of Truth Construing Photographs of Chinese Executions as Historical Documents」, Edited by Christian Henriot and Wen-hsin Yeh: Visualising China 1845-1965 Moving and Still Images in Historical Narratives, LEIDEN–BOSTON: Brill, pp.39-91, 2013.

[21] Jérôme Bourgon, 「Death Penalty and Prison Life in Late Qing Beijing: Some Reflections in Comparative Historiography, Methods and Resources,」 Edited by Luca Gabbiani: Urban Life in China, 15th-20th centuries. Communities, Institutions, Representations, École Française d'Extrême-Orient, pp.202-226, 2016.值得注意的是,該文譯稿比英文發表更早,見周東平、朱騰主編《法律史譯評》(2013年卷),中國政法大學出版社,2014年,第258-283頁。

[22] Jérôme Bourgon, 「Figures of Deterrence in Late Imperial China. Frequency, Repartition, and Types of Crimes Targeted by Dismemberment under the Qing Dynasty」, Crime, Histoire & Sociétés, vol. 18-2 (2014), pp. 49-84.

[23] Jérôme Bourgon, 「Qui a inventé les supplices chinois, L’Histoire,」 300 [Numéro spécial juillet-août 2005: La Chine : 2000 ans d’empire], pp. 54-57.

[24] Jérôme Bourgon, 「Le dernier lingchi. Faits, représentations, événements 」, Études chinoises 25 [2006], pp. 113-171.

[25] Jérôme Bourgon, Supplices chinois, Bruxelles: La Maison d’à Côté, 2007.該書除文本外,還特殊附帶相關內容DVD,包含有圖片、音訊和視頻等資料。

[26] 從新近發現的《讀例存疑》稿本來看,該書在薛允升的主持下,集合了包括沈家本、郭昭、吉同鈞、羅維垣等刑部同僚在內的學術智慧。

作者:孙家红,中国社会科学院法学研究所副研究员。

来源:本文刊於《法制史研究》第三十五期,2019年6月。