字号:

字号:小

中

大

感谢的话还要说一说。感谢王旭兄弟的邀请,和小明馆长周到细致的安排。我今天做一个简单的汇报。说实在话,我对契约自认为是个外行,但比较偶然,也算是幸运的机会,能够在北大跟张传玺老师阅读一些契约,包括参与到他的一些著作的编辑工作。其实,今天这个问题,由龚老师讲应该是最合适的。因为龚老师跟张传玺老师的时间更久,我入北大的时间比较晚。不过,我很幸运的是,在张老师编撰《中国历代契约粹编》的时候,做了一点小小的贡献。所以,今天我想结合张老师这些年对于契约史的研究,谈一些简单的看法。当然,张老师作为秦汉史学大家,作为一位著名历史学家,他的影响绝不仅仅在于契约这一方面,这只是他学术研究的冰山一角。在此,也只是谈一下我个人研读中国契约这一部分的学习心得。

对于张传玺老师,对于他在中国契约史研究上的突出贡献和地位,我觉得大家是比较公认的。昨天晚上我在跟王旭聊天过程中便有一个共识,就是说:我们都知道,对于契约的研究和利用,在历史学界,包括社会学、经济学等领域,对于契约的研究是很早就有的。或者说得更早一点,在中国近代学科产生以前,可能我们的古人便已关注了一些不同形式的契约及其内容。但中国1949年后对于契约史领域的研究和开辟,可以说是从张老师开始的。而他早期比较有代表性的作品,就是1995年出版的《中国历代契约会编考释》。可以说,在大家研究契约及其历史,尤其利用契约研究法律史或民法上一些问题的时候,这部书早已成为必读的经典,乃至成为一些人的研究对象。

《中国历代契约会编考释》是1995年出版的,在2014年的时候张老师又推出了新编的三大册——《中国历代契约粹编》,当年3月由北京大学出版社出版。后面这部书的规模很大。张老师特意在书出版之后送我一套,并且签名留念,其中专门提到“众志成城”几个字。为什么要用“众志成城”呢?因为在这里面发生了很多的故事,稍后再讲。这样两部书,从1995年出版的《中国历代契约会编考释》,到2014年出版的《中国历代契约粹编》,前后经历将近20年时间。而在这20年时间里,包括张老师本人在内,学界对于契约的理解,以及契约搜集整理和研究工作,经历了一个不断发展的过程,有很多新的重量级成果产生。

下面,我们还是从张老师这两部书提供的一些信息来看看吧。1995年的时候,张老师在《中国历代契约会编考释》里面,把中国历史大概分成了八个时期。第一个时期是从西周开始的,但这个时期的契约数量比较有限,只收录了9件。自两汉以后,契约的数量逐渐增加,越来越庞大。但是,到了最后的民国时期,却反而很少。为什么呢?我们知道,这一时期的契约文书数量其实是很庞大的。或许,张老师觉得,从历史阶段特征的角度来看,民国这一阶段的契约历史,应该由做近现代史的人士去做。所以,他没必要把主要精力放在这上面,因而收录这一时期的契约反而比较少。当然,收录契约最多历史时期是清朝,这是因为清代保存下来的契约太多了。

从这里面来看,我觉得比较值得关注的是书中关于契约类型的分类。对于不同的历史时期,除了基本契约类型的稳定之外,其实里面还有很多细微的变化。因为明朝以前的契约文书存世数量比较有限,按照张老师的说法,他对于明朝以前的契约文书看见一件就收一件。相比之下,明朝以后的契约文书整体上数量太过庞大,所以他就选一些比较有代表性的。在这个过程中,对于契约文书的类别和数量,我相信张老师有一个整体平衡的处理。从2014年出版的《中国历代契约粹编》来看,里面也有一些明显的变化。例如增加收录了原始无文字契约,主要是根据一些史籍,收录了一些属于准契约或者说与契约相关的历史文献,大致属于比较片段的记录。除此以外,后面的历史分期跟原来1995年的历史分期结构基本上是一样的。

整体上,我们可以感到,在后面这部书里,每个时期所收的契约文书数量规模都增加得比较明显,相应的契约文书类别也有一些调整。我做了两个简单的表格进行比较。如下:

首先,关于历史分期,在1995年出版《中国历代契约会编考释》里面分了8个时期,后者则分了9个时期,增加了原始无文字契约。契约数量的变化比较显著,这也是比较重要的。前者1995年只收录1402件契约,到2014年出版的时候则是收了2519件,规模增加很是庞大,大概1.8倍的样子。而从全书的字数规模来看,原来1995年出版的是124万字,到后来2014年的时候就已经是280万字了。所以,规模的增加是最显著的。

有一个细节,我觉得值得特别提及。这些年在我在张老师的指导下做事情的时候发现,其实包括1995年出版的《中国历代契约会编考释》,到后面《历代契约粹编》,全部契约文书的校订、识别、抄写、注释,基本都是老先生一个人独立完成的。张老师是1927年出生的,所以到了2014年后面这部书出版的时候,按照虚岁来算,其实他老人家已经88岁了!虽然在该书正式出版的时候,张老师特别“组织”了一个编委会,我也忝列其中,龚老师也在里面,但有必要指出的是:其实一直是老先生一个人在工作,亲力亲为,一点一滴,日积月累地做。包括后面出版社发的校样,都是老先生一个人一页页进行校对整理。这种献身学术的精神,一是很令我们后辈感到汗颜,二是特别值得敬佩和学习!

通过两本书的对比,我们还可以发现,在契约文书的类别处理方面,有一个很奇怪的现象。也就是说,在1995年出版的《历代契约会编考释》里面,整体上看,不同历史时期的契约类型数量,反倒比2014年出版的分类好像还多一些。为什么会这样呢?因为,张老师后续编著《契约粹编》的时候,他把一些原来的契约文书进行了重新归类整理,极大程度地进行了减少和优化处理。

当然,就这里面的契约类型来看,说句实在话,如果我们今天从法律史或经济史的专业角度来看,或客观来讲,这两部书并没有包含现在存世的全部契约的全部类别,这一点是可以肯定的。而从不同专业学科的分类角度来看——比如法律的角度,对于这些契约的分类和概念界定,则又可能完全是另外一种结果。或更准确地说,对于同样的研究对象,不同的专业研究者完全可能做出不同的解读。再有,如果我们结合我们今天民法学的基本知识,还有其他一些部门法的知识来看的话,这里面具体的契约分类类别,并不一定符合部门法的分类标准。这也是值的我们进一步考虑的问题。

但不管怎样,透过这两部书,我们可以看到,从1995年到2014年一个历史学家这么多年是如何在契约史领域进行自己的研究工作的。可以说,一个人在这个领域的不断地辛勤耕耘,不断地日积月累的辛勤地工作,最后把这样的一个规模庞大、基础性的史料性著作,呈现在大家面前。这样的学术研究工作,虽然在我们今天看来可能存在一些不足,或者存在一些可继续讨论的问题,但都丝毫不会减损这种基础性史料整理研究工作的持久的学术价值。

再者,需要特别提及的是后面这部书的特点。其实,张老师在做这部书的时候,他有清晰的整体的研究设计,他跟我反复讲过几次,就是说这四个字:通、广、信、释。比如说“通”,张老师讲,他坚持通史的体例,上溯远古,下至新中国。新中国阶段,基本包含了后来的土地改革时期。记得他在书中大概收了三四份江西赣县的土地的所有证,是我本人提供的。“广”的方面,张老师说,在面上覆盖全中国,同时包含不同的历史时期和少数民族区域。所以,从时空的角度看,包罗十分广泛。第三点“信”,特别重要。张老师在整理研究过程中,做了很多契约的真实性考证工作,重点集中在大家经常讨论的买地券上面。我们知道,日本学者对于买地券的研究是比较早的,包括内藤湖南、仁井田升等早期东洋史学者,以及后面一些学者。张老师通过研究发现,当年这些日本的“中国通”到中国来,收集了很多契约文书,包括买了很多买地券回去。但有,些买地券其实是假的,是一些中国古董和文物商人故意卖给这些日本人的。因为他们也不太识货,就把这些假货带回了日本。张老师就买地券的真实性特别做了一些考察,并在书中专门分有一类,即伪买地券。这样的考证工作,就是要力求真实。即便是买地券,这种特殊的契约文书,也要追求真实,要进行考辨。

另外重要的一点是,张老师针对契约做了注释。据他讲,注释上力求清晰和通俗。我觉得,这样一项工作,对于我们今天从事或有意未来从事契约整理和研究工作的学者而言,是应该特别注意的一个问题。近些年,很多人在做契约的整理和出版,包括研究,但是我们很遗憾地发现,在一些已经出版,尤其是在整理出版的契约文书里面存在大量的错字。比较典型的是,曾经有一个学术团队整理贵州某苗寨的契约文书,资料很难得,最后出版的书籍装帧也很别致:上面是图版照片,下面是识别的文字。我们对照图版来看,其中识别的契约文字错误百出。当然,我们没必要苛求前人,或苛求他人,但我觉得,在做严肃的学术研究之前,相关史料的认知,包括一些基本史料的解读,是必备的前提和技能。

我们在张老师这两部书中看到,他在做契约文书整理的时候,基本上对于每一份契约文书都做了一些清晰简明的注释,其中包括对一些地方性专有名词表达的考辨工作。当然,为了做注释和考辨,需要查阅大量文献书籍。有些资料在前些年,尤其在上世纪90年代的时候,并不容易查找。后来,在出版《契约粹编》的时候,藉着网络的便利,查找则容易很多。但是我们必须认识到,对于契约的辨识和考辨是很必要的。

张老师在做契约史研究过程中,所收集的资料来源特别广泛。其中包括一些博物馆、档案馆、图书馆等机构,还有一些已经出版的图书刊物,以及很多个人手中收藏的契约资料。根据张老师他自己谈到的单位机构名称,我做了一个统计列表,当然事实上远不止这些。另外,从出版物上来看,数量较多,但这也只是择要举例。作为第三部分,个人收藏的来源,比较值得注意。张老师从一些个人手中征集了一些契约文书,收录到该书当中,包括他自己家藏祖传下来的有三份契约文书。这三份契约文书,曾被他收录在中华书局出版的《契约史与买地券研究》中,后来也收入到2014年的《中国历代契约粹编》当中。当然在这里面,也可以看到我的名字,因为我也做了一点小小的微薄的贡献。

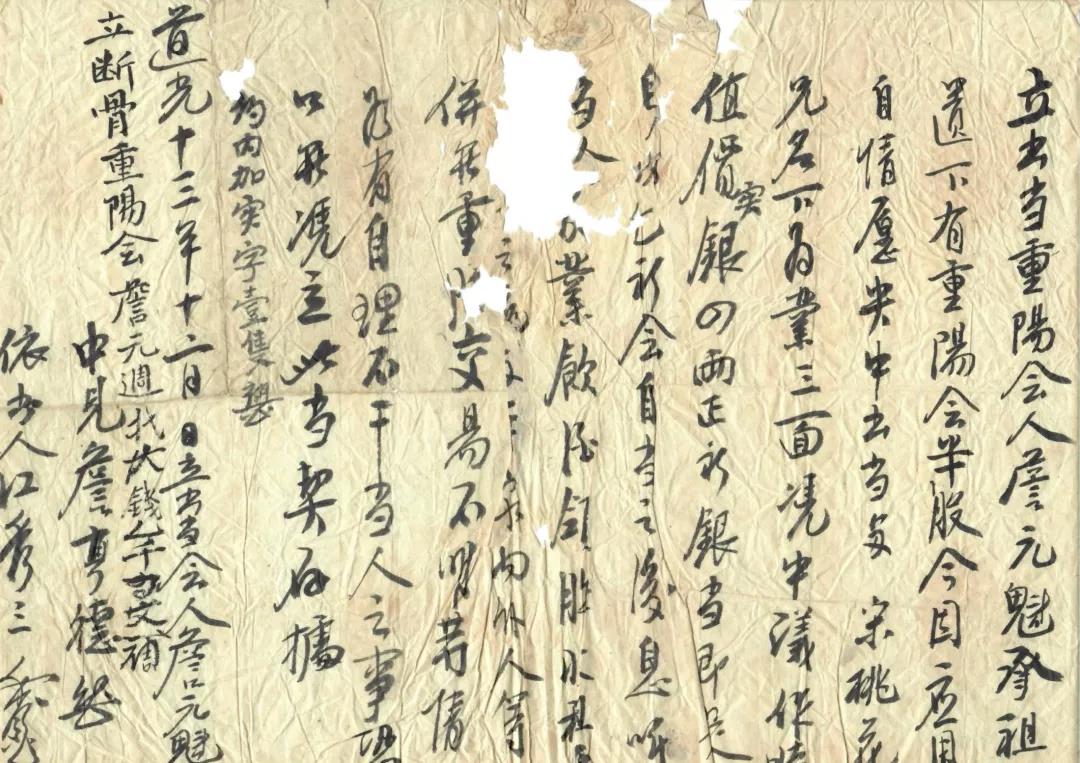

最后,跟大家分享《中国历代契约粹编》中的一个例子。图像左面,是一张道光13年山西朔州山阴县张英奎出当重阳会股分的契约。这个转股契约,收录在该书第三卷,总第1639页。张老师不仅将之整理收录进去,还做了简要的注释。图像右面,则是当时这份契约文书的原始照片。这份契约很有意思,也很难得,因为它不仅是关于某个重阳会的历史记录,更涉及到股权的转让问题。这跟今天的股份制公司不一样,这是一个传统意义上的“会”。这种特殊的股权转让行为,不能说十分罕见,但道光13年的文书还是比较难得的。也就是出于这种考虑,张老师将之整理收录进来。

可能有人会问,为什么我会有这张照片?其实,我不仅有这个照片,这件契约的原件就在我手里,而且带到了现场。刚才我跟王旭讲,今天发言后,会有彩蛋。我今天业特意把这张契约拿过来,准备捐给宋馆长,捐给中国会计博物馆。我想说,这件契约文书难得的是,不仅在于它是契约的原件,更在于它经过张老师的整理,已经被正式收录道出《契约粹编》中了。同时,我写了一份捐赠说明,等一下就一起转交给宋馆长。

最后,我想说的是,这些年我有幸跟张老师做了一些研究,虽然我没有专门就契约写过文章,但我自从在北大做博士后期间便开始留意契约,并略有收藏,但随着契约收集越来越多之后,我个人的想法也发生了一些转变。一方面,现今契约文书存世数量如海,十分庞大,但是,怎样才能做出有价值的学术研究,如何才能发现契约当中真正的学术问题,并把这些学术问题真正展现出来,是需要花很多精力去考虑的。另一方面,我个人对所拥有的资料,越来越站在一个分享的角度。古人说,独乐乐不如众乐乐,我觉得资料的分享很重要。这些材料放在本人手中,我一个人能做的研究毕竟比较有限。所以,我希望能够把一些资料分享出来,包括像提供给张老师,供他收录在《中国历代契约粹编》里面。还有,就是把一些契约原件捐出来,以便大家可以看到这些实物原件,或许能够吸引更多人来关注契约史的研究,能够加入到契约研究的队伍中来。这正是我所期待和乐观其成的!就讲这些吧,谢谢大家!