字号:

字号:小

中

大

提 要: 从《中华人民共和国立法法》所规定的自治条例和单行条例属于应当受全国人大常委会违宪审查的对象相关制度设计出发,通过分析现行宪法、立法法、民族区域自治法等法律对自治条例和单行条例立法机制确认的特点,指出了对自治条例和单行条例的合宪性审查应当区分两个层面,一是对自治区的自治条例和单行条例的合宪性审查;二是对自治州、自治县的自治条例和单行条例的合宪性审查。其中,前一项审查只能是生效前的合宪性审查,后一项审查则应当是生效后的违宪审查。我国宪法和立法法上所规定的自治条例和单行条例批准生效程序上的特殊性,导致了对自治条例和单行条例的立法监督很难简单地套用“下位法服从上位法的原则”,必须要严格地按照自治条例和单行条例的法律效力等级加以区分,建立分层次的合宪性审查机制。由于立法法规定了全国人大常委会对包含了由其自身批准的自治区的自治条例和单行条例进行合宪性审查的制度,所以,在合宪性审查实践中可能就会产生全国人大常委会自己审查自己的批准自治条例和单行条例生效行为的合宪性问题,这就形成了全国人大常委会的自我监督。因此,要在合宪性审查的实践中着力推进对自治条例和单行条例的合宪性审查工作,必须要区分不同情形,才能对症下药,有所成就。

关键词:自治条例;单行条例;合宪性审查;合法性审查

一、自治条例和单行条例作为法律形式的由来及历史沿革

(一)中华人民共和国成立初期自治条例和单行条例作为一种独立的法律形式概念的出现以及在立法实践中的表现

民族自治地方的自治机关有制定自治条例和单行条例的自治权,这是中华人民共和国成立后一以贯之的立法政策。早在1952年8月9日中央人民政府颁布的《中华人民共和国民族区域自治实施纲领》中就规定,民族自治地方的自治机关,“在中央人民政府和上级人民政府法令所规定的范围内,依其自治权限,得制定本自治区单行法规,层报上两级人民政府核准”。这可以视为自治条例和单行条例最早的制度设计源头。建国初期,一些民族自治地方的自治机关曾依法制定过一系列单行法规。如1953年7月30日公布施行的《内蒙古自治区一九五三年牧业税暂行条例》等。自治条例和单行条例作为中国特色社会主义法律体系中的重要法律形式,是在1954年宪法中正式得到肯定和加以规定的。1954年宪法第70条第四款规定:“自治区、自治州、自治县的自治机关可以依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例,报请全国人民代表大会常务委员会批准。”根据上述规定,自治条例和单行条例由自治区、自治州、自治县的自治机关制定,报请全国人大常委会批准。根据1954年宪法关于民族自治地方的自治机关有权制定自治条例和单行条例的规定,从1955年到1966年的十一年间,当时全国的98个民族自治地方的自治机关,报经全国人民代表大会常务委员会批准,共制定过48个单行条例,其中有组织简则一个,即1956年9月26日经全国人民代表大会常务委员会批准的《西藏自治区筹备委员会组织简则》;选举条例一个,即1963年3月20日经全国人民代表大会常务委员会批准的《西藏自治区各级人民代表大会选举条例》。其余的46个是组织条例,即民族自治地方自治机关的组织条例,或者是民族自治地方各级人民代表大会和各级人民委员会组织条例。前者如1958年7月9日全国人民代表大会常务委员会批准的《广西壮族自治区人民代表大会和人民委员会组织条例》,后者如1955年11月11日全国人民代表大会常务委员会批准的《内蒙古自治区各级人民代表大会和各级人民委员会组织条例》。

(二) 1975 年宪法和 1978 年宪法关于自治条例和单行条例规定的特点

不过从法理上来看,1954年宪法并没有直接说明自治区、自治州、自治县的“自治机关”是什么,直到1975年宪法第24条第一款才予以明确,即“自治区、自治州、自治县都是民族自治地方,它的自治机关是人民代表大会和革命委员会”。但1975年宪法并没有肯定自治区、自治州、自治县的自治机关有权制定自治条例和单行条例。1978年宪法第38条第一款进一步肯定了1975年宪法关于自治区、自治州、自治县的“自治机关”的规定,明确肯定“自治区、自治州、自治县的自治机关是人民代表大会和革命委员会”。与此同时,1978年宪法还恢复了1954年宪法关于自治区、自治州、自治县的自治机关有权制定自治条例和单行条例的规定,该宪法第39条第二款规定:“民族自治地方的自治机关可以依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例,报请全国人民代表大会常务委员会批准。”

相比较1954年宪法和1975年宪法而言,1978年宪法比较完整地表达了自治条例和单行条例的制定主体,建构了比较完整的自治条例和单行条例的立法制度。不过值得注意的是,从1954年宪法制定到现行宪法诞生,自治区的自治条例一直没有成功制定的范例。1955年到1966年间,广西、宁夏、西藏三个自治区曾经着手起草自治区的自治条例,但由于“左倾”思潮的影响,一直未能出台。1980年内蒙古自治区也开始制定自治条例,但也没有能够成熟出台。

(三)1982年宪法、民族区域自治法和立法法所规定的自治条例和单行条例立法制度

1982年现行宪法对自治区、自治州和自治县的“自治机关”的范围进一步加以明确,第112条规定:“民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。”对于自治条例和单行条例的制定权,1982年宪法并没有简单地赋予自治区、自治州和自治县的“自治机关”,而是只赋予了作为自治区、自治州和自治县的“自治机关”一部分的自治区、自治州和自治县的人民代表大会,自治区、自治州和自治县的人大常委会和人民政府并没有制定自治条例和单行条例的立法权。1982年宪法第116条规定:“民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。”

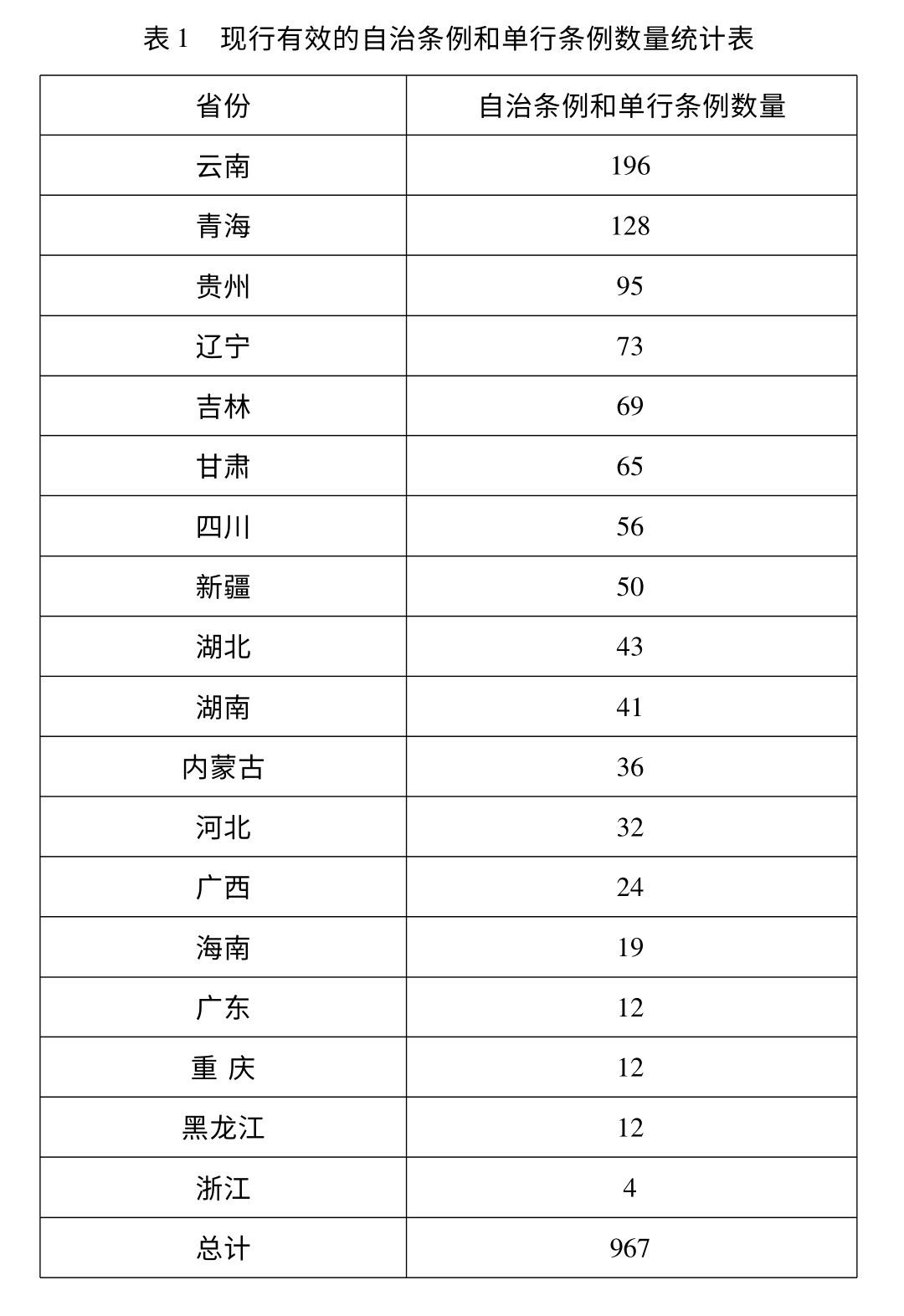

上述规定如果与1978年宪法关于自治条例和单行条例的规定相比较,至少有以下两个方面的明显差异:一是自治条例和单行条例的制定主体不是自治区、自治州、自治县的所有“自治机关”,只涉及自治区、自治州、自治县的人民代表大会;二是自治区、自治州、自治县的人民代表大会制定了自治条例和单行条例后,批准的程序发生了变化,1954年宪法和1978年宪法都笼统规定由全国人大常委会批准,1982年宪法作了两个层次的区分,自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。由此可见,自治条例和单行条例立法制度直到1982年宪法才真正得到健全和完善,在实践中更加具有操作性。根据1982年现行宪法的规定,截至2016年7月底,共制定自治条例和单行条例967件,见表1。

1984年诞生的《中华人民共和国民族区域自治法》第15条第三款规定:“民族自治地方的自治机关的组织和工作,根据宪法和法律,由民族自治地方的自治条例或者单行条例规定。”这里通过《民族区域自治法》明确地涉及了自治条例和单行条例的立法事项。2000年出台的《中华人民共和国立法法》进一步细化了自治条例和单行条例立法制度,第66条第二款规定:“自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点,对法律和行政法规的规定作出变通规定,但不得违背法律或者行政法规的基本原则,不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定作出变通规定。”第68条规定:地方性法规案、自治条例和单行条例案的提出、审议和表决程序,根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法,参照本法第二章第二节、第三节、第五节的规定,由本级人民代表大会规定。第69条又规定:省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。第70条还规定:地方性法规、自治区的自治条例和单行条例公布后,及时在本级人民代表大会常务委员会公报和在本行政区域范围内发行的报纸上刊登。在常务委员会公报上刊登的地方性法规、自治条例和单行条例文本为标准文本。第81条进一步明确:自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的,在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。

由上可见,2000年出台的《中华人民共和国立法法》对自治条例和单行条例的制定主体、制定程序以及立法事项作了较为全面的规定,成为自治条例和单行条例立法的基本依据。

二、自治条例和单行条例的法律效力

自治条例和单行条例的法律效力涉及自治条例和单行条例的生效法律程序,1954年宪法和1978年宪法都明确规定,自治条例和单行条例报全国人大常委会批准。既然要由全国人大常委会批准,那么,全国人大常委会的批准行为构成了自治条例和单行条例的法律效力基础,从法律位阶上来看,应当等同于全国人大常委会自身制定的法令的法律效力。1982年现行宪法把自治条例和单行条例的法律效力区分为两个层次:自治区的自治条例和单行条例由全国人大常委会批准,其法律效力应当等同于全国人大常委会制定的法律;自治州、自治县的自治条例和单行条例报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,其法律效力相当于省或者自治区人大常委会制定的地方性法规。对于自治条例和单行条例的上述特征,学术界有的专家认为可以分为“规范位阶”和“效力位阶”来把握,这种看法不无道理。

上述区分自治区的自治条例和单行条例与自治州、自治县的自治条例和单行条例的法律效力等级的规定精神在2000年《中华人民共和国立法法》所规定的立法监督制度中得到了明确。2000年《立法法》第88条规定:改变或者撤销法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的权限是:(一)全国人民代表大会有权改变或者撤销它的常务委员会制定的不适当的法律,有权撤销全国人民代表大会常务委员会批准的违背宪法和本法第六十六条第二款规定的自治条例和单行条例;(二)全国人民代表大会常务委员会有权撤销同宪法和法律相抵触的行政法规,有权撤销同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规,有权撤销省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准的违背宪法和本法第六十六条第二款规定的自治条例和单行条例。2000年《立法法》第88条上述规定第一次在法律上明确了自治区的自治条例和单行条例只有全国人大有权“撤销”,自治州、自治县的自治条例和单行条例由全国人大常委会“撤销”。

值得注意的是,2015年新修订的《中华人民共和国立法法》对自治州的人大赋予了制定地方性法规的立法权,该法第72条第五款规定:“自治州的人民代表大会及其常务委员会可以依照本条第二款规定行使设区的市制定地方性法规的职权。自治州开始制定地方性法规的具体步骤和时间,依照前款规定确定。”根据2015年新修订的《立法法》第97条第(五)项的规定:“省、自治区、直辖市的人民代表大会有权改变或者撤销它的常务委员会制定的和批准的不适当的地方性法规。”这就意味着自治县制定的自治条例和单行条例与自治州制定的自治条例和单行条例以及地方性法规在法律效力等级上是一样的,上述地方性法规、自治条例和单行条例因为需要省、自治区人大常委会批准才能生效,故在法律效力上都等同于省、自治区人大制定的地方性法规的法律效力,即便是自治州制定的地方性法规,也不得与自治县制定的自治条例和单行条例相抵触或不一致,因为两者的法律效力等级是相同的。自治条例和单行条例批准生效程序上的特殊性,导致了自治条例和单行条例的立法监督很难简单地套用“下位法服从上位法的原则”,必须要严格地按照自治条例和单行条例的法律效力等级加以区分。从实质性立法权的角度来看,自治区的人大常委会虽然不能制定本自治区的自治条例和单行条例,但可以批准本自治区内由自治州和自治县人大制定的自治条例和单行条例,故可以合理地推导出自治区的人大及其常委会都享有制定和出台自治条例和单行条例的立法权,只有自治州和自治县的人大常委会不能享有法律所规定的制定自治条例和单行条例的立法权,自治州和自治县的人大享有制定自治条例和单行条例的“半个”立法权。

三、自治条例和单行条例合宪性审查中存在的法理与制度问题

自治条例和单行条例需要接受合宪性审查,这是2000年《立法法》所确立的一项审查原则。2000年《立法法》第90条第一款明确规定:国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求,由常务委员会工作机构分送有关的专门委员会进行审查、提出意见。该条第二款又进一步规定:前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议,由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。上述规定明确将自治条例和单行条例作为应当受到违宪审查的对象之一,说明了2000年《立法法》非常重视自治条例和单行条例的合宪性问题。但从法理上来看,《立法法》关于自治条例和单行条例应当受违宪审查的规定在制度设计上存在着需要进一步加以甄别的事项。由于1982年宪法和2000年《立法法》都明确了自治条例和单行条例的两个层次的法律效力,因此,像1954年宪法和1978年宪法那样把自治条例和单行条例视为一个整体这样的制度设计是存在问题的。2000年《立法法》第90条所规定的应当由全国人大常委会进行合宪性审查的对象包括行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例四种形式。从法律形式的效力体系来看,行政法规、地方性法规的合宪性审查由全国人大常委会进行在法理上是没有问题的,属于上级立法机关对下级立法机关立法的监督,但由全国人大常委会对包含了由其自身批准的自治区的自治条例和单行条例进行合宪性审查,可能就会产生自己审查自己的行为合宪性问题。当然,对于自治州、自治县制定的自治条例和单行条例的合宪性由全国人大常委会进行审查是没有任何法理障碍的,因为自治州、自治县的自治条例和单行条例只需要省、自治区的人大常委会批准就可生效,而由全国人大常委会对经省、自治区的人大常委会批准的自治州、自治县的自治条例和单行条例进行违宪审查,完全符合上级立法机关监督下级立法机关立法的“下位法服从上位法原则”。当然,2000年《立法法》第88条所规定的“全国人民代表大会有权撤销全国人民代表大会常务委员会批准的违背宪法和本法第六十六条第二款规定的自治条例和单行条例”这样的违宪审查要求在实际生活中是无法程序化的,因为在全国人大会议期间,除了由全国人大会议主席团提请全国人大审查撤销全国人民代表大会常务委员会批准的违背宪法和本法第六十六条第二款规定的自治条例和单行条例这一程序性规定之外,其他程序是无法启动该条款的,而由全国人大会议主席团来启动这个审查程序在制度上的可能性近乎零。阙成平还在《论自治区自治条例的规范属性》一文中论证了五个自治区的自治条例长期无法出台的实体性原因,对于理解对自治区的自治条例在制度上无法进行有效的违宪审查很有启发意义。因此,2000年《立法法》第90条所规定的作为违宪审查对象的自治条例和单行条例在实践中应当仅仅指向自治州、自治县制定的自治条例和单行条例,由全国人大常委会根据《立法法》规定的违宪审查程序来宣布自己批准的自治区制定的自治条例和单行条例违反了宪法的规定,在违宪审查的实践中并不具有可操作性,与我国人民代表大会制度的本质要求也不相适应,不利于维护全国人大常委会作为违宪审查机构的法律权威。

正确地解释2000年《立法法》第90条把全国人大常委会批准的自治区的自治条例和单行条例纳入全国人大常委会违宪审查对象的范围的制度规定,只能从狭义上去理解该条款规定的含义,也就是说,只有在自治区制定的自治条例和单行条例尚未生效之前报请全国人大常委会批准生效时,全国人大常委会在审查自治区的自治条例和单行条例予以批准之前,可以对报请批准的自治区的自治条例和单行条例是否与宪法相一致或不相抵触进行合宪性审查,对于存在不一致的或相抵触的自治区的自治条例和单行条例草案可以予以改正或者是发回修改后重新审查后批准生效。因此,2000年《立法法》第90条所设计的对自治条例和单行条例的违宪审查制度,对于自治区的自治条例和单行条例而言,其审查性质只能属于生效前的合宪性审查,是立法过程中的合宪性审查,而不能是生效后的违宪审查,与对自治州、自治县的自治条例和单行条例的违宪审查有所区别。对于自治州、自治县的自治条例和单行条例的审查既包括在省、自治区批准后报请全国人大常委会备案中的审查,也包括由不同的主体根据《立法法》规定提请全国人大常委会进行的审查,不管是哪一种审查,在法理上都应当理解为是在自治州、自治县的自治条例和单行条例批准生效后的违宪审查,与对自治区的自治条例和单行条例批准生效前的合宪性审查的性质和任务是有很大区别的。这一点,是贯彻落实《立法法》关于全国人大常委会有权对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例进行违宪或违法审查的制度规定必须要在法理上着重加以区分的不同情形,否则,就会引起误解,阻碍对自治条例和单行条例的合宪性审查工作的顺利推进。

对自治条例和单行条例的合宪性审查对于维护宪法权威是非常重要的制度设计。2015年新修订的《立法法》第90条第一款明确规定:自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的,在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。由于自治条例和单行条例存在着变通上位法规定的情形,所以,仅仅对自治条例和单行条例提出“合法性审查”的要求是远远不够的,因为自治条例和单行条例本身就可以对法律进行变通,既然是变通,显然就会与法律相关规定不一致、相抵触,故在制度上要建立严格的自治条例和单行条例的合法性审查是比较困难的,而要保证自治条例和单行条例的正当性,必须引进合宪性审查的概念,使得变通法律、行政法规和地方性法规的自治条例和单行条例能够受到合宪性的有效控制,从而保证自治条例和单行条例作为中国特色社会主义法律体系中的独立的法律形式其所规定的立法事项能够遵循法制统一性,与宪法原则和规定相一致、不抵触,保证宪法实施、维护宪法权威。

值得注意的是,自治条例和单行条例必须与宪法相一致,是可以从立法宗旨上体现出来的。但在自治条例和单行条例的立法实践中,并不是所有的自治条例和单行条例都很好地关注了自身的“宪法依据”。有些注意到了,例如1995年3月29日大厂回族自治县第十一届人民代表大会第三次会议通过,1995年7月8日河北省第八届人民代表大会常务委员会第十五次会议批准的《大厂回族自治县教育条例》第1条规定:“为发展自治县教育事业,提高各族人民科学文化素质,巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系,促进经济发展和社会进步,根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》的规定,结合本县实际,制定本条例。”类似的把宪法作为自治条例或单行条例的立法依据还可以从2005年3月21日云南省玉龙纳西族自治县第十三届人民代表大会第三次会议通过,2005年5月27日云南省第十届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准的《玉龙纳西族自治县自治条例》中看到。该条例第1条立法宗旨明确规定:“根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》,结合玉龙纳西族自治县(以下简称自治县)政治、经济、文化的特点,制定本条例。”很显然,上述自治条例或单行条例关注到了自身的宪法依据问题。但更多的自治条例和单行条例完全缺少“根据宪法”的立法意识,从立法宗旨上就偏离了宪法的要求。例如,2002年3月6日孟村回族自治县第十二届人民代表大会第五次会议通过,2002年5月24日河北省第九届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准的《孟村回族自治县教育条例》第1条规定,“为发展教育事业,提高人民素质,促进社会主义物质文明和精神文明建设,根据有关法律、法规的规定,结合本县实际,制定本条例”。上述单行条例的立法依据是模糊的、抽象的,而一些单行条例的立法宗旨则明确地排斥了“宪法依据”,例如,2000年3月27日黔西南布依族苗族自治州第四届人民代表大会第五次会议通过,2000年7月22日贵州省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准的《黔西南布依族苗族自治州教育条例》第1条规定:“促进黔西南布依族苗族自治州(以下简称自治州)教育事业的发展,根据《中华人民共和国民族区域自治法》《中华人民共和国教育法》及有关法律法规,结合自治州实际,制定本条例。”上述单行条例的立法宗旨中缺少《中华人民共和国宪法》这项立法依据。同样的,1997年3月15日临夏回族自治州第十一届人民代表大会第一次会议通过,1997年7113月30日甘肃省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准的《临夏回族自治州教育条例》第1条规定:“为了发展临夏回族自治州(以下简称自治州)教育事业,提高各民族科学文化素质,促进自治州经济发展和社会进步,根据《中华人民共和国民族区域自治法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律,结合自治州实际,制定本条例。”1999年3月20日东乡族自治县第十四届人民代表大会第二次会议通过,1999年5月29日甘肃省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议批准的《东乡族自治县教育条例》第1条规定:“为了保障和发展东乡族自治县教育事业,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等有关法律、法规,结合自治县实际,制定本条例。”上述单行条例的立法宗旨都没有把宪法作为立法依据,这就引发了对上述单行条例进行“合宪性审查”缺少明确的法律依据问题,只能根据这些单行条例自身的制定依据,进行合法性审查。

对于上述没有在立法宗旨中明确宪法作为立法依据的自治条例和单行条例,要进行合宪性审查确实存在着法理上的障碍,也就是说,如果自治条例和单行条例明确自身没有根据宪法制定,而是根据法律制定,那么其正当性只存在一个合法性的问题。至于说合宪性,只能是间接的,只要这些自治条例和单行条例所依据的法律本身没有违反宪法的规定,那么,根据这些不违宪的法律制定的自治条例和单行条例当然也是合宪的。不过,把自治条例和单行条例与宪法依据隔离开来的立法方法实际上在法理上存在诸多问题。因为我国现行宪法第116条明确规定:“民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。”所以,不论是自治区的自治条例和单行条例,还是自治州、自治县的自治条例和单行条例,其产生都必须符合宪法上的程序和实体要求,以自治州、自治县的自治条例和单行条例来说,在自治州、自治县的人大制定之后,如果未报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准的不得生效,未报全国人民代表大会常务委员会备案的原则上也不符合宪法规定,必须要加以改正。

总的来说,由于自治区、自治州、自治县的自治条例和单行条例立法程序的复杂性导致了对自治区、自治州和自治县的自治条例和单行条例的合宪性审查相对于立法法所规定的对“行政法规”“地方性法规”的违宪审查而言,其审查程序要更复杂,加上自治条例和单行条例对法律、行政法规和地方性法规的变通性,对自治条例和单行条例的实质性审查也要更加严谨。特别是经过全国人大常委会批准的自治区制定的自治条例和单行条例,因为在法律效力上与全国人大常委会制定的法律的法律效力等同,所以,从同一立法机关制定法律的程序来看,只存在“后法优于前法”的立法原则,而不存在“后法变通前法”的立法约束,故自治条例和单行条例对法律、行政法规和地方性法规的变通性也需要分层次加以分析,区别情形加以对待。无论如何,在推进合宪性审查工作的过程中,应当把对自治条例和单行条例的合宪性审查作为一个相对独立的审查事项与对行政法规、地方性法规所进行的合宪性审查区别对待,才能达到最佳的审查效果。

作者:莫纪宏,中国社会科学院国际法研究所所长、研究员、博士生导师。

来源:《甘肃社会科学》2019年第2期,注释略。