字号:

字号:小

中

大

摘要:国际争端正在变得越来越复杂,最突出的特点就是国际裁判机构需要处理案件的“科技”含量越来越高。作为联合国主要司法机关的国际法院,在成立70多年以来的审理实践中极少运用《国际法院规约》与《国际法院规则》相关条款中获取专家证据的权力,以协助认定复杂事实。但是,此种“谨小慎微”且被动的证据处理方式,已经遇到了问题,这些问题正向国际法院敲响“警钟”。国际法院似乎已经意识到,缺乏相关的专业技术意见与专家证据,可能是其在处理技术证据方面面临的主要问题之一。法院在多年实践中遇到的困境表明,其未来应更积极主动地使用专家证据,同时应注意明确、合理地运用专家证据。

关键词:国际法院 专家证据 科技问题 程序 证据

国际性法庭或仲裁庭处理的争端案件,正变得越来越复杂。例如,从国际法院目前尚在处理的案件列表中可以发现,有大量的争议问题早已超越了传统的国家之间领土争端、使用武力争端等范围,出现了越来越多科学与技术事实密集型的争端,例如跨界环境损害、复杂海域划界、武装活动、网络安全、核试验等等。

这样一些科学技术密集型的案件,又由于科技信息在现实世界本身所具有的不确定性,对已经走过70多年的国际法院来说,构成了多重的挑战,且已向国际法院敲响了“警钟”。国际法院前院长罗尼·亚伯拉罕(Ronny Abraham)在向联合国大会第71届会议提交法院的年度报告时提及,国际法院必须继续考虑调整其工作方法(adapt its working methods),“将继续利用一切可行之法”,以迎接“案件数量与案件复杂度的增加”。“案件复杂度的增加”指向了一些不在法律人认识范围内的“专业知识”或“科技证据”;而“一切可行之法”也就包括了为理解这些在司法或仲裁程序中出现的“专业知识”,通常需要相关领域专家的协助。因而,这是一个国际性法庭或仲裁庭处理“专家证据”的话题。同时,国际法学界也注意到了这一趋势。例如,《国际争端解决杂志》2018年9月就“国际裁判过程中的专家”为专题出版了一期专刊,具有不同国际法理论与实践从业背景的专家学者就此问题提供了不同角度的观察与分析,反映了国际争端解决参与者与观察者关于专家证据问题存在的分歧与达成的共识。

在这样的背景下,回顾联合国主要司法机关的国际法院,在它成立70多年以来,在一些涉及科技问题事实认定的专业领域,法院的法官们是否“犯难”,为什么会出现这些难题,未来将如何解决,这是一个前沿、重要且有趣的话题。为此,本文分为三部分,首先回答国际法院在过去70多年中是否在科技事实认定中遇到过难题;如果有,这些问题对最终判决和当事国产生了何种潜在的影响;接着将会讨论未来的国际法院将如何解决此种难题。为清晰阐述,本文对与专家证据相关的概念及其关系先行界定。本文所称的“专业知识”或“科技证据”,并没有确切的定义,但都共同指向一个方向,即这些知识或证据对于事实认定非常重要,但却不在法官或仲裁员的知识范围内。正如国际法院在1985年“申请修改和解释1982年大陆架案判决案”(突尼斯诉利比亚)中所称,“专家意见的目的必须是协助法院对所提交的问题作出判断”。

一、法院的“难题”

国际法院也可能会“犯错”,已经有学者观察到了法院在涉及科学与技术事实密集型争端中的疏忽,并认为这是向法院敲响的“警钟”。国际法院曾经处理过多起海洋划界案件。对海洋边界线的描述是一个高度科技化和专业化的事情,这是国际法院比较容易产生疏漏的领域。虽然对边界线的描述与划定如此复杂与困难,但当事国在把案件提交给法院时,却往往要求法院“准确地描述与划分”边界。在1994年的“陆地和海洋边界案”(喀麦隆诉尼日利亚,赤道几内亚参加,以下简称喀尼案)中,国际法院遇到了一系列棘手的技术问题。这是此方面具有典型意义的案件。

(一)喀尼案中的技术问题

1994年3月29日,喀麦隆将其与尼日利亚的争端提交至国际法院解决,争端中的海洋边界问题是由巴卡西半岛的主权问题所引起的。喀麦隆和尼日利亚两国均位于非洲西海岸,它们的陆地边界从北方的乍得湖(Lake Chad)延伸至南方的巴卡西半岛(Bakassi Peninsula)。在北部,喀麦隆和尼日利亚的陆地边界经过乍得湖周围海拔约300米酷热、干旱的平原,然后穿越由各种江河溪流滋润着的群山、可耕种的高地和草原。此后,它逐级下降到大草原和森林地区,一直到达海洋。南部陆地边界终止于沿岸地区的巴卡西半岛。

在划定海洋边界时,首先,法院认为1971年4月4日喀麦隆与尼日利亚签订的《第二项雅温得宣言》(Yaoundé II Declaration)和所附的第3433号英国海图(British Admiralty Chart 3433),以及1975年6月1日签订的《马鲁阿宣言》(Maroua Declaration)是有效的。基于这两个条约,法院划定的海洋边界的如下:“从巴卡西角至金角的直线起,边界线为喀麦隆和尼日利亚两国元首于1971年4月4日在第3433号英国海图上所画的‘等距离线’上,并包括12个点,其精确的坐标值由1971年6月在拉各斯举行的两国联合委员会会议确定;从该中间线上的第12点起,边界线沿着1975年6月1日的《马鲁阿宣言》规定并经1975年6月12日和7月17日喀麦隆和尼日利亚两国元首换文纠正的G点路线走。”

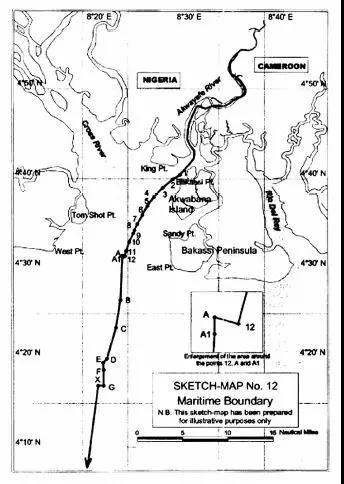

接着,法院还注意到,《马鲁阿宣言》中确定的G点并不在等距离线上,而是在等距离线的东面。法院认为海洋边界线应该“返回等距离线”。法院“仔细研究了各种图表”后,认为第3433号英国海图用于确定等距离线固定基点分别是西点和东点,这两点分别位于东经8°16′38″,北纬4°31′59″;以及东经8°30′14″和北纬4°30′06″,对应尼日利亚和喀麦隆在阿克瓦耶河(Akwayafe River)和十字河(Cross River)所包围形成的海湾中,各方低潮线(low-water line)的最南端。确定从G点起,划界线应在坐标为东经8°21′20”,北纬4°17′00”的一点,即X点。边界将在X点转向,沿着等距离线继续向南走,边界将沿着方位角为187°52′27”(an azimuth of 187°52′27”)的恒向线走。由于南部存在赤道几内亚,法院决定,边界不能延长得太远,故法院只是指出在X点南部边界线的大方向。具体请参见图1。

图1

判决至此,存在如下三个技术问题:

首先,第3433号海图是《第二项雅温得宣言》和《马鲁阿宣言》的附件,是当事双方作为证据所提交的。不幸的是,尽管第3433号海图的比例尺相对较大,但是第3433号海图没有表明其大地基准(a geodetic datum),因而存在不确定性。法院在判决中提到了这张图,却没有提及该图缺乏大地基准对划界问题可能带来的影响。这表明法院或许在当时并没有认真地审查该图,或者当时国际法院的法官们甚至没有意识到坐标与大地基准相联系的意义。缺乏大地基准,这意味着实际上不可能按照共同协商的地理坐标点,准确地在“实地”(on the ground)确定边界线的转折点。实际上,实际地物和相关某点(例如边界转折点)在坐标体系下和大地基准(WPS或者WGS84)下可能相差几百米。相对同一地理位置,采用不同的大地基准面,它们的经纬度坐标是有差异的。因此,法院的判决并没有解决《第二项雅温得宣言》和《马鲁阿宣言》所载坐标缺乏具体基准的不确定性,因而也就没有严格遵守《联合国海洋法公约》第16条第1款,第75条第1款和第84条第1款的相关规定。这些条款明确要求,“在适当情形下,可以用列出各点的地理坐标并注明大地基准点的表来代替这种外部界线或分界线”。

其次,这里存在的另一个问题是,第3433号海图的所讨论的基点(西点和东点)的坐标实际上也不对应于尼日利亚和喀麦隆低潮线上最南点。虽然西点低潮线的实际位置与第3433号海图所示线的实际位置非常接近,但有学者指出,由于这是一个受到不断侵蚀和变化的海岸,与划界时的情况相比,目前两国海岸线的情况在进一步复杂化。最近的卫星图像显示,东点附近的低潮线比第3433号海图所示线已经变低了约700米。因此,X点在两个指定基点之间并不等距,而X点(东经8 °21′20”,北纬4°17′00”)位于按此算法得出的真正等距点(东经8 °21′30”)西部约300米。第三,法院对于X点以后边界线精确地指定了方位角。根据相关学者观察,这个方位角的得出,不是从纸面或哪个证据就能简单得出的,而是需要计算出来的。而这样的计算必须要在有大地基准数据的公式上才能准确计算出来。但刚才已经指出,无论是《第二项雅温得宣言》和《马鲁阿宣言》,还是第3433号海图,都没有提供这种基准信息,那法院计算基础数据是从何而来?有学者认为,法院可能假定,与以前的协议相关的坐标,特别是G点的坐标,可能是采用了WGS 84大地基准。

(二)技术问题的可能影响

把有争议的X点可能错误地认定为“等距离点”,并不是法院缺乏证据的结果,而是法院理解技术知识的能力不足而导致的。重要的是,这并不是一个无足轻重的问题。如果X点在事实上并不是等距离点,海上划界的可能偏差(虽然只是几百米),却对两国海上石油许可证和生产基础设施产生了重大的实际影响。这一难题,被认为是法院出了“一系列技术错误”(a series of technical errors)。

尼日利亚、喀麦隆和赤道几内亚在几内亚湾都有石油特许权区块。由于法院2002年划定的海洋边界,有不少原本属于尼日利亚的石油许可区块现在就位于喀麦隆一侧。尤为尴尬的是阿达克斯石油公司(Addax Oil)获得勘探许可证的区块OPL98,如果坐标是基于当地经常采用的明纳大地基准(Minna标准)作出的,那么阿达克斯石油公司的生产平台就会位于划定的边界线喀麦隆侧大约160米;若坐标和方位角是基于WG84大地基准作出的,则边界线会往现在法院划的边界线东移75米;若以上述有300米误差的中点为准划定边界线,阿达克斯石油公司的设施将落在边界线尼日利亚一侧;若使用现代卫星图像显示的喀麦隆和尼日利亚低水位线实际位置定的中点,则边界线又将向东移700米,这样阿达克斯石油公司的生产平台就完全位于尼日利亚一侧了。

二、法院的“警钟”

显然,喀尼案已经牵涉到了复杂的科学与技术问题,但国际法院的处理并不令人满意。当然,国际法院的法官是国际法专家,不能期望法律专家能全面了解技术问题,但必须承认,如果在判决中存在此种性质的基本技术错误,仍然是令人惊讶的,其结果也是严重的。喀尼案在很大程度上反映了国际法院在司法程序中,对专家协助认定复杂科技事实的强烈需要。在一些海洋划界案中,如果存在影响划界的因素,而当事方由于各种原因并未在程序中提出,例如海岸线变动、海图准确性等问题时,如果法院能得到相关领域专家的帮助,综合考虑各种划界影响因素,或许就能更准确地描述边界,那么法院判决中的技术难题,即使不能完全避免,也可以尽量减少,不致于招致案件结束后的质疑与批评。遗憾的是,喀尼案的法院显然不愿意在程序中寻找专家协助,此种情况若延续,将会影响法院的声誉与权威。

另一方面,这种技术问题的出现其实还隐含了另一重要的程序问题。如上所述,如果没有“隐名”专家的存在,法院是难以对X点以后边界线如此精确地指定方位角的。这难免会引起当事国和国际社会的疑问:“法官们其实难以在缺乏某种技术援助的情况下得出这样的结论。对各方技术证据的评价本身几乎肯定需要法律以外的领域的专门知识。”那么在喀尼案中,是谁给予了法官们以帮助?这些“隐名”专家在程序中的角色又该如何定位?

当事国和国际法院均为边界划定与定纷止争投入了巨大努力和心血,未来如何避免再出现此类可能的科技“错误”应得到重点关注。科学技术密集型的案件持续出现,喀尼案中法院的难题与经验,均已经向国际法院敲响了警钟,也足以说明国际法院必须得重视专家证据。

三、法院的“未来”

当国家将其与另一国际法主体的争端提交给国际法院解决时,“初心”肯定是为了和平、有效地解决争端;当法院的程序结束时,当事国能获得一份确定、准确和最终的解决方案,而并不是在程序结束后,再次通过《国际法院规约》(以下简称《规约》)第61条,重新提起修改、解释判决的请求。

喀尼案的判决显然没有实现这一点。为什么会在判决中出现这样的难题?缺乏相关技术的专业意见或咨询,可能是国际法院在处理技术证据方面目前面临的主要失败。本文提出,法院的未来要更好地应对已经敲响的警钟,更好地在争端解决上体现专业化,必须重视以下三个相关方面或问题:

(一)使用专家证据很必要

专家证据的使用将是不可避免的。根据法院的《规约》和《国际法院规则》(以下简称《规则》)和相关实践,专家证据主要以四种不同的方式提交到国际法院:第一,作为当事方诉状或辩诉状的组成部分,以书面或口头的形式向国际法院提交。但以此种方式提交的专家证据一般是由当事方所聘请的专家,专家有可能是当事方诉讼团队的成员,因此,对待这类专家证据,法院的态度往往比较谨慎。第二,类似上述喀尼案中的“隐形”专家,即以非正式程序将专家证据提交到国际法院。可以说,这种专家的使用不符合公正程序所要求的公开与透明要求。第三,根据《规约》第30条第2款,由国际法院指定类似于专家的“评估者”(assessor),参与到程序中并给予专家意见。第四,根据《规约》第50条,由法院指定个人或机构进行调查或提供专家意见。第三和第四种方式是法院主动发挥权力,指定“评估者”、个人或机构,以获取专家证据。虽然这两种方式在《规约》和《规则》中有明确的规定,仍有学者指出,无论实在法有没有相关规定,这种权力都是法院所固有的。但是,在国际法院70多年来的司法实践中,倾向采用的是一种较为“被动”的认定事实方法,主要依靠由当事方向法院提供证据材料,较少主动发挥权力以获取专家证据。这样一种由当事方任意提供的证据来源方式,已经受到了学界和实践界较为广泛的批评。

至2019年1月1日,国际法院处理了176个案件,仅在3个案件中主动接受过专家的帮助。这三个案件分别是:“科孚海峡案”“缅因湾案”和“加勒比海和太平洋划界案”(哥斯达黎加诉尼加拉瓜)。需要指出的是,“缅因湾案”的专家是法院分庭根据当事方的要求和共同建议才出现在程序中的。除这三个案件以外,国际法院从未正式根据《规约》的相关条款,主动任命一名科学和技术专家参与到案件中,而这些案件不乏对当事国影响重大的领土争端或划界案。可见,法院虽然经常遇到不容易理解的复杂事实问题,但在绝大多数情况下,法院对使用专家证据的态度是消极的、拒绝的。

本文认为,基于上述喀尼案所带来的经验或教训,国际法院在未来的案件程序中,应更多地使用专家证据。法院一般不具备充分评估和衡量复杂科学证据的专业能力。在“乌拉圭河纸浆厂案”(阿根廷诉乌拉圭)中,哈苏奈(Awn Shawkat Al-Khasawneh)法官和西玛(Simma)法官在他们的联合反对意见中,措辞激烈地批评了大多数意见,认为法院继续以传统的方式认定事实,没有使用专家证据,错失了充分处理科学问题的一个机会,并称法院这样的一种处理方式,只会增加国际社会对法院作为一个司法机关,是不是能处理如此复杂科学问题的疑惑。争端的解决必不可少地需要通过专家对科学问题作出评估,法律程序需要与专门知识相互交织。他们甚至认为,法院应该做出的“最有说服力”的选择是根据第50条任命专家,在一个涉及如此高密度科学事实的案件中,法院为了作出合理且有说服力的决定必须要有来自专家的意见。这一观点早就体现在很多相关国际法学者的论著当中。例如证据法专家里德尔和普兰特(Anna Riddell & Brendan Plant)就指出:“涉及科学或技术问题的案件,特别需要专家的指导。科技领域不断出现的新发展和新研究,意味着问题的复杂性不断扩大和增长……。”

(二)不使用“隐名”专家和“隐名”专家证据

国际法院在未来的案件应对中,使用专家已成必须,但这里需要注意的是,国际法院应该为专家及其意见的使用发展出一些更为明确的规则、方式与程序,才能既避免在喀尼案中所出现的缺乏专家导致可能错误的情况,也能避免当事国与国际社会对法院在程序中使用了不为当事方所知的“隐名”专家的质疑。

使用“隐名”专家与“隐名”专家证据略有不同。喀尼案中的情况属于可能使用了“隐名”专家,即没法在公开文件中得知法院是否有聘请或指定专家以协助查清复杂事实;而“隐名”专家证据所指范围更广,既包括“隐名”专家的使用,也指法院通过《规约》第30条和第50条任命了评估者或专家,但从公开文件中无法得知这些评估者或专家在哪些方面,在何种程度上协助了法院。使用“隐名”专家或“隐名”专家证据对整个程序和最终判决带来的负面影响是相当严重的,这需要引起高度的重视和恰当的处理。

如喀尼案类似的使用“隐名”专家或“隐名”专家证据的情况并不少见,甚至得到过国际法院的承认。国际法院书记官处曾经提及“地图专家通过法院书记官处,以短期顾问的方式参与到工作中,他们不提供正式的专家报告。这些专家的任务是协助法院、某些法官和书记官处研究当事方所提供的某些地图等资料,也协助制作一些地图或文件。”虽然法院并没有指出到底在什么案件中使用了这些专家或专家证据,但当事方与国际社会早就有细致的观察。例如,里德尔和普兰特在其著作中就提到“尼加拉瓜和洪都拉斯在加勒比海的领土和海洋边界争端案”(尼加拉瓜诉洪都拉斯)的例子。在该案中,法院最后决定用等分线为两国划定一条单一海洋边界线。有关地区海岸地貌非常复杂,法院要构建等分线,离不开专家的帮助。但从法院的判决书中,看不出法院得到了专家的协助;而事实上,有评论者已指出,这一案件中法院确实雇用了两名专家来协助他们的审议和判决的准备。

不使用“隐名”专家证据,还有一个需要注意的问题。“隐名”专家证据除了可由“隐名专家”提供给法院以外,其实也包括上述提及的以第三种方式提交给国际法院的那些科技证据和科技知识,即国际法院根据《规约》第30条第2款所指明的“评估者”。实践中,国际法院在历史上从来就没有使用过或被请求使用过“评估者”。由于在实践中尚未有明确的例子,学者们指出,“并不清楚,他们(指评估者)与法院指定的专家所扮演的角色有何不同”。当然,从《规则》来看,最显著的不同就是这些评估者可以列席听审,参加法院的“审议”,甚至可能参与“起草”或“指导”判决书。

至于法院为什么从未指定类似专家的“评估者”,特雷斯(Treves)曾经在评论《联合国海洋法公约》第289条这一类似条款时,提出过他的观点。他认为原因在于依据第289条出现的专家,由于会与法官或仲裁员一同列席,会让法官或仲裁员感到“不舒服”。而鲍威林(Joost Pauwelyn)也提及法官或仲裁员们确实会有这种“法庭中的法庭”(the tribunal within the tribunal)的顾虑。

本文认为,在现实中应该确实存在上述两位学者所称的顾虑与考量。但是,本文并不认为国际法院在未来仍需继续以此传统保守的角度看待“评估者”。正如1989年《〈联合国海洋法公约〉评注》中所指出“这样一些评估者,在程序中与法庭或仲裁庭一同列席,协助他们作出判决;确保法庭或仲裁庭的决定不包含技术问题,并使争议事项符合最新的科技知识。”因此,法院应更积极地使用任命“评估者”或指定专家的权力,这是法院一项甚至不需要必须取得案件当事方明确同意就可以启动的查明事实的权力。至于《规约》中第30条第2款中“评估者”的角色、职能与定位,应留待在法院行使这种权力后的相关实践中探索解决。作为一个在国际法院程序中独特的角色,在未来应该得到进一步发展,但无论法院在未来如何发展与考虑,由于这个概念与专家证据的紧密关联,必须以一种更为透明和公开的方式得以发展。也就是说,《规约》第30条第2款应该得到运用,但类似“评估者”的专家意见应该得到公开,以公开、透明的方式为当事方,为庭外所知。这也是不使用“隐名”专家和“隐名”专家证据背后的应有之义,是法院判决能得到广泛承认与接受的程序保障之一。

(三)详细、客观、互动充分的专家意见应有较高证明力

本文认为,这样一些集科学性、技术性和学术性于一体的科学事实的认定,由于科学的特点以及社会发展的一些局限性,本身就有不完善之处,国际法院的判例也已经表明,对于同一个科学问题,由当事方专家所提供给法院的专家证据各有不同见解,互不相让是很常见的;特别到了法院或法庭面前,当事国的律师团及其聘请的专家一般只陈述对己方有利的部分,如果没有法院自己指定的专家加以协助,法院的法官作为非专业人士,是难以准确判断结论的正确性的。这是法院不得不承认的局面。

同时,通过《规约》第30条第2款和《规约》第50条所引入的专家证据在实践中具有何种证明力或证明价值,目前在法院的相关规则中没有任何的规定。在“科孚海峡案”中,法院的这个论述特别经典:“法院会重视那些(由法院所指定的)且经过实地考察得出的专家意见,因为他们的信息是以一种准确和中立的方式提供给法院的。”除此以外,由于法院在此方面的实践特别少,至今尚未有机会详细阐述其将如何对待这种专家证据。但是,“科孚海峡案”经历了长时间的考验、经久不衰的讨论和学者们持续的引证,甚至被称之为“《规约》第50条的优秀案例”以及“基于毫无争议的事实”所作出的判决。这均能表明,法院对待中立、详细、客观和经过质询与提问的专家意见的态度是非常认真的,这种专家证据能得到法院的充分考虑。

国际仲裁实践中另一个成功的例子也很好地阐明何种专家证据能获得相对较高的证明力。2004年2月24日,圭亚那和苏里南就双方之间海洋边界的争端提交《联合国海洋法公约》附件七仲裁解决。根据相关仲裁规则,仲裁庭在得到当事各方的意见后,通知当事方,任命一名或多名专家以书面形式就仲裁庭确定的具体问题向其报告,由法庭确定的专家职权范围文本同时送交当事方。2006年11月27日,仲裁庭与各方协商后,颁布了第6号程序令,委托格雷先生(Mr. Gray)担任协助法庭的专家,就需要澄清的技术和科学细节提交专家意见,格雷先生参加了庭审。2006年12月20日,当事方开庭审议的最后一天,格雷先生要求双方提供进一步的资料;由于双方资料存在不一致的地方,仲裁庭颁布第7号程序令,命令格雷先生到圭亚那进行现场考察,以解决矛盾信息中的争议问题。2007年5月31日,格雷先生、书记官长和当事国双方代表一同在圭亚那进行了现场考察。2007年7月4日,格雷先生的专家报告交由双方当事国提供评论和意见,7月30日,格雷先生再次提交了一份反映苏里南建议的专家报告。仲裁庭于9月17日发布裁决,并将格雷先生的专家报告作为附件附在了裁决后。

在这个案子中,程序推进中的各个时间点和命令,都很好地反映了一份具有高证明力的专家报告是如何产生的。这离不开专家与当事国、法庭之间充分的交流与互动。程序显示,专家在口头庭审之前被任命,完整地参加庭审。参加庭审对于专家充分了解双方的观点、仲裁庭的关切非常有帮助。经过近半年的准备,专家进行了实地考察,并认真听取双方的意见,接受了仲裁庭和当事方的意见与问题,再经过两个月的认真准备才作出仅有12页的专家报告。报告当中包含了大量实地收集的一手数据,并对这些数据进行了专业的分析。因此,仲裁庭最后所作的裁决中才对复杂的科技问题有了良好的理解,并基于专家的帮助和对数据的分析,科学合理地解决了争议。

这个案件与国际法院在喀尼案面临的情况是类似的,但国际社会的评价却截然不同,这也可能是仲裁庭在科技知识问题上恰当地求助了专家,并以合适、公开与透明的程序利用了专家意见的结果。但依然需要强调的是,尽管法院或法庭可以多种方式利用专家证据,但是所有专家都不应该、不能代替法庭或仲裁庭做出最后的事实认定决定,国际法院早在“乌拉圭河纸浆厂案”(阿根廷诉乌拉圭)对这一点就有正确的认识:“提交给法院的证据资料数量多且复杂,在仔细考虑双方所提交的所有证据材料后,法院有责任确定哪些事实是必须相关的、并自行评估其证明力和证据价值,得出结论。”

四、结语

早在2001年,国际法院前院长罗莎琳·希金斯(Rosalyn Higgins),就已经认识到现今国际层面上司法机构的增多,以及争端的专业化给国际法院带来了挑战。但她认为,法院依然是联合国的主要司法机构,依然是唯一能处理国际法所有领域争端的司法机构,法院也有充分的条件和能力来处理这些问题。因此,法院重要的任务是确保尽可能有效地对国家和国际组织的要求作出适当地回应。

现在,作为联合国主要司法机构的国际法院,至今已经成立70余年。在70周年的庆祝活动中,时任联合秘书长潘基文肯定国际法院在70年历程中为和平解决国际争端做出了积极努力和重要贡献,并特别强调国际法院帮助国家通过和平手段解决争端,为促进国际社会的法治发挥了中心作用。未来,国际法院依然并将继续扮演核心的角色。罗尼·亚伯拉罕在致词时就表示,在过去的20年,处理了许多不同以往的法律问题,有时还涉及到了复杂的科学论证。

既然作为国家的当事方已经提出了这样的问题,法院也已经在实践中不止一次地犯难。而每一次引起巨大争议的判决,都可能成为松动国际法治正义基石的撬杠。这已给法院敲响了“警钟”。因此,未来的法院需要“比以往任何时候都要积极”,需要更积极地运用其在《规约》《规则》中的权力,积极使用专家证据;同时,在使用专家证据的程序设计与推进中,必须避免使用“隐名”专家与“隐名”专家证据;实践表明,只有那些公开、透明、中立、客观、详细与经过质询的专家证据,才是经得起考验的,国际法院才可以赋予较高证明价值,并赖以作出事实认定与法律适用的。法院与专家证据之间的关系是复杂的,平衡地看,合法、合理、恰当地利用专家证据,法院方能为国际社会定纷止争,同时推动国际法治的实现。

作者:何田田,中国社会科学院国际法研究所助理研究员,法学博士。

来源:《国际法研究》2019年第2期。