字号:

字号:小

中

大

摘 要:认识认罪认罚案件和其他案件庭审定罪正当性来源之间的区别与联系,是完善认罪认罚制度的基础和前提。无罪推定和排除合理怀疑是非简化普通庭审程序定罪的正当性来源,强调控方承担证明责任、严格的证据规则、律师有效辩护帮助、控辩对抗等。认罪认罚案件庭审定罪的正当性来源是被告人认罪的自愿性。认罪认罚案件庭审定罪不需要达到排除合理怀疑。自愿性获得保障的认罪认罚案件庭审定罪无损于公正,损害自愿性的庭审定罪造成认罪认罚案件司法不公。对自愿性的保障与救济是完善认罪认罚从宽制度的真问题,但自愿性不能脱离无罪推定和排除合理怀疑独立存在,无罪推定和排除合理怀疑是自愿性的基础与保障。在证据要求方面,进行认罪认罚的前提条件是案件应符合起诉证明标准,事实基础与起诉证据条件有一定联系。

关 键 词: 无罪推定 排除合理怀疑 认罪认罚自愿性 起诉证明标准 事实基础

[Abstract] To distinguishthe difference and connection of legitimacy of conviction between guilty pleacases and other cases is the prerequisite and basis for the designing of theguilty plea system. The principle of presumption of innocence and proof beyond areasonable doubt (BRD) are the source of legitimacy for conviction in generalnon-simplified trial proceedings. Presumption of innocence and BRD require theprosecution assuming the burden of proof, emphasize the evidence rules, theeffective assistance of counsel and an adversarial procedure. The defendant inguilty plea cases waiver the right to presumption of innocence and BRD, whichare no longer the source of legitimacy of conviction in guilty plea cases. Thelegitimacy of conviction in guilty plea cases lies in voluntariness. Voluntaryguilty pleas will not prejudice justice. Damages to the voluntariness are thesource of injustice. The protection and redress to the violation ofvoluntariness are the real challenge of the guilty plea system.There is novoluntariness without presumption of innocence and BRD, which are the basis andsafeguard of voluntariness. The prerequisite for the guilty plea is to meet theproof of prosecution. The factual basis is connected to proof of prosecution.

[Key Words] Presumption ofInnocence;Proof Beyond A Reasonable Doubt;Guilty Plea;Legitimacy ofConviction;Voluntariness;Proof of Prosecution;Factual Basis

2014年11月党的十八届四中全会决议中提出完善认罪认罚从宽制度后,认罪认罚从宽制度成为刑事诉讼法学界的热点话题。尤其是2016年以来改革迅速推进,7月中央深改组审议通过了《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》,为了贯彻中央的改革要求,9月第十二届全国人大常委会第二十二次会议通过最高人民法院、最高人民检察院提交审议的《关于授权在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定(草案)》,11月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》(以下简称《试点办法》),在全国十八个城市试行。学界针对实务界密切关注的“适用条件、从宽幅度、办理程序、证据标准、律师参与”等问题开展了大量研究。这些研究经常提到作为前提和基础的公正与效率,但对何以公正缺乏深入分析,对更为基础的正当性未予深入关注。笔者认为正当性是认罪认罚制度及其定罪结果被决策者、利益攸关者和社会公众接受的理由和前提,是研究认罪认罚所涉及问题的起点和基础。本文通过比较,厘清普通程序庭审定罪与认罪案件庭审定罪正当性来源的区别与联系,探讨认罪认罚从宽制度的正当性来源和认罪认罚案件中司法公正的底线。

本文分为三个部分,第一部分提出普通程序庭审定罪的正当性来源于无罪推定和排除合理怀疑,分析二者对英美陪审团审判和我国普通庭审程序的塑造和要求;第二部分提出认罪认罚案件庭审定罪的正当性应为自愿性,并解读认罪认罚对无罪推定、排除合理怀疑、普通庭审程序的依存关系;第三部分将研究的触角延伸到审前的起诉程序,探讨近年来英美起诉证据条件、证明标准,研究起诉证据条件与美国辩诉交易事实基础之间的关联,并分析我国起诉证明标准及其与认罪认罚制度的适应性。

国家给个人定罪需要正当性、正当理由,尤其是对于那些不认罪的人。无罪推定和排除合理怀疑是非简化审判程序如陪审团审判或者我国普通程序庭审定罪的正当性来源。对此,可通过对英美法系国家和我国的比较来分析。

(一)英美排除合理怀疑的本质是贯彻无罪推定并为庭审定罪提供正当性

无罪推定和排除合理怀疑是被告人的基本权利,与其生命、自由、财产等极为重要的个人利益有直接利害关系。二者紧密联系,同为庭审定罪提供正当性。

1.无罪推定是刑事法基础原则和被告人基本权利

无罪推定的基本含义是,每个受到刑事指控的人都是无辜的,直到证明其有罪,[1]证明的要求是排除合理怀疑。布莱克法律词典指出“无罪推定要求控方证明被告人有罪到排除合理怀疑。这意味着,如果陪审团在审查所有证据后,仍然不能确信被告人有罪、心存疑虑时,就必须判他无罪。”[2]新版布莱克法律词典认为无罪推定是“一项基本原则,除非控方证明个人有罪到排除合理怀疑,不得判处其有罪,被指控人不承担证明无辜的任何责任。”[3]新版词典不再解释排除合理怀疑,体现了对无罪推定下排除合理怀疑的新认识。

无罪推定是刑事诉讼的基础原则,也是被告人的基本权利。美国联邦最高法院认为,“作为基石性‘公理、基本原理’的无罪推定原则,其实施是刑事法管理的基础。”[4]无罪推定作为美国刑事法基础原则贯穿庭审始终。例如,联邦法院不得拒绝就无罪推定向陪审团进行说明,[5]又如无罪推定可以作为陪审员选任程序中的发问问题,陪审员候选人如果不愿接受无罪推定,构成控辩双方要求其回避的理由,[6]如果法官拒绝提问候选人是否认可无罪推定,将会导致判决被推翻。[7]

2.排除合理怀疑是对无罪推定的贯彻

排除合理怀疑是无罪推定定义中的一部分,不存在脱离于无罪推定的排除合理怀疑。美国联邦最高法院认为“排除合理怀疑标准在美国刑事诉讼体制中的作用至关重要,它是减少基于事实错误定罪风险的主要机制。该标准规定了无罪推定的具体化。”[8]排除合理怀疑标准代表了“我们社会的一种基本价值观,枉判一个无辜者比放纵一个有罪的人糟得多。”[9]

美国法院对于向陪审团说明排除合理怀疑,使用过至少六种说法,如有理由的怀疑、实质的真实的怀疑、明确有力说得清楚的怀疑、确信无疑等[10]已被联邦最高法院批评过或不赞同的说法,还使用过“证实到愿意(proof-willing)”和“怀疑致犹豫(doubt-hesitate)”两种说法。“证实到愿意”重点在于帮助陪审员理解指控证据何时足够定罪,而“怀疑致犹豫”则侧重引导陪审员了解当对证据产生何种怀疑时应出罪。[11]联邦最高法院认为,应当使用“犹豫”的说法,而不应使用“愿意行动”的说法。[12]

3.无罪推定和排除合理怀疑要求控方承担证明责任、严格的证据规则、有效的律师辩护、充分的控辩对抗等

首先,无罪推定和排除合理怀疑必然要求控方承担证明责任和严格的证据规则。无罪推定和排除合理怀疑都要求控方承担证明责任,除非且直到控方证明到排除合理怀疑的程度,否则不得判被告人有罪。对此,联邦最高法院认为检察官的责任是证明指控犯罪的每个要素事实到排除合理怀疑的程度,[13]指出“证明有罪到排除合理怀疑是控方的义务。就正当程序的历史和程序的内容而言,这一理念是正当程序的要求和保障,是我们法律的基本要素,是自由社会的荣耀之一。”[14]“任何对陪审团的说明,如果减轻了控方承担的必要证明责任,都明显与源于宪法的无罪推定不一致。”[15]

无罪推定和排除合理怀疑要求严格的证据规则。为了避免误导陪审团和保护被告人权利,英美法国家建立了复杂的证据规则体系,其核心是以一系列排除规则为内容的可采性规则,如传闻规则排除法庭之外的陈述内容;又如最佳证据规则要求书证、录音、照片等应是原件,以避免记忆失误或者转录出错;再如非法证据排除等等。美国联邦最高法院指出,“刑事案件中的犯罪必须以证据证明到排除合理怀疑,该证据须符合证据规则。证据规则与证明标准相一致,形成于长期的普通法传统经验并某种程度上体现在宪法里。这些规则是我们体制在历史上的基础性权利,用以保护个人不因可疑的、不公正的定罪而失去生命、自由和财产。”[16]

其次,律师辩护下的控辩对抗是无罪推定和排除合理怀疑的必然要求。获得律师有效辩护帮助是无罪推定和排除合理怀疑的要求。无罪推定作为基本权利,也是正当程序的权利,被告人享有的公正审判权,是无罪推定之下的二级权利,其典型特征之一就是得到辩护律师的有效帮助、与控方对抗的权利。

如在美国,律师辩护包含以下几方面内容。一是辩护律师是法庭人员,审理刑事案件的法庭应被视为由辩护律师、控方律师、法官、陪审团和其他法庭人员组成的实体。辩护律师作为法庭官员,对其委托人、司法机关所负有的主要职责,是担任委托人的顾问和支持者;确保其委托人的宪法和其他合法权益得到保护;诚信地提供有效的、高质量的法律服务。[17]二是政府有义务为贫穷的刑事被告人提供称职辩护律师的服务,并为其提供充足的资金等。[18]三是律师要在法庭上提出陪审员回避、交叉质证、询问证人、进行辩论等,尽力发现并指出合理怀疑。如果没有有效的律师辩护,就没有充分的控辩对抗,也就无法保障无罪推定和排除合理怀疑的证明标准。

因此,刑事证明是无罪推定和排除合理怀疑两个原则之下的证明,是有明确价值取向的证明。陪审团基于控方当庭提出的可采证据和辩方意见对案件事实逐步建立认识。只有通过这种公正严谨的程序所产生的判决才被视为能够达到排除合理怀疑,才能贯彻无罪推定。

4.两种做法或研究可能违反无罪推定、误导排除合理怀疑

需要特别说明的是,在理论和实践中,有两种针对排除合理怀疑的做法或者研究,既可能会违反无罪推定,又可能会误导对证明标准的理解和适用。一种是对排除合理怀疑加以进一步解释或者下定义。美国联邦最高法院曾指出,不向陪审团进一步解释排除合理怀疑也是合宪的,即使说不清楚是基于什么原因而怀疑,合理怀疑也可以存在。[19]因此,一方面,既然合理怀疑可以是说不清理由的怀疑,那么对于合理怀疑的任何解释都可能会增加陪审团的混乱和疑惑;另一方面,无罪推定的内容既已包含了排除合理怀疑,那么法庭无需向陪审团进一步解读排除合理怀疑。如前所述,新版布莱克法律词典在无罪推定的定义中也不再解释合理怀疑。

另外一种是对排除合理怀疑进行量化分析。[20]量化研究只是研究者作为观察者的描述,既不能反映诉讼的真实情况,又受到观察行为本身的影响而失去准头。真实情况是,随着诉讼的推进,当控方把所有可采证据展示给陪审员,控辩双方对质证、辩论中是否存在合理怀疑进行交锋后,陪审员有两种决策可能:其一,陪审员坚定地认为被告人有罪,毫不犹豫地愿意给被告人定罪。其二,陪审员不能坚定地相信被告人有罪,心存疑虑,就必须判其无罪。

在无罪推定之下,合理怀疑是“有或者没有”,而不是有多少的问题。如果把排除合理怀疑量化,就意味着陪审员对“被告人有罪”达到八九不离十的把握就可以判其有罪,即使对“被告人有罪”心存一成两成的怀疑仍可以给被告人定罪,这显然是对无罪推定原则的违反,所以是错误的。实践中佛蒙特州要求法官向陪审团说明,陪审团只要有一个合理怀疑,就必须判无罪,即使陪审团认为指控的犯罪可能是真的。[21]

5.无罪推定和排除合理怀疑之下的定罪率:以英格兰和威尔士为例

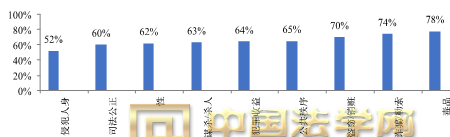

无罪推定和排除合理怀疑的严格要求决定了在陪审团审判之下,定罪率不会高。2010年,英国司法部公布了一项关于陪审团审判的实证研究[22],其中包括了2006-2007年之间的近6.7万个陪审团审判案件,其区分犯罪类型的定罪率如图所示。

这种相对较低的定罪率是共存于英美陪审制贯彻无罪推定、推行控方证明责任、实行排除合理怀疑证明标准、保障律师辩护权、控辩对抗的结果。低定罪率之下陪审制的权威和公正一直以来都获得公认,一是表明了对可采性证据规则的严格执行、对诉讼程序的遵守、律师辩护、控辩对抗强度决定了定罪的难度和诉讼结果;二是表明了对陪审团定罪权的绝对尊重;三是表明定罪率的高低并不是陪审团审判公正与权威的基础,陪审团审判对无罪推定和排除合理怀疑的贯彻才是其定罪正当性的来源,是其公正与权威的基础。

总体而言,排除合理怀疑的证明标准是贯彻无罪推定所必不可少的,因为它“让事实审理者铭记有必要对争议事实达到确信的主观状态”。[23]理解和适用排除合理怀疑,应将其与无罪推定原则在刑事法体系中的基础地位相联系,二者是审判阶段认定被告人有罪还是无辜的基础性原则。只有在证据规则、法定程序中充分贯彻无罪推定和排除合理怀疑,定罪才具有正当性,才能避免无辜者被定罪。

(二)我国现行法及司法体制改革下的无罪推定和排除合理怀疑

我国刑事诉讼法规定了无罪推定和排除合理怀疑相关内容,为普通程序庭审定罪的正当性提供基础。党的十八大以来,习近平总书记主持中央深改组审议通过了关于司法体制改革的多个文件,涉及司法体制改革的数百项具体任务,其中对于完善刑事程序也提出了更高的要求,以进一步贯彻无罪推定和排除合理怀疑。

1.现行法中的无罪推定和排除合理怀疑及其理解

关于我国现行法中的无罪推定,我国《刑事诉讼法》体现和贯彻无罪推定的规定见于第12条、第49条、第53条、第195条第3款。这四条规定结合起来,对无罪推定较为完整地表述为:未经人民法院依法判决对任何人都不得确定有罪;被告人有罪的举证责任由控方即人民检察院或自诉人承担;证据确实、充分,也即定罪量刑的事实都有证据证明,据以定案的证据均经法定程序查证属实,综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑,可以认定被告人有罪和处以刑罚;证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

对此,有学者认为我国刑事诉讼法没有无罪推定的明确表述,但其精神在逐步展现和加强,仍未真正到位。[24]有学者认为我国现行刑事诉讼法中确立了无罪推定原则,但表述上与西方有区别,相关制度有待进一步完善。[25]

我国现行法中的排除合理怀疑,是对有罪事实的确信,是对被告人定罪的正当化理由,规定于《刑事诉讼法》第53条:“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。”

笔者认为,对我国《刑事诉讼法》中关于无罪推定和排除合理怀疑的规定应综合考虑,并加以同样重视。普通程序庭审对控辩对抗的保障符合排除合理怀疑的定罪证明要求。这蕴含了辩方的权利,使辩方在证据查证程序中行使权利、提出合理怀疑。

普通庭审程序主要规定于《刑事诉讼法》第178条至203条,是刑事审判的基础程序,也是对被告人享有的审判权利、辩护权利保障最完善的程序,包含了庭前会议、法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述、合议庭评议等环节。其中法庭调查环节包括了关于证据的出示、证人等出庭、质证、查证、证据排除等内容。首先,控方用于定罪的证据必须出示,辩方可提出证据排除的主张,可针对犯罪构成要件事实是否均有证据证明等提出合理怀疑。其次,控方出示证据、证人出庭后,辩方可通过质证、辩论提出合理怀疑并论证,控方对此进行反驳。再次,审判组织在控辩对抗中通过有合法性和关联性的证据来认识案件事实、判断有无合理怀疑,对其认为排除合理怀疑的案件作出有罪判决,对于认为不能排除合理怀疑的案件,要贯彻无罪推定原则,实行疑罪从无。当然现有律师辩护仍显不足,但司法改革对加强律师辩护已提出了要求。

法官在适用普通程序审理案件时应以无罪推定为原则,排除合理怀疑是对法官秉持无罪推定的原则下作出有罪判决的心理状态的描述,需要控辩对抗、证据规则、法定程序等来自普通程序的充分保障,在控方提出指控和证据后,辩方在质证、辩论中针对控方的指控和证据提出合理怀疑,再由控方反驳辩方提出的合理怀疑,才有可能使法官看到所有证据、听到控辩双方的意见,作出有无合理怀疑的判断。就此而言,排除合理怀疑也是动态的被告人权利行使和实现过程,检察官负有出示可采证据的义务,辩护律师有义务帮助被告人质证、辩论,法官则有义务在认为有合理怀疑时作出无罪判决。

2.司法改革对落实无罪推定和排除合理怀疑提出进一步要求

2012年以来的司法改革文件继续落实无罪推定和排除合理怀疑,如2015年9月两高三部发布的《关于依法保障律师执业权利的规定》、2016年10月发布的《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》、2017年6月发布的《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》等,除了重申刑事诉讼法第12条和人民检察院的举证责任外,还提出了进一步的要求,主要体现在以下方面。

首先,指出“人民法院作出有罪判决,对于证明犯罪构成要件的事实,应当综合全案证据排除合理怀疑”。这一规定进一步指出排除合理怀疑作为定罪标准的地位。

其次,强调证据裁判和证据规则,主要有:要求对物证、书证等实物证据,一般应当提取原物、原件;要求贯彻非法证据排除规定,防止刑讯逼供,不得强迫任何人证实自己有罪;要求健全庭前证据展示,确保诉讼证据出示在法庭;依法保障控辩双方的质证权利,为此要求完善对证人、鉴定人的法庭质证规则,落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度,提高出庭作证率等。

再次,保障犯罪嫌疑人、被告人获得辩护的权利,人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关有义务保证犯罪嫌疑人、被告人获得辩护,完善通知辩护机制,依法保障辩护人会见、阅卷、收集证据和发问、质证、辩论辩护等权利,完善便利辩护人参与诉讼的工作机制,扩大法律援助范围。

上述刑事司法改革的内容对保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权提出了更高的要求,并要求完善证据规则,这些要求有利于加强控辩双方的质证、辩论,这是落实无罪推定和排除合理怀疑的重要条件。认罪认罚制度是刑事诉讼法的有机组成部分,其制度设计理念理应与上述中央精神和改革要求保持一致,不得违反刑事诉讼法的基本原则,不得与上文提及的法律法规相冲突。

普通程序庭审中的证据出示、质证、辩论等控辩对抗要素蕴含了被告人的辩护权等程序权利,承载了证据规则,是无罪推定的必然要求,是排除合理怀疑的必要条件。然而,认罪认罚案件庭审与普通程序庭审不同,被告人自愿认罪,在庭审中放弃无罪推定,使得认罪认罚案件的庭审定罪不再适用无罪推定,这是庭审程序简化的前提。

(一)自愿性内涵是被告人当庭自愿认罪弃权并使庭审简化

控辩双方就定罪量刑达成一致后,被告人在法庭上自愿认罪,放弃了无罪推定、排除合理怀疑和普通程序庭审中的其他权利。在充分保障被告人自愿性的基础上,对无罪推定和排除合理怀疑在认罪认罚案件庭审定罪时显然不需要再予以考虑,并使程序简化。

1.应保障被告人当庭认罪之前的程序权利不被剥夺

在认罪认罚案件中,无罪推定及其程序保障应自始贯穿刑事诉讼,直至被告人在法庭上当庭自愿认罪。笔者认为“当庭认罪”是被告人的认罪、弃权行为生效的时间点,其在侦查阶段、审查起诉阶段、审判中当庭认罪之前仍然完整享有无罪推定、律师辩护等各种程序权利。而且被告人在侦查阶段、审查起诉阶段、法庭审判中当庭认罪之前向侦查机关和检察机关等所做的认罪认罚表示未经法庭判决均不生效。否则即是对刑事诉讼法第12条、第49条、第53条、第195条第3款的违反。

除此之外,需要考虑的是被告人在程序权利被剥夺情况下与控方达成的认罪认罚协议,其自愿性无从保证,无论形式上多完美也不可能具有正当性。

认罪认罚的自愿性来自于被告人在充分、有效辩护之下的知情、理智、不受强迫的个人决定,其律师有义务阅卷、会见,充分了解案情,使被告人知情,律师向被告人分析控方提出的认罪认罚量刑建议并向其解释法律后果,让其选择是否认罪。在羁押后的警方讯问、检方讯问中,被追诉人应享有让其律师在场的权利,才可以消除控方单方会见的自带强迫性,避免被告人在强迫环境下认罪、供述,降低控方的证明责任,损害无罪推定。

认罪认罚的正当性又与控方的诚实信用密切相关。控方提出定罪量刑建议后,被告人在明知理智的情况下通过放弃庭审程序中的无罪推定等各项权利而获得定罪量刑上的宽大。检察官与被告人应将这二者会签于同一文件中,避免出现控方掌握被告人认罪材料,而被告人对量刑建议空口无凭的情况,以致控方为了获取认罪而许下空诺。此其一。其二,对于被告人认罪的形式,仅宜要求其针对指控罪名做出承认,不应要求其供述,否则一方面可能形成以严重量刑建议强迫供述的情况,由于被告人当庭认罪前,其无罪推定、不得强迫供述等权利并未放弃,此类供述不具有合法性、应予排除,另一方面,更为严重的是,一旦控方以供述及其中的重要线索为目的提出量刑建议,目的达到后撤回量刑建议,此时即使允许被告人撤回供述,但根据供述收集固定的书证、物证等难以处理:排除即可能无法定罪,不排除则由于控方丧失诚实信用,导致被告人的无罪推定等权利被剥夺,造成司法不公。长此以往,必将损害检察机关的公信力。

综上,只有在充分保障其程序权利的前提下,被告人才能够充分了解定罪风险和可能性,才能充分理解其认罪认罚的法律后果,对自己的选择做到“明知理智”,并且基于这种“明知理智”向法官当庭自愿认罪。这时被告人在法庭上的自愿认罪即意味着其已自愿放弃无罪推定及普通程序中的大部分权利,如排除合理怀疑、质证权等普通程序庭审中的系列权利。对此,法官在法庭审查其认罪确属自愿之后,通过判决书予以确认,无需再进行普通程序的法庭审判,从而使法庭程序简化。

2.当前关于被告人自愿认罪、弃权使庭审程序简化的规定

《试点办法》第15条、第16条、第18条、第20条规定了认罪认罚案件适用的审判程序,主要为简易程序或者速裁程序;人民检察院向人民法院移送被告人的认罪认罚具结书等材料;人民法院审理认罪认罚案件,应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性;对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。

关于简易程序庭审简化,可见于《刑事诉讼法》第213条和《最高人民法院关于适用 < 刑事诉讼法 > 的解释》第295条第3款、第4款的规定,主要的简化内容有:(1)控辩双方无异议的证人可不出庭,无异议证据可不出示,仅说明证据的名称及所证明的事项;(2)控辩双方有异议或者法庭认为有必要调查核实的证据,应当出示,并进行质证;(3)与定罪量刑有关的事实、证据没有异议的,法庭审理可以直接围绕罪名确定和量刑问题进行。

《试点办法》第16条规定了速裁程序庭审的简化:“由审判员独任审判,送达期限不受刑事诉讼法规定的限制,不进行法庭调查、法庭辩论,当庭宣判,但在判决宣告前应当听取被告人的最后陈述。”

可见,在认罪认罚案件中,《试点办法》规定人民法院应审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性,在简易程序中,无争议证据无需出示和质证、无争议事实无需辩论,在速裁程序中,不进行法庭调查和法庭辩论,速裁案件庭审中证据不出示、不质证、不辩论。

(二)认罪认罚案件庭审定罪的正当性来源为自愿性

如前所述,认罪认罚案件庭审定罪的正当性并不来自无罪推定和排除合理怀疑,其定罪正当性来自何处?笔者认为其来自自愿性。在认罪认罚案件中,造成无辜者定罪或程序不公等司法不公的原因出于自愿性受损,只有保障了被告人的自愿性,司法公正才有保障,认罪认罚案件庭审定罪就具有正当性;如果被告人认罪、弃权非出于自愿性,则案件处理就不具有正当性。

1.自愿性是被告人选择普通审判或认罪认罚、选择认罪或不认罪的自愿

刑事案件的重要事实之一是:被告人对自己是否实施了指控犯罪行为,是唯一的完全知情人。被告人对每个指控罪名的真实情况有两种,要么有罪,要么无辜;被告人在检察官向其提出认罪认罚时,可选择认罪或者不认罪。因此,保障认罪认罚自愿性既应保障被告人认罪的自愿性,也应保障其不认罪的自愿性。

首先,被告人自愿认罪的情况。如果被告人在辩护律师帮助下了解法律程序及其诉讼权利、了解指控犯罪事实、罪名、证据和定罪的可能性、理解认罪的法律后果等,其自愿认罪并放弃普通程序庭审的各项权利,不会产生违背被告人意愿的程序公正问题,故对其定罪是公正的。

其次,被告人自愿不认罪的情况。对于不认罪的人,无论是无辜者还是有罪的人,法律都应赋予其自愿选择普通程序庭审的权利,其在普通程序庭审中的权利不应因不认罪而减损,否则显然违背了无罪推定原则,造成对其法定诉讼权利的剥夺,从而使程序不再具有正当性。由此可知,保障被告人不认罪的自愿性,是保障认罪认罚自愿性不可或缺的内容。依据《试点办法》第1条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,对指控的犯罪事实没有异议,同意量刑建议,签署具结书的”,可以适用认罪认罚制度。对于犯罪嫌疑人、被告人不认罪的案件不得适用认罪认罚制度。据此,被告人不认罪的案件显然应适用普通审判程序,其所有的权利均应得以保留。只有保障其选择的自愿性,才不会发生其权利被剥夺的司法不公。

再次,被告人不自愿认罪的情况。无论对无辜者还是有犯罪事实的人而言,不自愿认罪都是不公正的。对所有被告人都应适用无罪推定,法律赋予其普通程序上的所有权利也都应当予以保护,如果因不自愿认罪而进入认罪认罚程序被定罪,其程序上和权利上的减损,直接导致违反了无罪推定原则。对这类案件依法不应适用认罪认罚程序,而应适用普通程序进行庭审。对于无辜者而言,其不是出于真实意愿认罪的主要原因可能有:受到刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗而被迫认罪,或者因对认罪法律后果不了解而认罪,或者因律师提供了错误的咨询意见、建议其认罪,甚至在极端的情况下可能是为了利益或者情感等原因为他人顶罪等。如何避免无辜者认罪是亟需研究和解决的问题。

最后,被告人不自愿不认罪的情况。如果被告人事实上有罪,本来也愿意认罪,但由于受到不当影响从而对案件产生误解,导致其不认罪,比如由于接受律师的错误建议,此时被告人因辩护权受侵害而改变立场,并非出于其真实意愿。这类案件的定罪不涉及认罪认罚案件定罪的正当性问题。

总之,从以上几种情形可以看出,认罪认罚制度下的司法不公来自自愿性受损,唯有保障自愿性,认罪认罚定罪才具备正当性;自愿性获得保障的认罪认罚案件,控辩审三方利益都得到体现,检察官获得了有罪判决,法官提高了办案效率,被告人获得了宽大处理,而且通过让有罪者自愿受罚,也体现了公共利益和刑罚的威慑。

2.认罪认罚、普通程序、无罪推定、自愿性之间的依存关系

认罪认罚与普通程序、无罪推定与自愿性之间存在互相依存的关系。刑事审判分流出与普通程序并列的认罪认罚,认罪认罚既是对普通程序的分流,也是对普通程序的中断、暂停,被告人在认罪认罚中改变初衷不认罪的,可以撤回认罪,转回到普通程序。但是要强调的一点是,在被告人自愿进行认罪认罚并在法庭认罪之前,其无罪推定和任何权利都没有放弃,也不应该被剥夺。

首先,没有普通审判程序,就没有认罪认罚的自愿性,所有的认罪认罚案件的定罪就全无正当性可言。这是因为,自愿性是认罪的自愿,是选择的自愿,如果没有普通审判程序,就没有了选项,也就没有选择的自愿和认罪的自愿。

其次,认罪认罚、普通审判程序、无罪推定之间是不可割裂的关系。由于认罪认罚出于自愿,在法院接受认罪之前,其不愿继续认罪时可撤回认罪,并适用普通审判程序,充分享受法律赋予其无罪推定下的各项权利。

笔者认为,如果没有认罪认罚,普通审判程序仍可达到公正;但如果没有普通审判程序,认罪认罚就必然不具有正当性。这不仅是由于自愿性被剥夺,而且被告人无罪推定的基本权利和普通程序庭审中其他权利也被剥夺。

这就决定了虽然认罪认罚案件的定罪正当性来自自愿性,但如果认为只要加强对所谓“自愿性”的保障,就不再需要无罪推定和普通审判程序,或者轻视对无罪推定和普通程序公正审判的保障,在理论和实践上都是完全错误的,将会造成灾难性的后果。

并非所有的被告人认罪案件都能够通过认罪认罚程序予以定罪,这涉及到刑事案件中对被告人有罪事实的判断和证据要求。笔者认为只有符合起诉证明标准的案件才能通过被告人自愿认罪认罚来定罪。所指控犯罪是否达到起诉证明标准,本是检察官起诉前就要作出的判断,是刑事案件进行认罪认罚、进行庭审的前提条件。对于不符合起诉条件的案件,检察官应依法作出不起诉决定,根本不应要求被告人认罪认罚,不应推进到审判阶段。

对于刑事案件的起诉证明标准,英美对起诉证据条件的要求以及美国辩诉交易中事实基础的实践既有经验又有教训。对于国外经验,应遵循习近平总书记的要求,“全国政法机关要按照党中央要求,坚定不移推进司法体制改革,坚定不移走中国特色社会主义法治道路”。[26]完善认罪认罚从宽制度是我国司法体制改革的重要部署之一,在改革过程中,对于世界范围内法治文明成果应采取既合理借鉴又辩证批判的态度。凡是与我国法律精神、现行法框架、法律改革相契合的,可考虑予以借鉴;对于有冲突的,应毫不犹豫地对其予以修改以适合我国社会主义特色法律体系。

(一)美国刑事案件的起诉证据条件与辩诉交易的事实基础

美国刑事案件的起诉证据条件即指起诉证明标准,是检察官与辩护律师进行辩诉交易的前提条件,而辩诉交易的事实基础需要法官在接受被告人认罪、作出有罪判决前审查确认。二者有一定的联系。

1.美国刑事案件的起诉证明标准

起诉的证据条件是美国近年来逐步受到关注的问题。2014年联邦最高法院承认大陪审团对严重犯罪起诉的必要条件是合理根据。[27]

合理根据的起诉证明标准并不低,众所周知的以下三个事实决定了美国检察官适用起诉证据条件必然要考虑排除合理怀疑。第一,陪审团是运用良知和常识分析证据、运用社会准则定罪的体制,检察官对于起诉证据条件的把握必然要考虑陪审团定罪的现实可能性;第二,在法庭上律师和检察官地位平等,控辩双方激烈对抗,检察官的所有证据要接受辩方的检验,检察官是律师出身,其对起诉证据条件的把握必然要考虑可能提出的合理怀疑辩护,考虑可采证据能否反驳合理怀疑辩护;第三,检察官办案的定罪率影响其荣誉、职业和前途,检察官只有确信证据足以证明被告人有罪时才会起诉。

当下的美国刑事司法实践中,符合起诉条件的案件极少付诸陪审团审判,而是进行辩诉交易。97%的联邦定罪和95%的州定罪来自辩诉交易。[28]有些州对起诉证据条件的要求比合理根据更严格。联邦上诉法院和有些州法院对于控方在辩诉交易中关于证据的不法行为,与起诉条件关联起来,比如2015年法院驳回起诉以惩罚在辩诉协商中伪造证据的检察官。[29]

现行美国司法部《检察官手册》9-11.101“大陪审团职能”指出大陪审团的首要职能是决定是否有合理根据相信一人或者多人犯罪。[30]2015年美国律协颁布第四版《刑事司法标准之检控职能》以回应现实需求,对于合理根据的阐释是:合理根据要使检察官合理地相信可采证据足以支持排除合理怀疑定罪。[31]美国律协的刑事司法标准是美国联邦最高法院裁判的重要援引来源和参考资料,具有引领美国刑事司法发展的权威性和前瞻性。

因此,在美国刑事司法实践中,合理根据的起诉证据条件绝不像有些量化研究得出的那样低,[32]也不是无需检察官确信被告人有罪就可以起诉。美国联邦最高法院、司法部、律协对合理根据起诉证据条件的要求是非常严格的。

2.美国辩诉交易中的事实基础

在美国辩诉交易中,联邦刑事诉讼规则要求法官确认有罪答辩有事实基础(factual basis)。[33]但对于法官审查认定事实基础的方式未予明确。联邦最高法院认为审查方式之一是要求被告人陈述指控的犯罪行为,[34]认为“地区法院可合理地决定进行任何其认为必要的讯问,以确信被告人不是被迫做没有事实基础的答辩。”[35]

虽然当前联邦和大部分州都要求法官审查辩诉交易的事实基础,但在被告人认罪的辩诉交易案件中,[36]审查事实基础不是宪法的强制性要求,联邦最高法院也未受理过以事实基础作为独立上诉理由的认罪案件。

在美国有罪答辩语境中,事实基础一词至少在三个既有区别又有联系的意义上使用过:第一,被告人有犯罪事实。这是为了防止对无辜者定罪;第二,对被告人的定罪量刑等与犯罪事实一致。这是为了避免名实不符如性侵案被告人认下盗窃罪等;第三,事实基础是控辩双方约定的犯罪事实的范围,即双方协议约定的认罪事实,双方均同意该认罪事实确有其事。

由于辩护律师自始至终全面了解案件起诉证据,并对定罪可能性有所判断,对于不符合起诉证据条件、没有定罪可能性的案件,律师不能建议被告人认罪,被告人不会认罪。对于不符合起诉条件的案件,检察官起诉的,应承担其职业风险;律师错误地建议被告人认罪的,被告人被定罪后可以基于有效辩护权提起上诉获得救济。因此,无论是哪种意义上的事实基础,都必须符合起诉证据条件。法官审查事实基础是要确认被告人所认之罪确有其事,是避免对无辜者定罪的需要,也是防止控方诉权失控的需要。

(二)英国的起诉证据条件

英国现行的2013年第七版《刑事检察官法典》以浅显易懂的行文规定了检察官起诉的证据条件,主要有三条规定,可分为四个方面。第一,刑事起诉证据条件是要求检察官确信有充足的证据提供定罪的现实可能性。第二,为了判断定罪的现实可能性,检察官要客观评估证据,还要考虑辩护及其对定罪的可能影响,犯罪嫌疑人提供的信息等。第三,检察官对定罪现实可能性的判断,是指检察官认为在客观、中立的法庭上定罪的可能性大于无罪可能性。第四,检察官判断证据是否充足时,应当考虑证据的可采性、可靠性和可信度,其中,考察证据可采性时要判断法庭认定证据不可采的可能性,以及该证据对于全局的重要性;考察可靠性是指证据的准确性和完整性;考察可信度则要考虑是否有理由怀疑证据的信度。[37]

可见,英国检察官起诉的证据条件更接近于对法庭上定罪可能性的判断,当确信证据足以提供定罪的现实可能性时即可起诉。考虑到前文所述英国陪审团审判之下不同犯罪类型的定罪率在52%~79%,大部分犯罪类型的定罪率为60%左右,陪审团定罪的难度与高标准决定了检察官必须考虑定罪的现实可能性,因其负有排除合理怀疑的义务,所以起诉证据条件和证明标准是很高的。实践中,在不同案件中,英国出庭律师的角色在控辩之间转换,本案的检察官可能就是另一案件的辩护律师,其对于起诉证据条件的把握及定罪可能性的判断不仅充分考虑定罪的证明标准,而且会充分把握辩护对陪审团的影响。因此,英国检察官所把握的起诉证明标准会考虑辩方、陪审团对证据的判断。

(三)我国现行起诉证明标准及各种观点

在我国,起诉的证明标准可见于《刑事诉讼法》第172条、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称《规则》)第63条,均要求达到“证据确实、充分”或者“排除合理怀疑”的证明标准。现有标准是一个很高的证明标准。

学界对于公诉证明标准主要有以下几种观点。一是一元化、同一论或者统一证明标准,认为公诉证明标准应当与庭审定罪适用相同标准,目的是防止公诉权的滥用。[38]二是多元化、层次论或者递进性,这种观点认为由于证明对象的差异与诉讼阶段不同,证明标准具有层次性的特点,在实践上随着诉讼阶段的推进应体现由低到高的特点。[39]有学者认为可将其重构为“检察机关根据证据进行判断认为有可能定罪时即应提起公诉。”[40]

笔者认为,起诉证明标准是检察官认为可采证据足以支持在庭审中排除合理怀疑地定罪。从行文看,《刑事诉讼法》第172条和《规则》第63条所指证据确实、充分、排除合理怀疑,其隐含的主语也即认识主体是检察官,它区别于法官经过对抗式庭审程序检验的证据确实、充分、排除合理怀疑。

把握起诉证明标准应当注意以下方面,(1)检察官指控罪名的每个犯罪构成要件都有证据证明;(2)检察官提交给法庭的证据是合法取得并有关联性;(3)辩方通过阅卷对检察官的在案证据、案卷有知情权,检察官有义务使其知情;(4)起诉证明标准是检察官对该案合法证据足以支持在普通程序庭审中排除合理怀疑定罪的判断;(5)充分理解《规则》第404条规定的证据不足、不能确定犯罪嫌疑人构成犯罪的规定,具体是指:“(一)犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明的;(二)据以定罪的证据存在疑问,无法查证属实的;(三)据以定罪的证据之间、证据与案件事实之间的矛盾不能合理排除的;(四)根据证据得出的结论具有其他可能性,不能排除合理怀疑的;(五)根据证据认定案件事实不符合逻辑和经验法则,得出的结论明显不符合常理的。”

认罪认罚案件中检察官所把握的证明标准不能低于“确信可采证据足以在庭审中排除合理怀疑地定罪”,这不仅是认罪认罚案件司法公正的要求,而且是司法改革背景下严格推行司法责任制的要求。

(四)认罪认罚案件需符合起诉证明标准

只有在满足起诉证明标准的基础上,检察官才能继续推进程序,与辩方讨论认罪认罚,并对案件提起公诉,付诸人民法院审判。对于不符合起诉证明标准的案件,检察官应依法作出不起诉决定,要谨防检察官对于不符合起诉条件的案件以被告人认罪认罚为由提起公诉。

我国现行刑事案件起诉证明标准的要求在表述上有其适合认罪认罚从宽制度的优势,应在认罪认罚案件中予以贯彻。办理认罪认罚案件应遵守现行起诉证明标准。

习近平总书记明确指出,“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义,决不能让不公正的审判伤害人民群众感情、损害人民群众权益。”[41]“司法公正是司法的核心价值,司法的终极追求就是司法公正。”[42]

无罪推定和排除合理怀疑是普通程序庭审定罪的正当性来源,而认罪认罚案件定罪是以控辩双方就定罪量刑达成一致,被告人在认罪认罚程序下当庭认罪,同时放弃普通程序,放弃无罪推定、排除合理怀疑和其他普通庭审中的权利为前提,故在认罪认罚案件定罪时不存在排除合理怀疑证明标准问题。认罪认罚案件庭审定罪的正当性来源于自愿性。

准确认识认罪认罚案件正当性来源并制定细致的法律规则加以保障,实践需求和时间条件均十分紧迫。2016年9月《全国人大常委会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》规定试点期限为两年,“试点期满后,对实践证明可行的,应当修改完善有关法律;对实践证明不宜调整的,恢复施行有关法律规定。”有学者提出,“如果对于认罪认罚案件与不认罪案件在证明标准和证据要求方面不做区别把握,则两种类型案件的办案模式事实上也不会有区别,提高办案效率的目的也就没有了实现的基础。因此,应对试点过程中的证明标准问题予以重点关注和总结,为今后建立适用范围更广的认罪认罚从宽处罚机制积累经验。”[43]

因此,一味的坚持排除合理怀疑的庭审定罪证明标准,对认罪认罚案件中定罪的正当性并无益处,而且失去了普通程序庭审的一系列保障,也就无法实现庭审所要求的排除合理怀疑。设计认罪认罚案件的程序和办案模式,应充分研究和围绕被告人认罪的自愿性,以免对于认罪认罚案件造成司法不公的理论准备不足、立法和司法保障不足,既失去了效率,又损害了公正。

对自愿性理论和自愿性保障、救济程序的研究,是认罪认罚制度中庭审定罪正当性研究的最根本问题,也是认罪认罚理论和实践必须面对的中心问题。这决定了学术界和实务界在推进认罪认罚庭审定罪程序理论与实践之时,应把更多重点放在自愿性保障和救济方面,寻找对此更有解释力的理论和更有针对性、包容性的程序,为认罪认罚案件的庭审定罪提供正当性,避免提出明知实际上达不到的证明标准,避免重新回到对案件事实、对案件事实的认识和证明标准等争议中去[44],避免设计出无法为认罪认罚案件庭审定罪提供正当性的程序。

注释:

[1] Elizabeth A. Martin,Oxford Dictionary of Law, 5th ed.,Oxford University Press,2003,p.378.

[2] Henry Campbell Black,Black's Law Dictionary, Abridged 5thed.,1983,p.618.

[3] Bryan A. Garner,Black's Law Dictionary, 9th ed.,ThomsonWest,2009,p.1306.

[4] Coffin v. United States, 156 U. S. 432, 453(1895).

[5] Coffin v. United States, 156 U.S.432,460(1895).

[6] See United States. v. Hill, 738 F.2d 152, 154(6th Cir.1984).

[7] See United States v. Blount, 479 F.2d 650,651(6th Cir.1973).

[8] Coffin v. United States, 156 U. S. 432, 453(1895).

[9] In re Winship, 397 U.S. 358, 372 (1970)(Harlan, J., concurring);Francis v. Franklin, 471 U.S. 307, 313 (1985).

[10] See Taylor v. Kentucky, 436 U. S.478,489(1978).

[11] See Dhami, Mandeep K. and Lundrigan, Samantha and Mueller-Johnson,Katrin, Instructions on Reasonable Doubt: Defining the Standard of Proof andthe Juror’s Task. 21(2)Psychology, Public Policy and Law, 169-178(2015).

[12] See Holland v. United States, 348 U.S.121,140(1954).

[13] See In re Winship, 397 U.S. 358, 361,364 (1970).

[14] Leland v. Oregon, 343 U. S. 790,802-803 (1952)(dissenting opinion).

[15] Gibson v.Ortiz, 387 F.3d 812, 820 (9th Cir. 2004); Byrd v. Lewis566 F.3d 855 (9th Cir. 2009).

[16] Brinegar v. United States, 338 U. S.160, 174(1949).

[17] See ABA Standards of the Criminal Justice Standards for the DefenseFunction,Standard 4-7.2.

[18] See Argersinger v. Hamlin, 407 U. S. 25,25- 40(1972); Gideon v. Wainwright,372U.S.335, 336-345(1963).

[19] See Harris v. Rivera, 454 U.S. 339, 347 (1981).

[20] See Laudan. L, Is Reasonable Doubt Reasonable? 9 LegalThoery,295-331(2003).

[21] See State v. Giroux, 151 Vt. 361, 365 (1989).

[22] See http://www.justice.gov.uk/publications/research.html.2017年7月18日最后访问。

[23] Dorsen & Rezneck, In Re Gault and the Future of Juvenile Law, 1Family Law Quarterly, No.4, at 1, 26 (1967).

[24]陈光中、张佳华、肖沛权:《论无罪推定原则及其在中国的适用》,载《法学杂志》2013年第10期。

[25]易延友:《论无罪推定的涵义与刑事诉讼法的完善》,《政法论坛》2012年第1期。

[26]杨维汉、丁小溪、罗沙:《坚定不移推进司法改革走中国特色社会主义法治道路——习近平总书记对司法体制改革作出的重要指示引起热烈反响》,新华社2017年7月11日。

[27] See Kaly v. United States, 134 S.Ct. 1090,1097-98(2014).

[28]参见祁建建:《美国辩诉交易中的有效辩护权》,《比较法研究》2015年第6期。

[29] See People v. Velasco-Palacios, 235 Cal. App. 4th 439(2015).

[30] See U.S. Attorneys' Manual, 9-11.101.

[31] See ABA Criminal Justice Standards for the ProsecutionFunction,Standard 3-4.3(a).

[32]如有美国学者对法官的调研表明其认为合理根据所代表的有罪可能性均值为45.78%。See EricaGoldberg,Getting Beyond Intuition in the Probable Cause Inquiry, 17 Levis &Clark L. Rev. 789,801 n.61(2013).

[33] See Fed.R.Crim.P.11(b)(3).Factualbasis可译为事实基础、事实根据、事实依据等,用词不同,含义不变。

[34] See Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 261 (1971)

[35] Mitchell v. United States, 526 U.S. 314, 324 (1999).实践中还有其他审查方式,可参见祁建建:《<美国律协刑事司法标准>之<有罪答辩标准>评析》,《中国刑事法杂志》2016年第5期。

[36]在有的辩诉交易案件中被告人可以不认罪。See North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25,38 (1970).

[37] See The Code for Crown Prosecutors, 4.4-4.6,at 6-7.

[38]参见陈光中:《以审判为中心与检察工作》,《国家检察官学院学报》2016年第1期;徐静村:《我国的“证明标准”观》,载《诉讼法论从》(第7卷),法律出版社2002年版,第15页。

[39]参见孙远:《论认罪认罚案件的证明标准》,《法律适用》2016年第11期;谢澍:《论刑事证明标准之实质递进性——以审判为中心语境下的分析》,《法商研究》2017年第3期。

[40]陈卫东:《关于完善我国刑事证明标准体系的若干思考》,《法律科学》2001年第3期。

[41]习近平:《在首都各界纪念现行宪法公布施行三十周年大会上的讲话》,载《习近平关于全面依法治国论述摘编》,中央文献出版社2015年版。

[42]周维远:《党的领导与依法独立行使审判权高度统一》,《学习时报》2017年7月31日A3版。

[43]苗生明:《认罪认罚案件对公诉人举证、质证等工作的新要求》,《人民检察》2016年第2期。

[44]参见王敏远:《一个谬误、两句废话、三种学说——关于案件事实与证据的哲学、历史学分析》,中国政法大学2013年版,第1-176页。