字号:

字号:小

中

大

摘要:专利侵权救济的实效性在很大程度上取决于侵权损害赔偿数额算定的司法判断。在此问题上,日本通过修法后近二十年的发展,从实体到程序都形成了较为妥当的制度架构,并在鼓励创新与抑制侵权方面提供了科学性的评价标准。更为重要的是,其从理念上突破了传统侵权行为法以“损害填补”为唯一功能的桎梏,通过损害赔偿制度探寻对于将来侵权行为发生可能性的最佳抑制,使包括权利人实际损失、侵权人所获利益、许可使用费合理倍数在内的各种损害赔偿计算方法统一服务于抑制侵权行为的制度目的。

关键词:损失填补;最佳抑制;惩罚性赔偿;市场机会的丧失;损害计算方式

专利侵权救济的实效性在很大程度上取决于侵权损害赔偿数额算定的司法判断。与停止侵害救济方式不同,侵权损害赔偿更多地体现了救济的“回溯性”,是面向权利人既已发生的“损害”事实进行评价。与有形财产“损害”的“可视化”不同,无形财产的现实损害以市场竞争为媒介发生,其数额评价面临因果关系、证据获取、市场需求变化等困难。如果对这种损害数额进行过少评价的话,考虑到侵权行为监控、发现与执行的成本,相比于事前向权利人取得许可来说,侵权人未经许可的专利实施行为更加有利,因此将会诱发未经授权的实施行为频发,使得赋予专利权排他性效力无异于画饼充饥;相反,如果对这种损害数额进行过多评价的话,考虑到专利权效力范围确定上的不明确性,正当的技术方案实施者可能惧怕高额损害赔偿而放弃实施权利要求范围之外的技术方案,这相当于扩大了专利权的保护范围[1]。结合近期标准必要专利损害赔偿数额算定中出现的“许可费叠加”所导致的高额损害赔偿数额现象,赔偿数额也绝不是越多就越有利于专利制度功能的实现。

不同于《侵权责任法》上对损害进行评价的具体规则,我国《专利法》第65条对损害赔偿数额的算定方式明确列举了权利人实际损失、侵权人所获利益、许可使用费合理倍数以及法定赔偿四种方式[2]。从四种方式的运用实践来看,存在较多适用法定赔偿条款、且总体上判赔数额普遍较低的现实问题[3]。对此,在《专利法修订草案(送审稿)》[4]中,为解决“赔偿低”问题,增设了对故意侵权的惩罚性赔偿制度。而为解决损害赔偿数额算定上的“举证难”问题,也完善了相关证据规则[5]。对前者路径,早有学者从创新活动与创新规则的角度指出应该审慎对待损害赔偿上的惩罚性[6];而对后者路径,由于计算侵权利得等的账簿信息属于一方极端重要的商业秘密,如何在降低专利权人举证难度的同时,防止对被控侵权人商业秘密的披露仍需要在程序法上有所设计。

当前我国在专利侵权损害赔偿数额算定问题上所面临的种种问题,同样出现于日本专利制度发展史上。在上世纪九十年代,实务届普遍认为日本司法实践中过低的损害赔偿金额不利于创新激励,特别是在当时世界范围内正兴起“亲专利,促创新”的司法政策,认识到与美国通过强专利保护促进创新的举措相比,日本明显陷入了专利权保护不力,世界范围内竞争不利的窘境,因此日本通过修法改革损害赔偿金额算定的方式,并通过一系列司法实践提高了损害赔偿金额。上述实践对当下正面临相同境况的我国具有很强的借鉴意义。因此,本文拟从日本专利损害赔偿数额算定的沿革与适用入手,通过对权利人实际损失、侵权人所获利益、许可使用费合理倍数三种算定方式背后理念的探讨,试图为评价专利侵权损害赔偿数额提供科学性标准,希望对我国实践中相关问题的解决提供有益的借镜。

在1998年日本专利法修改前,对专利侵权损害赔偿金额的计算方法存在三种不同的规范基础:其一是依据《民法》第709条,权利人可以依逸失利益的金额主张损害数额;其二是依据《专利法》第102条第1款,推定侵权人所获利益的金额为损害数额;其三是依据《专利法》第102条第2款,主张通常的实施许可费作为损害数额。但是三种计算方法在实践中由于存在后述三种倾向[7],因此并未起到合理算定损害赔偿金额的规范功能,进而导致了对于专利权保护不力的批判之声不断。

(一)对逸失利益的算定存在“全有或全无”的倾向

传统民法中逸失利益的算定依据“假如没有侵权行为,权利人本可以达到的利益水平;却因为侵权行为的存在,导致丧失的利益”,而损害赔偿的宗旨就是填补这两者利益水平之间的差额。在既有专利权侵权案件中适用逸失利益算定方式的类型一般均为:由于侵权行为的存在导致销售额减少的逸失利益。作为专利权人需要证明其销售额的减少与侵权行为之间的因果关系。而在实践中专利权人很难证明这一因果关系。在专利权人自身并不实施专利技术方案的情况下,根本不承认逸失利益算定方法[8];即使专利权人自身实施了专利技术方案,且证明了在被告侵权行为发生后专利权人销售额减少的事实,也不意味着专利权人完成了因果关系的证明义务,法院通常要求专利权人进一步证明即使没有侵权行为,侵权产品所面向的市场需要也会由专利权人的产品所满足。一般只有在权利人产品的技术性能极其优异、其他市场上存在的产品很难起到替代作用时才承认因果关系的成立。因此在市场上除了专利权人产品外,如果也存在达到同样或相似技术效果的产品的话,一般均否定因果关系的存在。此外,在侵权产品的价格与专利产品十分悬殊的情况下,可能购买侵权产品的市场需要根本不会转向购买高价的专利产品,因此侵权产品的存在与专利权人销售额的减少也不存在因果关系。

事实上,在证明停止侵权行为后有多少原来购买侵权产品的消费需求会转向购买专利产品的过程中,除非专利权人可以证明全部需求都会转向专利产品,否则法院不会轻易给出一个具体的比率。因此在逸失利益算定的适用方面存在“全有或全无”的倾向,专利权人要么拿到侵权产品所占需求的全部,要么由于缺乏证明逸失利益的因果关系而否定此种损失,专利权人因此无法获得逸失利益的任何赔偿。故而除了极其特殊的情形,逸失利益算定方法在实践中较少得到法院的支持,《民法》第709条规定的权利人可以依逸失利益的金额主张损害数额在实务中往往形同具文。

(二)对侵害者利得的算定存在排除权利人本身不实施的倾向

《专利法》第102条第1款有关侵害者利得作为损害赔偿数额计算方法的规定是以“推定”形式存在的,当专利权人证明了侵权人所获利益的金额后,就推定这一金额为专利权人逸失利益的数额。在此基础上,如果侵权人能够证明权利人所遭受的实际损失少于侵权人利得的话,则对侵害者利得进行减额计算。这一推定性质的规定在实践中最大的问题就在于:由于是逸失利益的推定规定,因此当专利权人本身并不实施专利技术,而是作为许可主体存在时,并不存在逸失利益,因此推定规定无法适用[9]。同时,在专利权人实施了专利技术方案的情况下,一般对可以证明的侵害者利得全额给予赔偿。而这种思考方式在被控侵权技术方案只占被控侵权产品的一部分,或某一产品中包含多个技术方案的情况下,如果给予专利权人全部侵害者利得,而不按“贡献率”进行配分的话,又会造成损害赔偿数额超过应获利益[10];如果按照专利权人技术方案的贡献率配分利益的话,又会面临技术分摊难题[11]。

此外,在侵权人利润计算上,司法实践往往采取“净利润”的概念,也就是扣除了固定成本后的利润[12]。即使在某些判决中考虑到由于专利权人获取被控侵权人一般管理费用等十分困难,从而以包括固定费用在内的“毛利润”计算侵害利得,但是同时也允许被控侵权人通过举证其销售费用、管理费用等固定费用予以扣除。也就是说从实体上看,还是采取了“净利润”的思考方式。但是从逸失利益算定的原理来看,假设没有侵权行为的话,如果被控侵权产品的市场需求全部由专利技术满足的话,由于固定成本并不会因为产品销量的增加而产生比例性的变化,对专利权人来说是不会增加投入这些成本的,因此对同一市场需求,由专利权人来满足或由被控侵权人来满足,在利润计算上产生明显区别。如果按照“净利润”的概念计算侵害者利得的话,使得专利权人可获得的赔偿数额不足以弥补其市场价值。

(三)对实施许可费的计算存在平均化倾向

《专利法》第102条第2款所述“通常的实施许可费”在司法适用中,即使在专利权人自身并不实施专利技术的情况下,也可以依据此款规定计算损害赔偿数额。但是在判定标准上主要是以:专利权人技术方案既有的实施许可实践以及该技术方案在行业内通用的许可费标准两种为主要参考。

对前者来说,专利权人既有的实施许可实践往往是针对尚未发生的实施行为的授权,并在预测被许可人可能获得的利润基础上达成的合意。当然被许可人实际上可能因为实施技术方案而获利,也可能并未满足市场需求而承担商业风险。同时这种不确定性的预测还包含了专利权可能被无效的风险,也包含了被许可使用人所使用的技术方案也许根本不在专利权人权利要求范围之内的风险。合法获得许可的被许可人是在承担了上述风险的前提下,与专利权人达成许可费合意的,而这些不确定性都直接导致了事前的许可实践存在低额化倾向。其原因就在于:在侵权行为发生后,侵权人可以仅挑选可能在市场中获得收益的技术方案进行模仿,可以通过一系列手段回避无效风险等来从事经营活动。如果对被控侵权人适用既有许可费实践的话,对侵权人而言,与其合法地取得专利实施许可,还不如侵权来得较为有利[13],这样实际上是在诱发侵权行为的发生。另一方面,从证据角度来看,对专利权人来说,既有的许可费率往往构成企业核心商业秘密,因此较少予以披露,因此以销售总额乘以业内通用费率的方法作为许可条件的做法较为普遍。

就行业内通用的许可费标准来说,司法实践中存在专利权人既有许可费率高于行业内通用标准时,依据行业通常标准对其进行减额处理的做法[14]。就专利的经济价值而言,不同专利的价值千差万别,如果按照行业内通用标准的话,无疑会忽略某一具体专利技术的特异性,造成对其价值评价的低额化倾向。

修法前的司法实践所导致的损害赔偿数额过低现象,一方面是受到了损害赔偿计算手段的局限,更重要的是在于对专利侵权“损害”的理解上受到了传统民法上侵权行为损害计算的“填平原则”的限制,更深层次则是对侵权行为法制度功能的不同理解而导致的不同制度设计。

如果将侵权行为法的主要目的归因于“填补损失”的话,那么探寻专利权人到底因为侵权行为的存在遭受了何种损失的工作就成为头等大事。尽管可以通过举证责任转移、数额推定等技术性手法降低专利权人证明“损失”的难度,但是在原理上,对专利权人不实施、或即使实施技术方案,却由于市场份额、产品售价等因素不能导致市场机会转向专利产品的情况下,如果进而主张侵害者利得与实施许可费的话,其赔偿只能在“填补损失”的侵权行为救济之外寻求请求权基础。

如果将侵权行为法的主要目的扩展为探寻“最为恰当地抑制侵权行为发生”的话,那么任何一种损害赔偿数额计算方法的制度设计都是服务于“抑制侵权行为发生”这一最终目标的技术手段。两种理念直接导致了对专利侵权损害赔偿数额算定方式的不同理解。在前者项下产生了对数额算定方式的分割性理解;在后者项下,“损害”概念仅仅是一种法技术的拟制,具有多样性与灵活性的规范特征,并统一于“抑制侵权行为发生”的制度目的。

(一)数额算定方式的分割性理解

1、以“填补损失”为基础的逸失利益

传统的以救济权利侵害为目的的侵权损害赔偿制度存在诸项教义:其一是“被害者应被填补的损失应以被害者现实遭受的损失为限”;其二是“被害者不应因侵权行为的原因而获利”;其三是“未经许可实施他人权利的主体,因自身才能与努力而获取的利得,不应纳入权利人的损失范围之内”[15]。纳入民事侵权救济范畴的专利侵权损害赔偿制度主要是以“回溯性”为主要特点,事后的评价既已发生的损害事实。因此由专利权人依据实际损失原则逐项证明其所遭受的损失,并在与侵权行为具有相当因果关系的范围内承认填补这一损失。专利权人没有损失的赔偿请求,或惩罚性的赔偿请求在以“填补损失”为基础的逸失利益主张方面都不能得到支持。其中对民事侵权行为是否可以适用惩罚性损害赔偿,在“万世工业”案[16]中最高法院给出了明确的意见:该案是外国判决要求日本法院予以执行,在该判决中包含了惩罚性赔偿的规定。最高法院根据日本民事诉讼法的规定,判定外国判决中判令他人承担惩罚性赔偿的部分,因违反日本的公共秩序而无效。其说理重点在于:基于侵权行为的损害赔偿制度,是将被害人产生的现实的损害进行金钱评价,通过加害人对这一损害进行赔偿,以使被害人蒙受的损失得到填平,恢复到未被施加侵权行为时的状态。通过让加害人负有损害赔偿义务,即便结果上产生了对加害人的制裁以及一般预防的效果,那也只是反射性、派生性的效果,应该说与对加害人进行制裁与一般预防为根本目的的惩罚性赔偿制度存在本质上的不同。在日本,对加害人进行制裁,抑制未来发生同样行为的,是交由刑事与行政上的制裁来进行的。在侵权行为的当事人之间,被害人除从加害人处获得实际发生损害的赔偿之外,还将获得制裁与一般预防为目的的赔偿金,与日本基于侵权行为的损害赔偿制度的基本原则乃至基本理念相左。

因此,在严格区分公私领域的日本,通过私人民事权利的行使履行国家刑罚权所应履行的惩罚性功能的做法是不被认可的,另一方面也无法认可专利权人的“因祸得福”。这样就导致了虽然现实中存在惩罚性损害赔偿的现实需要,但是过高的损害赔偿数额会成为商业风险,因此日本在此处是十分审慎的。

2、以“准无因管理”为基础的侵害者利得返还

无法定或约定义务而为他人利益管理事务的主体,应依据无因管理的规定,负有向他人给付所获利益的义务。当该主体不是为他人的利益管理事务,而是出于自身目的管理事务的,不属于《民法》中的无因管理。而学说上则指出:管理事务的主体即使是为自己目的而管理事务,当其知晓实际是他人事务的情况下,相比于合法为他人利益进行管理的主体来说,反而由于不属于无因管理,而不需要承担向他人给付所获利益的话,显属明显不当。因此对不是为他人目的而管理事务的,学说上主张类推适用无因管理的规定,称之为准无因管理[17]。而专利侵权行为则是典型的适用准无因管理的情形。针对被控侵权主体未经许可的实施行为,相当于为自身利益代专利权人管理专利技术方案的实施事务,因此应将其所获利益类推无因管理规定返还专利权人。也就是作为侵权损害赔偿计算方法的侵害者所获利益实际上是依据准无因管理请求权而实现的,在制度目的上准无因管理制度本身就包含了对侵权行为人的制裁功能[18]。

将准无因管理作为侵害者利得的请求权基础的确可以弥补以填平为原则的损害赔偿数额计算方法难以将侵害者利得纳入的理论缺陷。同时从制裁目的出发可以解决将侵害者利得作为逸失利益推定数额的矛盾之处,即专利权人不实施时不存在逸失利益,因此逸失利益的推定也不应存在。但是在强调制裁目的的同时,准无因管理请求权的适用也会造成专利权人“因祸得福”现象的产生。例如准无因管理主体生产销售的产品中专利权人的技术方案仅占其一部分,就需要将就该产品的所有利益进行返还。如果说这对于恶意侵权还有一定道理,但是在资金、智力投入等方面,被控侵权主体对所获利益也有贡献因素的情况下,如果也返还专利权人则过分扩张了制裁功能[19]。

3、以“不当得利”为基础的实施许可费

由于专利权人在未实施技术方案时,如果也允许其主张实施许可费的话,那么在财产状态差额说下很难解释这一请求权的性质。在学说上有以不当得利请求权做为基础解释实施许可费的主张,包括专利技术方案在内的对于他人财产未经许可的使用行为,其所得的不当性体现在对于财产归属秩序的破坏。专利法将某一财产的归属排他性的划分给专利权人时,为维护这一财产归属秩序,专利权人有权要求对技术方案本身的价值主张权利。而技术方案本身的价值一般以实施许可费为标准,因此不当得利请求权的数额一般为实施许可费数额[20]。

当然在日本民法上对于不当得利制度的功能与本质存在多元认识,这直接导致了所应返还的不当利得在范围上有所差异。如果采取“配分说”的话,那么所谓不当利得制度目的就在于将法定的划归到权利人的排他性归属秩序所产生法益的客观价值予以返还,纠正的是财产状态的不正当性,在数额上以客观价值为基础,即该法益通过合意的缔结所应获得的市场机会;如果采取“违法性说”的话,那么不当得利的制度目的就在于剥夺侵权者违法行为所获得的利益,纠正的是财产利用行为的不正当性,在数额上体现为侵权者所获得的财产利益的主观价值[21]。如果对应到专利权侵权问题上的话,那么前者则以标志专利权客观市场价值的实施许可费为基础,而后者则以侵权者所获利益为基础。由于前者学说在日本形成了通说的地位,因此以不当得利请求权解释侵害者利得的剥夺制度并不流行。而以市场通常实施许可费为返还基础的“配分说”则代表了不当得利请求权在专利侵权行为中的主流救济思路。但是其局限也在于其追求的是保护法益市场价值的“客观性”,又回到了对实施许可费进行计算上的平均化倾向,因此不利于实现对于专利权人的救济。

(二)数额计算方式的统一化理解

在侵权行为法上,对于“损害”概念的理解,除了在“损害填补”与“惩罚性赔偿”两者间非此即彼的选择外,事实上近年以“一般预防”为目的,在事后评价既已发生的损害事实的同时,也以事前抑制为目的,不仅仅限于加害者,对于包括受害者在内的全体行为者来说,通过侵权行为救济方式的设置激励其为某种行为或禁止为某种行为[22]。这样的话,损害评价的焦点就不仅仅在于诸项计算专利权人所实际遭受的“损失”,同时也要考虑到抑制效果。考虑到专利侵权行为与一般对于有体物的所有权侵权行为情况不同,侵权行为可能随时随地发生,也因事实上难以察觉,不易事前预防,且具有快速蔓延的性质。再加上不同于商标或著作权领域,对侵权行为存在通过刑法实现的震慑效果,而专利领域由于技术判断上的困难,因此并不存在针对他人侵犯专利权的刑法规制,因此民事上的预防与抑制效果更显得尤为重要[23]。

上述理念的转变直接导致了“损害”概念的多样化,并从严格的财产状态差额说到规范性损害概念。所谓规范性损害赔偿的概念是由日本著名知识产权学者田村善之教授提出的,主要是指市场上存在对专利技术方案的需求,这一需求通过利用了专利技术方案的产品得以满足。专利法的规范性就体现在将他人未经专利权人许可的以生产经营为目的的利用技术方案满足市场需求的行为予以排除,对于利用市场需求实现的收益或收益的预期与可能性都排他性的赋予专利权人。此时专利权人或是自己实施技术方案、或是许可他人实施技术方案,无论哪种具体的实施形态,其对于满足市场需求所获取的收益都具有权利[24]。专利权侵权行为就是未经专利权人许可私自满足某一技术方案的市场需求,从而排除了专利权人自主实现市场需求的选择权行为。损害赔偿就是对于上述满足市场需求的交易机会的金钱评价过程,其中最为重要的就是以市场交易机会的丧失为基础的适当实施许可费赔偿方式作为具有兜底性质的损害赔偿计算方法。哪怕专利权人不存在逸失利益角度的损害,或侵权者所获收益为零的情况下,侵权者仍需要承担适当实施许可费的损害数额。

在市场机会丧失的数额计算上,由于面对市场上对于同一技术方案的某一具体消费群体的需求只有一次,因此对同一消费机会的利用不可能获得多次赔偿的机会[25]。尽管第102 条依次规定的逸失利益、侵权人利得与实施许可费三项计算规则的选择顺序交由权利人在诉讼中予以自行选择[26]。赋予了专利权人根据自身举证能力等选择对同一损失计算结果最高的计算方式,但是并不允许对于同一损害的重复计算。另一方面对于不同损害,或尚未经过任何计算方法重复计算的损害则允许权利人在一件诉讼中灵活运用多种计算规则共同计算最终赔偿额[27]。

典型事例为在主张专利法第102条第1款上的逸失利益赔偿时,对于侵权者证明了专利权人并不能够实现市场需求转向专利产品的部分,专利权人能否再次对这部分扣减的逸失利益推定再次主张第102条第3款上的适当实施许可费数额。由于市场机会丧失作为专利权的主要保护法益,这一保护法益的兜底性救济方法为适当实施许可费,因此即使由于专利权人本身并未实施技术方案,而不存在因为侵权者实施技术方案所造成的逸失利益的损失,也可以至少获得高于行业内平均许可费标准的与专利技术方案的市场价值相当的许可费数额。因此对于扣减的逸失利益推定同样可以再次请求适当实施许可费的赔偿[28]。

针对修法前损害赔偿数额计算三种倾向所导致的专利侵权损害赔偿数额低,不利于鼓励创新活动的现象。在1998年日本修改了《专利法》第102条规定,新增了减轻专利权人在因果关系证明上负担的逸失利益推定规定、修改了相当实施许可费的规定,同时在程序法上也作出了一系列调整。更为重要的是在理念上全面接受了由“损害填补”到“侵权抑制”的转变,不仅仅局限于专利权人实际所遭受的损害,而是从预防侵权行为频发的角度,恰当得出专利侵权损害赔偿的数额。

(一)逸失利益的数额推定

修法中在专利法中增加了有关逸失利益的规定,其主要目的就是减轻专利权人在因果关系证明上的负担。当专利权人可以证明其计划销售的产品具有为被控侵权人销售的产品替代可能性时,那么就以被控侵权产品的销售数量作为基数乘以专利权人单位可获利润,并以专利权人的销售能力为限度作为逸失利益的推定数额。若要实现通过推定逸失利益达到降低专利权人在证明因果关系上的困扰,专利权人同样需要满足对于下列要件的证明责任:

其一是若无侵权行为,专利权人本可以销售的产品。对于这一要件并不要求专利权人证明若无侵权行为,侵权行为所满足的全部市场需求都会转移到专利产品之上,而只需证明侵权产品和专利产品间存在替代可能性,只要无侵权行为就会有一部分需求有可能转向专利产品,就满足了证明要件[29]。实践中这一要件的证明标准是很容易达到的,在“病理组织检查标本用托盘”案[30]中尽管侵权产品和专利产品在基本构造上存在显著差异,但只要两者是同种产品的话就满足了该要件。在“血液采集器”案[31]中,尽管专利权人与被控侵权人的产品销售方式相异,即专利权人仅销售血液采集器,而被控侵权人是将血液采集器和测试试纸成套销售的,但是只要专利权人证明了即使没有被控侵权人销售的成套设备,也会有消费者购买专利权人的采集器的话,那么就履行了初步的证明责任,推定被控侵权人的全部销售均作为计算逸失利益的基础,而被控侵权人则承担了减额的证明责任,即就算没有被控侵权人销售的成套设备,多大比例的消费者都不会购买专利权人的采集器单品。此外,即使专利权人没有实施被侵权的技术方案制造产品,而是实施了另一个技术方案,但只要被侵权技术方案和专利权人实施的技术方案间存在对于市场需要的替代关系,那么专利权人就满足了证明要件,从而不必担心因为自身没有实施专利技术方案而否定逸失利益的存在[32]。

其二是专利权人需要证明其单位可获利润。其中关键问题在于在销售单价中多大程度扣除包括原材料费、运送费、销售管理费、人事费、宣传广告费等费用。如果采取“净利润”的看法,全面扣除上述费用的话,将直接导致专利权人的单位可获利润过低。因此学说和实践中普遍采取了“边际利润”的计算方法。也就是对于专利权人已经投入的设备折旧费、人事费等固定费用并不能在销售总额中进行抵扣,而原材料费、运送费等随着销售数量的增减同比例变化的可变费用则应该在销售总额中扣减[33]。

其三是专利权人需要证明其具有实施能力。该要件主要是排除了专利权人为个人发明家或的确不具有实施能力的情况。在认定上往往也并不过于严格审查,因此不会借助此要件排除专利权人主张逸失利益的资格。

在专利权人满足上述三个要件后,被控侵权产品的销售数量就推定为专利权人所遭受的逸失数量,转而由侵权者证明即使不存在侵权行为,市场需求也不会转移到专利产品。侵权人主要的举证包括:侵权产品的价格十分低廉、市场需求是取决于侵权产品中非专利技术方案的特征、侵权者在宣传广告上的投入等。例如在“多层轮胎案”[34]中,专利产品售价7-7.5万日元,侵权产品售价仅1500-1万日元,且侵权产品的消费者从没听说过市场上存在专利产品,市场上也存在和专利产品相替代的其他类型的轮胎。考虑到这些因素,法院仅认定侵权者销售总量的30%会转移到专利产品,因此否定了70%的推定数额。在“血液采集器”案[35]中专利制品的市场占有率为63.2%,侵权产品的市场占有率为11.6%,其他替代产品为25.2%。因此若不存在侵权产品的话,专利产品和其他替代产品会按照63.2:25.2的比例分配侵权产品的市场需求,因此侵权产品销售数额的28.5%将会被抵扣。当然实践中也存在并未完全依照价格差别、市场占有区分等扣减逸失利益推定的案例,典型的包括完全不承认侵权者提出的价格差别、侵权者营业贡献等理由的实践[36],也存在几乎完全承认侵权者提出推翻逸失利益推定的理由,在99%范围内扣减了逸失利益的推定[37]。因此如何通过“市场机会”的概念准确计算“扣减逸失利益推定”的过程仍需建构更加精细的模型。

在另一种情况下侵权者同样可以要求对于推定进行减额处理,即侵权部分仅占产品一部分的情况。司法实践中主流是通过“贡献率”概念的运用实现减额处理。例如在“蓄热材料制造方法案”[38]中,对于蓄热式地暖装置来说,蓄热材料是必不可少的部分,因此在地暖装置全体中认定其“贡献率”为60%,同时在该案中考虑到专利产品的市场占有率等因素,认定侵权产品销售量的40%不能转化为专利市场需求。因此对于100%的侵权产品销售量,先扣减了“贡献率”之外的40%,对于剩余的60%,还需要扣减市场占有因素等的40%。因此专利权人只能主张侵权产品36%的销售量为逸失利益。对于上述“贡献率”概念的运用,学说上也存在否定性观点,即“贡献率”与“市场需求转向的抵扣”应该是对于同种因素的考量,即侵权产品中若刨除侵权因素,在多大程度上市场需求会转向专利产品。而两者都重复性的计算了上述同一因素,因此可能造成过多扣减逸失利益的推定,造成专利权人的损害数额过少计算[39]。

(二)侵害者利得的数额推定

对于侵害者利得的规定尽管条文内容上没有任何修改,但是在司法适用上则全面借鉴了学说上的贡献[40]。其中比较重要的解释论突破包括:

其一是在专利权人本身并不实施技术方案的情况下,并不排除侵害者利得推定的适用,而是将其视作第102条第3款中的实施许可费相当金额的推定,由于实施许可费相当金额具有一定兜底的性质,因此即使在不实施状态下专利权人不存在逸失利益,也存在可以通过许可获得的利益,而侵害者利得就是许可利益数额计算上的一种方式。[41]

其二是在利得概念的理解上,抛弃了原有的“毛利润”或“净利润”的思考方式,而是引入了“边际利润”的概念。具体来说,专利权人只需要证明侵权人的“毛利润”,也就是收入减去成本的数额,就推定为侵害者利得。而由“毛利润”到“净利润”间所扣除的包括固定费、管理费在内的费用,则由侵权人负有举证责任。侵权人所证明的自己所实际支出的费用数额并不能立刻予以在“毛利润”中扣减,而是判断这些费用从权利人角度看来是否也是必须支出的。举例来说,假设没有侵权行为,如果被控侵权产品的市场需求全部由专利权人满足的话,由于专利权人增加满足市场需求的生产量时,一部分管理费用并不会因为产品销量的增加而产生比例性的变化,对于专利权人来说是不会增加投入这些费用的,因此对于同一市场需求,由专利权人来满足或由被控侵权人来满足,在“净利润”计算上不应扣除这些对于专利权人来说并没有增加的费用,因此相比于扣除这些费用后的“净利润”,“边际利润”的数额会相应的提高;

其三是抛弃了“全有或全无”的思考方式,针对专利技术方案仅占侵权产品一部分的情况,通过“贡献率”的调整实现实体与程序准确衡量侵害者利得数额的功能。特别是对在侵权产品的销售量、利润之中,专利技术方案并未做出贡献的情形下,被控侵权人一般掌握更多信息,因此“贡献率”在程序法上成为了令侵权人承担举证责任的工具。

(三)适当实施许可费的计算

在1998年修改中对于第102条第3款中的实施许可费相应金额的规定删除了“通常”一词。即在修改前为“实施专利技术方案通常应该获得的金额”,而在修改后,则为“实施专利技术方案应获得的金额”。对于这一修改的意义,在“折叶案”[42]判决中进行了明确的说明,即“如果在发现侵权行为后令侵权人支付的实施许可费率和诚信的事前获得许可从事生产经营活动的被许可人视作同等数额的话,那么鼓励事前合法取得许可后从事生产经营行为的激励将不复存在,并会助长侵权行为的频发。因此修改后的专利法第102条第3款规定就是纠正修改前的这一倾向,具体表现在删除了“通常”二字。此外对于事前取得的实施许可合同,被许可人往往不论销售数量的多寡都按一定金额(最低保证费率)支付许可费,除了在特定情况下可以解除许可合同外都要履行支付义务,且即使专利权在事后被宣告无效,对于已经履行完毕的许可费也不能要求返还,正是因为被许可人承担了上述负担,许可费相比于未承担上述负担的侵权人来说往往过低评价,因此在事后回溯性评价侵权人应该承担的许可费数额时应该在合法取得许可的费率基础上大幅增加”,在此基础上对于钢铁制品及金属制品领域行业内通常的实施许可费为销售额的2%-5%这一侵权人的主张,法院判定实施许可费率应为10%。

也就是说,法院确认实施许可费的参考因素主要包括:1、通常由合同获得的实施许可费;2、侵权警告后通过和解获得的实施许可费;3、通过提起诉讼后的和解获得的实施许可费。如果按照1来确定许可费率的话,很难起到抑制侵权的效果,因此实践中尽管也十分重视既有的许可实践,以及行业内的通常许可费率,但往往在此基础上以1.5-2倍的程度进行增加[43]。此外,近期对于适当实施许可费,也有着眼于研究开发费用的角度进行计算的观点[44],即重点考量技术方案本身的创新因素,这包括了与技术方案的研究开发费用(包括成功的概率)与机会费用(投资额中被期待的收益)。这样将研究开发费用除以技术方案在市场上可以发挥价值的期间,在乘以侵权期间,就可以得到一个从技术方案本身价值角度可资衡量的实施许可费用[45]。

当然在既有许可实践及业内的通常许可费率的基础上增额计算适当许可费率的趋势也不是一成不变,而是结合具体技术方案的特点与市场需求状况进行衡量,其中大幅减额的例子也不鲜见。在“一次性纸尿布案”[46]中考虑到纸尿布作为大量消费且价格低廉的商品,而专利技术方案也仅仅是整个商品多项技术中的一项,尽管在“纸、加工纸”行业的通常实施费率为:原创性5%,非原创性3%,但法院并未参考这一行业通常费率,而是仅给出了0.7%的许可费率。这一倾向也体现在“许可费叠加”现象下调整损害赔偿数额的实践之中。

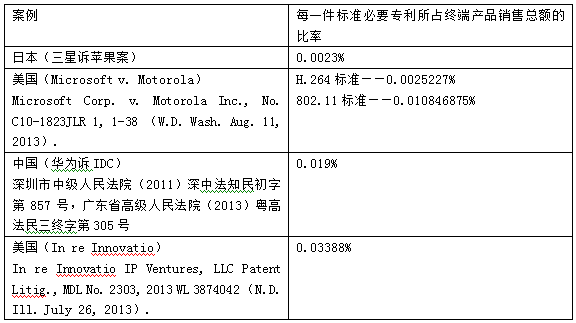

在IT产业中,专利权利主体分散的“反共有地悲剧”与频繁交错的累积性创新活动导致的“专利丛林”可能直接诱发一方可以轻易阻碍各方当事人将多个技术方案进行整合以制造最终市场所需求的产品的进程。即使在上述环境下采取了限制停止侵害请求的救济方式,如果不同时对于损害赔偿数额进行相应调整的话,仍可能阻碍最终产品的市场化。特别是在近期发生的“三星诉苹果案”[47]中,日本知识产权高等法院认为:符合FRAND条件的损害赔偿额度的具体方法为:首先计算UMTS标准对于苹果公司iPhone4、iPad2Wi-Fi+3G两款产品的贡献度,然后,计算三星公司的专利技术对于UMTS标准的贡献度。在计算三星公司的专利技术对于UMTS标准的贡献度时,要考虑许可费率堆叠的问题,因此对于许可费率设置了封顶。通过这样的方法,知识产权高等法院计算得出苹果公司应该赔偿三星公司约995万日元[48]。

该案中在实施许可费的计算上体现出了若干突出特点[49]:其一是区别于假想交易状态下的实施许可费确定,该案作为专利侵权案件,已经特定化了具体的侵权技术方案,且通过权利滥用的理由否定了停止侵害请求。因此在对于具体某项技术方案的实施许可费计算上肯定不同于在承认停止侵害请求下的计算方式,对于前者来说并不需要考虑侵权抑制的制度目的;其二是对于终端产品所有涉及的专利许可最多只能占终端产品销售总额的费率进行了封顶(5%),以防止“许可费率堆叠”现象的发生;其三是对于技术标准下的众多必要专利采取了平均主义的计算方式,即涉案UMTS标准下有529个专利,其中一个的数额就是1/529,不区分哪个专利贡献更大。如果专利权人希望分配更多比率的话,就应该承担更多的信息披露义务,以证明其技术方案相比于其他技术方案具有更多的技术贡献;其四是尽管采用了终端产品(苹果手机)的销售金额,但是由于苹果手机上涉及多个标准,因此需要计算UMTS标准所占比率。除了上述四个特点之外,当法院不得不给出某一许可费数额时,可能会给出较低的许可费率,其理由在于将法院的判决作为一种惩罚性缺省规范(penalty default rule),如果专利权人不积极披露其所掌握的既有许可实践、技术方案的突出贡献等信息的话,那么就只能适用该较低的数额。

对于上述标准必要专利下实施许可费的减额计算方法,在实务届也不乏批判之声,特别是横向比较各国既有的标准必要专利的司法实践可以看出[50],在绝对值上日本对于某一件具体标准必要专利所占终端产品销售总额的比率是最低的。在有关智能手机的各种技术领域,国际上几乎站在同一平台参与市场竞争的情况下,日本如此低的损害赔偿额是否会影响技术方案的发明创作热情,进而是否有悖于专利制度通过给予专利权人一定激励来达到产业发达的目的?这些疑问也是留给日本的新课题。

(四)轻过失下的减额计算

在第102条第4款中新增了被控侵权者在轻过失下减少损害赔偿数额的规定。与此同时,为了防止法院在利用该款规定进行裁量时超过必要限度,因此也规定了对于轻过失下的赔偿数额不可低于依据第102条第3款中有关适当实施许可费的数额。本款规定在实践适用并不多,且在适用时即使被控侵权人证明了自己具有轻过失,也未必一定对损害赔偿数额进行减额计算,而是取决于法院的裁量。一般来说,该款规定主要是针对“连锁侵权”(即侵权者可能处于不同市场阶段,包括上游制造商、中游批发商、零售商等,他们随侵权产品的流转而连带地承担侵权责任)情况下,在末端流通环节经营多种产品的零售商,以及以生产经营为目的使用某一侵权器械进行生产的最终用户,如果要求他们对于自身销售的商品,或使用的器械是否侵犯他人专利权逐一进行确认的话,将是过重的负担,因此通过轻过失的规定在一定程度上降低了其经营成本。[51]

(五)程序法上的制度保障

除了上述实体规定外,在程序法上日本专利法也进行了一系列的制度设计,以确保损害赔偿数额算定的实效性。具体来说主要包括两个方面的内容:其一是在证明损害所需事实出现举证困难的情况时,法院可以按照适当损害额进行认定;其二是责令当事人提出用于计算损害赔偿额的资料。

前者是依据《专利法》第105条之三的规定:在认定存在“损失”的情况下,由于证明损害数额所必须的事实在性质上致使举证极为困难时,法院可以基于口头辩论全过程的宗旨以及调查证据的结果,认定适当的损害赔偿数额。该规定看似十分类似于我国的法定赔偿制度,只不过不存在关于赔偿数额的上下限的规定。但事实上该规定是对法官在损害赔偿数额形成心证的具体规定,而在损害的事实可以证明的情况下,是不可以适用该规定的,需要权利人承担证明责任。既有实践中,在赔偿额的计算上真伪不明,法官难于形成心证的情况下,一般都做出对于权利人不利的数额判断。但是在该规定下,并不采取真伪不明下对于负有举证责任一方全有或全无的待遇,而是采取一种平均的计算方法。举例来说,对于损害赔偿数额有50%的概率确信是200万,有50%的概率确信是1000万,在既有的心证程度下可能只能承认权利人200万的损害数额,但是依据第105条之三的规定,采取平均的心证程度的话,则可能达到600万(50%×200万+50%×1000万)[52]。这样在很大程度上就实现了增加损害赔偿数额的功能。

后者是针对侵权产品的数量、侵权者利得数额等证据材料通常都在侵权者手中,如果侵权者不主动提交这些资料的话,专利权人将无法履行证明责任。因此依据《专利法》第105条规定,经当事人申请可以责令向对方提出相关资料。同时资料所持者如果有正当理由的,可以拒绝提出相关资料(第105条第1款但书)。其中不能仅以相关资料涉及一方商业秘密为正当理由而拒绝提出,而是法院在综合衡量双方当事人所涉利益的基础上,得出是否责令一方提出相关资料的命令。由于《专利法》中没有规定一方当事人违反法院责令提出相关资料命令拒不提出的后果,因此需要依据《民事诉讼法》中的一般规定,即认定专利权人关于损害数额的主张为真实。当然提出命令的申请人(即专利权人)本身就是无法证明侵权者的利得等事实,为了防止申请人过高的主张被认定,因此法院一般以行业通常的损害数额为基础进行承认[53]。

此外,对于诉讼过程中发生的律师及代理人等费用,日本司法实践确立了损害赔偿数额的10%可以视为与侵权行为之间具有相当因果关系,进而肯定了赔偿[54]。但是实践中也出现在了损害赔偿数额低于500万日元的情况下,显著提高诉讼必要费用的比重,而在损害赔偿数额高于1亿日元的情况下,降低诉讼必要费用比例的先例[55]。因此以10%的比例为基点,如何结合案件的难易、诉讼的经纬等具体情况恰当补偿专利权人的诉讼成本也是在程序法上需要关注的课题。

从功利主义的角度看,专利制度的目的在于通过赋予发明人足够的激励,以期其在排他权保障下通过市场获取的收益与公开制度的对价交换下实现公共利益。因此完善专利侵权民事救济程序、构建妥当的专利损害赔偿数额计算机制,是实现专利制度功能的重要手段[56]。从总体上看,日本通过修法后近二十年的发展,从实体到程序都形成了较为妥当的制度架构,并在鼓励创新与抑制侵权方面提供了科学性的评价标准。更为重要的是,其从理念上突破了传统侵权行为法以“损害填补”为唯一功能的桎梏,通过损害赔偿制度探寻对于将来侵权行为发生可能性的最佳抑制,使包括权利人实际损失、侵权人所获利益、许可使用费合理倍数在内的各种损害赔偿计算方法统一服务于抑制侵权行为的制度目的。另一方面,我们也需要关注到的是,最佳抑制效果也是一个伴随着一国创新活动的实际情况随时调整,不断摸索的过程。在近期陆续公布的有关专利侵权损害赔偿数额的实证研究显示,日本专利损害赔偿数额的认定率(认定数额/请求数额)约为16%,[57]对于这一比例和损害赔偿的绝对数额,相比于专利权人来说,侵权者的满意度更高。[58]因此如何进一步通过损害赔偿数额的算定达到专利权人的创新激励与侵权行为的抑制功能的实现,仍是有待解决并值得长期关注的课题。

Abstract:The effectiveness ofremedy for patent infringement mainly depends on the judicial judgment of themoney damages. During the past two decades, Japan has formed a more appropriateinstitutional framework on this issue from substantive to procedural lawthrough the revision of patent law, and provided scientific evaluation criteriafor encouraging innovation and restraining infringement. More significantly,the main goal of money damages, which emphasizes the prevention of furtherinfringement, has broken the shackle of traditional ideas that only focus oncompensation of past infringement and actual damages. The three methods ofcalculation, namely the payment of compensatory damages, recovery of theprofits incurred by infringer and reasonable royalty, are unified to achieveoptimal deterrence by eliminating further infringement.

keywords:compensatory damages;optimal deterrence;punitive damages;opportunity cost;damage calculation methods

来源:《知识产权》2017年第6期

注释:

[1]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第308页。

[2]从历史沿革角度看,对于专利侵权损害赔偿数额算定方式,我国在1984版专利法中并未作出明文的规定。1992年对专利法进行第一次修正时,对于《专利法》第60条也并未作出修改。因此在当时的司法实践中,对于专利侵权行为的损害赔偿计算方法存在诸多争议。对此,最高人民法院于1992年12月29日发布的《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》(法发[1992]3号)(以下简称“解答”) 中首次明确了损害赔偿数额算定的三种方式,并确定了以专利权人遭受的“实际损失”为中心的原则。在2000年第二次修订专利法时对第60条进行了修改,并对损害赔偿的计算方法作出明确规定,与“解答”相比,专利法第二次修改中体现出了若干鲜明特点:其一是将权利人损失与侵权人获益并列作为一款规定;其二是将权利人的“实际经济损失”改为“损失”、将侵权人获得的“全部利润”改为“利益”;其三是认定只有被侵权人损失或者侵权人获得的利润难以确定时,才可以参照许可费合理倍数确定。之后,在最高人民法院于2001年7月1日起施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释〔2001〕21号)(以下简称“规定”) 中,对于损害赔偿的计算方法进行了补充,加入了法定赔偿这一方法,数额为人民币5000元至30万元,最高不超过50万元。至此,损害赔偿的计算次序成为:权利人的损失与侵权人的获利并列,其次为许可费的倍数,最后以法定赔偿作为兜底。2008年第三次修正专利法时,将第60条改为第65条,与之前规定相比体现出如下鲜明特点:其一是对于损害赔偿数额算定的方式给出了明确的顺位,首先是权利人的实际损失,其次是侵权人的获利,然后为许可费的合理倍数,最后以法定赔偿作为兜底。将权利人的实际损失优先于侵权人的获利进行考虑;其二是将权利人“损失”改为“实际损失”;其三是大幅提高了法定赔偿额的上限;其四是将权利人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入损害数额范畴。

[3]在《全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国专利法》实施情况的报告》(中国人大网 2014年6月23日)中就明确指出:“专利维权存在“时间长、举证难、成本高、赔偿低”、“赢了官司、丢了市场”以及判决执行不到位等状况,挫伤了企业开展技术创新和利用专利制度维护自身合法权益的积极性”。司法实践的分析亦可见于:陈锦川:《从司法角度看专利法实施中存在的若干问题》,《知识产权》2015年第4期,第17页。

[4]国务院法制办公室:《国家知识产权局关于《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》的说明》(2015),http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml,最后访问时间:2017年2月10日。

[5]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号),以下简称“司法解释二”。第27条中对于被控侵权人侵权获利证明中举证责任的分配与证明标准的设置进行了有利于专利权人的规定。

[6]蒋舸:《著作权法与专利法中“惩罚性赔偿”之非惩罚性》,《法学研究》2015年第6期,第81页。

[7]三种倾向的提炼参考了田村善之教授的整理,见于田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第309页。

[8]东京地判昭和46.6.14判タ266号220页(食品切断器案)。

[9]东京地判昭和37.9.22判タ136号116页(二连枪玩具案)。

[10]管育鹰:《专利侵权损害赔偿额判定中专利贡献度问题探讨》,《人民司法》,2010年第23期。

[11]和育东:《专利侵权赔偿中的技术分摊难题》,《法律科学》2009年第3期。

[12]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第226~227页。

[13]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第251-252页。

[14]东京地判昭和59.2.24判タ536号307页。

[15]潮見佳男:《著作権侵害を理由とする損害賠償、利得返還と民法法理》,《法学論叢》2005年第156巻5=6号,第218页。

[16]最判平成9.7.11民事51卷6号2573页。

[17]鸠山秀夫:《日本债权法各论下》,岩波书店1920年版,第775-776页。转引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270页。

[18]好美清光:《准事务管理的再评价》,谷口还历纪念文集,第379-391页。转引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270页。

[19]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270页。

[20]广中俊雄:《债权各论讲义》,有斐阁1979年第5版,第367页。转引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第266页。

[21]潮見佳男:《著作権侵害を理由とする損害賠償、利得返還と民法法理》,《法学論叢》2005年第156巻5=6号,第247页。

[22]森田果,小塚荘一郎:《不法行為法の目的――「損害填補」は主要な制度目的か》,NBL 2008年第874号,第10-21页。

[23]李素华:《專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用》,《臺大法學論叢》2013年第 42 卷第 4 期,第1396页。

[24]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第213页。

[25]徐小奔:《论专利侵权合理许可费赔偿条款的适用》,《法商研究》2016年第5期,第188页。

[26]

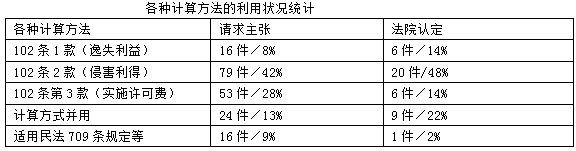

调查对象为2009年1月-2013年12月间发明专利权、实用新型专利权侵权诉讼地方法院(东京及大阪)判决225件。内閣官房知的財産戦略推進事務局:《面向激励创新的专利侵权诉讼动向调查结果(1)》(2015年3月30日),http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai2/siryou02.pdf,最后访问时间:2017年2月10日。

[27]田村善之:《逸失利益の推定覆滅後の相当実施料額賠償の可否》,《知的財産法政策学研究》2010 年第31号。

[28]对于这一问题司法实践中仍存在一定的分歧,持否定意见的判决主要理由在于:如果专利权人就专利法第102条第1款但书所述扣除权利人不能实施的数量(达到99%),又得以专利法第102条第3款请求适当实施许可费率(5%)的话,则专利权人所得请求的赔偿数额将远超过所失之利益范畴(知財高裁平成18年9月25日判決(エアマッサージ装置事件))。因此也可以看出在“填补损失”理念下则很难承认各种计算方式的平行适用情况,而这种理念支配下的排除平行计算的实践并不是主流。

[29]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第361页。

[30]大阪地判平成17.2.10判时1909号78页(病理组织检查标本作成用トレイ)。

[31]東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460(血液采取器)。

[32]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第362页。

[33]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第365页。

[34]大阪地判平成 12.12.12工業所有権法(2 期版)2367 の 84 頁(複層タイヤ)。

[35]東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460(血液采取器)。

[36]如三村量一法官在“老虎机案”(東京地判平成14.3.19判时1803号78页(スロットマシンⅡ))中以市场机会的丧失为理由,认为只要专利产品和侵权产品形成了替代关系,就不再承认侵权者一切关于市场需求不会转向专利权人的抗辩,而是以造成了市场机会损失的可能性为理由完全承认了专利权人的主张。

[37]该案为塚原朋一法官在“自动按摩机案”(知財高裁平成18年9月25日判決(エアマッサージ装置事件))以侵权产品具有专利产品不具备的显著特征为理由,只承认了侵权产品销售数量的1%作为专利权人的逸失利益计算基础。

[38]东京高判平成11.6.15判时1697号96页(蓄热材料制造方法)。

[39]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第377页。

[40]这点上日本著名知识产权法学者田村善之教授的贡献十分突出,特别是其大作《知的財産権と損害賠償》(弘文堂2004年版)中的一系列观点。

[41]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第319页。

[42]東京地裁平成 12.7.18平成 9年(ワ)第 19789 号(ヒンジ事件)。

[43]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第391页。

[44]知的財産戦略本部:《知的財産推進計画2016》(2016年5月),第53页。

[45]中山一郎:《基于日本专利法的损害赔偿是否过低》,《中日合作研究第三次会议报告》,2017年1月7日。同样的观点也可见于:李明德:《关于知识产权损害赔偿的几点思考》,《知识产权》2016年第5期。

[46]東京地裁平成19.2.15判例タイムズ1282号,知財高裁平成20.4.17平成19年ネ第10024号(使い捨て紙おむつ事件)。

[47]東京地判平成25.2.28判時2186号150頁,知財高判平成26.5.16平成25(ネ)10043(パケットデータを送受信する方法及び装置)。

[48]这一认定数额相比于原告的请求数额大幅减额。关于该案背景的详尽介绍请参考:刘影:《日本标准必要专利损害赔偿额的计算——以“Apple Japan vs. Samsung”案为视角》,《知识产权》2017年第3期。

[49]田村善之:《FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(5?完)——アップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決》,NBL2014年第1033号,第36-52页。

[50]

[51]田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第328页。

[52]田村善之:《ライブ講義知的財産法》,弘文堂2012年版,第396页。

[53]田村善之:《知识产权法》,有斐閣2010年第5版,第322页。有关证明妨碍规则在专利损害赔偿中的适用问题,请参考:刘晓:《证明妨碍规则在确定知识产权损害赔偿中的适用》,《知识产权》2017年第2期,第55-63页。

[54]增井和夫,田村善之:《日本专利案例指南》,李扬等译,知识产权出版社2016年版,第460页。

[55]飯田圭:《特許権侵害による損害賠償額に関する立法的諸課題について》,ジュリスト 2016年11月号,第43页。

[56]李素华:《專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用》,《臺大法學論叢》2013年第 42 卷第 4 期,第1447页。

[57]调查对象为2009年1月-2013年12月间发明专利权、实用新型专利权侵权诉讼地方法院(东京及大阪)判决225件。内閣官房知的財産戦略推進事務局:《面向激励创新的专利侵权诉讼动向调查结果(1)》(2015年3月30日),http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai2/siryou02.pdf,最后访问时间:2017年2月10日。

[58]知的財産研究所:《知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度運用に関する調査研究報告書》(2016年3月),https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_12.pdf,最后访问时间:2017年2月10日。