字号:

字号:小

中

大

在我国民间对日战争损害索赔诉讼及和解的历史进程中,花冈强掳劳工在日本提起的两个损害赔偿诉讼案件具有一定的代表性和引领作用。我国的民间对日索赔诉讼开始于二十世纪九十年代初,1995年6月26日花冈强掳劳工代表耿谆等11人在日本东京地方法院对被告鹿岛建设株式会社(以下简称鹿岛公司)提起的损害赔偿诉讼是较早和诉讼标的较大的案件。这一案件,最终在二审法院东京高等法院的劝告下于2000年11月份达成和解,被告鹿岛公司同意向中国劳工谢罪并赔偿5亿日元。时隔20年,2015年6月26日,花冈强掳劳工宋明远等13人又在日本大阪地方法院对被告日本国提起了损害赔偿诉讼。这两个花冈强掳劳工对日索赔诉讼,有什么联系和区别呢?两个诉讼各具有什么现实意义呢?这是许多花冈强掳劳工及其亲属、关心民间对日索赔的人士都希望弄清楚的重要问题。

从两个时隔20年的花冈劳工索赔诉讼的基本情况看,可以说两个案件既有联系又有区别。

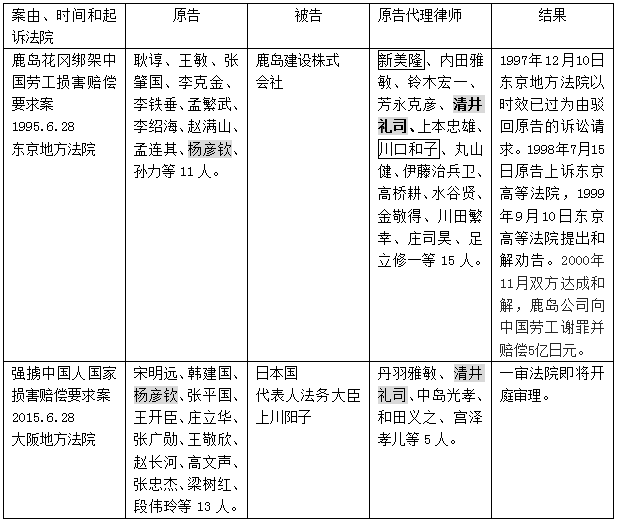

首先,两个案件都与“花冈事件”的强掳劳工有关,即诉讼主体主要是被强征的花冈劳工等或其诉讼继承人。有的原告(杨彦钦)既参加了第一次诉讼,也参加了第二次诉讼。原告的代理律师也有延续性,有的律师(清井礼司)既代理了1995年的诉讼,又是2015年诉讼的代理人。其中,新美隆律师于2006年12月20日病逝,川口和子律师于2013年12月3日病逝。另外,在案由、诉讼请求、事实与理由等方面,也具有一定的联系性。

其次,两个诉讼的主要区别在于:1995年是针对强掳劳工的企业鹿岛公司提起的民事损害赔偿,2015年则是针对日本国提起的民事损害赔偿。以国家为对手的第二次诉讼的难度,显然是增加了。另外,两次诉讼在“诉讼请求”、“事实与理由”的内容和形式上也有一些差别。

表1:花冈事件两次诉讼情况比较

1995年6月26日提起的第一个花冈劳工索赔案,原告方的诉讼请求有两个:一是,被告向各位原告支付550万日元以及自判决书送达之次日起到全部付清为止年利5分的滞纳金,并请求先予执行;二是,由被告承担诉讼费用。2015年6月26日提起的第二个花冈劳工索赔案,原告方的诉讼请求增加到了5个:一是,被告向各位原告支付550万日元以及自判决书送达之次日起到全部付清为止年利5分的滞纳金,并请求先予执行;二是,被告向各位原告出具相应的附件1所示的谢罪文书;三是,被告给各位原告在《每日新闻》《产经新闻》《读卖新闻》《朝日新闻》和《日本经济新闻》上,按照附件4的条件,登载附件2所示的谢罪广告;四是,被告给各位原告在《人民日报》《中国青年报》《南方日报》《光明日报》和《文汇报》上,按照附件4的条件,登载附件3所示的谢罪广告;五是,由被告承担诉讼费用。

从两个案件的诉讼请求的比较中,我们可以看到:首先,在原告索赔的金额上是一样的,都是550万日元及其滞纳金并先予执行。这反映出了两个诉讼在要求经济赔偿方面的象征意义,即原告们并没有“狮子大开口”,而是要求被告给予适当和象征性的经济赔偿。其次,1995年的索赔案并没有把“谢罪”作为独立的诉讼请求,2015年的索赔案则增加了“出具谢罪文书”、在日本主要报纸“登载谢罪广告”和在中国主要报纸“登载谢罪广告”等三个涉及“谢罪”的独立诉讼请求。这说明,时隔20年后的第二个花冈强掳劳工索赔案,已经把“谢罪”作为了主要的诉讼请求。

在1995年提起的第一个索赔诉讼中,由于当时的历史条件和认识上的局限性,原告们及其代理律师主要把矛头对准了使用和侵害强掳劳工的日本企业,要求被告以经济赔偿的方式对原告做出“谢罪”。这一诉讼是在原告们与被告交涉无果的情况下提起的。关于这一事实,在原告起诉书的第一部分“序言”和第五部分“起诉为止双方交涉的经过与被告鹿岛公司的对应”中做了详细的表述:

1989年12月,原告们在向被告提出赔偿要求之后,有关强掳中国劳工的调查研究也取得了长足的进展。1990年7月5日,被告与花冈事件的幸存者和遗族代表原告耿谆先生经过直接交涉,就达成的协议发表了“共同声明”。这是1989年12月,在以耿谆为会长的“花冈受难者联谊会(筹备会)”对被告提出的三项要求(即谢罪、建设教育后人的纪念馆和支付经济赔偿)的基础上,双方交涉结果的一个总结。在“共同声明”第一项里,被告将如下内容向国内作出了表明:“中国人在花冈矿山营业所现场所受的苦难,起因于根据内阁决议所进行的强掳和强制劳动的历史事实,鹿岛建设株式会社承认这一事实,认识到自己负有企业责任,向当事的中国人及其遗属表明深切的谢罪之意。”这个声明,是作为役使企业的被告第一次在最了解事实真相的受害者面前所作的坦率表达,与政府顽固不化的姿态形成鲜明的对照,被人们认为是日本企业对历史的良心表示,成为后来着手“战后补偿”问题的一个良好的出发点。从“共同声明”发表后的1990年夏天开始,在被掳劳工最多的河北省,来自河北大学等单位的志愿者们开展了寻访被强掳到花冈的幸存者和遗属的调查活动。在找到一部分幸存者和遗属的基础上,1991年花冈受难者联谊会正式成立。截止到起诉时,大约已经有60名幸存者和350名遗属参加了联谊会。在“共同声明”发表后的数年中,联谊会的代理人与被告鹿岛公司的法务部长之间,进行了长期的交涉。其中被告公司提供的具体方案是:一是提供5千万日元以上的费用作为祭灵事业的筹备金,二是在死者遗骨送还之前在临时安置的大馆市信正寺内建立纪念碑。这与共同声明所表示的共识、承诺的责任具体化相差甚远,所以没能达成协议。之后,花冈受难者联谊会于1992年7月、1994年7月和10月,派出代表与被告之间进行了直接交涉。被告始终采取了只听取幸存者和遗属意见,但对解决问题的具体化持消极态度的做法。在最后一次即1994年12月25日的直接交涉中,被告董事长河相全次郎只是口头表示考虑“赔偿”,但却没有任何具体的积极行动。由于联谊会考虑到如不起诉鹿岛公司,在花冈强掳劳工的整体赔偿和谢罪方式等问题上将无法与其达成广泛的共识和协议,因此于1995年3月结束了与鹿岛公司的谈判,于同年6月28日采取了代表诉讼和以诉讼推进和解的办法。

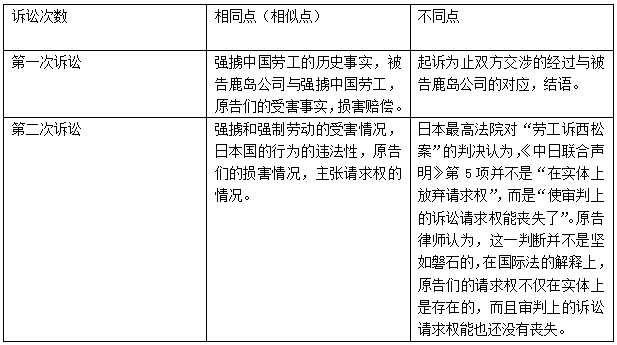

两个花冈劳工索赔案的“事实与理由”具有一致性和联系性。这主要表现在两个诉讼的基本事实与理由,在第一个诉讼的起诉书中已经查明和说明,在第二个诉讼中延续了第一个诉讼的基调并做了进一步的阐释。第二个诉讼的事实与理由还吸收了花冈事件的最新调查研究成果和相关判例查明的事实。

第一个诉讼的“事实与理由”主要包括第二部分“强掳中国劳工的历史事实”、第三部分“被告鹿岛公司与强掳中国劳工”、第四部分“原告们的受害事实”、第五部分“起诉为止双方交涉的经过与被告鹿岛公司的对应”、第六部分“损害赔偿”、第七部分“结语“等内容。

第二个诉讼,在“强掳中国劳工的历史事实”、被告与强掳中国劳工、“原告们的受害事实”、“损害赔偿”等内容上,与第一个诉讼具有一致性和连续性。当然,在写法上并不是简单的重复,而是将二十年来通过调查研究取得的新成果、新证据和法理写入了起诉书。按照第二个诉讼起诉书的说法,那就是:“本案系1940年(昭和15年)前后到1945年(昭和20年)在中国华北等地被日军逮捕、监禁并强掳到日本在大阪市的造船厂、装卸场和秋田县花冈町(现在的大馆市)鹿岛组花冈办事处从事劳动的被害人及被害人的遗属对被告国请求损害赔偿等的案件。被强掳到花冈的中国受害者们,在所谓的‘花冈事件’发生后第50个年头的1995年(平成7年)6月28日,曾在东京地方法院以鹿岛建设株式会社为被告提起诉讼请求损害赔偿,这一诉讼在2000年(平成12年)11月29日通过东京高等法院的劝告达成了和解。但是,这一和解补偿的中国受害者的损害是针对鹿岛组的虐待、奴隶性强制劳动等而言的,而逮捕、监禁、强掳,迫使强制劳动并且战后隐瞒这些事实、对被害者们没有采取任何损害恢复措施、一直搁置到现在的国家的损害,至今尚未做出任何赔偿。因此,在花冈事件迎来70周年之际,被强掳到花冈办事处的被害者们以及同样被强掳到大阪市大阪船舶装卸工地的被害者及其遗属们,决定提起诉讼,追究国家的责任,要求国家做出损害赔偿等。”

除了继承和发展了第一个诉讼的事实与理由外,第二个诉讼的事实与理由还将2004年广岛高等法院作出的中国强掳劳工诉西松建设株式会社(以下简称“劳工诉西松案”)的判决中认定的历史事实作为被法院确认的事实写入起诉书。其原文是这样的:“2004年(平成16年)7月9日,以西松建设株式会社为被告、中国强掳被害者为原告的上诉审法院——广岛高等法院,对以下事实做出了认定:‘日中战争爆发后,一方面,扩大生产力成了国家的主要政策,另一方面,由于出兵而导致的男性劳动人口的减少,使得劳动力不足成了显著的问题,以包括那些期待按照国策取得更大利益的被上诉人在内的、大型土木建筑公司加盟的土木工业协会为首的业界团体,以在伪满洲国取得的实际成绩为背景,对于那时一直在日本国居住和劳动受限的中国人,也积极地让政府推进迁入政策,日本政府也相应做出了内阁决议等,调整了制度,在确保实际的中国人劳动者事宜中,由于受日本军队及日本政府影响较大的华北劳工协会起到了重要的作用,日本军队直接参与了这一确保事务,所以日本政府、日本军队及被上诉人等相关业者才能够合作将中国劳动者迁入到日本,建立强制劳动制度并予以实行。’”

虽然“劳工诉西松案”,于2007年被日本最高法院驳回上诉,但该案查明的事实并没有被推翻。日本最高法院于2007年(平成19年)1月15日驳回西松建设株式会社上诉的依据是,认为其请求权论点以外部分的上诉申请没有理由。并且,同年4月27日日本最高法院驳回劳工上诉的依据是,根据《中日联合声明》和审判上的个人请求权已经被放弃这样的判断。

第二次诉讼的起诉书是这样阐述本案与“劳工诉西松案”的关系的:“另一方面,以强掳到大阪市和秋田县大馆市的被害者们为原告的本件诉讼,在强掳、强制劳动的实际情况及有日本政府的参与这一点上,与西松建设诉讼具有共同性。但是,在将日本国作为被告这一点上,与西松建设诉讼不一样。因此,在本件诉讼中,为了弄清楚日本国的责任,就有必要弄清楚使强掳、强制劳动成为可能的立法上的措施及行政上的措施和行政机关的参与情况。”

表2:花冈事件两次诉讼“事实与理由”部分的异同点

“花冈事件”的第一个诉讼与和解,具有一定的历史意义。这主要在于它突破了日本企业一贯仅仅在口头上表示“反省”或“谢罪”,但拒不给予经济赔偿或补偿的态度。这一“和解”本身补偿的人数涵盖全体中国花冈劳工,为风烛残年的中国受害人及其遗属提供了一定的物质和精神慰藉,同时也为相关被强掳劳工继续向日本政府要求赔偿、谢罪提供了一定的条件。2015年的第二个诉讼,则是一个在理念上高于第一个诉讼的案件,它直接涉及日本国在二战期间强掳劳工的侵权责任,直接敲打了日本国作为一个发达国家和“法治国家”应如何对强掳劳工承担损害赔偿责任的大门。

后记:本文系作者2015年9月1日在天津召开的“继承花冈暴动精神 追究日本政府历史责任专题研讨会”上的发言稿。在本稿的写作和修改过程中,得到了花冈和平友好基金管理委员会委员长田中宏先生、旅日华侨中日交流促进会秘书长林伯耀先生等的帮助,特此鸣谢!