字号:

字号:小

中

大

2010年9月28日,中俄两国元首发表《关于第二次世界大战结束65周年联合声明》。该声明指出:“中俄坚决谴责篡改二战历史、美化纳粹和军国主义分子及其帮凶、抹黑解放者的图谋。《联合国宪章》和其他国际文件已对第二次世界大战作出定论,不容篡改,否则将挑起各国和各民族之间的敌对情绪。这种图谋会把我们带回到以意识形态划线处理国际关系的时代,导致国际社会为应对全球性挑战和威胁所作的努力付诸东流。”事实上,时至今日,仍有包括犯下反人类罪行的日本“731部队”首领在内的战犯被免于起诉而未受惩处,甚至有的法西斯分子在战后反而身居高位。在二战胜利65周年之际,这份《联合声明》的发表具有特别的意义。

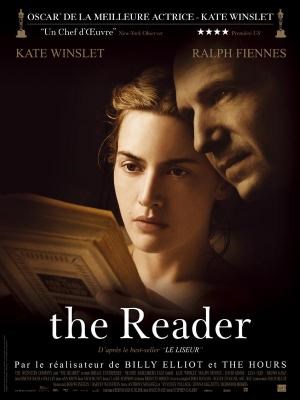

无论如何,今天严正申明作为法西斯主义受害国的明确立场,不管对于要求继续清算法西斯主义者的历史责任,还是对于有力回击某种企图篡改二战历史的政治逆流,都具有道义、政治和法理上的多重正确性和必要性。但是,由英国人史蒂芬·戴德利执导、根据德国法学家伯恩哈德·施林克的同名小说所拍摄的电影《朗读者》却提供了更为鲜活具体的所谓“法西斯主义者”形象,让我们对以为可以理所当然脱口而出地做出回答的问题不再那么毫不迟疑,因为“她”(或者也代表无数个“他”)的独特存在使我们不得不再次被逼问:我们到底该怎样对待“法西斯主义者”?我们到底该依据何种原则决定自己的立场与态度?

一、爱的轨迹

影片中的那个“她”名叫汉娜·施密茨,1922年10月21日生于罗马尼亚的赫曼施塔特,原来在西门子公司工作并获得晋升,1943年加入德国党卫军,成为德国纳粹所控制的臭名昭著的奥斯维辛集中营的一名卫兵;也许是因为工作尽职尽责,她后来被调往克拉科夫附近的一个小点的集中营,每个月与其他五位女卫兵一道各挑选10名犹太人送回奥斯维辛集中营处死;她还于1944年冬天参与了后来称为“死亡迁移”的行动,在突遇空袭时拒不开门,导致300名犹太人被活活烧死在起火的教堂里。

汉娜的罪行令人发指,似乎并没有多少值得商讨的余地,只要定罪处罚即可。但是,影片提供了一个特殊的观察角度,那就是汉娜的恋人迈克尔·伯格。在迈克尔看来,这个在世人眼里罪大恶极的刽子手,却浑身闪耀着人性的光辉,终究是值得他用全部生命去热爱的生死恋人。这种看法恐怕让人始料未及,但在我看来却未尝不应进行深深反思。

迈克尔和汉娜相遇于1959年春天, 迈克尔因突发猩红热受到汉娜的救助,三个月后迈克尔病愈前往答谢,于是开始了一段刻骨铭心却负累终身的夏日恋情。这段恋情的产生倒颇为符合弗洛伊德关于爱情是性本能的表现或升华之看法,37岁的汉娜色诱了不满16岁的迈克尔,初经人事的少男一下子不可救药地爱上这个完全可以做自己母亲的中年妇女。当时的德国正在二战之后的持续反省期,1945年11月20日到1946年10月1日的纽伦堡审判早已闻名于世,而对其他战犯或纳粹分子的审判仍在德国各地进行得紧锣密鼓。像汉娜这样一个曾经为纳粹工作过又没有文化的中年妇女,应是一直过着东躲西藏、深居简出的低调生活。当时她在电车上做售票员,朝起晚归,索然独居。恐怕左邻右舍没有人真正知道她是谁,她也不见得敢交什么样哪怕是稍微熟识一点的朋友。

37岁的独居女子,因为命运的一个转折,除了失去五彩缤纷的生活与对前途的奢求,同时也早已失去与人恋爱、成婚的权利,她所拥有的一切不过是一份薪水微薄的工作聊以糊口。做事,并活着,她的全部生活仅此而已。但是,她并没有失去做人的那种尊严。也许,正是由于她觉得自己仍有这份尊严,所以才可以一直坚强地活着。这种尊严于她来说的表现是多样的,并最终为此付出了极其高昂的代价。但这里首先要提起的是,她对文化的渴求是她所自认的尊严之重要内容。亚里士多德早就断言,人类有一种求知的天性。在汉娜看来,也许就是求知才使她在低贱、卑微、机械、乏味的生活中仍能感觉到自己是一个有尊严的人。

所以,当她听到前来答谢她的迈克尔述说生病时连书都懒得读时,就强烈地受到触动:迈克尔是一个有文化、能朗读的人,也许还是一个可以为她朗读的人——就像她在集中营时让可怜的犹太女孩为她朗读那样,他也满足她的文化渴求。可能就是在这一刻起,她就下定决心要把迈克尔留在身边。不可否认,选择一个不满16岁的男孩作为自己的目标,更方便她掌控一切、维护自尊并确保自身不受伤害。她拿小事大做文章逼迫迈克尔在第一次争吵中首先向她低头道歉,而后就更改了她和迈克尔在一起时做事的顺序:从先同房后听朗读改为先听朗读后同房——不是自己拿身体交换文化享受,而是别人拿文化服务求取她的身体!从此,迈克尔在她面前惟命是从。

无论如何,迈克尔对汉娜的感情是真挚和热烈的。这是他第一次交往的女子。这个女子对他的鼓励让他在生活的方方面面都重建了自信,而此前他一直觉得自己一无所长。他不仅成为一个优秀的朗读者,而且在球场上也成为一名得分好手。对汉娜的爱让他的世界充满了光彩,他甚至无视同龄女生苏菲的美丽和追求,世俗的偏见也根本让他无动于衷。迈克尔自白道:“我并不害怕,我什么都不怕,我的痛苦愈多,爱得愈多,危险只会加强我的爱,它让爱更坚固,忘却爱的偏见。我是你惟一需要的天使,你的存在将让生命更美丽。你将重返天国。上帝看着你说,只有一样东西能让我们完整,那样东西就是爱。”

如果说汉娜对迈克尔的需要并不起因于爱,但随着交往的增进,迈克尔对她的意义已非比寻常,他让她在不幸艰难的生活中再次品尝到幸福的滋味。一次又一次声情并茂的朗读,一次抛开俗务的骑车远足,让她发自内心地感到喜悦而泪流满面!她的生活也因此而重新焕发光彩。

弗洛姆在《爱的艺术》中反对弗洛伊德将性本能给予地位过高的强调及对爱的前导性作用,而赞成性是爱的一种温柔后果。但倘若他看到迈克尔和汉娜后来的交往,恐怕也会由衷赞成他们之间无所顾忌的真爱。弗洛姆强调在爱的过程中必须具有爱的能力,而反对着力于是否能被人爱或爱的对象之问题。无疑迈克尔和汉娜都具有爱的能力,他们都具有“给”的能力,并且因自己的爱深深唤起了对方生命的活力,使对方整个的生活为之焕然一新、璀璨夺目。这样的爱,有质地,有温度,只可惜,命运未让她一帆风顺。

汉娜的一贯尽职尽责又赢得了她在电车公司的晋升:她不用再站班车四处奔波,而可以调动到办公室做调度工作。这是一种轻松的文案工作,对其他人来说也许正是求之不得的美差,但对汉娜而言却是工作和爱情的双重灾难:这种工作必须能识文断字才行,而她却是一个不折不扣的文盲。要在爱人和同事面前承认自己引以为耻的文盲事实吗?要引发别人对她过去经历的详细盘问吗?这只要想一想就令人不寒而栗:无论是她的尊严还是理智都不容许她这么做。她在短暂的情绪失控后很快理智起来,不动声色非常认真地为迈克尔最后一次洗澡,强忍着肝肠寸断的痛苦与迈克尔最后一番激情,然后借故把他赶到他的同学那里去,而自己却怀揣着无限的深爱和遗憾悄悄离开……

二、正义的拷问

七个年头转瞬即过。1966年的迈克尔已成为海德堡大学法律系的学生。在一次旁听庭审的过程中,他意外发现在被告席上受审的纳粹分子竟然就有自己当年的恋人汉娜·施密茨。他的心又一次被深深震撼了!掩埋在他内心多年的那份感情竟从没消逝,但也从没有这样局促和彷徨过!汉娜当庭承认自己当年挑选犹太人送去处死以及造成300名犹太人死于教堂火灾的事实。当同案的另外五名女卫兵一致指认是汉娜为首写下虚假工作报告时,法庭提出鉴定汉娜的笔迹。在这个紧要关头,为了保有自认的那种做人的尊严,汉娜居然掩盖自己是文盲的事实,直认就是她写下的工作报告。

摆在迈克尔面前的选择是:动员汉娜向法庭说明真相以换取较轻的量刑;或者默不作声任由汉娜走向自己选择的悲剧。选择前者,就意味着他为自己的恋人减少痛苦,但同时也是在为一个千夫所指的纳粹分子开脱罪责;选择后者,则意味着他站在了世人所谓的正义一面,任由纳粹分子自取毁灭,但同时就任凭自己的爱人陷于危境却置之不顾。选择正义,还是选择爱?当迈克尔去探访汉娜时,望着漫天的风雪,也许就如同望着死去的300名犹太人的冤魂,他在最后一刻掉头而去。结果汉娜被判处终身监禁,而同案的其他五个女卫兵只各被判处四年六个月的徒刑。旁听席上的迈克尔惟有泪如泉涌。

我们也许该谴责迈克尔没能站在真正的正义立场上,也许他该像他的老师所鼓励那样,像个真正的律师那样思考问题,为一个万恶不赦的纳粹分子做理所应当的辩护或帮助。至少他也应该想一想,在他内心(且不论正在进行的审判)所进行的对汉娜的审判到底依据的是汉娜行为当时的法,还是事后的法?甚至根本不是法律,而只是依据某种道义良知所确立的道德律?设若如此,像汉娜之类根本看不见、弄不懂这个庞大的纳粹机器运作之实质的普通人,她如何能在自己行为之前就具有违法认识的可能性?我们又如何能够期待汉娜按照后来的法去行事呢?惩罚又怎么可能真正使汉娜从内心确信自己的过错并诚心改悔呢?

但没有那么多如果。迈克尔终究站在了他在专门讨论会上同学的思考立场上,那就是所有的纳粹都该处死,审判正是伸张正义。甚至,处罚六个女卫兵是远远不够的,即使当初受了蒙蔽但知道真相以后的纳粹都应当自行了断。也许这种看法今日讲来过于偏激,但在二战之后的德国,在犹太人如山的尸骨面前,又有几个有良知和正义感的德国人不会持这种看法呢?要求迈克尔远远超越他的同龄人而达到他的老师的水准恐怕既强人所难,也会置迈克尔于危境。这种帮助和辩护势必会让他成为同辈人舆论谴责的中心而名誉扫地。在各种媒体对本案的高度关注下,也许还会影响到他的职业前程。他所做的决定,不过是做了一个德国绅士能有的通常决定。而他为此付出的爱的代价,恐怕是任谁也始料未及的。也许只因为他心中的那份爱之强大,丝毫不亚于他心中的那份正义感。

三、爱与正义的较量

迈克尔转身回校开始接纳他的女同学苏菲,但结婚时娶的却是葛楚,他们生下女儿朱莉娅并很快离婚。在迈克尔内心深处始终无法忘怀与汉娜的忘年恋,可他不幸的婚姻在教堂惨案的幸存者伊拉娜·马瑟看来则是汉娜·施密茨的另一桩罪行:她勾引未成年的男孩并使他丧失了真正爱一个人的能力,丧失了正常经营婚姻家庭的能力。但迈克尔却不是这样看待,他对没有在审判中帮助汉娜的行为内疚不已,甚至连父亲的葬礼都不愿回来参加,只因为不愿回到这个满溢伤心往事的小镇。直到他离婚以后决心为在狱中的汉娜做些什么时,他才带着女儿和对心上人的关爱与歉意回到家乡。

迈克尔因爱而生的行为是再次为爱人朗读,就像当初他们在一起的甜蜜时光那样。他把所有读过的书夜以继日地一本本读下来,录了音给汉娜寄去。汉娜激动不已地重听这熟悉的嗓音和曾经的篇章,她无疑觉得她一生惟一的爱又重来。这种爱的力量是巨大的,竟然使她在极其简陋的监狱条件下自学识字,所为不过是能够给自己的爱人写封简短的情信。值得一提的是,汉娜并不知道迈克尔当初就坐在旁听席上并葬送了帮助她的机会。当身获重罪锒铛入狱,她做人的尊严早已被击得粉碎,是什么支撑着她度过狱中的漫长岁月?只因为她心中有爱,只因为她曾经真爱过一回,只因为也许她仍可相信她的爱人心中仍然有她的位置。爱,是她活着的惟一理由和意义。所以当她可以向迈克尔写信时,竟然赶快提出来“多寄一些罗曼史”!

可是,迈克尔因其所谓的正义而生的追问并没消失。他并没有回汉娜的信,因为一旦回信,似乎就意味着承认他愿意和汉娜重温旧情。汉娜所期待的旧情在他那里肯定并没有被拒绝,但却有条件:那就是汉娜要对自己当年对犹太人所犯下的罪行彻底的忏悔。这也许同样是因为迈克尔深爱汉娜,所以始终期待在汉娜身上看到他所要求的那种对正义的理解和认同。若他果然已经不爱汉娜,他就再也没有追问的必要了。

汉娜在监狱呆了22年,已经年过六十,满头白发。此时,前去准备接汉娜出狱的迈克尔提出了自己的追问。

迈克尔—— 你常常想起过去吗?

汉娜——你是说跟你在一起的时光?

迈克尔——不,不是,我不是指我们的事。

汉娜——在审判前,我没想过往事,从来不必想起那些事。

迈克尔——现在呢?你现在有什么感觉?

汉娜——我有什么感觉不重要,我有什么想法也不重要,人死不能复生。

迈克尔——我不确定你是否从中学到什么?

汉娜——我学会了一件事,小子,我学会了阅读。

这个正义的追问终究还是从迈克尔那固执的正义感里挤了出来,它的直接后果就是造成汉娜结束自己的生命。迈克尔未能接到自己的爱人,只接到一份遗嘱,让他把汉娜余下的数十年积蓄交给教堂惨案的幸存者,由其决定这笔钱的用途。

汉娜之死是一种最后的彻底忏悔吗?在爱人的逼迫下,她最终以死和遗赠的方式忏悔自己生前的罪行吗?我并不这么看。她的死只是对她惟一所有的东西——真爱——之献祭。她因爱而活着,并为爱而死。她说得多么清楚,在审判前她从没为自己做过的事而后悔,在监狱里她也从没觉得自己应该为之忏悔——因为她有什么感觉和想法根本都不重要。她就是这样一个没什么文化的普通人,从来不关心什么政治正确的大问题,她挑选人送回奥斯维辛集中营处死不过是为了给新来的犯人腾出安置的空间,她不给起火了的教堂里的犹太人开门只是为了避免有人趁乱逃走。她所做的一切不过是尽自己的职责,她加入党卫军也不过是为找份工作,混口饭吃。一切就这么简单。

对她而言,最重要的只有一件事:一个给她寄了这么多录音带的人,是否在心里还仍然把她摆在最重要的位置上?当发现那种所谓的正义高高在上时,她内心已经绝望。但是,她仍以自己的方式告诉迈克尔,她愿以死和遗赠去满足迈克尔的期待,以此作为对爱人最后的安慰!

在迈克尔那里,正义之于爱似乎占了上风,他的爱人受到过分的刑罚、付出风烛残年的生命,他自己也不能与真爱早日团聚,并搭上一个破碎的婚姻。但在汉娜那里,爱却始终压倒正义,汉娜用她的生和死去注解真爱的至上,那所谓的正义,在她的爱面前从来就不值一提!但迈克尔对她的爱的回应是留有遗憾的,她对迈克尔的所谓之正义的回应实质上也令“正义”沮丧!在爱与正义之间,没有一个赢家。

四、朗读的寓意

重看《朗读者》,才真正被朗读所感动。朗读就是桥梁,爱的桥梁。迈克尔为汉娜朗读,开始了他们的忘我之恋;迈克尔再次为汉娜朗读,则在多年之后重燃狱中汉娜爱的激情!其实这对迈克尔而言,何尝不是一次爱的意义上之和解:即使所爱的人是个万恶不赦的纳粹,一样值得为她朗读!迈克尔最后以汉娜的名义将其遗赠捐给帮助犹太人促进朗读的组织,这就扩大了朗读的意义。他可以通过使更多的人学会朗读,来在更多的人身上实现汉娜所珍视那种做人的尊严!这就在更高的层面上实现了与汉娜的和解,也足以证明他心中的那份真爱虽受摧残,但并未凋亡,他在做人的尊严上理解并尊重汉娜——这也许还是他当初放弃在审判中帮助汉娜的一个理由吧? 迈克尔最后能够敞开心扉和女儿朱莉娅谈谈自己的生死恋人,那正是因为他觉得完全可以不再为一个纳粹爱人而感觉羞耻,因为她同样是一个有尊严的人,有爱的坚贞的人,有诚实品格的人,有高贵灵魂和人性光辉的人……

今日当我们重新要求追究二战中未能了结的法西斯主义者的责任时,也许我们应该对那些像汉娜一样的巨大法西斯机器上的无知螺丝钉给予区别对待。那些决定发动战争的人、决定实施法西斯暴行的人,具有无可推卸的历史责任;而那些像汉娜一样不问政治不具大是大非判断智识的人,则大可不必一味谴责其如汉娜﹒阿伦特之所谓“庸常之恶”——尽管我们仍然要竭力避免“庸常之恶”的发生,或许就可从让更多人具备朗读的能力开始。如何从国家制度的安排层面深刻反思避免纳粹极权重演,要远比以近乎完人的标准去苛责一个文盲具有更加重要的意义。

他们的行为固然是恶行,但我们也该问问自己,到底自己所依凭的是狭隘的正义名义下的报复,还是明智理性下的对爱的原则的尊重、对人的尊严原则的敬畏?弗洛姆说:“如果我确实爱一个人,那么我也爱其他的人,我就会爱世界,爱生活。如果我能对一个人说‘我爱你’,我也应该可以说,‘我在你身上爱所有的人,爱世界,也爱我自己。’”既然我们还并没匮乏爱的能力,那么为何我们不能去惩罚那些必须惩罚的,宽恕那些可以宽恕的?这难道不也是一种实现大爱和自我尊严的方式吗?

朗读的声音似乎在耳边又起,我也似乎看到真爱在幽暗的边缘滋长,她就如同波德莱尔的“恶之花”,身在地狱,心向天堂!在真爱如停车位一样难找的现代都市里,或许仍可在秋风中轻轻朗读:“恶之为花,其色艳而冷,其香浓而远,其态俏而诡,其格高而幽。它绽开在地狱的边缘,它是伊甸园中的一枚禁果……”

(2010年10月2日作于北京大学畅春新园,2015年9月7日改定于北京南郊原香客居)

焦旭鹏,北京大学刑法学博士、中国社会科学院法学研究所刑法学博士后,现为中国社会科学院法学研究所助理研究员。