字号:

字号:小

中

大

【内容摘要】我国司法实践中存在"重受贿、轻行贿"现象,要纠正这一错误倾向,应当取消特别自首制度,明确行贿犯罪与受贿犯罪在立案过程中的平等地位。要实现刑法对行贿犯罪的有效规制,还需完善行贿犯罪的构成要件,将贿赂犯罪中的"财物"改为"不正当好处",将行贿犯罪中的"给予"改为"提议给予、许诺给予、实际给予";完善行贿犯罪的刑罚配置,为行贿犯罪全面配置罚金刑,并完善行贿犯罪的资格刑,对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚。与此同时,行贿犯罪的罪名体系也应作出适当调整。

【关键词】行贿 特别自首制度 贿赂 资格刑 罪名体系

贪污贿赂犯罪是腐败犯罪的主要类型。近年来,贪污罪已经有了较大幅度的下降,但贿赂犯罪却仍然猖獗。① 如何有效治理贿赂犯罪成了当前反腐工作的重心。在我国刑法中,贿赂犯罪包括受贿、行贿、介绍贿赂等罪名。就行贿与受贿的关系而言,虽然有行贿行为不一定有受贿犯罪,但有受贿犯罪却常有行贿行为。从这个意义上说,行贿行为是受贿犯罪产生的一个重要根源,治理贿赂犯罪必须对行贿犯罪予以重视。长期以来,我国学界对行贿犯罪的研究比对受贿犯罪的研究要薄弱得多,即便这几年对行贿犯罪的关注度有所增加,但与对受贿犯罪的研究相比,仍然存在很大差距。因此,本文将对我国行贿犯罪的相关问题作些分析,并提出相应的完善建议。

(一)"重受贿、轻行贿"现象的存在

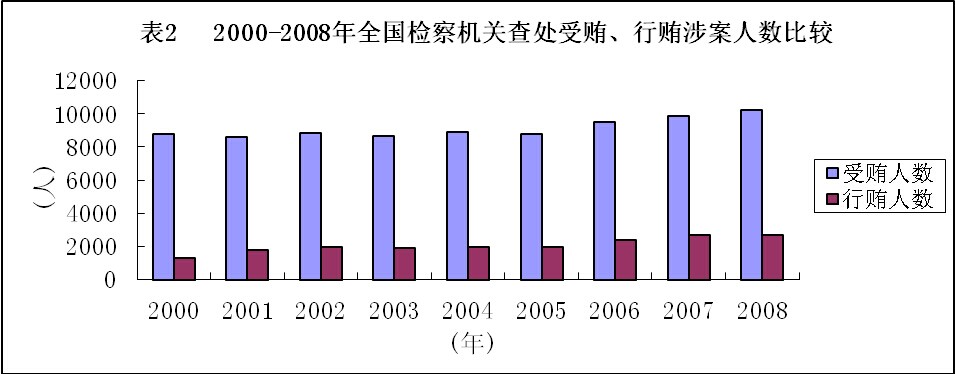

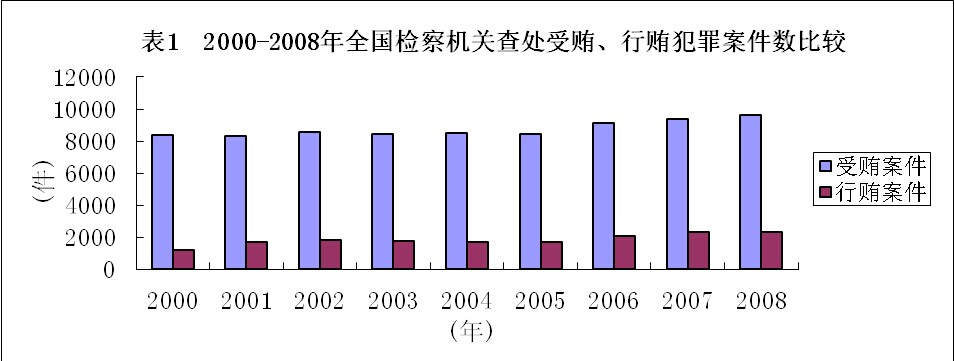

我国司法实践中一直存在"重受贿、轻行贿"的现象,行贿犯罪的查处率远远低于受贿犯罪。然而,有受贿犯罪常有行贿行为,行贿犯罪的查处率低,并不意味着行贿犯罪的发生率低。因此,1999年最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知》(以下简称《通知》),要求加大对行贿犯罪的打击力度。《通知》发布后我国司法机关加大了对行贿犯罪的查处力度,然而,对行贿犯罪的查处数量虽有增加,但"重受贿、轻行贿"的现象却依然存在(见下图)②

由上可见,在2000年-2008年这9年时间里,我国检察机关查处受贿犯罪的案件数量与涉案人数和行贿犯罪差距非常之大,"重受贿、轻行贿"的现象十分明显。虽然我国司法机关在1999年已经注意到这一现象,此后十多年间最高司法机关也一直在强调要加大对行贿犯罪的打击力度,但情况似乎并未得到根本改变。

(二)"重受贿、轻行贿"错误的纠正

为了分化、瓦解行贿与受贿之间的同盟关系,我国刑法设置了行贿犯罪的特别自首制度,规定行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。③ 但从多年来该制度的运行效果看,我们认为,行贿犯罪的特别自首制度"弊大于利",应予取消。理由如下:

首先,特别自首制度本身就是"重受贿、轻行贿"思想的产物。从其他国家的立法情况来看,特别自首制度主要是针对那些隐蔽性和危害性大、或者发案率高、查处难度大、司法运作成本高的犯罪,或者是针对从属于某些"主犯罪"而存在的"从罪"设立的。 [1]这一制度的建立以犯罪的"主从"之分为前提。行贿犯罪与受贿犯罪本是社会危害性相当的两种犯罪,特别自首制度却对其作了"主从"之分,这显然是不合理的。就刑罚的从宽程度而言,受贿犯罪人④ "在被追诉前主动交待受贿行为"的,只能按普通自首处理,即"可以从轻或者减轻处罚";符合特别自首制度的行贿犯罪人则"可以减轻处罚或者免除处罚"。前者是"从轻或者减轻"处罚,后者是"减轻或者免除"处罚,在刑罚优惠程度方面前后差异明显。当特别自首制度被运用到具体案件时,更是常常表现为"一抓一放"的处理结果(抓受贿人、放行贿人)。行贿、受贿本是相对而生的两种行为,对其采取的却是单向遏制方式(重打击受贿、轻打击行贿),治理效果当然不好。

其次,特别自首制度在分化、瓦解行受贿利益共同体方面的作用有限,而且存在被滥用的风险。特别自首制度的应然作用在于分化、瓦解行贿和受贿的利益共同体。 [2]p613然而,自1997年该制度得以在《刑法》中设立至今,社会上行贿受贿成风的事实已经证明了这一制度作用有限。因为,通常而言,要成就行贿与受贿行为,二者之间必须存在一定的信任基础。"可靠"形象是行贿人结交受贿人、成就行贿与受贿行为的"信誉"保障,是行贿人的"无形资本",所以不到万不得已,他们不会轻易毁坏这一信任基础,不会轻易出卖其盟友。此外,特别自首制度规定对行贿人自首行为的"奖励"措施是"可以"减轻或者免除处罚,亦即行贿人能否适用特别自首制度,基本取决于办案人员的自由裁量,该制度的适用具有很大的不确定性。再加之犯罪嫌疑人对办案人员本来就有着天然的不信任,要其主动配合可谓是难上加难。此外,由于办案人员有很大的自由裁量权,行贿方为了能适用特别自首制度,还可能将办案人员作为贿赂对象,产生新的腐败。

再次,特别自首制度可能产生鼓励行贿的消极影响。刑法设立行贿罪的目的在于禁止行贿行为,但特别自首却减少了行贿人的行贿成本和风险,在收益不变,成本和风险却降低的情况下,对行贿行为将产生"反向激励"作用,刺激更多的行贿行为的产生。

综上,我们认为,应当取消行贿犯罪的特别自首制度,对其适用刑法总则中的一般性自首、立功规定。

有人认为,可以将特别自首制度的现行规定:"行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚"修改为"行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或减轻处罚;其中,犯罪较轻的或者有重大立功表现的,可以免除处罚。"我们认为,这种修改一是会进一步弱化该制度在分化、瓦解犯罪人方面的作用,有违特别自首制度的立法初衷。在刑罚减免条件更为宽松的情况下,特别自首制度尚且未起到很好的分化、瓦解作用,再为其增设限制条件,效果只会更差。二是这种修改与刑法总则中的自首、立功规定并无实质区别,在刑法总则已有规定的情况下,增设这一规定没有必要。三是即便照此修改,办案人员仍然拥有很大的自由裁量权,行贿人的刑罚减免仍有很大的不确定性,这种修改对防止权力滥用、增进行贿人对办案人员的配合程度,并无实质改善。四是这种修改仍是"重受贿、轻行贿"思想的体现,不能避免特别自首制度鼓励行贿的消极影响。因此,我们认为,"小修小补"难以弥补特别自首制度的缺陷,该制度应当彻底取消。

"重受贿、轻行贿"现象的形成,除特别自首制度之外,另一重要原因则是在确定贿赂案件的管辖权时,有的办案机关和办案人员对行贿犯罪与受贿犯罪的关系理解错误,导致行贿案的立案侦查从属于受贿案,形成了受贿犯罪不立案、行贿犯罪就不单独处理的局面。

根据法律规定,"对非国家工作人员行贿案"、"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案"由公安机关立案侦查;"行贿案"、"对单位行贿案"、"单位行贿案"由人民检察院直接立案侦查。就受案类型而言,检察机关管辖的主要是国家工作人员的职务犯罪,但实施行贿犯罪的人却常常不是国家工作人员。受此影响,司法实践中如果国家工作人员不构成受贿犯罪,检察机关对行贿犯罪一般不予单独立案。

然而,应当明确的是,根据《刑事诉讼法》第18条第2款的规定,我国检察机关对受贿犯罪与行贿犯罪均享有管辖权,行贿案件的侦查并不以受贿犯罪的成立为前提;在刑法上,受贿犯罪与行贿犯罪是平等关系,不存在孰轻孰重之分;在具体案件中,行贿犯罪与受贿犯罪也完全可以独立存在,两者并非从属关系。例如,甲、乙、丙每人向丁行贿3000元,丁总共受贿9000元。甲、乙、丙均不构成行贿罪,但丁构成受贿罪。又如,甲分别向乙、丙、丁每人行贿3000元,由于甲向3人以上行贿,甲的行为构成行贿罪,但乙、丙、丁不构成受贿罪。⑤ 因此,在立案侦查时将行贿犯罪从属于受贿犯罪的做法是违反法律规定的,要改变"重受贿、轻行贿"现象,实现对行贿犯罪的有效治理,必须纠正这一错误做法。

(一) 将贿赂犯罪中的"财物"改为"不正当好处"⑥

我国刑法在规定贿赂犯罪中的"贿赂"时,采用的是"财物"这一表述。根据2007年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,"财物"的范围包括可以直接用货币计算的"财产性利益"。2008年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》明确指出:"商业贿赂中的财物,既包括金钱和实物,也包括可以用金钱计算数额的财产性利益"。虽然这些规定将"财物"的范围扩大到了"财产性利益",但仍包含不了"非财产性利益",并且这些规定只限于司法解释,没有上升至法律层面。

当前,立法机关正在准备出台刑法修正案(九),我们认为,可以借鉴我国已经加入的《联合国反腐败公约》的规定,将我国贿赂犯罪中的"财物"改为"不正当好处",使其能把"财产性利益"和"非财产性利益"都涵盖进去。这不仅出于与《联合国反腐败公约》相衔接的考虑,还基于以下理由:

第一,以"非财产性利益"为内容的贿赂行为具有严重的社会危害性,却难以被"财物"的范围所涵盖。如给予招工指标、帮助迁移户口、安排子女等特定关系人就业或者帮其提职晋级、性贿赂等,其危害不亚于财物,甚至有过之而无不及,但按照现有法律规定,很难追究行为人的刑事责任。有论者认为,由于非财产性利益不易量化,将其纳入贿赂范畴可能会产生取证及认定上的困难,导致司法上的混乱,因而不宜将其纳入贿赂范围。[3] 不可否认,与其他贿赂形式相比,以非财产性利益为内容的贿赂行为的确具有更强的隐秘性。但是,这一问题在其他犯罪中同样存在,如强奸罪也存在取证及认定困难的问题,却从未有人主张将其非犯罪化。当前的问题是,已被证实的案件却因受制于"财物"规定的限制而难以处理。如原铁道部部长刘志军案,虽然有关部门曾通报,刘志军在豪华酒店、高消费娱乐场所与丁某某出资安排的多名女性嫖宿,但检方囿于现有法律的规定而未对其接受性贿赂这部分完全可以得到证实的事实提出指控。 [4]因此,取证及认定困难不应成为阻碍非财产性利益纳入贿赂内容的理由。长期以来,我国在贿赂犯罪的认定上坚持"数字化思维",不论是定罪还是量刑,犯罪数额几乎成了唯一标准。然而,应当明确的是,衡量某种行为是否构成犯罪的真正标尺,是该行为对社会的危害性。种种事实表明,以非财产性利益为内容的贿赂行为和以财产性利益为内容的贿赂行为在对国家工作人员职务行为廉洁性的侵害上并没有本质的不同,因此,在贿赂犯罪的立法上,我们应当改变原有的"数字化思维",以行为是否具有严重的社会危害性为标准来判断应否将某一行为入罪。

第二,将"财物"修改为"不正当好处",有利于克服目前司法实践中一些勉为其难的做法。以"性贿赂"为例,鉴于其严重的社会危害性,司法实践已经采取了一些处理方式。如2002年8月,南京市秦淮区人民法院对南京商人徐某先后三次用送"小姐"上门的方式向李某行贿一案,以介绍卖淫罪判处徐某有期徒刑1年。 [5]又如2006年12月,浙江省丽水市景宁畲族自治县人民检察院以受贿罪对温某提起公诉,将温某收受丁某的9500元嫖娼费计入受贿额,法院认可这一做法,最后以受贿罪对温某定罪判刑。 [6]这里,第一种处理方式以其他罪名惩处行为人显得牵强,第二种处理方式则无法适应复杂的"性贿赂"方式,如请托人自己或者利用亲戚朋友、或者请托方的工作人员为受请托人提供性服务的行为,就无法以嫖娼费用的形式计入受贿额。从根本上说,这两种处理方式都忽视了"性贿赂"的本质,是在现行法律框架内寻求权宜之计的做法。 [7]p698-699

第三,我国的非刑事法律对贿赂的界定早已超出了"财物"甚至"财产性利益"的范围。例如,1998年的《执业医师法》将贿赂界定为财物或者其他不正当利益;1999年的《招标投标法》将贿赂表述为财物或者其他好处;2002年的《政府采购法》则使用贿赂或者其他不正当利益的表述。可见,将贿赂标的由"财物"修改为"不正当好处",将有利于我国刑法与其他法律的协调,共同发挥社会治理作用。

第四,从其他国家或地区的立法与司法来看,任何可以满足受贿者需求或欲望的"财产性利益"和"非财产性利益",均被包括在贿赂范围之内。如德国刑法将贿赂的标的规定为"利益";意大利刑法将贿赂表述为"钱款或其他利益";日本刑法采用"贿赂"一词,司法实践中,贿赂的标的不限于财物,也不问有形还是无形,可包括满足人的需要和欲望的一切利益,异性之间的肉体关系亦属贿赂之列; [8]p728如1998年,前大藏省官员井坂武彦因接受野村证券公司价值258万日元的"行贿性招待"而被定罪。 [9]我国香港地区的《防止贿赂条例》将贿赂规定为"任何利益",司法实践中也包含了"性贿赂"的内容,如2002年香港毒品调查科高级警司冼锦华因涉嫌非法收受利益(包括免费召妓),最终被判刑两年。 [10]p210-233

(二) 将行贿犯罪中的"给予"改为"提议给予、许诺给予、实际给予"

在我国的司法实践中,处罚行贿犯罪预备、中止或未遂的案例几乎闻所未闻,由此导致我国刑法对行贿犯罪的惩处时机过于滞后,给行贿人逃避法律惩罚留下了可乘之机。这一方面是由于行贿犯罪特别自首制度被滥用,许多本已构成犯罪的行贿案件(包括行贿犯罪的预备、未遂、中止、既遂)被撤销案件、不起诉或者定罪免刑;另一方面则是由于我国刑法将行贿犯罪的行为方式规定为"给予",⑦ 致使司法实践忽视了对行贿犯罪的预备、中止、未遂形态的追究。为了更有力地打击行贿犯罪,我们主张,应对我国刑法中的行贿犯罪构成要件进行修改。

从有关国际公约和其他国家或地区的刑法规定来看,行贿犯罪的发展过程通常被分为三个阶段,或者包括三种行为方式,各阶段或各行为方式均可独立成罪。如《联合国反腐败公约》规定,贿赂行为可以分为"提议给予"、"许诺给予"、"实际给予"三种行为方式,⑧ 其中"提议给予"是指行贿人为取得特定职务行为的实施或者不实施而主动向他人表示愿意提供贿赂的通知行为;"许诺给予"是指行贿人与受贿人达成了行贿受贿的协议; [11]p431"实际给予"是指贿赂的实际交付。行贿人在实施"提议给予"、"许诺给予"行为之后,即使尚未交付,也可依"提议给予"、"许诺给予"的既遂定罪,不会因为尚未"实际给予"而受影响。又如日本刑法规定,行贿方式包括"提议、约定、提供"。"提议"贿赂,就是表示提供贿赂的意思,即让对方收受。不一定要对方意识到贿赂,但是必须处于能够认识的状态。在对方不具有对贿赂性的认识而不成立受贿罪的情况下,行贿人也可以成立提议贿赂罪。"约定"贿赂,是指就提供贿赂、收受贿赂,在行贿者、受贿者之间达成合意。约定贿赂也可以成立约定贿赂罪。"提供"贿赂,就是让对方接受贿赂的行为,是和受贿罪中的收受相对应的概念。完整实施了提议、约定、提供贿赂系列行为的,属于"包括的一罪"。 [8]p739[12]p590[13]p491我国台湾地区刑法亦是如此,行贿犯罪包括行求、期约和交付三种行为。"行求"是指请求对方收受贿赂或其他不正当利益的意思表示;"期约"是指行贿人与受贿人关于接受贿赂或不正当利益的合意;"交付"是指使受贿人获得贿赂或不正利益的行为。行为人只要有行求、期约或交付三种行为中的任何一种,即可独立成罪。行为人行求或期约之后,虽然尚未交付,也可以按行求或期约的既遂而成罪,并不因交付未遂而受影响。行为如果具备行求、期约和交付三阶段,则只需适用交付贿赂罪处断,行求或期约贿赂罪即被排斥而不适用。 [14]p27-28

司法实践表明,完整的行贿行为确实可以分为"提议给予"、"许诺给予"、"实际给予"三个阶段,或者说包含了这三种行为方式。即使受贿人没有获得不法利益,财物等尚未交付,但只要行为人已经"提议给予"或者"许诺给予",就足以引诱受贿行为产生,破坏职务行为的公正性与廉洁性或者市场经济的公平秩序,破坏公众对职务公正性与廉洁性的信赖,或者破坏公众对公平经济秩序的信赖。许多案件行贿人在案发时事实上已取得不正当利益,但却因没有实际交付财物而逃脱了法律制裁。

综上,我国刑法有必要将预防行贿犯罪的防线前移,以从源头上打击贿赂犯罪,为此,应当借鉴《联合国反腐败公约》以及其他国家或地区的通常做法,将行贿犯罪行为明确划分为"提议给予"、"许诺给予"、"实际给予" ⑨三种行为方式,并规定实施"提议给予"、"许诺给予"、"实际给予"之中的任何一种行为,均可构成行贿犯罪的既遂。

(一)为行贿犯罪全面配置罚金刑

我国刑法为以单位为犯罪主体的"对非国家工作人员行贿罪"、"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪"、"对单位行贿罪"、"单位行贿罪"配置了罚金刑;为以自然人为犯罪主体的"对非国家工作人员行贿罪"和"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪"虽然配置了罚金刑,但是该罚金刑只能适用于"数额巨大的"情形,对"数额较大的"情形则不能适用;对(自然人向自然人行贿的)"行贿罪"以及自然人实施的"对单位行贿罪"则完全没有配置罚金刑。虽然我国刑法为(自然人向自然人行贿的)"行贿罪"配置了没收财产刑,规定"情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产",但其适用范围非常有限。据此,可以说行贿犯罪的常见形态--自然人向自然人行贿的刑罚措施以自由刑为主,未充分考虑到财产刑对此类犯罪的有效惩处作用。

"对于被判刑人而言,罚金刑是其'生活质量'的一种可感知的损失,因为许多活动和享受均是以金钱为前提条件的。" [15]p929与其他刑种相比,罚金刑有许多优势,既有可附加性与可分割性,又有经济性(不仅执行成本低,而且还可增加国库收入)。对于贪利性犯罪,罚金刑更是具有极强的针对性,可以对社会上那些企图通过犯罪手段谋取私利的人以警戒。"罚金可以与罪过的严重性成比例,尤其是对那些因利益驱动而实行的犯罪,罚金刑特别适用。" [16]p491刑罚应尽量符合犯罪的本性,这一原则密切了犯罪与刑罚之间的联系,有利于人们把犯罪动机同刑罚的报应进行比对,当诱人犯罪的观念产生之时,这种相似性能够将其引向相反方向。 [17]p57罚金刑能够使刑罚的性质与犯罪的性质具有对应性,犯罪人想得到的是财产、使之失去的便是财产,犯罪人想利用财产再犯罪、罚金刑剥夺的就是其再利用财产犯罪的能力,这符合刑罚配置的等价性与适度性的同一性规定。 [18]p471

行贿犯罪是典型的贪利性犯罪,罚金刑可以让行贿人感到无利可图甚至得不偿失,为其全面配置罚金刑可以说是有的放矢、罚当其罪。对行贿犯罪的罚金刑设置,具体可考虑采用倍比罚金刑。由刑法规定以行贿人提议给予、许诺给予或者实际给予不正当好处的价值为基础,确定相应的倍数作为罚金的数额。因为,倍比罚金刑既便于审判人员裁量,又不至于受经济情况变化的影响而使刑法规定脱离生活实际,有利于罚金刑的切实执行。而且,倍比罚金刑突出了刑罚与犯罪之间的密切联系,重罪重罚、轻罪轻罚,能够加强犯罪人对刑罚的直观感受。还应指出的是,由于行贿犯罪人通常是具备一定的经济基础的,罚金刑对这类人可能会威慑力不足,因此我们认为,对于行贿犯罪罚金刑不宜采用"单科罚金制",而应采用"并科罚金制",即将罚金刑与其他刑种同时适用。与此同时,鉴于我国刑法目前总体来说已属重刑结构,如受贿罪最高刑可判处死刑,行贿罪最高刑可判处无期徒刑,为避免雪上加霜,在为行贿犯罪全面配置罚金刑时,还可考虑对行贿犯罪的自由刑作适当的下调,进而实现财产刑与自由刑的最佳组合。

(二)完善行贿犯罪的资格刑

资格刑,是指剥夺或限制犯罪人一定权利或资格的刑罚总称。资格刑可以剥夺或者限制犯罪人再犯能力,通过限制、剥夺犯罪人的特定就业权等方式,在一定意义上能维护国家机关等特定行业的信誉,并且还具有节俭性和人道性等特征。因此,在其他国家或地区的立法中,资格刑规定得较为普遍,其内容范围亦非常广泛。从理论上说,任何可被利用于犯罪的权利或资格,都可被纳入资格刑的限制或剥夺范围。

我国刑法中的资格刑存在诸多不足:第一,就种类而言,只有剥夺政治权利和驱逐出境两种资格刑,而且前者的有些内容是否合适还存在疑问,后者又只针对外国人;第二,就适用方式而言,剥夺政治权利一经适用,刑法第54条所列举的权利均被剥夺,可能导致刑罚过剩;第三,缺乏适用于资格刑的专门减刑制度。我国《刑法》第57条第2款规定:"在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候,应当把附加剥夺政治权利的期限改为3年以上10年以下。"2012年最高人民法院发布的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第12条规定:"有期徒刑罪犯减刑时,对附加剥夺政治权利的期限可以酌减。酌减后剥夺政治权利的期限,不能少于1年。"虽然这些规定在一定意义上也可以说是"减"了犯罪人附加剥夺政治权利的"刑",但是这些规定只是由于主刑刑种的改变而引起附加刑的相应改变,因而不属于真正意义上的减刑。 [19]p192此外,对被判处管制、拘役附加剥夺政治权利的犯罪人,则完全没有减刑规定。第四,缺乏适用于犯罪单位的资格刑。

具体到行贿犯罪,现行刑法中可以对其适用的资格刑种类只有剥夺政治权利。根据《刑法》第56条和第57条的规定,对行贿犯罪适用剥夺政治权利的对象仅限于被判处无期徒刑的犯罪人,而且是剥夺政治权利终身。实践中因行贿犯罪被判处无期徒刑的只是极少数,这意味着大多数行贿犯罪人没有被剥夺政治权利。 [20]p160在各种各样的行贿人中,有许多人是具有一定身份和地位的,如公司、企业的高级管理人员为了谋求经济利益,向政府官员行贿;或者是为了谋求一定身份和地位的,如普通公务员乃至政府官员,为了谋求升迁而向上级官员行贿;还可能是从事特定职业的,如律师。针对这一特性,如果为行贿犯罪配置合理的资格刑,剥夺行贿人的相关权利或资格,将起到釜底抽薪的作用。具体而言:

首先,要调整资格刑的内容。一是分解剥夺政治权利。选举权与被选举权是人们参加国家管理的基本手段,也是人们行使国家权力的基本形式,为确保国家权力的正确行使,对于政治性犯罪以及某些严重犯罪的犯罪人,剥夺其选举权与被选举权总的来说是合理的。但言论、出版、集会、结社、游行、示威自由是我国宪法第35条明确规定的公民的基本政治自由,而且,与宪法第34条关于选举权和被选举权的规定相比,该条有一个明显不同,那就是公民的选举权和被选举权还有"依照法律被剥夺政治权利的除外"这一规定,而政治自由则没有例外性的规定,这说明政治自由是一项不可剥夺的宪法权利。 [21]当然,说不可剥夺并不意味着就可以随意行使甚至滥用,因为,我国宪法规定公民在行使自由和权利时,不得损害国家、社会、集体的利益和其他公民的合法自由和权利。在我国,任何人对言论、出版、集会、结社、游行、示威等政治自由的行使都应当遵守相关法律规定,犯罪人在法律允许的范围内行使这些权利其实并不具有危险性。在不动用刑法即可防止犯罪人利用政治自由再犯罪的情况下,将剥夺政治自由作为资格刑的内容欠缺足够的理由。二是增设禁止担任特定职务的资格刑内容。根据《刑法》第54条的规定,剥夺政治权利中禁止担任的职务主要有两类:一类是国家机关职务,包括领导职务和非领导职务;另一类是国有公司、企业、事业单位和人民团体中的领导职务。国有单位和国家、社会公共利益有着紧密联系,禁止犯罪人担任国有单位特定职务,理所当然。但根据上述规定,非国有单位的领导职务,不在剥夺政治权利的法定范围之内。在经济一体化的现代社会,非国有单位领导者的社会影响力不可小觑,如阿里巴巴、腾讯、百度等公司虽非国有单位,但其影响力已经远远超过许多国有单位。如果这些非国有单位的领导者利用其领导地位实施犯罪,产生的社会危害性将难以估量。因此,对犯罪人担任非国有单位领导职务的权利,也应根据犯罪性质予以相应限制。三是增设禁止从事特定职业或者活动的资格刑内容。某些犯罪的实施,以行为人具备实施某种活动或者从事某种职业的资格为前提,如行医资格、律师资格、驾驶资格等,剥夺这类犯罪人的相关资格或者权利,有利于实现刑罚的特殊预防目的。四是增设禁止犯罪单位从事特定业务或活动,以及解散犯罪单位的资格刑内容。为单位增设资格刑可以丰富适用于犯罪单位的刑罚种类,对单位犯罪能起到更好的预防作用,符合刑罚的目的,同时也与世界刑法立法的发展趋势一致。 [22]p388-389[23]p42-422关于单位资格刑的具体内容,可以借鉴法国刑法的规定,如禁止单位直接或间接从事一种或几种职业性活动和社会性活动、禁止公开募集资金、排除参与公共工程、禁止签发支票以及使用信用卡付款等等。 [24]

其次,要变更资格刑立法模式。其他国家或地区对资格刑的规定,主要有以下几种立法模式:(1)附属型,如日本,在刑法典中没有规定资格刑,而是通过附属刑法予以规定;(2)法典型,如德国,只在刑法典中规定资格刑,其他法律法规对资格刑没有规定;(3)结合型,如法国,既在刑法典中对资格刑作出规定,同时也在附属刑法或特别刑法中加以规定。 [22]p356-389我们认为,附属型立法模式因附属刑法规范不具有刑法典形式,容易被公众所忽视,资格刑的威慑力可能因此而减弱;法典型立法模式,则不利于公众对犯罪行为在非刑事法律上可能产生后果的了解,一般预防效果同样不好;结合型立法模式能弥补以上两种模式的缺陷,既便于司法操作,又有利于实现一般预防作用。因此,我国的资格刑应当采用结合型立法模式。具体而言,除刑法对资格刑作详细规定之外,非刑事法律也应针对其调整的行为性质对资格刑作相关规定,但这些规定只能是对刑法规定的引申与照应,并且具体适用仍应由法院裁断。

再次,应改变资格刑适用方式。如前所述,我国刑法对于剥夺政治权利,采用的是全部剥夺方式,一经适用政治权利全部内容均被剥夺。这种适用方式违背了刑罚个别化的要求,难免有时导致刑罚过剩。因此,应修改我国刑法的资格刑适用方式,采用选择适用模式,根据犯罪人及其实施犯罪的不同情况,剥夺资格刑的全部或者部分内容。

最后,应增设资格刑的复权制度。所谓资格刑的复权制度,是指对被判处资格刑的犯罪人,在具备法定条件时,提前恢复其被剥夺、限制的权利或资格的制度。作为一种刑罚消灭制度,它所带来的资格刑减轻,是以刑罚效应已经达到、刑罚目的已经实现为基础的,其目的在于消除过剩刑罚,是一种鼓励受刑人真诚悔过、积极改造自我的激励机制。 [25]p567-580我国刑法缺乏适用于资格刑的专门减刑制度,复权制度的建立能够弥补我国刑法的这一不足。

(三)对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚

当前"给予行贿、受贿双方同样的惩罚"的声音在社会上不断增多。据人民论坛理论研究中心调查显示,61%的受访者认为,给予行贿、受贿双方同样的惩罚,最能体现法律的公正和公平。 [26]从其他国家和地区的立法情况来看,对行贿犯罪与受贿犯罪同等处罚的情况较为普遍,其中新西兰、新加坡、芬兰、瑞士等清廉度高的国家无不对行贿受贿实施同等处罚。如《新西兰刑法典》第105条"官员的受贿罪"和"向官员行贿罪"规定:"(1)任何官员,在新西兰境内外利用权力使自己或他人实施某项作为或不作为,从而收受,获取,或同意帮助收受或试图索取贿赂的,判处7年以下监禁。(2)非法地向执法官员提供贿赂,或意图提供贿赂,从而通过执法官的职权使自己或他人实施某项作为和不作为的,判处7年以下监禁。" [27]p48《新加坡反贿赂法》第11条规定的"有关议会成员的贿赂"和第12条规定的"有关公共团体成员的贿赂",对行贿受贿作统一规定,"构成犯罪,经定罪者,应处10万新元以下的罚金,或7年以下的有期徒刑,或者两罚并处"。 [28]p153

我们认为,与立法上对行贿受贿区别对待相比,对行贿犯罪与受贿犯罪进行同等处罚更具合理性。

首先,行贿犯罪常常是受贿犯罪的诱因。虽然行贿受贿之间存在互为因果的关系,索贿行为也能够引起行贿行为发生,但由索贿行为引发行贿的案件毕竟只是少数。从司法实践来看,更多的情况是行贿引发受贿。越来越多的事例表明,在市场经济条件下,行贿人多是自愿的"寻租者",是"加害人",是不达目的不罢休、专叮"有裂缝之蛋"的"苍蝇"。以至于有的国际公约将行贿称之为"积极腐败",而将受贿称之为"消极腐败"。 [29]p241-242

其次,行贿犯罪与受贿犯罪所侵害的法益(或者客体)并无本质区别。我国刑法理论的通说观点认为,"非国家工作人员受贿罪"与"对非国家工作人员行贿罪"所侵犯的客体是公司、企业、其他单位的正常管理秩序和公司、企业、其他单位工作人员职务的廉洁性;"受贿罪"与"行贿罪"侵犯的客体是国家工作人员的职务廉洁性。 [30]p393-395,629-636可见,行贿犯罪与受贿犯罪所侵犯的法益其实具有一致性,区别仅仅在于受贿犯罪对廉洁性的侵犯是来自内部,而行贿犯罪对廉洁性的侵犯则来自外部。 [31]p31

再次,对行贿犯罪与受贿犯罪同等处罚,有利于改变"重受贿、轻行贿"现象。我国司法实践中长期以来存在着"重受贿、轻行贿"现象,检察机关在立案侦查行贿案件时,往往将其从属于受贿犯罪,受贿犯罪不立案行贿犯罪就不单独立案。对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚,将有利于纠正司法实践中的这一错误认识和做法。

当然,应当指出,对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚的国家或地区,其刑法一般都为轻刑结构,而目前我国的刑法整体仍然呈现为重刑结构。鉴于此,有必要明确,我们虽然赞同对行贿受贿实施同等处罚的思路,却不同意对行贿犯罪适用受贿罪的最高刑--死刑。在我国刑事立法与司法逐渐削减死刑的情况下,将来的趋势是受贿罪这类非暴力犯罪的死刑也将走向废除(事实上现在司法实践中对受贿罪判处死刑的比例已经大幅度下降)。因此,对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚,主要是指:取消行贿犯罪的特别自首制度,消除二者在刑罚减免政策上的差别;消除行贿犯罪与受贿犯罪在立案标准上的差异;将受贿罪以外的其他几个受贿罪名(如利用影响力受贿罪、非国家工作人员受贿罪)设置与行贿犯罪相同的刑罚;待将来时机成熟时,废除受贿罪的死刑,最终消除受贿犯罪与行贿犯罪刑罚之间的"生死之别",真正实现行贿罪和受贿罪的同等处罚。⑩ 还应指出,"对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚"既是指行贿犯罪与受贿犯罪在刑罚配置上具有一致性,也是指行贿犯罪与受贿犯罪在罪名设置上的对应性,如"行贿罪"与"受贿罪"对应、"对非国家工作人员行贿罪"与"非国家工作人员受贿罪"对应,这也是下文我们主张增设"对有影响力者行贿罪"的重要理由。

经过多年的发展与完善,我国已经形成了包括"行贿罪"、"单位行贿罪"、"对单位行贿罪"、"对非国家工作人员行贿罪",以及"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪"等五个罪名的行贿犯罪罪名体系。虽然,这一罪名体系在客观上立足于犯罪行为方式的复杂多样性,主观上是为了实现国家严密法网的法制建设需要,具有将犯罪行为方式与处罚措施细致化的优点,但同时也存在一些不足,需要做一些调整。

第一,应取消"对单位行贿罪"与"单位行贿罪",统一按"行贿罪"定罪处刑

首先,"对单位行贿罪"的刑罚设置不合理。通常而言,就行为的危害面来看,以单位为对象的行贿比以自然人为对象的行贿,犯罪行为的涉及面更为宽泛,相应的社会危害性也就更大。但是,在"对单位行贿罪"中,自然人犯罪主体可以判处的最高刑为3年有期徒刑;而在(对自然人的)"行贿罪"中,自然人犯罪主体可以判处的最高刑为无期徒刑。简言之,"对单位行贿罪"的法定刑远远低于"行贿罪"。这种刑罚设置不仅与"对单位行贿罪"的社会危害性不相称,而且与其他相关罪名的刑罚设置不协调。

其次,"单位行贿罪"的罪名设置与刑法立法习惯不符,破坏了立法的统一性。"单位行贿罪"源自《补充规定》第9条的规定,实践中单位向国家工作人员个人行贿的犯罪时有发生,单位行贿虽然谋取的利益归于单位,而不是归属于具体实施行贿行为的个人,但这种行为和个人行贿的社会危害性一样,同样侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性,对其中情节严重的,应当作为犯罪予以惩治。 [32]p795然而,应作犯罪惩治并不意味着应设置独立的罪名。纵观我国1997年刑法典的规定,单位与自然人实施同种行为均可构成犯罪的,除分则第8章中的贿赂犯罪以外,无不统一在同一罪名之下。 [33]而且,即使是单位实施的"对非国家工作人员行贿罪"和"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪",刑法第164条也只规定"单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第1款的规定处罚",并没有为其另设罪名。将"单位行贿罪"单列不仅破坏了刑法立法的统一性,导致这一罪名成了行贿犯罪罪名体系中的"异类",而且在司法实践中也未见其产生过何种积极意义。

再次,行贿犯罪罪名设置标准混乱。我国刑法在设置"行贿罪"、"对非国家工作人员行贿罪",以及"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪"时,采用的分类标准是"行贿对象"所具有的不同社会身份;在设置"单位行贿罪"时,立法者所关注的是"犯罪主体"的"单位"特性;而在设置"对单位行贿罪"时,立法者的着眼点又是"行贿对象"的"单位"特性。我们认为,以"行贿对象"所具有的不同社会身份为标准对行贿犯罪进行分类具有一定的合理性,但在这一标准之外,又同时关注"犯罪主体"与"行贿对象"的"单位"特性则完全没有必要。因为,在罪名设置上采用多种分类标准,只会增加司法人员把握罪名的难度,实际上是给法律的准确适用设置了障碍。例如,单位为谋取不正当利益,同时给予某国家机关和该国家机关的工作人员以财物,究竟应以"单位行贿罪"还是以"对单位行贿罪"定罪处刑,抑或是数罪并罚,让人难以决断。

因此,我们认为,应当取消"对单位行贿罪",将针对单位的行贿行为直接按照"行贿罪"处理,这样既能加大对这类行为的惩处力度,还可避免因多种分类标准而引发的司法困惑。从我国刑法的立法习惯和立法统一性来看,"单位行贿罪"也应并入"行贿罪"之中,使"行贿罪"的犯罪主体同时包括自然人与单位。

第二,应当增设与"利用影响力受贿罪"相对应的行贿罪

《刑法修正案(七)》在刑法第388条后增加一条作为第388条之一,即"利用影响力受贿罪"。该罪名所规制的行为主体是国家工作人员的近亲属或者其他与国家工作人员关系密切的人、离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人。这一罪名设置,立法者所关注的是犯罪主体的社会身份。在此之前,我国刑法无法处理上述非国家工作人员在国家工作人员不知情的情况下收受贿赂的行为,"利用影响力受贿罪"弥补了这一缺陷。然而,其不足之处在于,该罪名地设置打破了贿赂犯罪罪名体系的平衡状态,11 "受贿罪"与"行贿罪"相对应,"非国家工作人员受贿罪"与"对非国家工作人员行贿罪"相对应,但"利用影响力受贿罪"却没有与之相对应的行贿罪。行贿行为常常是受贿犯罪的诱因,在不处罚相对应的行贿行为的情况下,"利用影响力受贿罪"将难以独自发挥预防犯罪的作用。因此,我国刑法还应增设与"利用影响力受贿罪"相对应的行贿罪。这一罪名的增加,所依据的仍然是"行贿对象"不同社会身份,符合我国行贿犯罪罪名设置的立法习惯。

与"利用影响力受贿罪"相对应的行贿罪的具体罪名应当如何确定?对此,有两种意见:一种意见认为该罪名应称之为"向特定关系人行贿罪";另一种意见主张将其确定为"影响力行贿罪"更为合适, [34]更能体现出与"利用影响力受贿罪"的对应关系。我们认为,这两种意见都欠妥当。首先,"利用影响力受贿罪"(刑法第388条之一)的刑法规定本身就不是很科学,没有抓住行为的本质,没有认识到影响力交易行为的本质在于利用影响力,而不在于主体具有什么身份,主体根本不是影响力交易的本质问题。这一条文在构成要件中列举诸多主体,甚至将其概括至"关系密切的人",其实完全没有必要。 [35]如果将与之对应的行贿罪罪名确定为"向特定关系人行贿罪",由于对"特定关系人"作了进一步的强调,只会产生更大的误导作用,忽略这两个罪名的本质,导致司法实践纠缠于"特定关系人"的范围究竟应如何认定。其次,"影响力行贿罪"虽能体现与"利用影响力受贿罪"的对应关系,但与"利用影响力受贿罪"不同的是,本罪的实施行为人其实并不需要利用影响力,有影响力者只是行为人的行贿对象。将其称为"影响力行贿罪"不够严谨,容易让人误以为本罪要求行为人利用影响力去实施行贿行为,也可能产生对司法实践的误导作用。我们的初步意见是,将本罪的罪名确定为"对有影响力者行贿罪",这一罪名强调的是行贿对象的影响力,而非行贿对象的身份,从而突出了影响力交易行为的本质。

经过上述调整后,我国行贿犯罪罪名体系包括的具体罪名应当是:"行贿罪"、"对非国家工作人员行贿罪"、"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪",以及"对有影响力者行贿罪"。这一罪名体系较之前的行贿犯罪罪名体系更为简洁、更为完备,有利于实现刑法对行贿犯罪的有效控制,也有利于办案人员对相关刑法规定的理解与适用。

注释:

①贪污罪属侵占型职务犯罪,侵害的对象是公共财物,客观证据容易独立获得,且具有较高的证明力,不需要依赖口供;而贿赂犯罪属交易型犯罪,行为具有隐秘性,难以获得客观的实物证据,更多地需要依赖口供,若无其他证据验证,难以定案。在会计、审计等预防制度健全的情况下,诉讼证明的便利使刑法能够较为充分地发挥对贪污罪的规制作用,但贿赂犯罪却缺乏这一条件。有学者对1988年至2009年全国检察机关办理贪污贿赂案件立案数进行了统计。结果显示,从1988年至2005年,贪污案件的年立案数一直高于贿赂案件,但总体而言,贪污案呈现出逐步减少的趋势;从2006年到2009年,贪污案的年立案数已经低于贿赂案件,并继续呈现减少的趋势。(参见钱小平:"中国惩治贪污贿赂犯罪立法运行宏观效果考察",载《暨南学报(哲学社会科学版)》2012年第6期。)另有学者对全国检察机关2001年-2010年贪污罪、挪用公款罪、贿赂罪立案数,以及常熟市检察机关2000年-2006年贪污罪、贿赂罪立案数作了统计,表明贪污罪、挪用公款罪的立案数一直在不断减少,而贿赂罪的立案数却不断增加。(参见单民、陈磊:"加速转型期中国两类腐败犯罪的发展趋向与治理方略",载陈泽宪、李少平、黄京平主编:《全国刑法学术年会文集(2013)当代中国的社会转型与刑法调整》,中国人民公安大学出版社2013年版,第854-861页。)这与前述研究结论是一致的,即贪污罪已经基本得到控制,相反,贿赂犯罪却仅在上世纪90年代初期和末期得到过短暂控制,自2000年以来一直处于高发状态,治理效果并不理想。

②图表所用数据来源于最高人民检察院数据统计库以及"最高人民检察院工作报告"等渠道。另据媒体报道,2008年至2012年查处行贿犯罪人数比前5年上升了60.4%,2013年全国检察机关共查办行贿犯罪5676人,相比2012年上升了17.3%。但即便如此,2013年行贿犯罪人数仍然只占贿赂犯罪案件总人数的31.4%。可见,虽然近年来我国加大了对行贿犯罪的打击力度,在治理行贿犯罪上已经取得了很大的进步,但"重受贿、轻行贿"现象仍然存在。参见"最高检:5年多近20万人涉嫌贪腐被查办",载《重庆商报》2013年10月23日第3版;戴佳:"检察机关将加大行贿犯罪惩治力度",载《检察日报》2014年4月25日第1版。

③ 介绍贿赂罪也有类似规定,下文对行贿犯罪特别自首制度的分析,也适用于介绍贿赂罪的特别自首制度。

④由于"犯罪分子"的称呼带有浓厚的专政味道和明显的贬义色彩,而"犯罪人"或"犯罪行为人"的表述则更为中性,因此,本文统一使用"犯罪人"这一称谓。参见刘仁文:"从革命刑法到建设刑法",载《法学研究》2010年第1期。

⑤根据1999年《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》规定,个人受贿数额在5千元以上的,应予立案;行贿数额在1万元以上,应予立案;行贿数额不满1万元,但具有下列情形之一的,应予立案:(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向3人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

⑥由于受贿犯罪与行贿犯罪之间是互为因果的关系,二者在贿赂内容上具有一致性,因此,本部分内容针对的不只是行贿犯罪,而是所有的贿赂犯罪。

⑦ 通说观点认为,行贿犯罪中的"给予"是指"实际交付",而不包括行求或期约。我们认为,在刑法条文本无"实际"二字的情况下,将"给予"解释为"实际交付",在一定程度上不合理地限制了刑法的涵摄范围。其实"给予"完全可以包括"提议给予"、"许诺给予"以及"实际给予"三种情形(其中"实际给予"作为既遂来处理,"许诺给予"和"提议给予"可以作为该罪的未完成形态处理)。但是,鉴于将"给予"解释为"实际给予"已成惯例,而且我国刑法对未完成形态的处理只在总则中做了原则性规定,并没有在分则的个罪中作具体规定,致使许多时候对未完成形态的处理并没有落到实处,所以我们仍然主张修改。

⑧不同国家和地区对行贿行为的三个阶段所采用的语言表述有所不同,但均无本质区别。其中"提议给予"、 "提议"、"行求"几种表述方法意思相近;"约定给予"、"约定"、"期约"等表述方式意思相近;"实际给予"、"提供"、"给予"、"交付"等词的意思相近。这些用语均较为简单,不易发生混淆。在后文的论述中,我们将保留参考文献原始用语,并在不同的地方应语境要求使用相应的术语。

⑨《联合国反腐败公约》对行贿犯罪三种行为方式的规定,没有按照行为的发展进程排列,其所规定的顺序是"许诺给予、提议给予或者实际给予"。但是,"提议给予"是愿意给予贿赂的意思表示行为,而"许诺给予"是双方达成行贿受贿协议,很显然,只有当受贿人接受行贿人的提议之后,双方才可能进一步达成协议,"提议给予"应在"许诺给予"之前。另外,公约在表述这三种行为时,所使用的英文单词分别是"promise,offering or giving",其中"offer"与"promise"在合同法上对应的翻译分别是"要约"与"承诺",由此亦可表明"offering"应是"promise"之前的行为。因此,为了体现行贿犯罪的行为进程,表明这三种行为对法益的侵害是由轻到重的关系,我们主张,我国刑法应按照"提议给予、许诺给予、实际给予"这一顺序对行贿犯罪进行规定。

⑩需要说明的是,我们在前文"为行贿犯罪全面配置罚金刑"部分提出,"在为行贿犯罪全面配置罚金刑时,还可考虑对行贿犯罪的自由刑作适当的下调",那这里"对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚"的主张是否与之相矛盾呢?对此,我们的解释是:一方面,"对行贿犯罪与受贿犯罪实施同等处罚"的思路包含了"加大对行贿犯罪打击力度"的意思,另一方面,该主张还隐含了一层意思,即我们所说的加大对行贿犯罪的打击力度主要不是要增加自由刑的刑期,更不是要为行贿犯罪配置死刑,而是要为行贿犯罪配置多样化的刑种,如罚金刑、资格刑,在此情形下甚至可以考虑适当降低自由刑的刑期,以实现多个刑种有机配合的最佳效益。这一思路同样适用于受贿犯罪的刑罚配置。

11 我国刑法中受贿犯罪罪名体系也存在诸多问题,需要进行合理调整,限于本文主题,此处暂不论述。

参考文献:

[1] 赵秉志,于志刚.论我国刑法分则中的特别自首制度[J].人民检察,2000,3.

[2] 高铭暄.中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善[M]北京:北京大学出版社,2012.

[3] 刘宪权,阮传胜."性贿赂"行为犯罪化不足取[J].法治论丛,2003,2.

[4] 朱立宪.从刘志军案看"性贿赂"入刑[N].浙江法制报.2013.7.4.

[5] 江海.谁设下的"美人计"[J].检察风云,2003,8.

[6] 范跃红,郑俭轩.浙江首例:嫖娼费计入受贿额[N].检察日报.2007.1.23.

[7] 刘仁文,张晓艳.《联合国反腐败公约》与中国刑事法律的协调与完善[A].载赵秉志.联合国公约在刑事法治领域的贯彻实施[C]北京:中国人民公安大学出版社,2010.

[8] [日]山口厚.刑法各论(第2版)[M].王昭武译,北京:中国人民大学出版社,2011.

[9] 支振锋.权色交易的法文化扫描[J].民主与法制,2009,17.

[10] 黄晓阳.廉政:香港反腐风云[M]北京:光明日报出版社,2012.

[11] 孙国祥,魏昌东.反腐败国际公约与贪污贿赂犯罪立法研究[M].北京:法律出版社,2011.

[12] [日] 大谷实.刑法讲义各论(新版第2版)[M].黎宏译,北京:中国人民大学出版社,2008. [13] [日]前田雅英.日本刑法各论[M].董璠与译,台北:五南图书出版有限公司,2000.

[14]林山田.刑法各罪论(下册)(修订5版)[M].北京:北京大学出版社,2012.

[15] [德]汉斯.海因里希.耶塞克,托马斯.魏根特.德国刑法教科书[M].徐久生译,北京:中国法制出版社,2001.

[16] [法]卡斯东.斯特法尼.法国刑法总论精义[M].罗结珍译,北京:中国政法大学出版社,1998.

[17] [意]贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:中国大百科全书出版社,1993.

[18] 邱兴隆.刑罚理性评论[M].北京:中国政法大学出版社,1999.

[19] 康泰,韩玉胜.刑事执行法学原理[M].北京:中国人民大学出版社,1998.

[20] 李辰.行贿犯罪研究[M].北京:中国政法大学出版社,2013.

[21] 刘仁文.尽量批准合法游行,有利引导公民理性[N].南方周末.2009.9.14.

[22] 高铭暄,赵秉志.刑罚总论比较研究[M].北京:北京大学出版社,2008.

[23] 陈兴良.刑种通论(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[24] 马克昌.外国刑法学总论(大陆法系)[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[25] 于志刚.刑罚消灭制度研究[M].北京:法律出版社,2002.

[26] 栾大鹏.行贿者与受贿者,该重罚谁?--基于法经济学视角的调查分析[J].人民论坛.2013,28.

[27] 新西兰刑事法典[M].于志刚,赵书鸿编译,北京:中国方正出版社,2007.

[28] 新加坡刑法[M].刘涛,柯良栋译,北京:北京大学出版社,2006.

[29] 赵秉志,王志祥,郭理蓉.《联合国反腐败公约》暨相关重要文献资料[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004.

[30] 高铭暄,马克昌.刑法学(第5版)[M].北京:高等教育出版社,北京大学出版社,2011.

[31] 周东丽.关于重处行贿犯罪的思考[D].西南政法大学2012年硕士论文.

[32] 全国人大常委会法制工作委员刑法室.中华人民共和国刑法条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2009.

[33] 梁文彩.我国贿赂犯罪罪名设置合理化问题研究[J].西部法学评论,2009,3.

[34] 储槐植,闫雨.利用影响力受贿罪适用中的几个疑难问题[J].江苏警官学院学报,2012.

[35] 赵秉志.中国反腐败刑事法治国际化论纲[J].江海学刊,2009,1.

(Institute of Law, China Academy of Social Sciences, Beijing, 100720; College for Criminal Law Science of BNU, Beijing, 100875)

【Abstract】There is a phenomenon of weighting the accepting bribe but making the offering bribe light in the judicial practice of China. To correct this wrong tendency we should abolish the system of special voluntary confession of bribery, definite the equal status of accepting bribe and offering bribe in the process of putting on record. To achieve an effective bribery regulation by criminal law, on the one hand we need to improve the constitutive requirements of bribery, such as putting the "property" in the crime of bribery instead of "undue advantage", and putting the word "give" instead of "offering, promise or giving", on the other hand we should perfect the penalty configuration of bribery crime,fully dispose fine punishment of bribery crime and improve the qualifications punishment of bribery crime, punish the crime of accepting bribe and offering bribe equally. At the same time, Charges system of bribery crime should also be adjusted properly.

【Keywords】bribery; the system of special voluntary confession; bribe; qualifications punishment; Charges system

(原载《政法论丛》2014年第5期)