字号:

字号:小

中

大

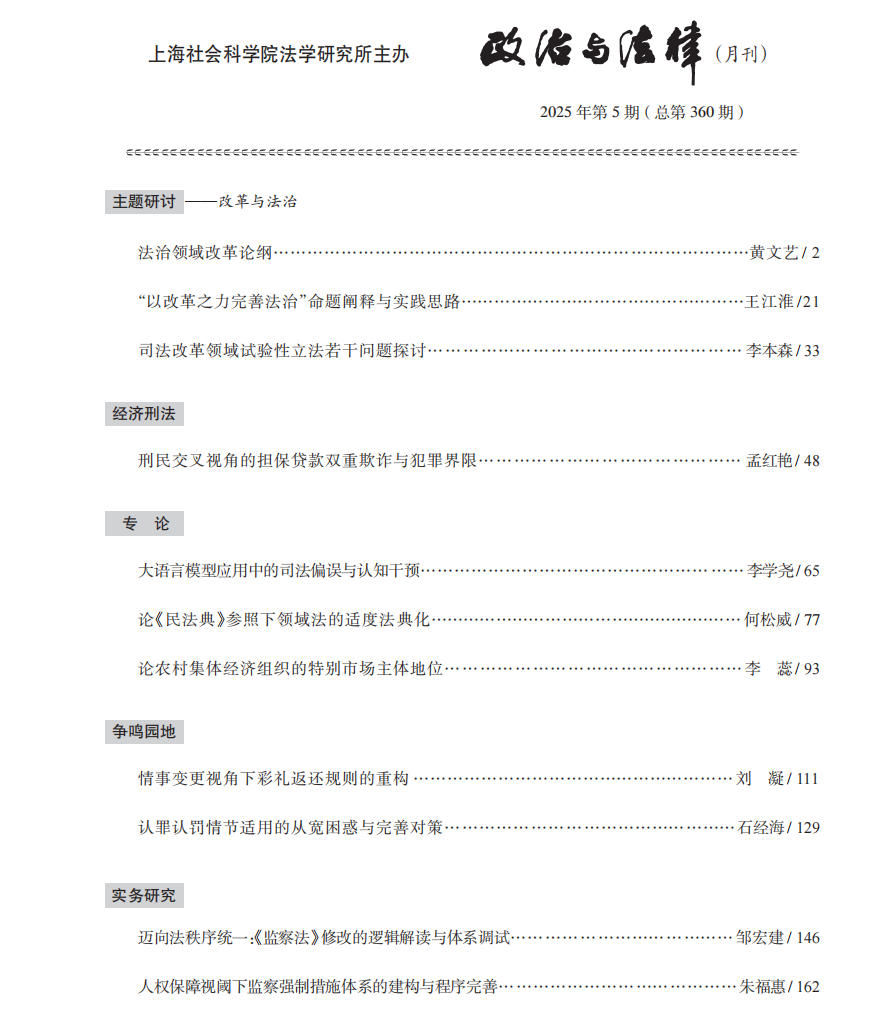

【主题研讨——改革与法治】

1法治领域改革论纲作者:黄文艺(中国人民大学法学院教授、博士生导师)

摘要:与法律改革、法制改革概念相比,法治领域改革概念更具时代蕴涵力、理论解释力、实践变革力。法治领域改革的总体目标是,完善中国特色社会主义法治体系、建设更高水平的社会主义法治国家,即法治运行体制更为健全、法治规范体系更加完备、法律公平正义更为坚实、人权法治保障更为充分、权力制约监督更加有力、服务经济发展能力明显增强、国际法治领导力和贡献力显著提升。法治领域改革是一项系统工程,包括法治机构职能体系、法治规范制定体制、法治实施体制、涉外法治体制、法治监督体制、法治保障制度、依规治党体系等方面的变革。法治领域改革是社会利益关系和国家权力结构的深刻调整,必须坚持党的统一领导、以人民为中心、从中国国情出发、遵循法治规律、在法治轨道上推进、系统谋划和布局。

关键词:法律改革;法制改革;法治领域改革;法治体系;法治规范体系

2“以改革之力完善法治”命题阐释与实践思路作者:王江淮(上海社会科学院法学研究所助理研究员、法学博士)

摘要:“以改革之力完善法治”是习近平总书记提出的原创性命题,是对“以法治引领改革”命题的必要补充,二者共同完整地勾勒出了法治与改革的关系。改革之力的构成要素包括改革之力的大小、改革之力的方向、改革之力的作用点。改革之所以会产生作用力有三个方面的原因,一是其带来秩序更迭,使旧秩序发生“位移”,由此带来发展的动能;二是其通过革除旧弊,破除各领域发展的阻力;三是其具有整合分歧的功能,由此凝聚起社会发展的合力。改革之力之所以能作用于法治,是因为互嵌关系为二者提供了“接触面”,且法治领域是改革的主要阵地,为改革之力发挥作用提供了时空条件。以改革之力完善法治,应重点关注四个事项:以“重大改革于法有据”的改革观推动法治领域改革;以改革战略推动形成法律发展新范式;以改革需求激发法治活力;从改革经验提炼法理,推动构建中国特色法学话语体系。

关键词:改革之力;法治改革;法治体系;法理;法治中国

3司法改革领域试验性立法若干问题探讨作者:李本森(中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师)

摘要:为了贯彻中央关于重大改革必须于法有据的精神,全国人大常委会通过授权中央司法机关进行试验性立法的方式推进司法改革,以确保试点改革的法律正当性。司法改革试验性立法项目只要影响到司法机关权力运行的调整和诉讼主体基本权利的损益,并涉及暂停、中止法律的执行或新的立法创制,都属于“重大改革”,就应当在国家立法机关的授权基础上组织实施。司法改革试验性立法中央层面的顶层设计不能脱离实际,应广泛吸收基层司法机关工作人员和相关领域专家的建议和意见,确保顶层设计的科学性和可操作性。国家立法机关和中央司法机关需要通过更加具体的监督指导等方式,确保试点工作在法治的轨道上运行。全国人大常委会在司法改革试点结束后,无论是修改法律还是恢复法律的回转,都应严格履行《中华人民共和国立法法》有关专家论证和听证程序的规定,防止出现“虎头蛇尾”现象。鉴于司法改革领域的试验性立法出现式微态势,国家立法和司法机关需要深度反思其运行模式中存在的问题,以更加充分地发挥其在推进中国式司法现代化中的应有作用。

关键词:司法改革;试验性立法;人大授权;顶层设计

【经济刑法】

4刑民交叉视角的担保贷款双重欺诈与犯罪界限作者:孟红艳(天津大学法学院副教授、法学博士)

摘要:在行为人同时欺骗银行和担保人的双重诈骗案件中,谁是真正的被害人,其财产损害依据何种标准确定,如何判断罪数关系等,都是值得深入研究的问题。要准确处理此类案件,判断银行有无财产损失至关重要,对此应采取整体财产说,预测性地考察担保是否能够覆盖风险。在担保为抵押物或者由担保公司等提供保证担保时,该担保能够抵消银行的风险,通过衡量银行债权的估值确定其和担保在经济上相当的,银行的债权可以评价为“具有财产价值的期待地位”,不能认为其遭受了财产损害,行为人对银行不构成贷款诈骗罪,仅可能对担保人成立合同诈骗罪。为此,需要有效回应所谓对认定为合同诈骗罪不能说明素材同一性的质疑。素材同一性的功能主要在于将外部利益、间接损害和后续损害排除出诈骗犯罪成立的范围,“利益的被害人负担性”理论具有合理性,行为人取得贷款和为担保人设定债务之间具有同一性,符合素材同一性的要求。当担保是(自然人或普通的企业)保证时,担保不具有确定性,行为人至少同时成立贷款诈骗罪未遂和合同诈骗罪未遂,至于最终犯罪形态和罪数关系的确定,视担保人是否还款而定。

关键词:担保贷款;双重欺诈;财产损失;整体财产说;刑民交叉

【专论】

5大语言模型应用中的司法偏误与认知干预作者:李学尧(上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师)

摘要:近期的实验研究和司法实践都表明,单纯依赖简单的人机协作,难以有效遏制法官在自我确认偏误与大语言模型“强化输出”之间的共振效应。为避免大语言模型在司法实践中沦为单向度的技术支配,在挖掘传统法学方法论中关于多元价值论证的基础上,可结合认知科学的防偏误机制,提出“认知协同司法决策模型(六步法)”。该模型通过在确立争点、规范检索、事实认定、裁判形成、价值审查与最终公开说理的全流程中引入对立论证、逆向思维、强制反驳清单等操作环节,帮助法官保持深度审查与反思能力,抵消大语言模型单一输出的强化效应。案例模拟表明,这一模型在提升信息搜索效率的同时,能够强化裁判对社会多元价值的考量,确保法官主体地位与裁判公正性。

关键词:大语言模型;机器权威;法学方法论;认知科学;认知协同决策

6论《民法典》参照下领域法的适度法典化作者:何松威(吉林大学理论法学研究中心、法学院副教授)

摘要:参照对象的选择是研究领域法适度法典化的前提。以理想的法典化理论为参照,《民法典》与领域法典的编纂都具有适度性,所谓的领域法适度法典化不仅无法彰显其相对于《民法典》的独特性,反而容易导致对《民法典》编纂经验的盲目借鉴。民法与领域法的分立逻辑决定了领域法典在《民法典》的参照下必然采用适度编纂的立法技术,所以领域法的适度法典化并非领域法体系化不足的权宜之计,反而体现了领域法典编纂的独特性。对于领域法典的内在体系,领域法基本原则的生成需要采用适度的归纳路径和演绎路径。对于领域法典的外在体系,总则编的适度编纂是重中之重。在规范构造上,领域法典总则编需要规定领域法基本制度,同时应避免对《民法典》内容的重复规定;在体系构造上,则需要在法律关系和权利之间选择恰当的构造线索,并且接受构造线索展开的环节缺失。

关键词:领域法;领域法典;民法典;适度法典化

7论农村集体经济组织的特别市场主体地位作者:李蕊(中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师)

摘要:《中华人民共和国农村集体经济组织法》对于农村集体经济组织是否具有市场主体地位,并未正面回应。《民法典》虽然通过本土化的“特别法人”的创设,将农村集体经济组织纳入法人治理框架,赋予其特别法人资格,但未明确规定其在市场活动中的具体地位。既有的其他法律法规及司法实践已然赋予农村集体经济组织参与市场活动的资格和能力,间接认可了农村集体经济组织市场主体地位。农村集体经济组织兼具经济和政治双重功能属性,以实现公共性及共益性为目标追寻,使得其兼容了公私二元特质,其应成为蕴含鲜明公法特征的从事市场活动受限制的特别市场主体。农村集体经济组织特别市场主体地位的实现,要遵从其公私融合的特性,适度开放成员及权利构造和非经营性财产利用,逐步破除其强封闭性。基于其在市场交易活动中的受限性及弱势性,要对其特别的促进及扶持,为其公平参与市场竞争创造条件。农村集体经济组织特别市场主体地位有待于在《中华人民共和国农村集体经济组织法》下位实施法中予以明定。

关键词:农村集体经济组织;特别法人;特别市场主体;乡村全面振兴

【争鸣园地】

8情事变更视角下彩礼返还规则的重构作者:刘凝(北京大学国际法学院助理研究员、法学博士)

摘要:法律规范、学理与司法实践关于彩礼返还问题存在明显分歧。既有研究提出的附解除条件的赠与说与目的不达的不当得利说均有不足。前者有违当事人意思,后者存在类似问题且适用范围有限。在技术层面,解决彩礼返还纠纷应当参照适用《中华人民共和国民法典》第533条第1款规定的情事变更规则,情事变更发生在彩礼给付完成后及给付方存在可归责性均不足以排除该规则适用。彩礼返还请求权的成立要件应当以当事人是否长期共同生活为核心,当事人未办理结婚登记或者给付彩礼导致生活困难均非充分条件。司法实践确定彩礼返还范围时主要考虑四项因素——共同生活时长、子女生育情况、当事人过错以及彩礼使用情况。

关键词:彩礼返还;参照适用;情事变更;长期共同生活

9认罪认罚情节适用的从宽困惑与完善对策作者:石经海(西南政法大学法学院教授、博士生导师)

摘要:研究表明,认罪认罚情节在适用中存在轻罪案从宽体现不明显、从宽范围等同于从轻处罚、从宽幅度适用缺少量刑正当性根据支撑等诸多困惑。这主要是因为认罪认罚情节为酌定量刑情节的固有缺陷、对禁止重复评价原则的片面把握、对量刑情节正当性根据的认知不足和对宽严相济刑事政策的贯彻不够等。基于“认罪+认罚”的构成要素,认罪认罚情节与《刑法》上具有“认罪”或“认罚”因素的量刑情节,因成立条件不同而不具有竞合关系,不能适用禁止重复评价原则不予同时认定和从宽处罚。据此,认罪认罚情节的适用规则完善,既包括对凡符合“认罪+认罚”基本适用条件的,就应认定为认罪认罚情节和原则上给予从轻处罚,并基于认罪认罚的时间迟早确定其从轻处罚幅度,也包括对因认罪认罚而社会危害性或人身危险性明显减小的,不依附其他从宽情节认定其减轻或免除处罚并确定其减轻处罚幅度。

关键词:认罪认罚情节;从宽困惑;酌定量刑情节;禁止重复评价;正当性根据

【实务研究】

10迈向法秩序统一:《监察法》修改的逻辑解读与体系调试作者:邹宏建(上海社会科学院法学研究所助理研究员、法学博士)

摘要:2024年的《中华人民共和国监察法》修改是基于实践理性而对法秩序统一性原理的全方位演绎,推动了法秩序统一程度的显著提升:其并未局限于规范连贯化层面的“法法衔接”问题,而是分别基于价值统一、效力统一以及价值统一与效力统一的耦合,促进规范的体系化;并通过协调预防理念与惩罚理念、改革理念与法治理念、秩序本位理念与工具理性理念,深化理念的融贯化。从体系调试出发,在具体适用时,还需从目的论层面把握由《中华人民共和国监察法》等法律规范组成的反腐败法律制度体系的统一,以反公权力滥用的合目的性决定解释方案。就立法调试方案而言,则需重点考察具体法律规范的价值统一性,基于对价值多元化的考量辨别“伪协调衔接问题”,并根据不同规范对价值一致性的追求处理“真协调衔接问题”。

关键词:监察体制改革;法秩序统一性;体系解释;阶层构造;融贯性

11人权保障视阈下监察强制措施体系的建构与程序完善作者:朱福惠(山东大学法学院(威海)教授、、山东大学国家治理研究院研究员)

摘要:修改后的《监察法》根据反腐败工作的需要和监察调查的特点,通过增强监察权限的方式,形成强制到案、责令候查、管护、留置四种强制措施轻重结合并且配套衔接的体系,从而克服监察强制措施的单一性弊端。《监察法》的修改既适应监察调查实践的需要又借鉴刑事强制措施的规定,呈现两个显著特征:一是与刑事强制措施在限制人身自由的强度以及适用条件等方面存在明显的对应关系;二是监察强制措施具有明显的内部性,即批准与执行的内部性和监督机制的内部性,表现在监察强制措施批准主体与执行主体合一、强制措施适用对象混同、强制措施适用标准为罪行标准而非刑罚标准三个方面。监察强制措施体系的建构对深入推进反腐败工作具有重要价值,但同时也不可避免地带来相应的问题,主要是《监察法》高度强调监察强制措施的内部性而导致程序缺陷,不利于规范强制措施的适用。因此,有必要以尊重和保障人权为法理基础,进一步完善申请变更权和申诉权的程序,健全监察强制措施内部监督程序,优化监察强制措施与调查措施适用程序。

关键词:监察法;监察强制措施;监察调查;人权保障;监察程序