字号:

字号:小

中

大

本书作者

杨一凡 中国社会科学院荣誉学部委员,已出版独著、合著和主编的科研成果50余部。独立整理、合编和主持整理法律古籍丛刊25部,内收文献2100余种。科研成果获20多项国家和省部级奖。

陈灵海 上海师范大学教授,博士生导师,专著有《唐代刑部研究》等,合编有《清代章程选编》等。

本书简介

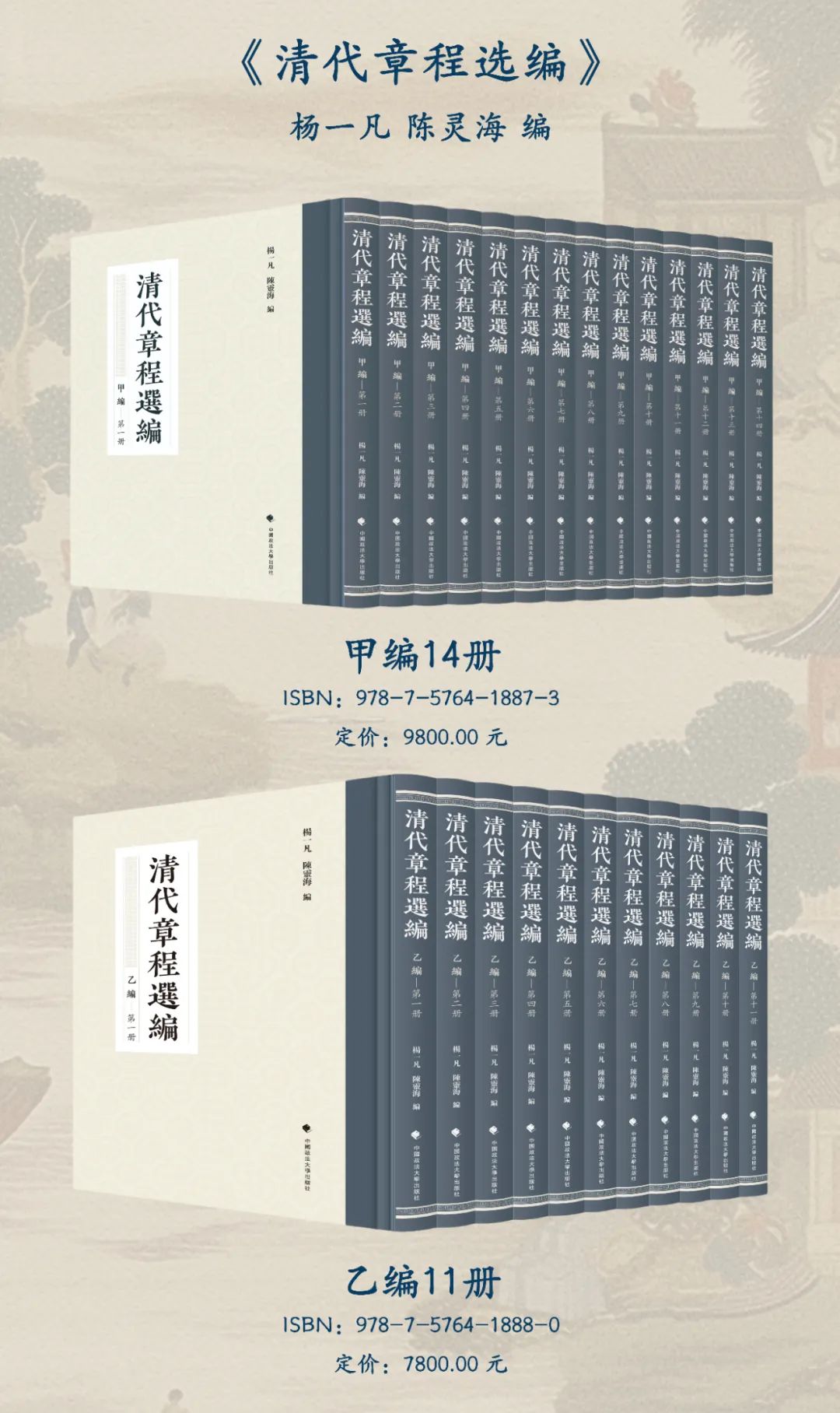

本书是新中国成立以来首次对散见清代章程的汇集。编者在查阅上万部各类史籍、档案、方志、碑刻的基础上,选编首尾相接、内容完整、未曾刊印的代表性章程700余件。甲编14册,收入吏政、食货、军政等3类章程。乙编11册,收入狱讼、治安、学堂、河工与营造、通商等6类章程。本书所收文献,填补了我国馆藏空缺,不仅是研究清代法制史特别是古代法律向现代转型的珍贵资料,对于研究清代政治史、经济史、社会发展史也有重要的史料价值。

本书前言

中华典籍中所说的“章程”,内涵有广义、狭义之别。广义上的“章程”,泛指国家的“法令制度”;狭义即立法中使用的“章程”的含义,特指“国家法制的规程细则”。本书编纂及《前言》所论述的“章程”,是指后者而言。

从“国家法制的规程细则”意义上使用“章程”一词,始于汉代。《史记•太史公自序》中有“张苍为章程”的记载,该句后如淳注:“章,历数之章术也。程者,权衡丈尺斗斛之平法也。”可知张苍制定的是历书及度量衡的规章制度。魏晋南北朝隋唐时期,当时人已常把“章程”与“法制”联系起来,表述法令制度方面的细则规定。如《晋书•刑法志》说晋初将官府办理日常事务的标准、法式称为“常事品式章程”;《旧唐书·朱敬则传》记武则天执政时,中书省右补阙朱敬则上疏建言“改法制,立章程”。宋、元、明时期扩大了章程的适用范围,史籍中有这一时期行用“制度章程”“律令章程”“法令章程”“格令章程”“礼乐章程”“科举章程”“赋役章程”的记载。清代以前的章程基本失传,从仍存于世的明代“海运章程”看,其内容是针对某一事项的立法,行文简约。历史文献表明,清以前各代制定的章程,数量甚少,内容狭窄且不规范,还不是独立的法律形式,而是事例的一种,在国家治理中的作用是很有限的。

进入清代以后,章程从“事例”的一种转化为国家和地方立法中的独立法律形式,从零星发布到大量编纂、颁行,晚清时又扩展到在签订外交事务、中外通商协议和制定社会组织活动规则时使用,大体经历了三个发展阶段。

清前期的顺治、康熙、雍正三朝,颁行的章程较少。康熙时,潘杓灿撰《未信编》的“刑名”篇下,列有“放告”“准状”“承行”“拘提”“听审”“用刑”“问拟”“照提”“监禁”“发落”章程十则,这是作者对康熙十二年(1673年)前朝廷颁行的刑名类章程细则的摘编和综述。咸丰时,步军统领载铨等编《金吾事例》一书,内收有顺治十一年(1654年)议奏的《白塔山及内九门设立号杆灯笼》章程,康熙三十三年(1694年)奏准的《印信令箭年分》章程,雍正朝制定的《阴文合符》章程。从两书所记章程看,其内容均系某一事项实施细则的规定。章程与君主因事随时颁发的一般单个事例的区别,是对原奏事例文书作了删整,保留了具体运作规则,文字更加简洁、严谨;便于“通行”,广泛适用。清人把禁卫类章程编入《金吾事例》,表明当时人是把章程作为“事例”看待的,章程是事例的一种特殊形式。

乾隆朝是清代法制空前健全的时期,也是章程编纂走向兴盛的开端。这一时期,国家基本法律制度已经确立,各部院都制定了本衙门则例,建立了定期修例制度。朝廷为把国家法律贯彻到基层,制定法律制度的实施细则成为执法、司法的迫切需要。就是在这种背景下,朝廷提升了章程在法律体系中的地位,将其确立为独立的法律形式。乾隆朝编纂章程较清代前期的重大进展,一是扩大了章程的适用范围,在吏政、食货、军政、刑事等领域的立法中使用,颁行的数量骤增。查阅《乾隆朝实录》,“章程”一词出现了814次,足见清廷对编纂章程是何等重视,颁行的次数是何等频繁。二是章程编纂进一步规范化,纲目分明,条分缕析,规则具体,行文规范。这些章程不仅在定期修例期间及时发布,弥补了中央各部院则例的不足,而且成为下次修订部、院、寺、监则例的文本来源。如《钦定户部则例》《钦定吏部则例》《钦定兵部则例》《钦定工部则例》等部院则例文献中,就收有不少章程。在中国历史上,章程自乾隆朝始以独立法律形式登上法律舞台,成为国家的立法形式。嘉庆朝继受了乾隆朝注重编纂章程的传统,《嘉庆朝实录》中有关章程的记载达585处。

道光以降,列强入侵,中国社会进入大动荡、大变革时期。在不变则亡的历史危机面前,清廷先是推行以富国强兵为目标的洋务运动,大规模引进西方先进科学技术,兴办近代化军事工业和民用企业,后是以庚子之变、辛丑之辱拉开序幕,被迫宣布实行新政。官制、军事、法律、商业、教育等一系列改制措施的推行,需要制定新法予以规范;新兴的各行各业亟待有更加详尽、规范的规程强化管理,清朝原有的法律形式和编纂方法,无论是定期修典、修例,还是因事因时颁布内容单一的通行条例,都无法适应变法的要求。章程较之定期修典、修例,有适时立法定制、针对性强、各级官府和社会组织皆可行用的优点;较之通行条例有包容量大、条目清晰、规范性强的优点,更适合变法的需要,因而受到朝廷和各级官府的青睐。清代后期各级官府颁布的章程,是社会大变革时期法制革新的产物,称谓、制定机构、内容都带有浓厚的时代特色。

其一,与社会变革时期法律细则实施方式多元化相适应,章程称谓呈现多样化。

晚清各级官府发布的章程,均冠以“章”字,名称各色各样。除了多数以“章程”命名外,也有径称“章”者,如《重订苏省水卡捐章》等;有称“例章”者,如《直隶清赋例章》等。由于章程多是创新性规定,一些章程以“新章”为名,如《浙江通省盐茶牙厘总局捐厘新章》等;一些以“试办”为名,如《京师高等以下各级审判厅试办章程》等;也有一些以“暂行”或“暂行试办”为名,如《北满洲税关暂行试办章程》等。有些章程需要全国或某一领域的臣民全体遵行,以“通行”为名,如《整顿园法酌定通行章程》等;有些章程或因涉及事务单一,或适用领域较小,以“简章”为名,如《奉天各级检察厅对于巡警局办事权限简章》。章程称谓的多样化,反映了社会变革时期内容各异的法律细则编纂方法和实施办法的多元化。

其二,章程适用范围和制定权空前扩大。

清代以会典、律、例为主要法律形式,例又有则例、条例、事例之分。会典是国家的“大经大法”,律是刑事法律规范,则例是中央机构的活动规则,条例、事例为“变通之法”。条例与事例的区别,是条例可以“通行”,事例因事而立,系权宜之法。以会典、律、例为称谓的法律,其性质是国家法律,立法权在中央,须经皇帝钦准才能颁行。晚清各级官府编纂的章程,与编纂典、律、例等法律规范的显著区别,是地方官府也有章程的制定权,因而就章程制定的主体和内容而言,可区分为“部章”“省章”、府州县章程。“部章”是指中央各衙门奏定的章程,属于朝廷立法,在全国或某一行业领域通行。“省章”是指省一级机构制定的章程,在本省区内通行。知府、知州、知县也可在许可的权限范围内制定章程,在本府、州、县内通行。省、府、州、县发布的章程,属于地方法律。清代各级衙门制定的章程,就法律效力而言,中央高于地方,省高于府,府高于县,下级衙门发布的章程,不得与上级衙门颁行的章程内容相抵触。

晚清发布的章程中,也有大量规范实业公司、银行、医院、学校和社会团体活动的章程,这些章程因制定机构的法律地位不同,性质、适用范围和功能各异。一般来说,由中央机构及其直属衙门制定的,属于国家法律;由各省、府、州、县制定的,属于地方法律;由依法享有民事权利和独立承担民事义务的非政府机构制定的,均需经官府核准,它们虽不属于国家法律,但对本机构所有成员及相关人员有约束力。不具有独立承担民事责任能力的民间村社、宗族、行会等社会团体,其制定的章程系自治、自律规范,属于民间规约性质,虽不具有法律效力,但对自治组织成员有约束力。各种社会民间组织发布的章程,同样发挥着补充和完善国家法制的功能。

其三,章程的内容,很多带有“新法”性质。

晚清时期,在变法图强思潮推动下,出现了中国古代法制向近代转型的法制变革。章程作为实施国家法律制度的细则,因具有全面、详细规范某一事项活动规则的功能,逐渐取代条例成为制定“新法”的重要形式。清末法制变革中制定的章程,内容相当广泛,涵盖官制、经济、军事、法律、教育、外交事务等方面。如配合立宪运动和改革官制,颁布了《资政院院章》《各省咨议局章程及案语并选举章程》《奏定东三省职司官制章程》等;为挽救经济危机,广兴实业、振兴民族工商业,颁布了《兴办实业章程》《公司注册试办章程》《商会简明章程》《酌定厘金章程》《钱局银厂章程》《重订铁路简明章程》《奏定矿务章程》《大清银行则例章程》等;为编练新军,颁布了《大清北洋海军章程》《陆军部奏定校阅陆军军队章程》等;为废除科举,实行教育改革,颁布了《奏定学堂章程》《钦定高等学堂章程》《钦定中学堂章程》《钦定小学堂章程》等;为推动司法制度改革,颁布了《奏定审判厅章程》《新增通行章程》《清理狱讼章程》等;为强化治安,建立近代警察制度,颁布了《浙省试办警察章程》《巡警章程》等。在外交事务和对外通商方面,也颁布了数百个章程,内容涉及遣使、通商、税务、交际仪文、优待保护、游历、学习文艺、传教、租界、疆界、狱讼、招工等,这类章程对缔约国有约束力。清末颁布的章程,内容反映了当时推行新政的法律措施,编纂方法借鉴了近代西方的立法经验,名称、内容、法律条款的规范性都较清代前期法律发生了显著变化,编纂体例与西方类似的近代条例、章程没有多少差别,可以说初步实现了法律编纂的近代化。

清代中后期注重以章程为变革、完善法制的立法措施,章程的编纂出现了持续繁荣。据笔者粗略统计,《清实录》《大清会典》出现的“章程”“新章”等关键词,嘉庆朝的年均数约为乾隆朝的两倍,道光朝增至嘉庆朝的近两倍,咸丰朝又增至道光朝的1.2倍,同治、光绪、宣统三朝的数据仍保持高位。清末法制改革是在君主体制的大框架下进行的,章程的编纂范围受到极大限制,基本上是对不触动政治体制的各类具体管理制度的调整。虽然如此,章程的大量颁行,仍为完善这一历史时期的国家法制,推动法制和社会变革发挥了重大作用。长期以来,学界对清代章程甚少涉及,为推动这一领域的研究,笔者历时几年,查阅了上万部清代史籍、档案、方志、碑刻资料,西北大学法学院王若时博士协助我们查阅了数百种文献,从中复制首尾相接、内容完整的清代章程1500余件,因出版经费所限,仅把700余件由各级官府颁布的代表性章程收录本书出版,供读者参阅。