字号:

字号:小

中

大

内容提要:年终奖是工资薪金所得的重要组成部分,但相关税负长期发生规律性异常波动,波及范围广,涉及金额多。异常波动源于财税部门在“月工资税”的前提下对年终奖进行了“从年到月”的时间周期换算。这种时间周期换算混合了四种方案,产生了“税中有税”的结构性矛盾,既引发纵向与横向两个维度的税负不平等,也违反税收法定原则。由此可见,以何种时间周期计算所得税,乃是中国在市场经济大背景下长期面临却尚未解决的税制挑战。计税周期既是确定公民纳税能力的时间范围,也是限制国家征税的时间界限。国家征税必须形成与市场经济相匹配的时间逻辑,在所得税中确立年度计税的周期原则,方能符合税收正义原则和量能纳税原则。

关键词:全年一次性奖金;按月计税;按年计税;量能纳税原则

2024年7月18日,党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(下文简称《决定》)。《决定》针对“深化财税体制改革”作出重要部署:“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度,规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策,实行劳动性所得统一征税。”然而,年终奖作为劳动性所得的重要组成部分,相关税负长期发生规律性异常波动,极大阻碍了劳动性所得统一征税。这一异常波动持续时间长、波及范围广,涉及税额难以计数。早在2017年,权威新闻媒体就报道年终奖问题,可将其概括为“多发一元,到手少千(万)元”。(王浩,2017)截至2024年4月,知网已有超过1000篇论文从财务、会计、税收、管理等不同角度探究年终奖税负异常波动现象。其中有的侧重于分析异常波动的成因,有的侧重于税收筹划,有的侧重于企业内部有效激励。(郑玉刚,2016;牛军等,2019)但既有研究普遍停留在经验描述,未能触及异常波动的问题根源。时至今日,几乎每一位领到年终奖的纳税人依然会困惑:综合汇算个人所得税时,为什么选择年终奖单独计税与合并计税相比会发生明显的金额变动?

对照党的二十届三中全会《决定》可见,年终奖税负规律性异常波动是阻碍“劳动性所得统一征税”的堵点,是制约“完善综合和分类相结合的个人所得税制度”的卡点。为了贯彻落实《决定》精神,下文首先探究规律性异常波动的现象与根源,其次分析现行年终奖计税方案的方式、目的和结果,最后阐述所得税确立年度计税原则的必要性和重要性。

一、年终奖税负的规律性异常波动

所谓年终奖,税法称为“全年一次性奖金”。2005年,国税总局发布《关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号),下文简称《通知》)。事实上,年终奖税负异动问题就始于这项通知,其根源就隐藏在“全年一次性奖金”这一概念中。

(一)异常波动的现象分析:“多发一元,到手少千(万)元”

首先,2005年的《通知》规定年终奖单独计税,不纳入工资薪金统一计税。“全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。”“纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税,并按以下计税办法……先将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。”到了2018年,《个人所得税法》全面改革,年终奖本应纳入工资薪金统一计税。但财税部门或是考虑这种统一计税可能增加部分群体的年终奖税负,并没有废止前述年终奖单独计税方式,而将其作为过渡方案延续下来。当年财政部和税务总局发布《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号),继续规定年终奖“不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,单独计算纳税”。到了2021年,财税部门又发布《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第42号),延续年终奖单独计税。2023年财税部门再次发布《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第30号),将这一政策延续到2027年。简而言之,从2005年到2018年实行年终奖单独计税;从2018年到2027年实行双轨制,纳税人可以选择年终奖单独计税,也可以选择将年终奖并入年工资(当年综合所得)统一计税。

其次,年终奖单独计税产生了“多发一元,到手少千(万)元”的异常波动。结合现行《个人所得税法》的税率表可见:年终奖36000元须缴税1080元,年终奖36001元须缴税3390.1元,即多发1元,到手少了2310.1元;年终奖144000元须缴税14190元,年终奖144001元须缴税27390.2元,即多发1元,到手少了13200.2元;最极端的例子是:年终奖960000元须缴税328840元,年终奖960001元须缴税416840.45元,即多发1元,到手少了88000.45元。

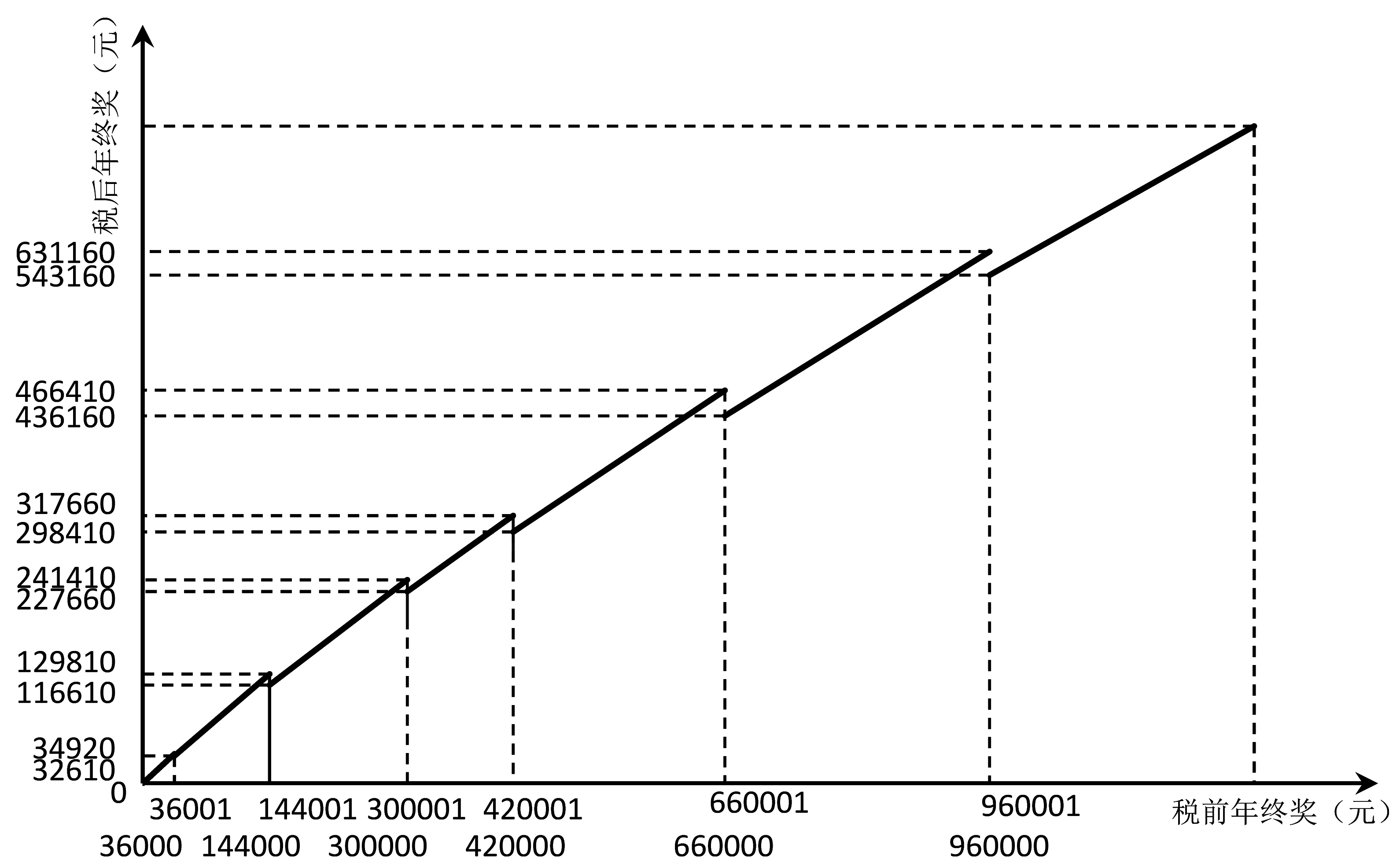

最后,社会各界长期质疑年终奖税负的规律性异常波动。提高基本减除费用是每年“两会”的焦点话题。全国人大常委会在2005年修改为1600元/月;在2007年改为2000元/月;在2011年改为3500元/月;在2018年改为6万元/年。每一次修改都引起年终奖波动曲线的变化,引起全国财务会计相关人士对年终奖的广泛讨论。对于这种现象,有人称其为“个税陷阱”(李二平,2012),也有人称其为“税收黑洞区”(李伟、李兰英,2013)、“无效奖金区间”(韩明桥,2014)、“断档”(房琰沁、叶全华,2019)等。既有研究之所以这样形容异常波动现象,原因在于:各国所得税通常表现为一条连续不间断的税负曲线,而我国年终奖税负却颇为特殊地断裂为七条独立线段。(见图1)

观察这七条断裂线段不难发现:在七级税率中,每当年终奖超过临界点、到达下一级额度,税负会陡然上升,税后所得明显下降。财务会计人士直接负责员工年终奖发放和报税工作,长期为规律性异常波动所困扰。(王燕,2017)有学者指出:“发放金额较大的年终奖可能成了面子工程,需要缴纳更多的税,反而不如减少金额让员工受益……如果绩效评价高的员工按照标准算出的应发奖金落入了‘禁区’,那么其税后收入可能会比绩效考评略逊一筹却没有陷入收入‘禁区’的同事还少。”(罗丽娜,2018)更有学者直言:该计税方法违背工资薪金所得“超额累进”的税制设计原理,导致年终奖超过临界点后会出现“税负增加超过应税收入增加”的情况,违背税收公平正义原则。(林颖、王伟域,2018)

的确,这种“多发一元、到手少千(万)元”的规律性异常波动同时触及税收正义的两个维度。德国联邦财税法院院长强调税收正义是税法的核心价值,有横向和纵向两个维度。(Mellinghoff,2005)横向税收正义,即经济能力相同的纳税人应承担相同的税收负担。纵向税收正义,即经济能力不同的人应承担不同的税收负担。但结合前述三个例子和七级税率表可见:年终奖36001元比36000元多缴税2310.1元;年终奖144001元比144000元多缴税13200.2元;年终奖960001元比960000元多缴税88000.45元。也就是说,在纵向上,异常波动可能导致员工个人年终奖的显著减少,触及纳税人私有财产权等基本权利。在横向上,异常波动导致员工之间发生“多劳反而少得”的结果,造成纳税人之间的税负不平等。

(二)异常波动的根源探析:“从年到月”的时间周期换算

财务会计从业人士从一开始就洞察到年终奖税负存在规律性异常波动,但其专业行为侧重于完善年终奖税收筹划方案,力图制定奖金分配的最优方案。相关专业的学者则聚焦实证分析和经验描述,很少涉及法学层面的规范性研究,往往将年终奖单独计税视为税收优惠政策。上述研究历经20年,数量庞大,却未能触及异常波动的制度根源。但税法学以概念为出发点,以规范分析为基本方法,能够发现异常波动的根源就隐藏在“全年一次性奖金”七个字当中。

就“奖金”二字而言,它属于工资薪金的一部分,以法定货币为计量单位。“每一块钱都是平等的一块钱。”(Kirchhof,2021)仅从形式平等来看,相同的,应当相同对待;每一块钱都是相同的,都是平等的。一次性的年终奖与每个月的工资薪金都是劳动性所得,应当根据量能纳税原则实行统一征税。这也是党的二十届三中全会《决定》要求“劳动性所得统一征税”的基本逻辑。

但“全年”与“一次性”两个修饰词暗示了这个概念的内在张力。一方面,年终奖是一次性发放的,俗称“十三薪”。《通知》第2条规定:“纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得。”另一方面,年终奖对应的是劳动者全年的劳动工作,与一次性发放的当月工资不同。可以这样说,年终奖与月工资在几乎所有方面都是相同的,都是劳动所得,唯独在时间周期上存在差异。年终奖以年为周期,而月工资以月为周期。

需要注意的是从“月工资税”到“年工资税”的制度变革。2018年以前我国实行工资薪金的月度计征,可谓“月工资税”。(胡志华,2018)以2011年《个人所得税法》为例,其第6条规定“工资、薪金所得,以每月收入额减除费用三千五百元后的余额,为应纳税所得额”。用学术语言来说,工资薪金所得在量税基础环节具体化为“月工资”。值得强调的是,与月工资配套的是月税率。当时的税率表规定:全月应纳税所得额×月度税率=应纳税额。直到2018年“月工资税”才改为“年工资税”,即工资薪金按月计税改为按年计税。现行《个人所得税法》第11条规定“居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税”。与之相应的是,工资薪金由过去的每月直接扣税转变为“先按月预扣、再汇算调整”。《国家税务总局关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告》规定:扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照预扣法计算逐月计算预扣税款。居民个人按月累计预扣预缴,年度汇算清缴。

如此来看,异常波动源于年终奖与月工资在时间周期上的差异。在“月工资税”的制度背景下,财税部门必须将年终奖换算为月工资,进而适用月度税率。这种“从年终奖到月工资”的周期换算看起来只是纯粹的技术处理,实则可能触碰到量能纳税原则的基本要求。德国联邦宪法法院(BVerfGE 116, 164, 180)指出:量能纳税原则作为宪法平等原则在税法的具体化,一方面要求立法和执法应当“相同的,相同对待”,另一方面要求“不相同的,依不同点而不同对待”。这样说来,财税部门面对年终奖时,既应当按照“月工资和年终奖都是个人所得”这个相同点来相同对待,也应当依照二者在时间周期属性上的差异作出适当的不同对待。一方面,如果忽视年终奖在时间周期上的特殊属性,就可能将年终奖简单看成“十三薪”,或者直接将年终奖并入当月工资一起计税。另一方面,全年一次性奖金不应适用月度税率。在所得税实行超额累进税率的制度前提下:如果年终奖和月工资都适用月度税率,必然导致年终奖整体适用高税率,其税负远高于月工资税负,违反量能纳税原则,产生税负不平等的结果。整个税法的核心问题就在于形式平等与实质平等之间的张力,(Kirchhof,1984)年终奖税负问题只是在特殊的时间维度上将形式平等与实质平等的张力暴露出来而已。

二、年终奖周期换算的混合方案

全年一次性奖金是“全年”劳动收入,却是“一次性”发放,“全年”与“一次性”在时间维度上存在紧张关系。这给财税部门提出一个难题:年终奖和月工资都是工资薪金,但时间周期并不统一;在“月工资税”的制度背景下,财税部门又必须将年终奖换算为月工资,完成“从年到月”的周期换算。最终,财税部门混合了四种方案。

(一)方式:四种方案的混合物

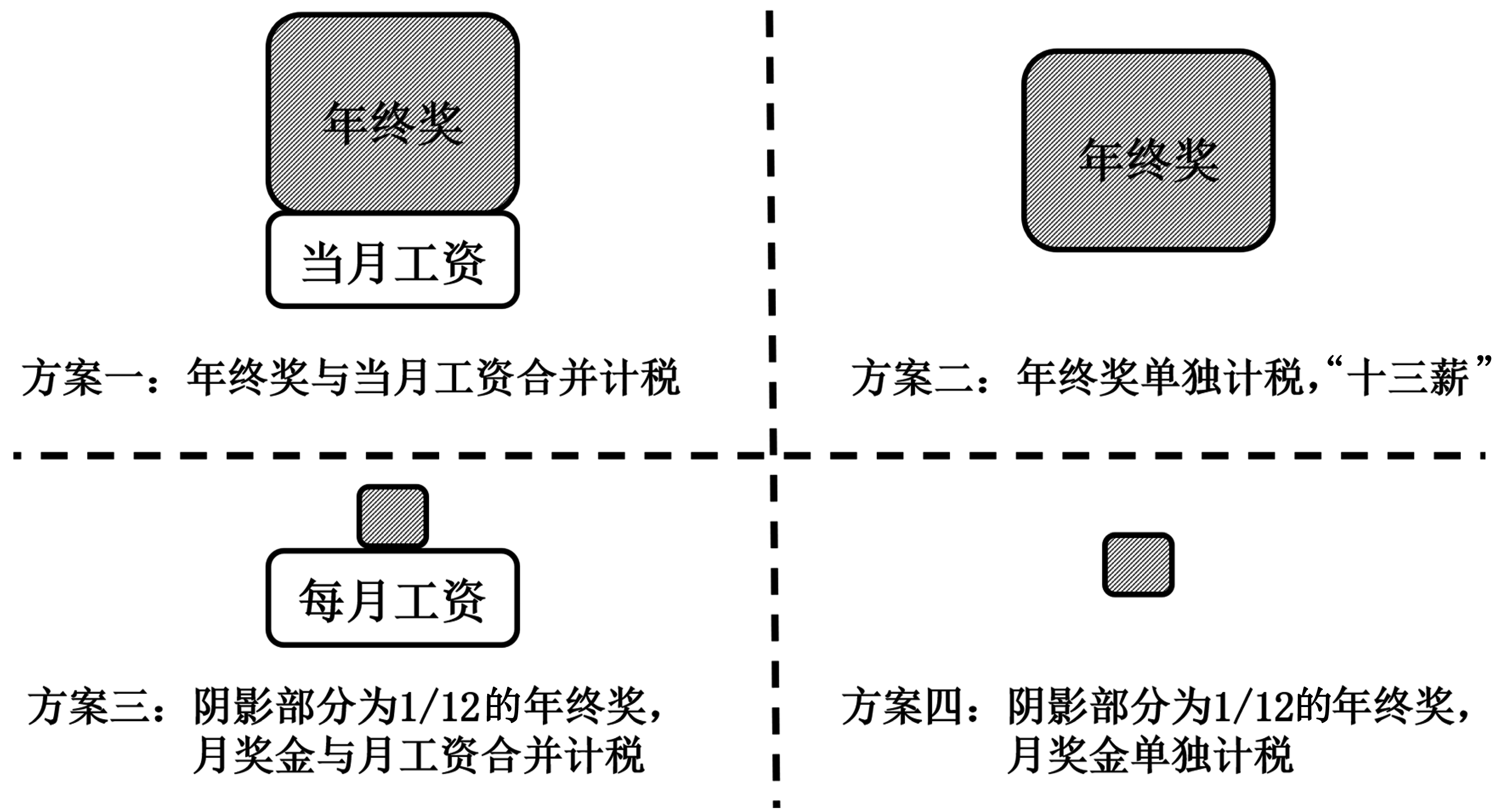

在“月工资税”的制度背景下,年终奖计税需要完成“从年到月”的周期换算。不难想象,当时摆在财税部门面前可能有以下四种方案。(见图2)

方案一将“年终奖与当月工资”统一计税。这种方案的税收成本最低、效率最高,但完全不考虑年终奖和月工资的时间周期差异。其结果是:相较于每月工资适用的低税率,年终奖是劳动者全年工作获得的奖金,却被集中在一起,全部适用高税率。无论纳税人年终奖或多或寡,都难以接受年终奖适用高税率、承担高税负的结果。

方案二将年终奖作为第十三个月的工资单独计税,类似“十三薪”。与方案一相比,方案二中有部分年终奖适用低税率,总体税负略低。但这两种方案都不考虑年终奖和月工资的周期差异,都直接将“年终奖乘以月税率”,会导致年终奖税负显著高于月工资税负,不符合量能纳税原则。

方案三“变年终奖为月奖金、再并入月工资”。即先将年终奖分为12份,再分摊计入1到12月的工资,重新计算每个月“月工资加月奖金”的整体税负。这种方案充分考虑年终奖和月工资的时间周期差异,准确实现了年终奖从年到月的周期换算,最符合量能纳税原则。(李龙,2012)但这个方案要求每个月的税额要计算两次,当月一次,年底一次。在当时有限的技术条件下,这既会增加用人单位等扣缴义务人的工作负担,也会给税务机关税收管理带来较大挑战。

方案四“变年终奖为月奖金、单独计算”。同方案三类似,方案四也按照月度计征的方式将年终奖分为十二份。差别在于方案四单独计算月奖金,不再与月工资统一计税。(顾凯峰,2013)长期以来许多财会人员建议改用这一方案,将《通告》中的1个月速算扣除数改为12个月速算扣除数。但该方案也不符合量能纳税原则。年终奖除以12个月,再适用与工资薪金一样的税率,会导致前者的税负明显低于后者。这种方案比较有利于年终奖高的群体,其年终奖越高,享受的税收优惠越多。

上述四种方案各有侧重,都有一定的合理性,也存在各自的问题。财税部门不只要在月度计税和年度计税之间做时间周期换算,也要在量能纳税和行政便宜两个原则之间做实质性的权衡判断。从《通知》规定的“为了合理解决个人取得全年一次性奖金征税问题”,不难看出财税部门着重考虑行政便宜和税收效率。但问题在于,《通知》是上述四种方案的混合物。首先,《通知》以方案二“十三薪”为主体。第2条规定“纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税”。其基本计算公式为:应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。其次,《通知》混合了方案三、四的部分内容,第2条第1项规定:“先将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。”最后,《通知》混合了方案一的部分内容。第2条第2项规定:如果在年终奖发放当月,工资薪金低于法定的每月费用扣除额,则年终奖部分可以同当月工资共同适用当月费用扣除额。

将几个方案拼装组合成一个混合物,这在税法领域并不罕见。德国税法巨擎Tipke早在1971年就发表代表作《税法:混乱、混合还是体系?》,深刻论述了这种现象。(Tipke,1971)对于这类混合方案,德国联邦宪法法院很早就在判决(BVerfGE 81, 156, 207)中指出:“体系混乱虽不必然违反平等原则,却是不平等的迹象。”在后续一系列税法判决(BVerfGE 84, 239, 271)中,法院进一步提炼出以下要旨:(1)宪法对税法没有具体要求,立法者拥有充分的决策空间和形成自由来确定某个税种的基本原则和具体方案,可以从多种可能的方案中选择一种。(2)但宪法要求:一旦立法者确定了某种方案,就应当“将这一决定以合乎税负平等的方式、一以贯之地落实到底”,将这一方案的基本决定落实细化在具体规则中。(3)倘若立法者在前端环节确定基本方案,但又在后续环节掺杂其他方案,这类出尔反尔的混合方案有违一以贯之原则,难免引发税负不平等。

(二)目的:降低税率的隐蔽方式

结合税法独有的“链状结构”,会发现《通知》之所以混合四种方案,是为了隐蔽地降低税率。从德国联邦宪法法院相关税法判决不难看出:纳税主体、税收客体、量税基础、税率等税收结构要素组成一个链状结构。这些结构要素相互影响、层层递进,最终确定具体的纳税义务。尤其是税收客体、量税基础和税率三个要素,犹如一根链条上环环相扣的三个环节,它们既前后衔接也相互影响。(刘志鑫,2019)就个人所得税而言,它的纳税主体是个人,税收客体是个人所得。作为税收客体的个人所得较为抽象,《个人所得税法》第2条规定了九种所得类型,其中一种是工资薪金,年终奖又是工资薪金的下位概念。税收客体经过量税基础的层层具体化,再适用相应的税率,最终确定应纳税额。(叶金育,2018)

透过这种链状结构视角,会发现《通知》的混合方案其实改变了量税基础与税率两个税收要素的连接方式。(1)上文提到,方案三“变年终奖为月奖金、再并入月工资”或者方案四“变年终奖为月奖金、单独计算”都在量税基础环节将年终奖分为12份,再分别以12份月奖金乘以月度税率得到最终的应纳税额。(2)但《通知》没有真地将年终奖分为12份月奖金,没有真地在量税基础环节将“年终奖”拆分为“月奖金”。事实上,《通知》将年终奖除以12只是为了“按其商数确定适用税率和速算扣除数”。《通知》列出了计算公式:应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。十分清楚的是,在这个计算公式中年终奖始终“单独作为一个月工资”、作为一个整体乘以月度税率。正因此,公式中的速算扣除数是且仅是一个月的速算扣除数,而非12个月的速算扣除数。如果采用方案三或方案四,则公式中的速算扣除数是12个月的速算扣除数。《通知》规定年终奖按月计算,故适用一个月的速算扣除数,并非学者批评的那样“错误使用了速算扣除数”。(王敏,2014)(3)《通知》没有改变量税基础——将“年终奖”转换为“月奖金”,它改变的是量税基础与税率的连接方式。纵观中外各种税法,量税基础与税率表的连接方式通常是简单的乘法运算。但《通知》在量税基础与税率两个环节之间悄然嵌入一次除法运算,即年终奖“除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数”。方案三与方案四将“年终奖”分为12份“月奖金”,这个除法运算发生在量税基础环节。但是,《通知》中的除法运算发生在量税基础和税率之间。即《通知》先将年终奖“单独作为一个月工资”,又“除以12个月”,再乘以月度税率,改变了量税基础与税率表的连接方式。

诚如德国联邦财税法院在判决(BFH, 27. 9. 2012)中指出的:“量税基础与税率之间相互影响,具有重要的宪法意义。”《通知》改变了量税基础与税率的连接方式,进而改变后续的税率环节。就此而言,《通知》采用的混合方案实为一种降低税率的隐蔽方式。其结果是:年终奖的真实税率超出了财务会计界的理解范畴。起初,实务界以为年终奖适用的是全额累进税率。(李二平,2012)但后续研究发现年终奖税率既不是全额累进,也不是超额累进。全额累进税率是指,全部应纳税所得额都按其相应等级的累进税率计算。超额累进税率是指,将应纳税所得额分为若干等级,每个等级分别适用对应税率,分开计算税额,各等级税额之和为应纳税额。《个人所得税法》的税率表就是一种典型的七级超额累进税率。但《通知》第2条只准予扣除一个月的速算扣除数,产生了一个奇怪的结果。即年终奖只有1/12适用超额累进税率,其余11/12适用全额累进税率。(韩明桥,2014)一言以蔽之,混合方案导致混合税率,既有超额累进,也有全额累进,实为罕见。

《通知》更改法定税率,不符合法律优先原则。学理上认为税收法定原则是法律保留原则流入税法的成果,具体有法律保留和法律优先两方面要求。前者要求有法可依,行政应有法律授权依据;后者要求有法必依,行政不得违反法律。(刘志鑫,2023)税率表是《个人所得税法》的重要组成部分,只有全国人大及其常委会有权变更修改。《立法法》第11条明确规定税率的确定只能制定法律。但事实是,财税部门制定的现行制度悄然变更了法律规定的税率表,不符合法律优先的基本要求。

(三 )结果:独立而混沌的“年终奖税”

首先,“年终奖税”独立于“工资税”。长期以来,个人所得税存在“税中有税”的情况。2018年以前,受限于有限的税收征收管理能力,我国的个人所得税以分类计征为主。2018年全国人大常委会修改《个人所得税法》,改为分类计征与综合计征两个模式。一方面,工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费采用综合计征的方式。另一方面,股息红利、财产转让所得、财产租赁所得等其他税目依然采用分类计征的方式。正如权威研究团队指出的,分类计征模式事实上造成11种不同类型的个人所得税。(个人所得税改革方案及征管条件研究课题组等,2017)全年一次性奖金在财务会计上虽是“一次性”发放,却是“全年”工资薪金的重要组成部分。宪法上的平等原则与税法上的量能纳税原则都要求年终奖纳入与工资薪金相同的计税周期。但《通知》规定年终奖单独计税,这种从“工资税”分裂出的“年终奖税”加剧了个人所得税的碎片化,造成“税中有税”的结构性紊乱,相关体系混乱延宕至今。

其次,“年终奖税”内部结构混乱。《通知》没有将“十三薪”方案贯彻到底,而是混杂了其他三种方案。它一方面将年终奖单独作为一个月工资,适用月税率以及一个月的速算扣除数,另一方面又将年终奖除以12个月,而这两方面是相互矛盾的。这种充满内部矛盾的混合方案导致“年终奖税”发生税负规律性异常波动,不符合税负平等和量能纳税的基本要求。

综合来看,“年终奖税”存在“先分后合”的结构矛盾。这种“先分后合”问题并非中国所得税法独有,德国联邦宪法法院在“财产税判决”(BVerfGE 93, 121, 136)中就遇到几乎相同的问题。首先,一些财产以市场价计税,另一些财产以评估价计税。之后,两类财产适用同一种税率,由此导致税负不平等。德国联邦宪法法院在“遗产税判决”(BVerfGE 117, 1, 106)中又遇到类似问题。首先,在量税基础环节分开计算不同类型的遗产;之后在税率环节适用统一的税率表,由此导致税负不平等。对照德国两个经典判决可见,《通知》决定年终奖单独计税与《个人所得税法》统一税率表之间存在直接矛盾。一方面,年终奖本应并入月工资计算,却单独计算。这种单独计算是“分”。另一方面,年终奖已经单独计算,却统一适用与月工资一样的月税率表,这种统一的月税率表是“合”。在税收要素组成的链条结构中,分化的量税基础与统一的税率表存在“先分后合”的结构性矛盾,势必引发税负不平等。

三、所得税的年度计税原则

年终奖税负之所以发生规律性异常波动,根源在于现行制度在从年到月的周期换算过程中忽视年终奖的时间属性,混合了四种方案。其结果是,个人所得税内部长期存在一个独立而混沌的“年终奖税”。由此可见,年终奖税负异动并非简单的技术问题,并不能通过等待现行方案的失效来化解。为了规范重构年终奖计税方式,落实党的二十届三中全会《决定》要求的“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度”“劳动性所得统一征税”,应当在个人所得税中确立统一的年度计税原则。

(一)年度计税原则的理论逻辑

早在19世纪中后期,马克思就在《资本论》中深刻论述了劳动、价值与时间的复杂关系:“一般劳动时间即客体化劳动时间”;“价值一般只是对象化的劳动时间”。(马克思,1995,第524页;马克思,1998,第197页)到了20世纪初期,德国税法学者开始认识到所得具有明显的时间属性。奠定“净财产增加理论”的冯·沙恩茨认为:“所得是在一个特定周期内获得的净财产。”提出“源泉理论”的费斯汀格主张在特定周期中确定可税的能力。(Eckhoff,2005,S. 29)两种代表性学说虽有分歧但都认为:须在一个限定周期中方能确定“所得”。德国财税法院在1930年的一个判决中指出:“理解所得税法上的所得概念,无论积极面还是消极面,都必须考虑到它的时间要素。”2005年德国税法学会召开年会专门针对年度计税问题展开讨论。Eckhoff指出:“所得,不是在某个时间点突然产生的,而是在一个时间段中逐渐形成的;在这个时间段中,既发生各种成本、费用和损失,也产生各种收入。”(Eckhoff,2005,S. 28)von Beckerath也认为:所得税的各种构成要件都具有周期属性(Periodenzugehörigkeit),应尽可能在当期(zeitgerecht)计算各种收入、成本、费用和损失。(von Beckerath,2012)总之,“所得是一种时段性流量”,(Eckhoff,2005,S. 29)所得税是一种“流动的税”(BFHE, 84, 392)。国家征收所得税以市场经济为制度前提,以所得为税收对象,应当重视所得的时间属性,确定具体的计税时间周期,将其作为所得税不可或缺的组成部分。

但时间周期有年度、季度和月度之分,国家究竟应以何种时间周期计算所得?经典的所得税理论根据当期所得确定应纳税额,普遍认为年度是合理的计税周期。德国自19世纪末引入个人所得税后就规定公历年是计税周期。德国现行《个人所得税法》第2条第7款规定:“所得税是年度税(Jahressteuer)。”然而,纵观古今中外各种税法,并非所有税种都以年度为计税周期,当中不乏季度税和月度税,甚至按次计税也不罕见。我国个人所得税在2018年以前主要表现为月度税,之后才开始改为年度税,除此之外还有多种所得依然按次计税。这样说来,年度计税原则(Jahressteuerprinzip)只是周期原则(Periodizitätsprinzip)的一种类型。(Hey,2015)

税法和宪法学者普遍认为所得税应当确立年度计税原则。首先,年度计税原则有助于精准计算纳税人的经济能力。Schick指出:唯有通过对比,方能确定量能纳税原则所要求的“能力”;这种对比不仅要体现在各种客观事物层面上,也要体现在特定时间层面上;将一个纳税人的各种所得放在统一的时间周期中才能确定他的经济能力,即“时间维度上的可比性”。(Schick,1976)Kirchhof也认为:税收平等和量能纳税无法脱离时间维度而孤立存在;所得税必须依据年度计税原则分期计税,当期计征所得税符合实质税收正义。“周期原则需要公历年这样具有形式确定性的量化基础。通过这个技术条文,国家得以实时参与市场经济成果的分配,得以实现时间限度内的实质税负平等。”(Kirchhof,2012)其次,年度计税的周期原则还具有重要的财政法意义。国家为了保障年度财政收入与支出的适时平衡,必须实时分享公民经济所得。税法的年度计税原则符合财政法的收支平衡原则。按年度分期分段计征所得税,既实时(zeitgerecht)向公民分配税收负担,也同时保障国家当期财政的收支稳定与平衡。(Kirchhof,2012)

需要补充说明的是,迪比克和朗等德国税法学者并未不加反思地接受年度计税的周期原则。一方面,年度计税是具体税收管理技术的基础,它符合行政理性,降低税收行政的复杂程度,提升税收行政的效率,可视为行政便宜原则在税法的具体落实。另一方面,年度计税原则未必能够全面体现量能纳税原则。全面落实量能纳税原则不应只是狭隘地局限于某个公历年份,还应综合汇算个体“终生所得”。在此基础上,他提出“全面原则”(Totalitätsprinzip),这超越了有限的、片段式的时间周期。(Tipke,2003,S. 669)相关论述对于我们把握所得税与遗产税之间关系颇有助益。

(二)年度计税原则的中国实践

与德国个人所得税从一开始就确定按年计税不同,中国的个人所得税经历了逐步确立年度计税原则的发展过程。个人所得税诞生在市场经济萌芽期,它在一开始并未确立年度计税,而是根据不同所得类型分别确定计算周期。1980年,全国人大通过《个人所得税法》,第5条规定两种计算周期。一是工资薪金所得按“月”征收,二是劳务报酬、利息、股息等所得按“次”征收。1993年,全国人大常委会首次引入年度计税原则,修改后的第5条规定个体工商户生产、经营所得以及企事业单位的承包经营、承租经营所得按“年”征收。“以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额”,确定年度应纳税所得额。在此后相当长时间内,次、月、年三种时间周期并行于一部所得税法。相较而言,《中外合资经营企业所得税法》和《外国企业所得税法》在改革开放一开始就确立了年度计税原则。现行《企业所得税法》第53条规定:“企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。”企业所得税规定了各种扣除、加计扣除,基本落实了年度计税原则。

直到2018年,《个人所得税法》才初步确立年度计税原则。“一个纳税年度在中国境内居住累计满183天的个人,为居民个人。”第1条第1、2款增加“纳税年度”的概念,将其作为税收的时间要件。第3款规定:“纳税年度,自公历一月一日起至十二月三十一日止。”在年度计税原则的基础上,工资薪金所得计税发生了从月到年的周期变革,从“月工资税”跃变为“年工资税”。根据《个人所得税法》第2条第2款和第6条第1款第1项,工资薪金所得不再按月计税而改为按年计税,它与其他三种所得一起作为综合所得,“按纳税年度合并计算个人所得税”。当然,例外依然存在。一是非居民依然是按月、按次计税。二是财产租赁、财产转让和利息股息红利所得依然按次计税。

尽管学界尚未专门针对年度计税原则展开研究,但结合中国改革开放以来税制变革实践不难看出,年度计税原则是实现量能纳税原则和税收公平正义的起点。

首先,年度周期是综合计算纳税人经济能力的时间基础。根据量能纳税原则,应将纳税人各种所得加总起来综合计算,才能确定其经济能力。虽然个人所得税还未完全发展为企业所得税那样的“年度税”,但年度计税的适用范围在逐步扩大,按次、按月计税的适用范围将逐步缩小。既有研究论及2018年个税改革,皆强调工资薪金等四种所得综合计税的重要意义。(刘剑文、胡翔,2018)但有一点尚未得到充分重视,即统一的计税时间周期是统一四种所得为综合所得的前提。时至今日,这九种所得类型已有五种按年度计税,余下还有财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得和偶然所得四种所得维持按次、按月计税的方式。未来,这四种所得应逐步适用年度计税。待到计税周期全部统一为年度计税,则全部九种所得类型将计入综合所得合并计算。此时,个人所得税将从部分的综合计税发展为全面的综合计税,进一步落实量能纳税原则。

其次,年度周期是准确计算纳税人经济能力的时间基础。量能纳税原则要求扣除纳税人主观上的生活需要和客观上的成本费用,从而准确计算纳税人的纳税能力。像2018年以前那样每月数千元减除费用过于简单,难以充分承载量能纳税原则在主观和客观层面的具体化。通过从月到年的周期变革,个人所得税以“时间”换“空间”,在较为简单的“每月减除费用”的基础上增加了专项扣除、专项附加扣除和其他扣除。以年度为时间跨度,以年度周期为时间基础,个人所得税才有充分的制度空间容纳子女教育、继续教育、大病医疗、住房及赡养老人等专项附加扣除。

最后,在所得税领域全面确立年度计税原则,不只有助于所得税从分类计税向综合计税的完善发展,也有助于保障国家财政收入稳定。诚如Kirchhof所言,“所得既满足个人的当期经济需求,也保障国家的当期财政需要。”(Kirchhof,2011,S. 475)财政稳定是财政法和税法的共同目标。个人取得年终奖等工资薪金以“年”为时间周期,宪法和预算法也规定国家财政以“年”为时间周期。《宪法》第61条规定“全国人民代表大会会议每年举行一次”,第62条规定“审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告”。《预算法》第18条规定:“预算年度自公历一月一日起,至十二月三十一日止。”

另外需要注意的是,所得税在确立年度计税原则的过程中,还应当以量能纳税原则为最大考量。首先,所得税规定的“亏损跨年度结转”便是对年度计税原则的超越与补充。亏损是个人所得税和企业所得税的重要构成要件,它与所得一样也具有明显的时间属性。(Eckhoff,2005,S. 32)其次,税法基础理论对年度计税原则的反思,对于中国未来税制实践不无启发意义。改革开放以来,许多热门行业在剧烈的社会经济转型中迅速消失。在激烈的市场竞争和复杂的市场环境中,并非所有行业的收入都是长期持续稳定的。在ChatGPT等新技术的冲击下,即便是当下繁荣稳定的行业也可能在短暂的未来发生根本性的结构变化。许多群体的收入所得和许多企业的经济能力在数年之内就发生了巨大的起伏波动。国家征税的确需要考虑这类颇为普遍的实际情况,未来有必要进一步调适年度计税原则与量能纳税原则的互动关系。

(三)作为插曲的年终奖按月计税

明确了“从月到年”的周期变革是个人所得税发展趋势,更能看清年终奖“按月计税”只是一个过渡方案,或者说一段逆向而动的插曲。然而,财税部门接连三次(2018年、2021年、2023年)延续这段插曲,当中或有一些值得反复权衡的复杂因素,需要全面客观的评价。

首先应当承认,在“月工资税”的制度背景下(2018年以前),年终奖按月计税并非没有合理的理由。第一,当时的个人所得税尚未确立年度计税的周期原则,按次、按月、按年并行其中。其中工资薪金所得按月计税,即“月工资税=月工资×月税率”。在“月工资税”的制度基础上,财税部门必须针对年终奖进行“从年到月”的周期换算。第二,财税部门的《通知》侧重于税收效率,税收行政便宜是税法的重要原则之一。方案三在前述四种方案中最为合理,最为符合量能纳税原则。它在量税基础环节将年终奖分为12份,“变年终奖为月奖金、再并入月工资”。但是,方案三的确成倍增加税收行政行为的数量,大幅增加税收机关的行政负担。应当承认,税收正义与税收效率往往存在一定紧张关系。追求税收公正和税负平等往往增加税收行政的成本负担。反过来说,过度重视税收效率和减轻行政负担,可能减损税收的公正平等。第三点最为重要。《通知》采用的混合方案存在较为明显的形式和实质法治瑕疵,但也在一定程度上实现了税收正义,即避免年终奖适用过高的税率,避免纳税人承担过重的税收负担。这是否构成宪法学长期讨论的“良性违宪”,是一个值得思考的问题。

其次应当指出,在个人所得税启动“从月到年”周期变革后(2018年后),在工资薪金并入综合所得按年计税的新背景下,财税部门理应顺势推动“年工资”与“年终奖”的统一计税。前者是后者的上位概念,周期一致,可以直接相加。有所遗憾的是,财税部门接连三次续用《通知》,维持年终奖“从年到月”的反向换算,没有解决既有的结构问题,还放大了上述形式和实质的法治瑕疵。在结构层面:“年终奖税”独立于“工资薪金所得税”。年终奖是工资薪金的一部分,却不并入当年综合所得、适用年度计税原则,反而单独计算纳税。在形式层面,同2005年《通知》一样,2023年的《公告》也欠缺必要的法律授权,不符合《个人所得税法》规定的税率表,不符合税收法定原则要求的法律保留和法律优先。在实质层面,年终奖税负低于工资薪金。持续发生的规律性异常波动有违量能纳税原则,造成横向和纵向两个维度的税负不平等。此外,近年来税务机关的税收征收管理能力借助金税工程得以大幅提高,很难再像20年前那样以税收行政便宜作为年终奖按月计税的正当化理由。

综合来看,财税部门之所以接连三次续用现行年终奖混合方案,乃是因为这样一种两难困境。一方面,继续使用年终奖按月计税的混合方案,明显存在结构、形式和实质三个维度的法治瑕疵。另一方面,直接将年终奖并入工资薪金统一计税,不免导致部分工薪阶层本已沉重的税负有所加重。在经济新常态的大背景下,既要由法学研究给出系统的理论阐释,也要让税制实践提供细腻的制度安排,让每一个纳税人都感受到税制改革的公平正义。这种情况下或可参考德国联邦宪法法院处理类似疑难问题时采用的特殊处理方式,即法院虽然认为某个具体法律条文违反宪法,但并未直接判定其无效,而是要求立法者通盘考虑,进行系统性规范重构。这样看来,为了实现党的二十届三中全会《决定》要求的劳动性所得统一征税和规范收入分配秩序,除了应当在微观层面将年终奖并入工资薪金所得,全面实行劳动性所得统一征税,同时应当在宏观层面全面系统考虑工资薪金等劳动性所得税率或税负是否偏高的问题。进而言之,年终奖按月计税虽只是一段插曲,却引发我们反思一个更为宏观的问题。自1980年以来,我国个人所得税针对工资薪金所得规定了与经济合作与发展组织(OECD)国家相似的高税率,如此高的税率是否具有足够充分的正当化理由?2023年财税部门发布《公告》,明确延续年终奖按月计税是“为进一步减轻纳税人负担”。这改变了年终奖单独计税的目的,已经涉及劳动性所得整体税负是否过高的税收正义问题。

四、结 语

党的二十届三中全会要求“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度,规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策,实行劳动性所得统一征税”。落实这一要求的最大障碍是年终奖税负长期发生规律性异常波动。异常波动可以归结于一浅一深两重矛盾。第一重矛盾相对浅显,工资薪金按月计税与全年一次性奖金之间存在矛盾,即“按月”与“按年”之间的周期换算矛盾。第二重矛盾相对深隐,即税收正义与税收效率之间的深层张力。在这两重矛盾的共同作用下,现行制度成为四种方案的混合物,导致“工资税”内部存在一个独立而混沌的“年终奖税”,进一步引发“税中有税”的结构性矛盾。

相互纠缠的多重矛盾提醒我们注意两点。第一,所得具有时间属性,所得税是一种流动的税。不只年终奖、工资薪金等劳动性所得,包括其他个人所得乃至企业所得,都具有明显的时间属性。第二,以适当的时间周期计算所得税,不只是劳动性所得统一征税的首要条件,更是中国深化税制改革始终面临的长期挑战。恣意调整计税周期既可能违反形式上的税收法定原则,也可能违反实质上的税负平等和量能纳税原则。总之,国家征收所得税必须形成与市场经济相匹配的时间逻辑。年度计税原则看似只是一个技术性要求,实为税收公平正义的起点。统一所得税的计税周期,确立年度计税原则,方能在保障国家财政收入和量能纳税原则之间平衡调适,实现税收正义。

作者:刘志鑫,中国社会科学院法学研究所副研究员。

来源:《浙江社会科学》2024年第12期。