字号:

字号:小

中

大

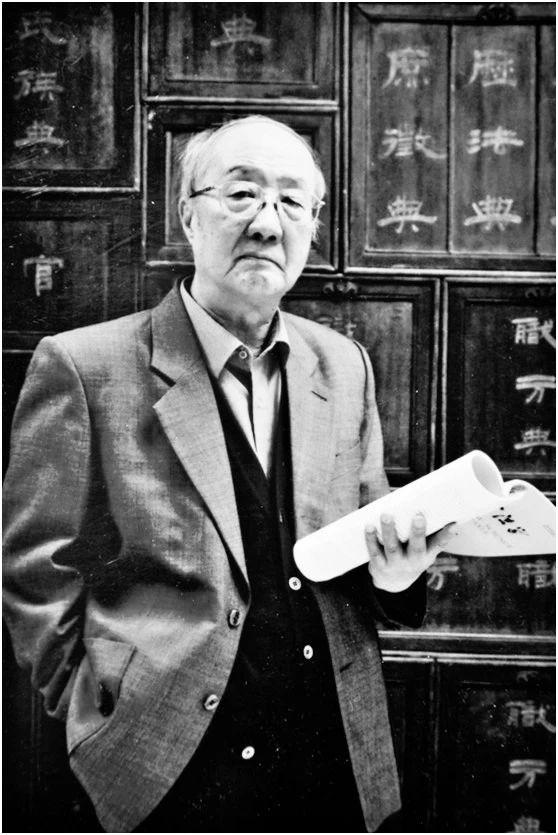

2019年8月22日,高恒先生过世。次日,中国社科院法学研究所公众号刊发了我在2007年做的一篇访谈《学术研究,首先要有研究——中国社会科学院荣誉学部委员高恒访谈录》(原载《学问有道》,方志出版社2007年版)。再次阅读这篇自己执笔的旧稿,浏览当年留下的照片,让我很有点感慨,这位一辈子做学问的老人,就这样悄然离开了尘世。

很惭愧,我和高先生的接触仅限于此次访谈,对高先生的专业也完全没有“研究”,虽然当时为做访谈看过他的《秦汉法制论考》(厦门大学出版社1994年版),为写这篇文字,又翻了一下他的后续著作《秦汉简牍中法制文书辑考》(社科文献出版社2008年版)、《中国古代法制论考》(中国社会科学出版社2013年版),仍是不得要领。但还是想写下一些粗浅的认识,谨此表达我菲薄的怀念与尊敬。

中国法学网发布的《中国社会科学院荣誉学部委员高恒先生生平》(以下简称《高恒先生生平》)说高先生“为人谦和”,如果说这是指对人有礼数,那当然是相当准确的,但若因此认为他为人随和、没有锋芒,则似不确。我感觉高老师相当耿直,也很有决断。按照社科院关于访谈的统一要求,文字稿之外,还要提供访谈的情景照片。我请法学所同事丁科帮忙拍摄,选了法学所图书馆内外几个场景。高老师很快就选定公众号上发布的那张。但在作决定时,还说了一下理由,就是其他几张照片上的我稍显“突出”,而主角应该是他。这话他当时就说出来了。我听着不禁有点暗笑,觉得他很坦率,也很可爱。

访谈和文字稿的撰写均比较顺利,因为高先生做了充分准备。我被安排访谈任务的时候正在国外,眼看交稿时间快到了我还没有回来,高先生就自己先写了一个草稿,我们第一次见面就是他到法学所图书馆把手写的稿子交给我。访谈中涉及具体学术问题的内容用的都是他的原稿,我只做了一些电脑录入的工作。因此这篇访谈基本能够反映他对自己学术地位的认知。这份手稿后来也遵照高老师的要求还给了他。

《高恒先生生平》中说,高先生“是法学界最早利用出土文献进行法律史研究的学者之一”,对秦汉律中“隶臣妾”等问题的开拓性研究,“引起了历史学界和法史学界的广泛注意”。这一评价应该是恰如其分的,甚至还可以说得更高一点。比如高老师代表作《秦律中“隶臣妾”问题探讨》(《文物》1977年第7期),发表之初即获得包括日本、台湾地区在内学者的 “极高评价”,日本著名法制史专家滋贺秀三(1921-2008)认为该文“是一篇具有划时代意义的论文”(详见李力《“隶臣妾”身份再研究》,中国政法大学出版社2007年版,第143-144页)。高先生自己似乎也最看重他在云梦秦简上的研究。《高恒先生生平》中还说高先生在法律思想史研究方面也“作出了引人注目的成就”,并举了汉代“引经决狱”和董仲舒“德主刑辅”法律思想、张斐律学等几个例子。我感觉高先生自己似乎更看重《论中国古代法学与名学的关系》(《中国法学》1993年第1期)这篇论文。他在《秦汉法制论考》自序中即曾专门说到。作为一个非秦汉史专业读者,我也觉得这篇文字难得一见,非精通法学和哲学者不能为。就整体而言,高老师著作的阅读体验甚佳,特别是其文字,颇有特点,他评价中国古代律学“名词概念精当、判断推理符合逻辑”的话,也适用于他自己。另外,高老师的大部分法制史文章有着比较浓烈的法学理论色彩,有些完全可以当法理文章来读,如《张斐的<律注要略>及其法律思想》。这在法制史学界也较少见。

访谈中涉及经历的部分则多出于我的发问,比如在武大学习、在苏联留学,还有对法制史研究的心得。大部分内容都写到访谈里,但也有个别没有写进去或者定稿时他删去的。比如他一再说搞法制史研究,要有法学功底,要会从法学角度分析历史问题。他在武汉大学上案例课,老师要求很高,当场就要发表意见,他是表现很好的,换言之,他的部门法基础扎实。他还说参加云梦秦简整理和研究,主要是从法学角度切入,文献考订不是他的用力所在,也没有优势。他还不无自得的谈到,在早年的一次沈家本研讨会上,他的论文和其他学者(如北大李贵连教授)的风格明显不同,他主要从法理角度分析,更有法学味道(应该指的是《沈家本与中国古代律学》,原载《博通古今学贯中西的法学家》,陕西人民出版社1992年版,又见《秦汉法制论考》第310页)。这是针对我问写法制史论文怎么深入分析时说的。我当时刚出国回来,对外语学习比较感兴趣,就问他怎样学的俄语。他说到苏联留学时,是去读研究生,不怎么上课,所以俄语口语不太好,韩延龙老师是读本科,用到口语的地方多,语言能力更强。在谈到参加秦简整理时,他一再表示这对他学术生涯的影响之巨,说到张政烺(1912-2005)、李学勤(1933.3-2019.2)等历史学者时充满敬意。好像当时还说这是他自己争取到的机会,并非完全出自组织安排,但具体情形我记不得了。后来偶见著名美籍华人历史学家、普林斯顿大学教授余英时(1930-)1981年率美国历史学家代表团来华访问的日记,记载10月18日在北京参加云梦秦简讨论会,中方与会者除了历史所张政烺、李学勤等,还有法学所研究员高恒、刘海年,以及近代史所研究员瞿同祖(《十字路口的中国史学》,上海古籍出版社2004年版,第21页)。但在与我的谈话中高先生对此类非学术活动几无一字提及。在《生平》中我也才首次知道高老师曾兼任我母校南开大学法学研究所研究员。一个纯粹的学者大概就是这样吧。

访谈中,我颇感惊奇的一点是,一个法学专业出身、已近天命之年的中年学者(高恒先生生于1930年),怎么如此决绝地放弃长期从事的法学理论研究,转向艰冷的秦汉法制史领域?而且很快就作出世人瞩目的成绩(类似的还有刘海年老师)?我自研究生以来也陆陆续续看过《史记》《汉书》,但迄今不敢写秦汉的文字。对此高老师只是很简单的说幼时念过四年私塾,打下一些旧学的底子。又说做秦汉和简牍,《史记》、《汉书》要看。似乎我的困惑根本不成问题。这大概只有用天赋、悟性才能解释吧。

因为秦汉法制始终不是我的兴趣所在,访谈交稿,我和高老师的交往也就终止。他当时提及的一些重要文章也没有找来细看。私下主动请教更不在我考虑之中。高老师似乎也再没有找过我(他也很少来法学所),他也没有像大部分前辈学者那样热情地赠送著作。可能从访谈中他也看出来,我毫无这方面的专业素养,送了我也看不懂。现在高先生故去了,我永远失去了宝贵的请教机会。所谓机遇只垂青有准备的人,信然。

1990年高恒先生与夫人国际法学家王可菊合影

最后要提到的是高老师的夫人王可菊老师。王老师也在法学所工作,是国际人权法和国际人道法专家。他们伉俪似乎有分工,高恒老师基本不出门,常年在家工作,王老师则每天来法学所用功,好像气管不好,常年戴着口罩。在图书馆,王老师听说我毕业于南开大学,说南开国际法老师张勇是北大王铁崖先生的博士,其博士论文写的国际人道法,她是答辩委员。她还曾从书库里提出马英九的博士论文,跟我说这人官当得大,学问也做得好。岁月匆匆,转瞬都是十多年前的事了。(2019年9月稿)。

作者:张群,中央民族大学法学院副教授,中国社科院法学所法学博士,曾任中国社科院法学所图书馆副馆长、法制史研究室助理研究员。

来源:本文首发于“中国法学网”,转载请联系本网。