字号:

字号:小

中

大

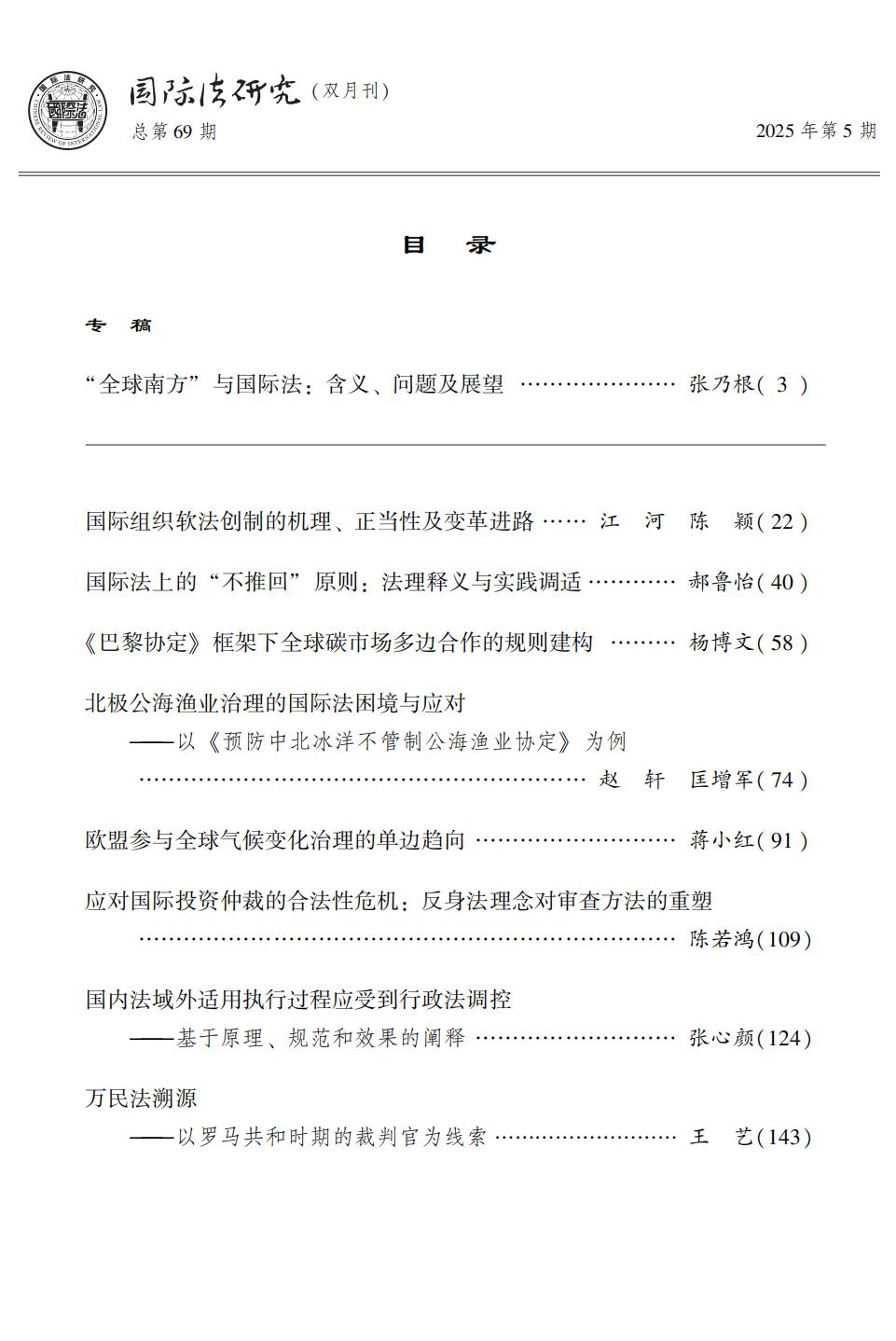

专 稿

“全球南方”与国际法:含义、问题及展望

张乃根

法学博士,复旦大学特聘教授,中国国际法学会副会长,亚洲国际法学会咨询理事会理事

摘 要:相对于代表发达国家的“北方”而言,“南方”是代表广大发展中国家或第三世界的法律术语,已被国际条约和联合国决议所采用,具有“实然”性。含义更加包容宽泛的“全球南方”尚未载入联合国规范性文件,具有“应然”性。在百年未有之大变局加速演进之际,中国提出“全球南方”应以更加开放包容的姿态走在推动构建人类命运共同体的前列。这对于形成以合作共赢的国际法原则为核心的新型国际关系,意义重大。回顾欧洲国家在早期资本主义兴起和地理大发现之后开始海外殖民,并提出殖民性国际法,以及“文明”用语出现及相关“文明标准”形成的历史,追溯南北关系的起源及相关国际法,有助于树立正确的南北关系观。阐明基于《联合国宪章》与和平共处五项原则的合作共赢国际法原则,有利于促进南北合作、南南合作。展望未来,中国将继续推进共建“一带一路”高质量发展,进一步支持建设亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行等“全球南方”主导的国际金融机构,推动构建更加公正合理的国际经贸法律秩序。

关键词:联合国;全球南方;发展中国家;联合国宪章;和平共处五项原则

国际组织软法创制的机理、正当性及变革进路

江 河 陈 颖

江河,中南财经政法大学法学院教授,博士生导师,国际法治与国家安全研究所所长;陈颖,中国政法大学国际法学院国际公法博士研究生

摘 要:国际组织的法律人格具有一定的派生性和独立性,前者体现为国际组织是由主权国家派生的国际法主体,后者体现为国际组织具有一定的政治主体性和国际造法能力。这种特性既构成了国际组织软法创制的主体性基础,也使国际组织的软法创制往往因过度依赖形式民主而失去实质正当性。依其职能的分类标准,国际组织可以划分为政治性组织与专业性组织,二者在制度运行逻辑中分别体现出价值导向与技术导向的规范目标。随着国际治理议题的扩展与国际组织隐含职能的复杂化,国际组织与成员国之间的权能分配在历时维度上不断调整,国际软法创制过程中的议程设置与规则制定逐渐呈现出政治主导化倾向。在这一演变过程中,国际组织需要通过正义化的造法理念和实质民主的造法程序对软法创制进行正当性重构。在此背景下,中国应基于人类命运共同体理念积极推动国际组织造法的价值转向,参与程序规则变革,提出公平的制度倡议,从而实现从规则接受者向制度塑造者的身份转变。

关键词:国际组织;国际软法;软法创制;法律价值;正当性

国际法上的“不推回”原则:法理释义与实践调适

郝鲁怡

法学博士,中国社会科学院国际法研究所研究员

摘 要:“不推回”原则作为国际难民保护制度的重要准则,在1951年《关于难民地位的公约》中确立,禁止将难民驱逐或送回至其生命或自由因其种族、宗教、国籍、参加某一社会团体或具有某种政治见解而受威胁的领土。随着国际人权法的发展,“不推回”原则被纳入国际人权条约之中,并与个人基本权利保障相结合,其权利属性与规范效力得到确认和强化,成为国际人权保护领域的一项重要规则。在规范层面,国际条约构建了“不推回”原则的二元制度框架,既在难民制度框架下对符合难民身份的个人予以特殊保护,也在人权制度框架下为可能遭受特定人权侵害的任何人提供保护。在实践中,联合国系统内相关机构及区域司法机构对“不推回”原则的解释不断演变,使该原则的保护事由从传统的个体遭受迫害、酷刑或强迫失踪等风险,逐步扩展至任意剥夺生命权、遭受特定歧视,甚至将气候变化引发的新型人权风险也纳入考量。这种扩展性解释虽增强了“不推回”原则的适应性,但也带来适用碎片化等问题。部分解释存在不切实际地扩大国家义务的倾向,这可能给国家增加额外的负担,进而影响国家遵守该原则的意愿。为确保“不推回”原则的有效落实,国际社会应当遵循条约的实证意旨,加强各解释主体的协调,探索建立监督执行机制,以推动在统一规范框架下履行“不推回”义务。

关键词:“不推回”原则;难民;寻求庇护者;酷刑;安全第三国

《巴黎协定》框架下全球碳市场多边合作的规则建构

杨博文

法学博士,南京农业大学人文与社会发展学院法律系副教授

摘 要:《巴黎协定》达成10年来,为全球气候治理注入基于市场的协作动力。多边碳市场合作规则建构的关键在于确立清晰、共识的基础性原则,特别是确保国际转让的减缓成果的合法性、额外性与可比性。这要求国际层面规则制定与国别层面治理实践的双向协调与同步推进。《巴黎协定》将“环境完整性”作为碳市场多边合作的逻辑起点,将“意思自治”作为碳市场多边合作的基础,将“授权监管”作为碳信用转移的核心。然而,囿于全球碳市场国际治理架构与协调能力的系统性匮乏,统一规则难以有效形成和执行。国际转让的减缓成果的法律属性界定模糊,其产生、转让、承兑的权责边界不清,削弱了多边碳市场规则的确定性与执行力,造成在国家自主贡献实现过程中的规则失灵。面对目前全球碳市场多边合作中的规则碎片化以及多种气候壁垒交织结合的困境,国家碳市场制度的衔接与国际碳市场规则的统合是改变全球碳市场秩序的关键。为更好建构全球碳市场多边合作规则,应当进一步释明国际转让的减缓成果所产生的碳信用作为环境收益权分配的合理性,严明碳信用转移的授权程序,避免双重核算,使各缔约国在《巴黎协定》第6条减排成果转移的互动中实现国家自主贡献目标承诺,形成有效弥合多中心治理机制匮乏的规范体系。全球碳市场秩序的重塑,其核心在于深化《巴黎协定》框架下多边合作规则的建构,通过坚持实体和程序“气候正义”价值理念,细化多主体参与全球碳市场合作的履约规范,建立全球碳市场多边合作的透明度与减排成果核证规则,以期构建一个减排有效、协同高效、公平包容的全球碳市场规范体系,从而真正赋能各国通过市场机制协同实现气候目标。

关键词:巴黎协定;气候治理;全球碳市场;多边合作规则;碳信用

北极公海渔业治理的国际法困境与应对

——以《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》为例

赵 轩 匡增军

赵轩,山东省高级人民法院干部,武汉大学国际法学博士;匡增军,武汉大学中国边界与海洋研究院、国际问题研究院教授,极地环境监测与公共治理教育部重点实验室(武汉大学)研究员

摘 要:公海渔业治理是北极治理的重要议题,也是中国参与北极事务的着力点。《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》(下称《协定》)作为近年来具有影响力的国际造法进程,通过适用风险预防原则、平衡各利益攸关方诉求,构建了创新性的制度安排,其履行前景为理解北极公海渔业国际法律实践提供了重要视角。然而,《协定》部分条款存在一定模糊性,且可能呈现弱拘束力效果,其实施过程面临的潜在风险,实际上映射出北极公海渔业治理的多重困境。这些困境包括公海自由原则与北极渔业资源养护机制之间存在制度张力,条约相对效力原则致使非缔约方行为难以有效规制,以及国际法碎片化特征加剧了不同渔业养护安排之间的潜在冲突。人类命运共同体理念为应对上述困境提供了可资借鉴的重要思路。北极各利益攸关方应统筹渔业资源养护与可持续利用,加强对非缔约方行为的规制与引导,强化整体性治理理念以协调各种法律机制。中国与有关各方一道,积极推动共建“一带一路”倡议涉北极合作,积极推动构建人类命运共同体,为北极的和平稳定和可持续发展作出贡献。

关键词:公海;渔业治理;预防中北冰洋不管制公海渔业协定;风险预防原则;人类命运共同体

欧盟参与全球气候变化治理的单边趋向

蒋小红

蒋小红,中国社会科学院国际法研究所研究员

摘 要:在国际多边气候变化治理舞台上,欧盟作为多边主义倡导者和捍卫者的形象深入人心。然而,近年来,欧盟频繁出台具有域外效力的单边气候变化立法,利用单边立法的便利性和欧盟统一大市场的力量,将欧盟的气候治理规则推向全球,进行单边域外治理。这种做法涉及气候变化治理的诸多领域,已然成为一种趋势。本质上,这些单边立法是欧盟试图建构全球气候变化治理领域的规则并将其全球化的行为,也是有意混淆发达国家和发展中国家在气候治理方面承担义务的举措,实际上是拒绝联合国多边气候规制框架确立的“共同但有区别的责任和各自能力”原则。欧盟运用独特的立法技术游走于国际机制的边缘,打着追求“有效的多边主义”旗号,实际上是维护自身产业竞争利益的隐蔽方式,缺乏对该做法对第三国带来的不利影响的适当考虑。对此,中国应从宏观层面做好长期应对的战略部署,警惕欧盟单边气候变化立法措施演变成绿色霸权工具,坚持联合国气候变化规则在全球气候治理中的核心地位,主动参与气候变化及与气候变化相关的国际规则的制定,维护发展中国家利益,并重振多边主义精神,探索中欧合作的新路径。

关键词:欧盟;单边主义;多边主义;气候变化;全球治理

应对国际投资仲裁的合法性危机:反身法理念对审查方法的重塑

陈若鸿

陈若鸿,北京外国语大学教授

摘 要:国际投资仲裁体系合法性危机的主要根源在于,国际投资仲裁庭往往适用高强度的审查方法否决东道国的国内规制措施,致使国家难以履行保护公共利益的职责。一些东道国抵制国际投资仲裁裁决甚至退出国际投资仲裁体系的行为表明,国际投资领域的法律规制已无法对东道国产生实质影响。针对此类规制失败的现象,反身法理论从法律在复杂社会中的功能限度角度进行深刻解释,提出了创新性解决方案。为重构仲裁庭对国内规制措施的审查方法并化解国际投资仲裁合法性危机,一方面在审查国内规制措施时,仲裁庭应基于裁量余地原则给予东道国适度的尊重,另一方面应推动审查方法从传统的实质性审查转向过程性审查,将审查的重点事项从东道国的“决策结果”转向“决策过程和质量”。仲裁庭应建立以规制影响分析、程序透明度和民主参与等要素为核心的评判标准,对符合标准的东道国规制决策予以认可,反之则缩小其裁量余地,实施更严格的审查。这一创新性审查方法既能保障东道国的公共政策空间,又能确保对国内规制措施进行有效监督,引导东道国实现在国际监管下的良性自治。

关键词:国际投资仲裁;国内规制;审查方法;监管下的自治;反身法

国内法域外适用执行过程应受到行政法调控

——基于原理、规范和效果的阐释

张心颜

张心颜,北京大学法学院博士研究生

摘 要:行政法调控国内法域外适用的执行过程的资格和能力,可从原理、规范和效果3个层面进行阐释。原理层面,行政法“对政府权力的法律控制”的中心主题与国内法域外适用执行活动中的“域外因素”之间虽有张力,但是在经济全球化和科技革命的浪潮下,私人活动和公共管理日益跨越国界,各国的“对外”措施也趋于精准化并倾向于采取经济手段;此种现实背景缓和了行政法“控权”主题和“域外因素”之间的张力。规范层面,行政法对国内法域外适用执行过程的调控不抵触宪法对立法和行政部门的权力分配;国内法域外适用执行过程中的一些活动完全具备行政法所辖行为的一般要件,在中国语境下亦有全部或部分受行政法调控的法律依据,具体表现为中国“国内管理立法”的执行活动由立法者明确赋予“行政行为”属性或常态化公共管理的特征而受行政法调控,中国“对外反制立法”的执行措施也可基于法律的明确规定、立法者观念中“行政”和“对外事务”的交融而解释为受到行政法的调控或变通调控。效果层面,行政法的调控对提升国内法域外适用执行过程的有效性和正当性均有增益,兼具工具理性和价值理性。在当前中国法域外适用执行机制的空白地带,宜考虑将行政法作为填补空白的制度资源,纳入中国法域外适用的法律体系。

关键词:国内法域外适用;行政法;对外事务;行政行为;涉外法治

万民法溯源

——以罗马共和时期的裁判官为线索

王艺

王艺,法学博士,中国社会科学院大学法学院讲师

摘 要:学界普遍认为,古罗马的城市裁判官审理市民之间的纠纷,外事裁判官处理涉及异邦人的争议,二者各司其职、互不干涉。由此预设出发,国际私法和罗马法学界基本都认可万民法由外事裁判官创制,前者进一步推断该法只适用于异邦人与罗马市民或异邦人之间,后者则提出该法亦可适用于罗马市民之间。两种观点孰是孰非固然值得讨论,但其共同前提之真伪也需要分辨。结合原始文献与重要史实可以合理推测,至少仅就万民法蓬勃发展的共和时期而言,裁判官“外事”与“城市”之别的关键,或许并非司法管辖权是否“涉外”,而是官制等级与治理地域范围的划分:城市裁判官的治权多限于罗马城内,而外事裁判官常充作城市裁判官的副手,且可随时被派往罗马城外。由此认识出发,万民法的起源、目的与属性等问题可以找到更为合适的答案。要言之,尽管万民法的出现与外事裁判官的设置存在时间上的高度重合,外事裁判官也的确推动了万民法的发展,但设置外事裁判官并非万民法发展的必要条件;二者都是罗马海外势力扩张的产物,是一个原因的两种表现。万民法自产生之初,就是为了适应经济模式转变所带来的社会剧烈变革,由城市和外事裁判官合力打造。它并非只能适用于异邦人的法律,而是罗马市民和异邦人共同的行为准则。

关键词:万民法;裁判官;实体法;诉讼;市民法