字号:

字号:小

中

大

摘要:量刑是刑法中的重要问题,也是研究法律确定性的理想对象。但是,纯粹的质性研究容易陷入各执一词的无穷争辩之中,通过裁判文书对量刑情节和裁判结果进行实证分析有助于厘清这一问题的真相。基于逐级回归方法,对盗窃罪被告人量刑可能产生影响的各种因素进行量化分析后发现,法定因素和非法定因素都会影响法官裁量,并且这种影响呈现一定的规律性。这种规律表现为,从整体上看,法官的裁量依法进行,量刑也具有大体的确定性,但是被告人身份、法官经历等非法定因素的作用确实存在,其会对量刑产生显著影响。只有认真对待司法裁判中的非法定因素,把这些因素作为认识法官裁量不可分割的一部分,才有可能在整个法律运行环境中正确地理解量刑的确定性,回应各种对确定性的质疑,坚定法治信心。

关键词:量刑确定性;量刑差异;逐级回归;量化分析

量刑问题是刑法理论的缩图。是判决书确定的宣告刑而不是被告人被判处的罪名最终决定了其所受处罚的轻重程度。“量刑正义是刑事正义的最终体现,只有体现于量刑公正、合理的刑事正义才是真正意义上的刑事正义。”因此,量刑是直接影响刑事被告人合法权益的重要刑法问题。

在所有围绕量刑的问题中,法官如何量刑以及影响量刑的因素有哪些,是关系刑罚正义能否实现的核心问题。对此,法学界的论述并不充分。究其原因,不仅在于刑罚种类多样、量刑情节众多,也在于量刑影响因素涉及一个更深层次的理论问题,即法官量刑的确定性问题。本文拟结合法律确定性理论,通过对裁判文书的定量分析来研究法定量刑情节和非法定量刑因素(以下简称非法定因素)与量刑之间的关系,并分析不同情节对量刑影响的大小,从而为法律确定性的理论争辩提供一种新的解释。具体而言,本文将裁判结果(刑罚强度)作为因变量,各种量刑因素作为自变量,根据自变量重要性和类别提出一种新的逐级回归方法,根据法官集体经验,证明/证伪法定量刑情节、非法定因素与裁判结果之间的关联性,提供量刑预测的一种思路,进而对量刑的确定性问题提出解释。

一、研究对象和数据来源

(一)以盗窃罪判决书为研究对象

由于裁判文书本身的权威性,并且涵盖了量刑问题研究所需要的主要解释变量(量刑情节)和被解释变量(裁判结果),因此,本文选取法院裁判文书作为量化研究的主要样本。

不同罪名的法定刑不同,不同罪行实施的犯罪行为、侵犯的法益差异巨大,无法控制罪行对量刑因素的干扰。因此,为了使研究更加简明,更具有可操作性,本文拟采用单一罪名作为样本。盗窃罪作为侵犯财产类犯罪的基准罪,具有构成要件清晰、发案率高、主体身份多样化、法定刑幅度宽等特征。因此,通过分析盗窃罪判决书来揭示主要量刑因素对法官裁判的影响比较恰当。

(二)数据来源及样本

对于实证研究来说,如果能够在全国3100余家基层法院中随机抽选案件数量不同、区域经济发展程度迥异的法院或许更具有代表性,但这在现实中面临着一些挑战。

一是根据有关司法解释,全国各地盗窃罪的起刑点和审理标准并非确定的数额,而是一个区间,具体执行标准由各地高级人民法院自行确定。在不同地方盗窃相同价值的财物,可能受到不同的刑事处罚,甚至会出现有罪和无罪的差别,因而法官对盗窃罪的量刑决策必然呈现出明显的地域差异,而盗窃数额又是影响盗窃罪量刑最重要的因素,这给跨地区案件的比较增加了难度。

二是本文试图全面地分析裁判的非法定因素,如当事人身份以及法官的性别、年龄、学历、籍贯、经历等对量刑的影响。由于这些信息没有记载于裁判文书中,发掘这些信息需要调查者动用“知识权力”。受制于人力和知识权力范围,本文在一定程度上牺牲了样本的数据规模和广泛性。

因此,本文以A市(直辖市)四家分别位于城市核心区、城乡结合区、近郊区及农村地区的基层法院所审理的盗窃案件作为样本来源,尽可能同时满足样本的同质性和丰富性。具体而言,本文从四家法院的案件信息管理系统中,随机抽取了近十年审理的1060份盗窃案件裁判文书为研究对象。这些裁判文书涉及被告人共计1350人,剔除变量不全的244个样本后,最终以1106个样本作为研究对象。

(三)因变量:刑罚强度

宣告刑作为各种量刑因素的最终体现,是一个理想的因变量。但是宣告刑作为因变量面临不同的刑罚种类之间难以进行比较的难题。只有对不同刑种进行无量纲化的转化,量刑的实证研究才能开展。因此,本文在相关量刑理论和审判实践基础上,采用无量纲化的尺度——“刑罚强度”——来衡量不同刑种刑罚的严厉程度。刑罚强度以有期徒刑作为基点,具体而言,以有期徒刑(月)为基准,有期徒刑1个月,对应刑罚强度1,将拘役(月)的刑罚强度赋值为0.9,管制和剥夺政治权利(月)赋值为0.1,罚金每千元设定为0.5,免于刑事处罚为0。缓刑则将原判刑期和缓刑考验期分别相加,并考虑到“即使在判处有期徒刑6个月缓刑5年这种最极端的情况下,其刑量值也仅等于单处有期徒刑6个月的情况”,设定有期徒刑缓刑的刑罚强度为“有期徒刑月数×0.1+有期缓月×0.09”,拘役缓刑刑罚强度为“拘役月数×0.1+拘役缓月×0.075”。这样形成了刑罚强度的两个基本公式:

在无缓刑的情况下,刑罚强度=有期徒刑(月)×1+拘役(月)×0.9+[剥夺政治权利(月)×1+罚金(千元)×5]×0.1。

在有缓刑的情况下,刑罚强度=[有期徒刑(月)×0.1+有期徒刑(缓月)×0.09)]+[拘役(月)×0.1+拘役(缓月)×0.075]+[剥夺政治权利月数×1+罚金(千元)×5]×0.1。

根据上述两个公式计算,1106名盗窃罪被告人的刑罚强度介于0—185.1之间,平均刑罚强度为20.71。

(四)自变量:量刑影响因素

在司法实践中,影响量刑的因素众多,从犯罪行为的严重程度、危害大小、未遂、自首等法定量刑情节,到被告人的认罪态度、法官的个人经历等都有可能影响裁判结果。但是,并非每个案件都会受到所有上述因素的影响。本文在选择量刑影响因素时,不考虑个案类因素,主要考察对法官量刑裁判具有普遍影响的重要因素,具体分为以下几类。

第一,法定因素。法定因素包括法律和相关司法解释明文规定的影响盗窃罪量刑的主要犯罪情节。样本涉及的主要法定因素有犯罪数额、未成年犯、限制责任能力人、聋哑人、未遂、自首、累犯、主犯、从犯、多次盗窃、入户盗窃、扒窃等12项。

第二,当事人因素。当事人的身份特征,如性别、学历、年龄、职业等以及被害人的社会地位、性质等都有可能影响法官的量刑裁判。文中影响量刑的主要当事人因素包括被告人的性别、户籍地(本地与外地)、户籍性质(农村和城镇)、年龄、职业(学生、农民、无业或退休、工人、职员)、学历(文盲、小学、初中、高中、大专、本科及以上)、受害人属性(单位和个人)7种。

第三,审判者因素。弗兰克指出,判决的过程是法官基于其个性因素,包括其性情、特征、偏见、习惯等对围绕法官与案件的种种刺激因素所作出的个体化反映过程。他认为现实的司法公式是:S(stimulus,围绕法官和案件的刺激)×P(personality,个性)=D(decision判决)。本文研究的审判者因素包括法院(法院X、C、S、Y)、法官的性别、年龄(青年法官、中年法官、老年法官)、籍贯(本地和外地法官)、经历(法学院、司法学校、招干、军转)和学历(研究生、本科生、党校学历和在职学历)等6种(见表1)。

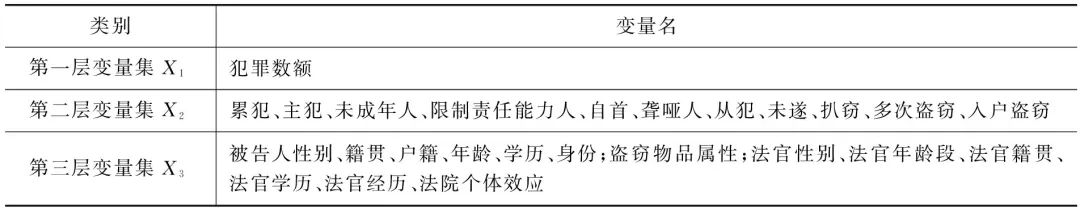

表1 变量属性说明表

二、研究方法:逐级回归

(一)变量及其分层

虽然所有自变量都有可能对因变量(刑罚强度)产生影响,但是在司法实践中,不同变量的影响程度有着明显差别,特别是法定因素和非法定因素对量刑的影响可能存在量级上的差异,如果采用普通多元回归分析对所有变量同时进行回归,会使重要变量的回归系数遭受损失。因此,本文根据变量的影响方式和影响程度的差异,将表1中的变量分为三层(见表2)。其中,Xi(i=1,2,3)为pi维向量。关于各类变量对法官定罪量刑影响的程度基本分析如下:

第一层次变量:犯罪数额。犯罪数额是构成盗窃罪以及是否属于严重或者特别严重的主要量刑情节,直接决定判决的起刑点和量刑区间。A市盗窃罪起刑点为1千元,盗窃金额1千元到1万元之间的为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,属于轻罪;盗窃金额1万元至6万元之间的为数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,属于中罪;盗窃金额6万元以上的为数额特别巨大,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,属重罪。法官判罚时首先会确定被告人的犯罪数额,在法定区间内裁判量刑,因此,本文将犯罪数额作为第一层次自变量。

第二层次变量:其他法定情节。刑法确定的盗窃罪的法定量刑情节有20余种,本文样本涉及的主要量刑情节有11种,包括累犯、主犯、扒窃、多次盗窃、入户盗窃等5种从严类情节;从犯、聋哑人、未成年人、限制责任能力人、未遂犯、自首犯等6种从宽类情节。这些法定情节是法律规定的在量刑时必须予以考虑的情节,其对法官定罪量刑的影响仅次于犯罪数额,本文将其作为第二层次自变量。

第三层次变量:非法定因素。非法定因素包括被告人的身份情况、受害人的情况、法官的特性与经历等。这些因素对量刑的影响程度总体上弱于法定因素,本文将其作为第三层次自变量。

由此,本文对影响刑罚强度的三类变量的重要性进行了假设排序,确定变量的重要性排序为:犯罪数额>其他法定因素>非法定因素。结合向前逐级回归的思想,按自变量对因变量的相对重要性由大到小排序,依次让自变量进入模型,最后提出对自变量系数进行分级估计的方法。该方法通过分级回归,可以使重要自变量的回归系数不受后面进入模型的变量的影响,保证了回归系数的稳健性,使回归系数具有较强的解释力。

表2 变量类别划分

(二)逐级回归模型及估计方法

1.基本分档模型。设刑罚强度为Y,将犯罪数额X1与Y进行回归,得到模型Ⅰ:

Y=β10+X1β11+ε11

(1)

其中,β10为常数项,β11为犯罪数额回归系数,ε11为随机误差项。

除了犯罪数额外,还有一些重要法定因素对刑罚强度有影响,因此,犯罪数额与刑罚强度的初步回归结果只是作为轻罪、中罪、重罪三种量刑情节分别回归的依据,犯罪数额的回归系数需要在第二步加入其他法定因素后才能基本确定。

2.加入其他法定因素的回归模型及估计。犯罪数额与其他法定因素构成案件的主要犯罪情节,犯罪数额与其他法定因素之间虽有层次,但也有很强的关联性,因此,模型Ⅰ中仅含犯罪数额的回归系数估计是有偏估计,需要加入其他法定因素进行调整。

将法定变量集X2加入模型Ⅰ得到模型Ⅱ:

Y=β20+X1β21+X2β22+ε12

(2)

其中,β21为犯罪数额的回归系数,β22为法定变量集的回归系数向量。

应用最小二乘法,得到β20、β21和β22的估计 和

和

3.加入非法定因素后回归系数模型估计及调整。在模型Ⅱ中,得到了在犯罪数额影响下法定变量集X2的参数估计向量 然而,法定变量集与非法定变量集之间既有层次,也有关联,目前的

然而,法定变量集与非法定变量集之间既有层次,也有关联,目前的 仍是有偏估计,因此,需要加入非法定因素的影响进行调整。

仍是有偏估计,因此,需要加入非法定因素的影响进行调整。

为了不影响犯罪数额的回归系数且不破坏法定因素的影响方向和重要程度顺序,本文设计了残差回归模型,具体步骤如下:

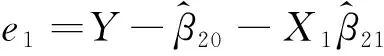

Step1:基于模型Ⅱ得到剔除犯罪数额因素的残差:

(3)

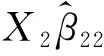

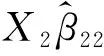

Step2:将模型Ⅱ中的 (基于回归系数估计的法定因素的线性组合)作为一个新变量与非法定因素一起对e1进行回归建模,最终得到模型Ⅲ:

(基于回归系数估计的法定因素的线性组合)作为一个新变量与非法定因素一起对e1进行回归建模,最终得到模型Ⅲ:

(4)

其中,α为 的待估参数。

的待估参数。

此时,法定变量集的回归系数估计更新为 为非法定变量集进行逐步回归后得到的被选出变量集,β33为新变量集

为非法定变量集进行逐步回归后得到的被选出变量集,β33为新变量集 的回归系数向量。记β30的估计为

的回归系数向量。记β30的估计为 的估计为

的估计为

4.最终模型。至此,得到最终模型为

(5)

其中的β40=β20+β30是最终模型的截距项。模型的参数估计已由前面步骤给出。

三、回归结果和研究发现

变量的回归系数(即影响效应系数)是指在控制其余变量的情况下,自变量每改变一个单位,会相应影响因变量改变多少个单位。在自变量量纲相同以及回归系数皆显著的情况下,系数越大,则自变量对因变量的影响力越强。变量的系数为正数,代表该因素会使法官加重判罚,负数则意味着会使法官减轻判罚。下文按照自变量的三个层次分别对模型运算的结果进行分析和讨论。

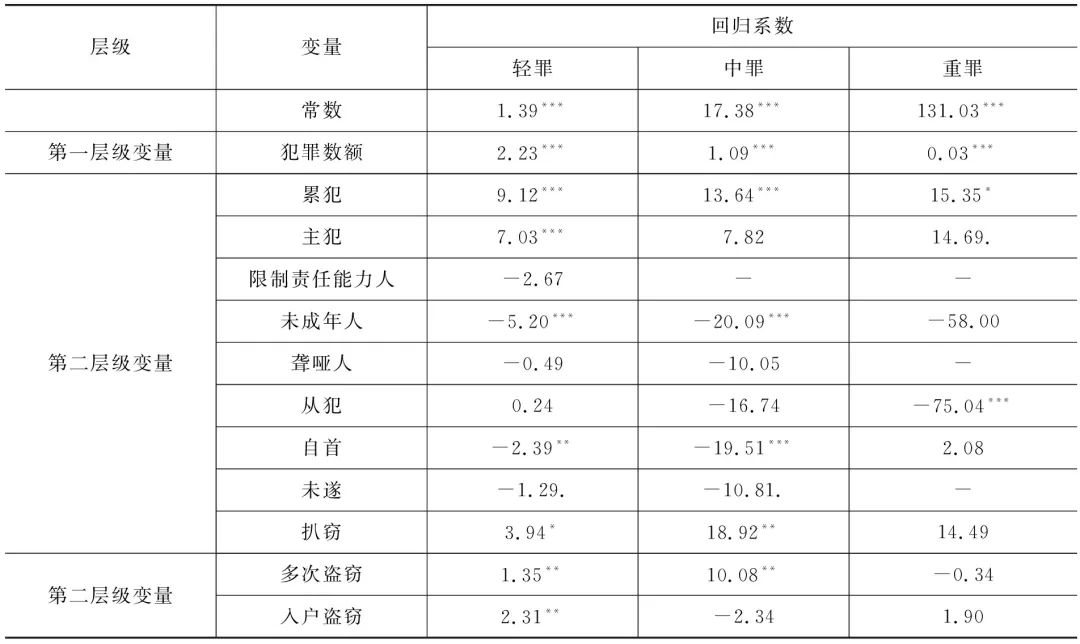

(一)犯罪数额的影响

犯罪数额在盗窃罪的量刑中起关键作用。研究表明,第一,犯罪数额的影响在轻罪、中罪、重罪三种量刑情节都具有突出的显著性,P值小于0.001,说明犯罪数额与刑罚强度的关系十分显著,而且不管是哪种量刑情节,盗窃罪的量刑都体现出犯罪数额越高、量刑越重的规律。第二,轻重不同的罪行中,回归模型中常数变化十分明显,说明犯罪数额的分档对于量刑影响非常明显。也就是说,行为人盗窃数额达到1万元或者6万元后,其刑罚强度将显著跳升,犯罪数额对于量刑的作用十分突出。但是,盗窃数额具有不确定性,其他法定量刑情节完全相同的两名被告人,只因为犯罪数额相差几元,而量刑差异较大,则会导致罪罚失当。第三,轻重不同的罪行中,回归系数差别比较大。轻罪的被告人犯罪数额每增加1个单位(1000元),将会使刑罚强度增加2.23;中罪的被告人犯罪数额每增加1个单位,将会使刑罚强度增加1.09;而重罪的被告人犯罪数额每增加1个单位,刑罚强度增加0.03。也就是说,轻罪被告人的犯罪数额对量刑幅度影响更大(见表3)。

由此可见,犯罪数额在盗窃罪的量刑中起到了关键作用,其对量刑的影响基本符合法律规定。被告人的宣告刑因盗窃数额的增加而显著加重;盗窃数额的分档对于盗窃罪量刑影响非常显著,甚至是决定性的,犯罪数额达到高一档的起点后,刑罚强度将显著增加。

表3 回归模型第一、第二层级变量对刑罚强度的影响

注:(1)—表示该类型数量过少或缺失;(2)***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,·P<0.1。

(二)其他法定因素的影响

统计分析发现,在其他法定因素中,累犯、主犯、未成年人、从犯、自首、未遂、扒窃、多次盗窃、入户盗窃等9种因素对模型的影响显著,其中影响较大的其他法定因素有累犯、主犯、未成年人等(见表3)。对刑罚强度影响不显著的其他法定因素只有限制责任能力人和聋哑人两种。

研究表明,加重被告人刑罚的其他法定因素有累犯、主犯、扒窃、多次盗窃和入户盗窃。其一,累犯。累犯是法定“应当从重处罚”的情节,不管被告人的罪行轻重,法官在量刑时都普遍遵从法律规定,对构成累犯的被告人从重处罚。在各种罪行中,累犯的影响都具有显著性,且回归系数非常大。也就是说,累犯情节对量刑加重产生了明显且重要的影响。其二,主犯。法律规定主犯“应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”。从统计结果来看,主犯因素对法官量刑的影响小于累犯,而且只有在轻罪和重罪中具有显著性。其三,扒窃、多次盗窃和入户盗窃。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案中适用法律若干问题的解释》虽然明确了扒窃、多次盗窃和入户盗窃的概念,但仅在第6条规定了入户盗窃达到“数额巨大”“数额特别巨大”百分之五十的,可以分别认定为《刑法》第264条规定的“其他严重情节”或者“其他特别严重情节”。此外,《最高人民法院、最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》规定,裁判时应根据盗窃次数、手段等确定基准刑、调节基准刑并决定缓刑的适用。总体而言,这三项因素都是司法解释所规定的从严情节,对刑事审判实践产生了比较重要的影响,在轻罪中显著增加了被告人的刑罚强度;在中罪中,扒窃和多次盗窃因素显著增加了刑罚强度;在重罪中,三项因素对量刑的影响则都不够显著。

统计分析表明,未成年人、自首、未遂、限制责任能力人、从犯和聋哑人这六种法定情节大都体现为降低被告人刑罚强度的效应,这与法律规定相一致。但是,这些从宽量刑情节对量刑影响的程度差异较大。其一,法官严格遵循了未成年人犯罪“应当从轻或者减轻处罚”的法律规定。统计表明,在不同轻重的罪行中,如果被告人是未成年人,判罚会大幅减轻,且这种影响具有显著性。构成轻罪、中罪和重罪的未成年被告人刑罚强度分别下降了5.20、20.09和58.00。其二,从犯因素通常会显著减轻被告人的刑罚强度。不过,从犯减轻的效应集中体现在构成中罪和重罪的被告人中。与非从犯相比,构成中罪的从犯刑罚强度会降低16.74,而构成重罪的从犯刑罚强度会降低75.04。对于构成轻罪的被告人,从犯因素的影响没有显著性。其三,对于未遂和自首这两种从宽情节,法官的量刑存在一定的分歧。数据表明,对于构成轻罪和中罪的未遂犯,量刑都会降低,回归系数分别为-1.29和-10.81。此外,构成轻罪和中罪的被告人自首,其刑罚强度会显著降低,回归系数分别为-2.39和-19.51;但对于构成重罪的被告人自首,法官通常不会再予以宽宥。其四,限制责任能力人和聋哑人。限制刑事责任能力和聋哑人是法定的从宽情节,但是数据却表明,这两种因素虽然有减轻量刑的作用,但是其减轻效应都不具有显著性。

综上,首先,在司法实践中,法定量刑情节对量刑的影响具有较强的确定性,多数法定因素都对量刑产生了比较显著的影响,且回归系数较大。其次,法官虽然在多数情况下遵从了法律规定,但是“应当型”法定情节和“可以型”法定情节在量刑中的确定性并不一致。对于“应当型”情节,法官通常会严格遵循法律规定进行量刑,并且其影响程度较高;对于“可以型”情节,法官的量刑并不一定严格适用法律,限制责任能力人和聋哑人两个情节对量刑的影响都不具有显著性。最后,在法定从严情节中,累犯和主犯对量刑的影响始终显著,扒窃、多次盗窃和入户盗窃对量刑的影响主要体现在轻罪、中罪中;在从宽情节中,只有未成年人、从犯、自首、未遂对量刑的影响较为显著。

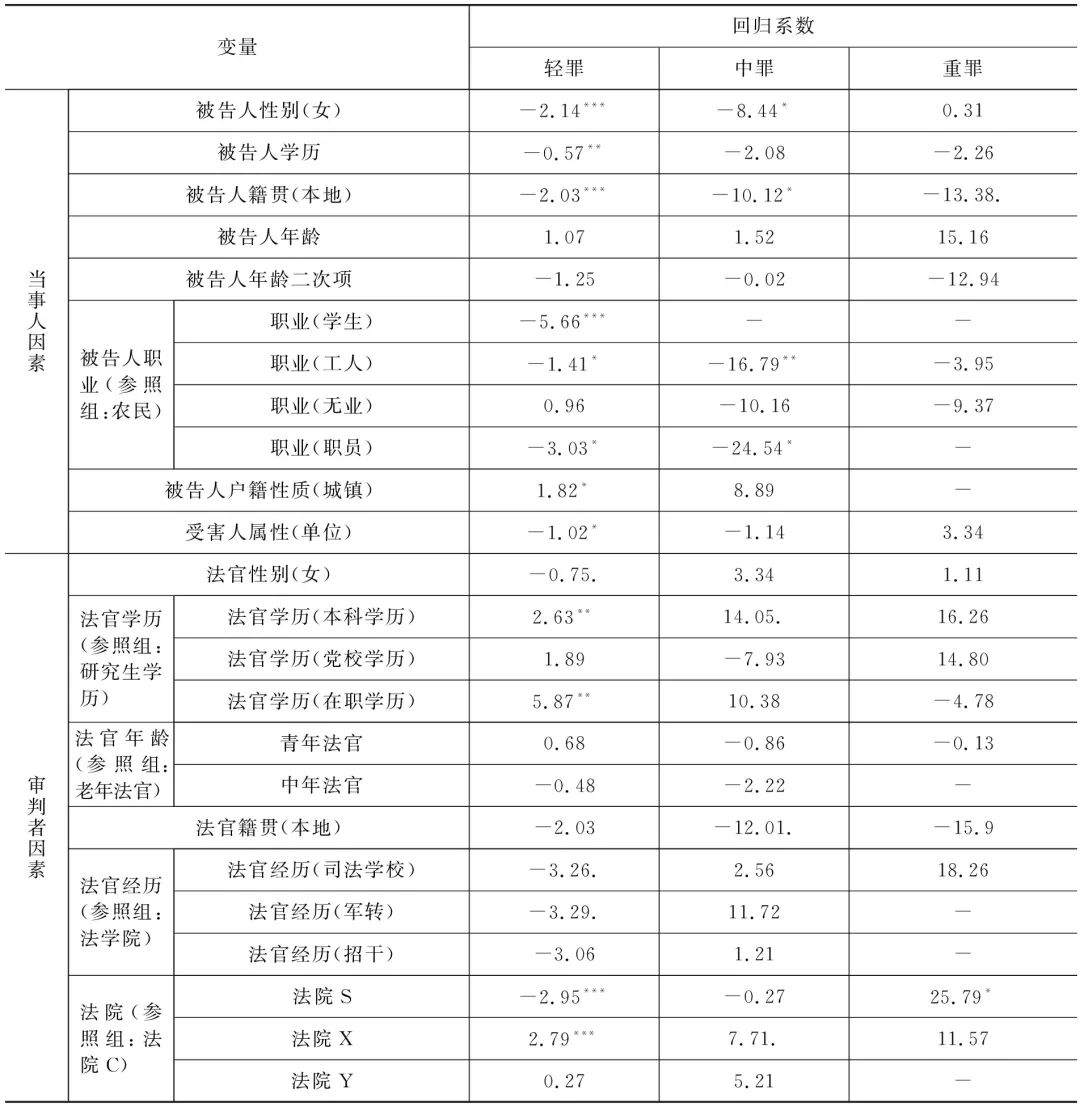

(三)非法定因素的影响

本文研究的非法定因素包括当事人因素和审判者因素两类。按照法条主义的司法裁判理论,这些非法定因素不应纳入法官裁判的视野,也不应当对量刑产生影响。然而,实证研究发现,非法定因素同样对法官裁判量刑产生了影响,部分因素影响具有显著性,个别因素回归系数较大(见表4)。

1.当事人因素的影响。《刑法》第4条规定,任何人犯罪,在适用法律上一律平等。然而,在本文考察的7项当事人因素中,只有被告人年龄对量刑没有产生显著影响,其余6项因素(当事人的性别、学历、籍贯、职业、户籍性质、受害人属性)都对量刑产生了明显的影响。

从被告人的性别看,女性被告人的回归系数多为负数,说明女性被告人的刑罚强度低于男性被告人。特别是在轻罪和中罪中,被告人的性别都显著影响了法官的量刑裁判,其中构成轻罪的女性被告人的刑罚强度比男性被告人低2.14,构成中罪的女性被告人比男性被告人低8.44;构成重罪的女性被告人与男性被告人刑罚强度则没有显著差异。

从被告人的学历看,学历的回归系数始终为负数,呈现出被告人学历越高刑罚强度越低的规律。但学历因素对法官量刑裁判的显著影响仅发生在构成轻罪的被告人中,回归系数为-0.57;对构成中罪和重罪的被告人而言,学历因素的影响不显著。

从被告人的籍贯看,本地籍被告人的刑罚强度更低,法官对他们的判罚更加宽缓,且被告人籍贯都具有显著或者比较显著的影响,轻罪、中罪、重罪的回归系数分别为-2.03、-10.12和-13.38。

从被告人的身份看,部分职业对量刑产生了显著影响。与农民相比,其他职业的被告人刑罚强度普遍较低,其中构成轻罪的学生,其回归系数为-5.66,构成轻罪和中罪的工人,其回归系数为-1.41和-16.79,构成轻罪和中罪的职员,其刑罚强度的回归系数为-3.03和-24.54,且具有显著性。

从被害人属性来看,通常情况下,盗窃对象为单位的被告人刑罚强度较低,这一规律在构成轻罪的被告人中具有显著性,对于构成中罪和重罪的被告人而言则不具有显著性。

从被告人的年龄看,由于刑罚强度与年龄的关系呈现非线性的二次函数关系,因此,本文采用二次函数去拟合,将年龄的一次项与二次项加入模型,得到年龄一次项系数为正数,年龄二次项系数为负数。可见,年龄与刑罚强度呈现“倒U型”关系,整体上,刑罚强度随被告人年龄先增后降。说明青年和老年被告人的刑罚强度较低,中年被告人的刑罚强度较高。研究表明,虽然在不同轻重的罪行中年龄的刑罚强度呈现出相同的规律,但年龄因素的影响不具有显著性。

可见,当事人的性别、身份等非法定因素也对法官量刑产生了影响。首先,当事人因素的影响在构成轻罪的被告人身上体现得更为明显,在轻罪、中罪和重罪中产生比较显著影响的被告人身份因素分别为6项、3项和1项。其次,在各档罪行中,当事人因素的影响方向基本一致:法官对女性被告人的量刑裁判普遍轻于男性被告人,对高学历被告人的量刑轻于低学历的被告人,法官对于本地被告人判罚相对宽缓,同时法官对学生、职员、工人的判罚比对农民的判罚更轻,等等。最后,当事人因素对刑罚的影响程度普遍低于法定因素。在轻罪中,影响程度最高的是职业,学生的回归系数为-5.66,职员为-3.03,其均远低于累犯(9.12)和主犯(7.03)的回归系数。而其他有显著影响的因素,如性别、籍贯、学历、受害人属性的回归系数则更小(介于0.57和2.14之间)。在中罪中,只有个别职业的回归系数较高,其余因素的影响程度均远低于未成年人、自首、扒窃、从犯和累犯的回归系数。在重罪中,唯一具有显著性影响的非法定因素(被告人籍贯)的回归系数(-13.38)低于所有法定因素的回归系数,仅为从犯(-75.04)和未成年人(-58.00)回归系数的17.8%和23.1%(见表4)。

表4 回归模型第三层级变量对刑罚强度的影响

注:(1)—表示该类型数量过少或缺失;(2)***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,·P<0.1。

2.审判者因素的影响。任何人都是“喜爱和厌恶、偏好和偏见、本能、情感、习惯和信念的复合体”,法官也概莫能外。因此,不同的人处理案件不仅会影响案件的处理方式,也会影响案件的处理结果。这种结果到底有什么规律,对司法的预测和立法产生不小的影响。通过回归模型我们发现,法官的性别、学历、经历、籍贯以及法院因素等5种审判者因素都或多或少对量刑结果产生了影响,只有法官年龄的影响不显著(见表4)。

第一,法官的性别。研究表明,法官的性别对量刑确实产生了影响,特别是在轻罪中,男女法官的量刑差异具有显著性,女法官的量刑比男法官轻,回归系数为-0.75。在中罪和重罪中,男女法官的量刑轻重在统计学中没有显著差异。第二,法官的学历。学历不同的法官作出的裁判也体现出一定的差异性。以研究生学历的法官为参照组,其他法官对于轻罪被告人较为严厉。在轻罪和中罪中,本科学历法官与研究生学历法官的量刑裁判相比具有显著性,回归系数分别为2.63和14.05;在轻罪中,在职学历法官的判罚具有显著性,回归系数为5.87。第三,法官的籍贯。统计显示,本地法官始终比外地法官的判罚更加轻缓,但只对构成中罪的被告人,这种宽宥才体现出显著性。第四,法官的经历。统计显示,对于轻罪被告人,不同经历的法官量刑裁判差异具有显著性,与法学院科班出身的法官相比,有从军经历和司法学校毕业的法官通常更加宽宥,回归系数分别为-3.29和-3.26。第五,法院的影响。法院因素对于被告人量刑的影响比较明显。与城区的C法院相比,位于市郊的S法院,法官的量刑裁判在轻罪中略轻,回归系数为-2.95,而在重罪中则偏重,回归系数为25.79;而位于中心城区的X法院法官量刑偏重,在轻罪和中罪中回归系数分别为2.79和7.71;而Y法院法官的量刑与C法院法官相比相差不大。整体上,量刑轻重与法院所处地理位置的关系规律性不明显,各法院量刑轻重的影响可能与该法院法官整体的偏好有关。

由此可见,审判者因素,包括主审法官的一些个人身份特征以及审理的法院不同都对被告人的量刑产生了影响。这些影响呈现以下几个特征:其一,审判者因素对量刑裁判的影响主要体现在比较轻的罪行中,对构成轻罪、中罪和重罪的被告人产生影响的审判者因素分别有4项、3项和1项。其二,审判者因素在不同罪行中影响程度不同。审判者因素在轻罪中影响力较高,在中罪中影响力较低。在轻罪中,在职学历法官的回归系数为5.87,高于所有的当事人因素,甚至也高于部分法定因素;但是在中罪中,影响力最大的本科学历法官的回归系数仅为14.05,不仅低于大多数法定因素的系数,也低于当事人职业因素的系数。其三,审判者因素影响的方向具有不确定性。与法定因素、当事人因素不同,审判者因素的影响方向确定性不强。例如,女法官对轻罪被告人量刑较轻,而对重罪、中罪被告人则量刑较重。在职学历的法官对轻罪、中罪被告人量刑较重,而对重罪被告人量刑较轻。

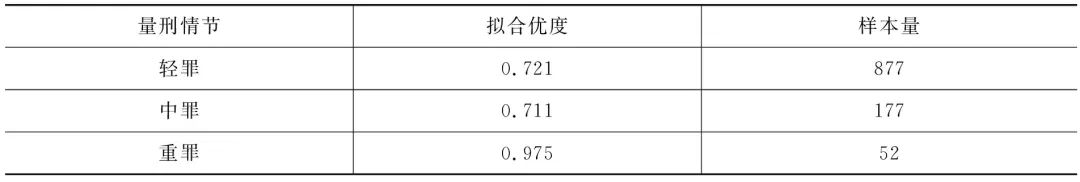

(四)法官量刑的拟合优度

通过上述分析模型,在对上述因素作用于量刑轻重的显著性、影响程度和方向进行量化分析后,还有一个更加重要的发现,在控制了上述自变量(影响因素)之后,有助于对因变量(刑罚强度)作出相对准确的预判。并且,考虑的变量越多,模型的拟合度越高,特别是加入第三层级变量后,三种罪行的量刑模型拟合优度相对较高。其中,轻罪量刑模型的拟合优度为0.721,也就是说模型的变量可以解释72.1%的刑罚强度变化情况。中罪量刑模型的拟合优度为0.711,说明模型的变量可以解释71.1%的刑罚强度变化情况。重罪的量刑模型的拟合优度为0.975,说明在重罪量刑模型中,本文所关注的犯罪数额、法定因素和非法定因素可以解释刑罚强度97.5%的变化情况(见表5)。

表5 同罪行量刑的拟合优度表

可见,在控制了盗窃罪的相关因素后,根据上述模型能对盗窃罪量刑做到相对准确的预测,特别是对于构成重罪的被告人,量刑预测的准确性更高。

四、结论与讨论

本文运用统计方法对可能影响量刑的因素进行逐级回归分析,保证了重要变量回归系数的准确性。作为法律分析与统计学模型相结合的一个尝试,本文发现一些具有规律性的法律现象,在此基础上得出量刑确定性的几个结论。

(一)量刑在整体上具有确定性

研究发现,法官的量刑在整体上具有确定性,体现为以下几个方面:

首先,在盗窃罪的量刑过程中,犯罪数额是一个至关重要的因素。从法律上看,盗窃罪乃至侵犯财产类犯罪普遍以犯罪数额作为定罪和确定犯罪情节轻重的标准。统计发现,无论是在轻罪、中罪还是重罪中,犯罪数额不仅决定了量刑的常数,而且决定了拟合线的基本斜率。同时,犯罪数额在三种罪行中的P值都小于0.001,显著性非常突出。可见,犯罪数额是法官决定量刑轻重的基本要素。

其次,法定因素对法官量刑影响显著。在本文分析的11种法定因素中,累犯、主犯、未成年人、从犯、自首、未遂、扒窃、多次盗窃、入户盗窃等9种因素对模型的影响是显著的,而且影响的方向与法律规定也完全一致。只有限制责任能力人和聋哑人两种“可以型”从宽情节影响的显著性偏弱。此外,不管罪行轻重,法定因素的回归系数通常都大于非法定因素,甚至为非法定因素回归系数的数倍。可见,与非法定因素相比,法定因素对法官量刑的影响更大、更显著。

最后,罪行越重的被告人量刑越明确。量刑的确定性还体现为法官受非法定因素影响程度较低,而且呈现出当事人罪行越重、量刑确定性越强、受到非法定因素的影响越小的规律。在轻罪中,影响法官量刑裁判的非法定因素中有10种具有比较显著的效应;在中罪中有6种,而在重罪中只有2种。同时,法官量刑裁判的拟合度也是重罪高于中罪和轻罪。由此可见,当被告人罪行越重时,法官适用法律就越严格,量刑确定性就越强。

(二)量刑确定具有相对性

研究还发现,法官量刑裁判的确定性是相对的。首先,犯罪数额并不严格对应刑罚强度和量刑轻重。在轻重不同的罪行中,犯罪数额的回归系数不同。如果将犯罪数额与量刑轻重严格对应,犯罪数额每增加一千元,轻罪档次内刑罚强度增加4.06个单位,中罪档次内刑罚强度增加1.82,重罪档次内刑罚强度则增加0.05。然而,实际的裁判显示,犯罪数额每增加一千元,轻罪被告人的平均刑罚强度增加2.23,中罪被告人的平均刑罚强度增加1.09,重罪被告人的平均刑罚强度增加0.03。法官大多是依据理论值的50%—60%对被告人确定量刑,而不会严格按照刑法规定的量刑与犯罪数额的关系进行等分。其次,不同法定因素对量刑的影响力具有差异性,法官并非机械地照搬法条规定进行量刑。同样是应当从宽处罚的法定因素,对于轻罪被告人,影响力最大因素的回归系数(未成年人,-5.20)大约是影响最小因素(未遂,-1.29)的4.0倍;对于中罪被告人,未成年人的回归系数(-20.09)是未遂(-10.81)的1.9倍。对于重罪被告人,从犯、未成年人的回归系数很大(-75.04和-58.00),而自首的回归系数很小(2.08)且不具有显著性。再次,个别法定因素没有发挥实际作用。量刑确定性具有相对性也体现在有些法定因素的从宽要求没有得到体现。例如,限制责任能力人和聋哑人虽然都是法定的从宽处罚情节,但是,实际上,法官没有明显减轻对限制责任能力人、聋哑人的判罚。限制责任能力人、聋哑人从宽处罚的立法意图在司法实践中没有得到充分体现。最后,非法定因素的影响也不容忽视。研究还表明,在法律之外,当事人身份和审判者差异也会对裁判产生影响,并呈现一定规律性。作为法律的基本原则,法官应该对所有当事人一视同仁。然而,在司法实践中,一些非法定因素在裁判过程中对法官的量刑裁判产生了比较显著的影响,如法官个人特点以及生平阅历和职业经验,会塑造他的司法前见(preconception),进而直接塑造他对案件的回应。这一现象不仅对法条主义的法官行为理论造成冲击,也对于量刑的确定性构成了挑战。

(三)量刑的确定性应考虑法律的整体运行环境

综上,法官的量刑裁判既不像法律现实主义者所述的那样“司法裁决与法律判例之间的关系还不及这些裁决与法官的早餐更密切”,也不像法条主义者所认为的那样,法官只是刻板适用法律,没有任何的自由裁量权。在通常情况下,法官遵循法律进行定罪量刑。但是,其在适用法律时不可能完全摆脱个人的情感及好恶等法外因素的影响,且这种影响具有一定的规律性、逻辑性和稳定性。我们在充分掌握了影响法官裁判量刑各种因素的作用规律后,可以对法官的判罚进行预测,对偏离预测范围畸高或者畸低的裁判加以监督,并作出一定程度的干预。由此,我们可以得出这样的结论:法律运行的整个系统保障了法律适用和法官裁判量刑具有相对的确定性,但是不能机械地将这个确定性理解为法官照搬法律条文进行裁判。这个确定性不仅仅是指法律条文本身,还必须将整个法律运行的环境、体制机制以及所有参与者纳入考量的范围。

最后,需要指出的是,由于样本数量和案件类型的限制,本文对于量刑确定性的研究还有待进一步深化。虽然本文对法官的量刑确定性的检验是初步的、阶段性的,但却是通过实证方法探索量刑确定性的一种新尝试,期待为今后的相关研究提供思路上的启发和方法论上的参考。

作者:胡昌明,中国社会科学院法学研究所副研究员,法学博士;马铁丰,西南财经大学统计学院教授,博士生导师;赵荀,西南财经大学统计学院博士研究生。

来源:《山东大学学报(哲学社会科学版)》2023年第1期。