字号:

字号:小

中

大

内容提要:证据必须经法定的调查程序查证属实才能作为定案的根据。审判阶段法定的调查程序主要是对人证和物证的举证、质证过程。其中,庭审质证包括对证据能力和证明力的双重质疑、质询,是法庭证据调查的重心。反之,未经庭审质证的证据不能查证属实,不能作为定案的根据。指导性案例将法定的调查程序基本限定在公诉案件普通程序一审这种典型程序,导致庭审质证必须以当庭和“一证一质”的方式践行,忽略了实定法中其他形式的法定的调查程序以及特殊的庭审质证方式。其实,证据须经庭审质证才能作为定案的根据有法定的例外情形,如速裁程序中对证据的“综合质证”,司法解释中三类特殊证据的“庭外质证”以及技术侦查所获证据的庭外核实。

关键词: 查证属实 法定的调查程序 庭审质证 综合质证 庭外质证

一、基本案情

被告人王雪玲,女,1962年10月23日出生,无业。因涉嫌犯故意伤害罪,于2001年11月28日被逮捕。

河南省漯河市人民检察院以被告人王雪玲犯故意伤害罪,向漯河市中级人民法院提起公诉。

漯河市中级人民法院经公开审理查明:

被告人王雪玲于2001年11月2日得知其丈夫吕庆业在舞阳县有一情妇后,心生妒恨,并产生用汽油焚烧吕庆业情妇的念头。当日7时许,王雪玲伙同其弟王广超(在逃)乘出租车到舞阳县城中山路吕庆业租住处,当看到吕庆业与女青年张新歌躺在床上时,王雪玲即对张进行谩骂,让张穿上秋衣秋裤下楼。当张新歌下至一楼楼梯口时,王雪玲让王广超将张按住,王雪玲用事先准备好的汽油从张头部倒下,张挣扎跑至大门口时,王雪玲拉住张并用打火机将其身上的汽油点燃,将张烧伤。经法医鉴定,张新歌所受损伤程度为重伤,构成五级伤残。

另查明,被告人王雪玲的犯罪行为,确给附带民事诉讼原告人造成了一定的经济损失。

漯河市中级人民法院认为:被告人王雪玲为泄私愤,故意损害他人的身体健康,手段特别残忍,后果严重,其行为已构成故意伤害罪。附带民事诉讼原告人要求赔偿医疗费、交通费、营养费、误工费、住院伙食补助费、护理费、鉴定费之理由予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第五十七条第一款、第三十六条和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定,于2003年1月16日判决如下:

1.被告人王雪玲犯故意伤害罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

2.被告人王雪玲赔偿附带民事诉讼原告人张新歌经济损失人民币130000元。

一审宣判后,被告人王雪玲不服,以“被害人有过错,我是基于一时气愤才犯罪、有抢救被害人的情节、原判量刑过重”为由,向河南省高级人民法院提出上诉。

河南省高级人民法院经审理认为:原判认定被告人王雪玲故意伤害他人身体,以用火烧的特别残忍手段致人重伤的事实清楚,证据确实、充分;关于被害人张新歌的伤残等级情况,检察院起诉书并未认定,卷中虽有被害人张新歌五级伤残的法医学鉴定书,但该鉴定是漯河市中级人民法院在案件受理后委托鉴定,该鉴定书没有在法庭上质证,不能作为证据使用。故原判以故意伤害罪判处被告人王雪玲无期徒刑,剥夺政治权利终身的法律依据不充分。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(三)项的规定,于2003年5月12日裁定如下:

1.撤销漯河市中级人民法院(2002)漯刑初字第44号刑事附带民事判决:

2.发回漯河市中级人民法院重新审判。

二、核心议题的法解释学逻辑

王雪玲一案主要涉及对证据审查判断后的认定问题。核心议题是作为定案的根据的证据必须要经过查证属实。那么,庭审中的查证属实究竟需要何种法定程序?质证在其中的作用功能以及角色定位是什么?上述问题可以从既有的法律规范出发加以解释。

(一)从“证据材料”到“定案的根据”

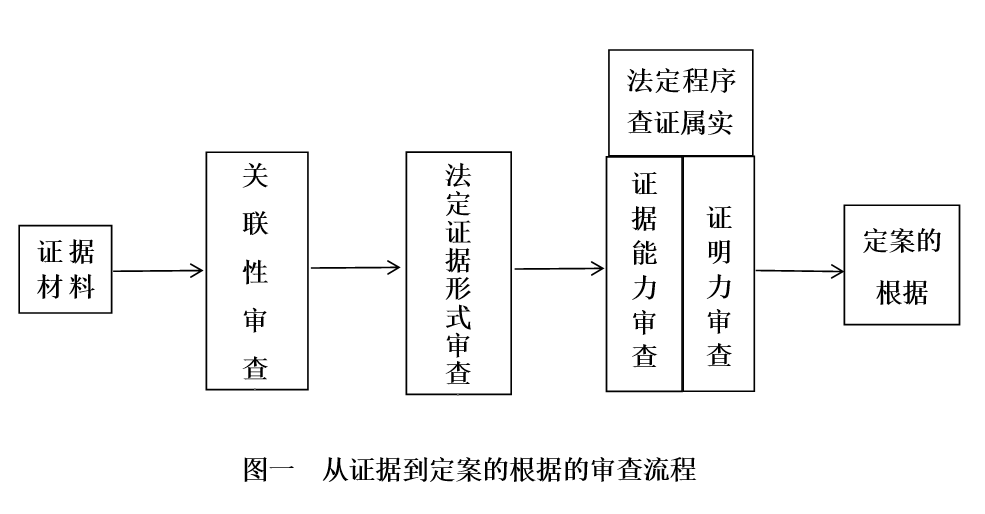

如果对《刑事诉讼法》第50条的三处“证据”进行解释,同时结合其他条款综合分析可以发现,从“证据材料”到“定案的根据”大致要经历三个审查环节(图一):

一是关联性审查。第50条第1款规定,“可以用于证明案件事实的材料,都是证据。”此处的“证据”强调证据的内容,反映出证据“证明案件事实”的功能及其与案件事实的关联性特质,这是证据的自然属性。所以,客观世界的材料被纳入司法程序首先要与案件事实有实质关联,对案件事实有证明性,才能进入下一步的审查。

二是对证据法定形式的审查。第50条第2款规定,“证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。”这里的“证据”强调的是证据的形式,反映了证据在诉讼中的表现样态和具体规格。有些证据材料虽然具备关联性,但如果不能归属为某一法定证据种类或符合某类证据的规格要求,则不能称为“证据”。这一审查要求体现了证据的法律属性,是对证据形式要件的审查。典型的例证如1999年最高人民检察院对四川省人民检察院的批复,即《关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复》指出:“CPS多道心理测试(俗称测谎)鉴定结论与规定的鉴定结论不同,不属于刑事诉讼法规定的证据种类。人民检察院办理案件,可以使用CPS多道心理测试鉴定结论帮助审查、判断证据,但不能将CPS多道心理测试鉴定结论作为证据使用。”

三是要经过查证属实的最终审查。“证据的形式如不包含反映与案件有关的事实,那就徒具形式,什么都不能证明;反之,如果事实材料不依附于一定的证据形式,就无法存在并进入诉讼轨道成为裁判的依据”。[1]证据材料在经过了关联性和法定形式的审查后,依照第50条第3款的规定,还“必须经过查证属实,才能作为定案的根据”。本文所研究的指导性案例,其核心议题论及的就是证据“查证属实”最后一阶段的审查。

根据证据裁判原则,认定案件事实要以证据为根据。证据是定案的基石。但是,根据《刑事诉讼法》第50条第3款的规定,证据裁判原则中的所有“证据”都必须经过查证属实这最后一道“关卡”才能成为定案的根据。证据如何查证属实?按照体系解释的方法,依据《刑事诉讼法》第55条第2款第2项,证据要“经过法定的调查程序”才能查证属实。如何解释“法定的调查程序”,法定的调查程序具体是什么?其实,可以从调查的对象和内容发掘出法定的调查程序。按照我国传统的刑事诉讼证据法理论,对证据的调查就是从其客观性、关联性与合法性三个方面加以审查和确认。但这仅是学理上的讨论和部分实践中的操作,并未在刑事诉讼法中有明确依据。从既有的法律规范来看,2012年《刑事诉讼法》增加了非法证据排除规则,故证据的查证属实实际包括两个层面的问题:一是证据能力的审查,即排除规则的适用,如非法证据排除规则的审查;二是证明力的审查,即证据对于案件事实证明价值、证明作用大小强弱的审查。两个审查其实在每个刑事诉讼阶段都要经历。简言之,证据在侦查、起诉、审判三阶段其实都要经过两步走的模式。但目前只有法院对证据的查证属实作出了较为明确、细致的规范,即2021年修订的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(简称《高法解释》)第四章“证据”章第二节至第八节的规定。由于以审判为中心的诉讼制度改革,法院对证据查证属实的相关步骤和规则会向前延伸,将庭审的证据要求和证明标准反向传导至侦查、审查起诉阶段,影响、引导侦查机关和检察机关的取证、查证。鉴于所探讨的指导性案例主要涉及的是审判阶段的查证属实问题,故本文将相关议题的讨论限定在审判阶段。

(二)审判阶段的法定调查程序与庭审质证

如上所述,审判阶段“法定的调查程序”就是围绕证据的证据能力和证明力展开。换言之,法庭在审判阶段主要围绕证据的合法性——证据能力,以及可信性——证明力展开法定的调查。目前,审判阶段的法定调查程序主要由《刑事诉讼法》第191条至第197条加以规定。如果进行学理划分的话,主要包括举证和质证两大环节。

举证主要是诉讼双方在审判或者证据交换过程中向法庭提供证据证明其主张之案件事实的活动。[2]它囊括将证据提交给法庭的各种工作,如《刑事诉讼法》第192条规定的通知证人、鉴定人出庭;第195条规定的控辩双方出示物证,让当事人辨认,对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书当庭宣读;此外,相关规范性文件中还规定了向法庭播放视听资料等。

所谓质证就是对提交法庭的证据由诉讼各方当面质询、诘问、探究和质疑,包括对证据与事实的矛盾进行辩驳、澄清。如《刑事诉讼法》第191条中公诉人对被告人的讯问,辩护人等诉讼参与人向被告人的发问;第194条中公诉人、辩护人等对证人、鉴定人发问;第195条规定的审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人对物证、书面材料、文书证据等的意见。此外,相关规范性文件还谈到了对收集、提取、保管、提交上述实物类证据的人发问。

从域外来看,质证最为典型的表现形式就是对证人的诘问或者交叉询问。威格摩尔曾言:“诘问为法律史上为发现真实,所发明最伟大的法律器具”[3]《刑事审判参考》中对王雪玲案的分析中也指出,质证是证据调查的核心,是法庭认证的前提。从这个角度来说,审判阶段法定的调查程序的重心就是庭审质证。毕竟,只有庭审质证才能对证据的证据能力和证明力展开质询、质疑。而举证并不直接涉及这两个方面。综上,经过体系性解释和学理分析,证据经法定的调查程序查证属实的可以作为定案的根据。而在审判阶段,法定的调查程序中最为重要、关键的一环就是庭审质证。如果做反对解释,未经庭审质证的证据不能作为定案的根据。这恰恰就是本指导性案例的核心议题。其在我国《高法解释》第71条中已有明确规定:“证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,不得作为定案的根据。”

三、判决要旨与核心裁判理由

按照上文的解释学逻辑,本案一审法院对证明被害人张新歌五级伤残的法医鉴定未经庭审质证,便作为认定被告人王雪玲构成以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的根据,明显违反了《刑事诉讼法》第50条、第55条、第194条、195条以及《高法解释》第70条的规定。该法医鉴定意见不能作为定案的根据。

《刑事诉讼法》第50条规定鉴定意见是法定的证据种类之一,如果其要成为最终定案的根据,必须经过庭审质证等法定的调查程序。根据刑事诉讼法和司法解释的规定,在法庭审理过程中,对鉴定意见的质证包括两种方式:一是根据《刑事诉讼法》第194条的规定,通知鉴定人到庭,由公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人对证人、鉴定人发问,审判人员也可以向鉴定人发问。二是根据第195条的规定,当庭宣读鉴定人的鉴定意见,由公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人向审判人员发表意见。此外,根据第197条的规定,上述人员还可以申请法庭通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见提出意见,这可称为辅助性质证。

本案一审法院对被告人王雪玲判处无期徒刑,显然是以认定被告人王雪玲构成以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的事实为前提的。但本案的法医鉴定没有经过上述任何一种庭审质证方式,不能作为最终王雪玲定罪量刑的根据,因此,对于造成被害人严重残疾这一特定事实而言,一审法院是在没有证据证明的情况下认定的,违反了证据裁判原则(该原则的基本含义为:裁判的形成必须以证据为依据;没有证据,不得认定犯罪事实)。也没有达到《刑事诉讼法》第50条认定被告人有罪的“案件事实清楚,证据确实、充分”的标准。

值得注意的是,本案二审法院发回重审的理由是认为一审法院对被告人王雪玲判处无期徒刑的法律依据不充分。应当说,这个理由并不准确,一审法院错在将未经庭审质证、不具有证据效力的法医鉴定作为认定被害人构成五级伤残的依据。换言之,一审法院如果不采纳该证据,其裁判显然是事实不清、证据不足,二审法院可以据此撤销原判,发回重审。但吊诡的是,二审法院在裁判文书中阐明发回的理由是法律依据不充分,但最后发回重审的的适用依据却是事实不清、证据不足的条文。这或源于二审法院审判的前后纠结,抑或是裁判文书撰写的不规范。各种缘由不得而知,但从本案来看,二审法院发回的法律依据适用还算准确。

此外,本案一审法院未经庭审质证,将证明被害人五级伤残的法医鉴定直接作为认定被告人造成被害人严重残疾的根据,不仅违反了证据裁判原则,而且也严重违反法律规定的诉讼程序,限制了当事人的法定诉讼权利。因为,一审法院未经法庭当庭质证而将法医鉴定直接作为认定被害人构成五级伤残的依据,事实上剥夺了被告人对证明其造成被害人严重残疾的证据的质证权和辩护权,使被告人对造成被害人严重残疾的指控完全丧失防御的机会,处于极其不利的境地。一审法院的这种做法属于严重的程序违法,显然影响了公正审判,其法律后果应当是一审法院的审理归于无效,其判决将被撤销。根据刑事诉讼法第238条第(三)项的规定,第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有“剥夺或者限制了当事人的法定诉讼权利,可能影响公正审判的”,应当裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。因此,二审法院作出发回重审的裁定理由,还应当包括刑事诉讼法第238条第(三)项规定的情形,这一规定应当作为发回重审的法律依据。

由此,本案还延伸出一个程序上的小问题,如果二审法院审理案件发现一审裁判既有事实不清,证据不足的问题,又有程序严重违法,可能影响公正审判的问题,其应如何裁判?笔者认为,当出现二审裁判事由竞合的情况,二审法院首先要写明一审裁判存在的各种问题,同时要明确以撤销原判,应当发回重审作为二审裁判的最终方式。毕竟,一审裁判程序性违法,可能影响公正审判,二审只能发回,这种处理方式已经挤占了二审以事实不清、证据不足为由可发回、可改判的裁量空间。

四、延伸性思考

结合本案值得进一步在学理上深入挖掘的还涉及两个问题,质证的内涵和外延,以及庭审质证有无例外。

(一)如何理解庭审中的“质证”

目前,我国学者对“质证”的概念有不同的理解。有观点认为,质证是指“由双方当事人对证据通过辨认、言词辩驳或其他方式予以质询(含质疑),以供审判人员审查真伪的诉讼活动”。[4]有观点认为,“质证是控辩双方(在刑事诉讼中)对另一方(或法院依职权收集)证据的属性及证明过程进行质疑,从而影响事实认定者对案件事实内心确信的一种证明活动。”[5]还有观点认为,刑事质证是在法庭审判中调查核实证据的法定方法,其涵义是指对起诉方和被告方提出的证据,或法庭调查收集的证据提出质疑,由提证人进一步作出解释;其目的是当庭审查证据的合法性,判断证据的证明力。[6]另有观点认为,刑事质证是指在刑事审判的法庭调查阶段,公诉人、被害人、被告人和辩护人在法庭上对与证人证言有关的疑难问题,以提问的方式进行核实查证的诉讼活动。[7]

抛却上述学理上的定义,从法律规范的层面看,《刑事诉讼法》通篇只有一处涉及“质证”的表述,第61条规定:“证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后,才能作为定案的根据。法庭查明证人有意作伪证或者隐匿罪证的时候,应当依法处理。”可见,立法对质证的适用范围限定较窄,其仅是对证人证言调查的一种方法。至于具体质证的方式“包括控辩双方就证人提供证言的具体内容或者就本方想要了解的情况对证人进行提问,通过提问让证人全面深入地陈述证词,暴露虚假或者不可靠的证言中的矛盾,便于法庭审查。还包括针对对方提出的证人证言中存在的疑点提出问题和意见,或者答复对方的疑问,提出反驳的意见。对于证人未出庭的,双方也应对宣读的证言笔录进行质证,”[8]如对证言笔录中涉及的问题、存在的矛盾发表意见。至于对物证、书证等实物证据,立法仅规定将物证、书证等材料出示、宣读后,由控辩双方发表意见。

然而,无论是上述学理探讨中的质证还是本案中论及的质证,它们都不是现行立法条文中确立的质证概念,而是法律允许的质证主体对“各种证据”采用询问、辨认、质疑、说明、解释、咨询、辩驳等方式,从而对法官的内心确信形成特定说明力的一种诉讼活动。这里的质证是与取证、举证和认证相对应的概念,其在举证之后,同时又是法庭认证的前提。可以称为一种广义的质证,在《高法解释》第71条中有明确规定,该条中的“质证”是与“出示”“辨认”乃至“宣读”“播放”这些“示证”“举证”方式并列的,是广义的质证。而《刑事诉讼法》第61条的质证则是狭义的质证,质证对象并仅限于证人证言这一种,质证方式就是向证人发问,也可以称为交叉询问。

就本案而言,其核心议题中的“质证”是从广义而言的,是就对提交法庭的证据由诉讼各方当面质询、诘问、探究和质疑,包括对证据与事实的矛盾进行辩驳、澄清。质证包括对证据的来源、形式和内容的质疑,而质疑的主要指向就是证据的合法性(证据能力或证据资格)、证据的可信性(证明力)。对作为审判中认定案件事实根据的任何证据,均需经过质证,包括对言词证据的质证和对物证、书证、视听资料等非言词证据的质证。从上述对质证的解释和理解来看,本案谈及的“质证”应作广义理解,质证是证据调查的核心,是对证据“法定的调查程序”的关键一环。

(二)当庭质证是否有例外

目前,《高法解释》第71条规定:“证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,不得作为定案的根据。”该条文经过了多次修改,且几经反复。最早的雏形是2010年“两高三部”《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第4条,其规定:“经过当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据,才能作为定罪量刑的根据。”2012年最初出台的《高法解释》第63条作了反向规定:“证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,不得作为定案的根据,但法律和本解释另有规定的除外。”两相对照会发现,2012年的《高法解释》设置了当庭质证的例外,按照当时的理解,例外情形有两个,一个是“法律”的例外规定,也就是现行《刑事诉讼法》第154条的规定,即“采取侦查措施收集的材料在刑事诉讼中可以作为证据使用。如果使用该证据可能危及有关人员的人身安全,或者可能产生其他严重后果的,应当采取不暴露有关人员身份、技术方法等保护措施,必要的时候,可以由审判人员在庭外对证据进行核实。”由于技术侦查措施收集证据材料的特殊性,对其质证宜采取特殊的方式,包括采取相关保护措施后进行质证,甚至是由审判人员在庭外对证据进行核实。第二个是当时的《高法解释》第220条第2款,也就是2012年《高法解释》第63条中的“本解释”的例外规定,“对公诉人、当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人补充的和法庭庭外调查核实取得的证据,应当经过当庭质证才能作为定案的根据。但是,经庭外征求意见,控辩双方没有异议的除外。”但是到了2021年的《高法解释》第71条。新的司法解释在其“总则”中又再次把这个除外规定删除了。但吊诡的是,《刑事诉讼法》第154条与《高法解释》“分则”中仍然存在着现实的例外情形和条款。对此该如何理解?

笔者认为,理解上述问题的关键还在于回归刑事诉讼法中对“法定的调查程序”的理解。按照前文的论述,审判阶段法定的调查程序均是以《刑事诉讼法》第三编第二章“第一审程序”中第一节的“公诉案件”普通程序为例展开的论述,但这一示例并不全面,毕竟审判阶段的庭审方式还包括简易程序和速裁程序,它们对证据的查证属实不同于普通程序中“法定的调查程序”,庭审质证当然也有不同。另外,不少刑事案件二审程序都不开庭,大多进行的是书面调查式的审理。按照这种审理方式,如何能够保证证据被当庭质证。延续这一思路就会发现,“法定的调查程序”“庭审质证”并不限于公诉案件普通程序中的那一种,如果刑事诉讼法对调查程序有某些特殊的规定,那么从其规定,证据也能够经“法定”程序被查证属实成为定案的根据。囿于篇幅,本文仅谈三处例外。

1.速裁案件中的综合质证

根据《刑事诉讼法》第224条的规定,适用速裁程序审理案件一般不进行法庭调查、法庭辩论。既然速裁案件没有法庭调查和法庭辩论,庭审质证也就没有了适用空间。那么是否速裁程序中的证据不需要经过庭审质证就可以作为定案的根据呢?对此曾有两种意见:

一种意见认为,刑事诉讼法规定适用刑事速裁程序审理的案件,一般不进行法庭调查、法庭辩论。这意味着刑事速裁程序省略了法庭调查、法庭辩论,用以定案的证据可不经过当庭举证、质证而被司法裁判者认定,意味着该程序不受严格形式性的法定调查程序制约。法庭审查的重点是被告人认罪认罚的自愿性和真实性,对与定罪量刑相关的事实与证据没有进行当庭审查,一审实际上采用了间接、书面审查方法,没有当庭质证,证据可直接作为定案的根据。

另一种意见认为,《刑事诉讼法》第50条规定,证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据,故适用速裁程序的案件对构成犯罪要件的事实需经当庭出示、质证等法定程序来确证,也受严格形式性法则的制约。刑事诉讼法虽然规定可以不进行法庭调查、法庭辩论,但法庭除当庭询问被告人是否自愿认罪认罚外,还询问被告人对犯罪事实和证据是否有异议,这其实是一种法定的特殊的“庭审质证”方式,可认定证据已经法定调查程序查证属实。

笔者倾向于第二种意见。其实,所谓速裁程序中特殊的庭审质证方式与我国实践中曾普遍适用的综合质证方式有些相似。综合质证又可以称为“全案一质”。[9]按照这种程式,控辩双方都完成举证之后,双方再以辩论的方式综合的对对方证据进行质疑和反驳。综合质证可以节约审判时间,但是难以保障质证的效果,特别是在那些案情比较复杂、证据数量较多的案件中不宜采用综合质证。但是在速裁案件中,被告人认罪认罚,且案件事实清楚,证据确实、充分,故采用综合质证的方式符合速裁案件特点,也不会影响质证效果。但这种特殊的质证方式显然不能等同于《高法解释》第71条规定的典型的庭审质证,但确实是“法定的调查程序”中的一种特殊形式。从这个角度而言,刑事诉讼法规定的“法定的调查程序”形式多样,不仅有当庭的,还有庭外的。

2.三类特殊证据的庭外质证

《高法解释》第271条第2款:“对公诉人、当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人补充的和审判人员庭外调查核实取得的证据,应当经过当庭质证才能作为定案的根据。但是,对不影响定罪量刑的非关键证据、有利于被告人的量刑证据以及认定被告人有犯罪前科的裁判文书等证据,经庭外征求意见,控辩双方没有异议的除外。”虽然《高法解释》第71条删除了当庭质证的但书情形,但是其理解与适用中仍然作出说明,虽然删去但书规定,但是,在特定情形下,根据《高法解释》第271条的规定,对于庭审结束后取得的上述“三类证据”,经庭外征求意见,控辩双方没有异议的,可以不再开庭质证。[10]

诚如王雪玲一案的裁判分析所言,从目的论的角度出发,质证是当事人的一项重要权利,大多属于辩护权的范畴。面对公权力机关的指控,如果剥夺了被告人对指控他有罪、最重的证据反驳、质疑的权力,无疑会使被告人丧失重要的防御机会,处于极其不利的境地。但是,从《高法解释》第271条规定的“三类证据”而言,其要么是对被告人有利的证据,要么是与被告人利益关联性不大的非关键性证据,要么是公文书证,剥夺被告人庭上对这些证据的质证权不会对使其陷入不利境地。而且,第271条也并未剥夺被告人的质证权,只是将针对这些材料发表意见的机会放到了庭外。总体而言,这样的证据调查程序还算妥当,但仍宜慎用。

3.技术侦查所获证据的庭外核实

根据《刑事诉讼法》第154条的规定,采用技术侦查等特殊的侦查措施收集的证据,审判人员在必要的时候可以在庭外进行核实。其中的庭外核实是否就是庭外质证。上述三类特殊证据的规定给了采用技术侦查等措施所收集的证据的质证更多的想象空间。但对此问题,也有不同的意见。

有研究者也是从《高法解释》第271条第2款入手,认为该规定可分为两种情形:一个是“对公诉人、当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人补充的证据”,一个是“审判人员庭外调查核实取得的证据”。两个之间用“和”加以连接,是两种并列的证据,之后用“应当经过当庭质证才能作为定案的根据”加以结尾,表明的意思应是,“调查核实过的证据不等于定案的根据。证据经过调查核实不能直接抵达查证属实,查证属实必须经过质证才行”。照此理解,对于技术侦查收集的证据,就算是法官在庭外调查核实了,还是要经过当庭质证,否则,若没有给辩方留下质证的机会,这个证据还是不能作为定案的根据的。

要对该意见作出妥当回应,需要对《高法解释》第271条第2款中的“庭外调查核实”做出精确解释。“庭外调查核实”源于《刑事诉讼法》第196条的规定:“法庭审理过程中,合议庭对证据有疑问的,可以宣布休庭,对证据进行调查核实。人民法院调查核实证据,可以进行勘验、检查、查封、扣押、鉴定和查询、冻结。”该项权力是法官职权主义职能的体现,是法官履行事实澄清义务的手段方法。比如,控辩双方都对证明诈骗数额的证据无疑义了,法官如果有疑问能否宣布休庭,对证据进行调查呢?法律赋予了法官这项权力。但值得注意的是,第196条是赋予了法官对法定审理中已经在案的“出示并经质证后有疑问”的证据调查核实的权力。但是《高法解释》第271条第2款规定的是“审判人员庭外调查核实‘取得’的证据”。这其实是将“庭外调查核实”视为了法官取得新证据的一种手段。既然是法官在庭外调查核实过程中发现的“新证据”,当然要提交法庭质证才能作为定案的根据。但是反过来看,《刑事诉讼法》第154条以及《高法解释》第120条的规定,技术侦查所收集的证据已经属于在案证据了,不需要再采用《高法解释》第271条第2款中的“庭外调查核实”的方式由法院取得。但是在法庭上采用出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,不可避免地会危及有关人员的人身安全或者产生其他严重后果,故立法规定了必要的时候,可以由审判人员在庭外对证据进行核实。显然这里的“庭外核实”不是取得新证据的手段,而是法院在无法避免技侦证据庭上质证的现实风险,对该类证据查证属实的一种特殊的“法定的调查程序”。其具体的表现形式就是“庭外核实”。

当然,需要注意的是,庭外核实有两种模式,一种模式是审判人员核实技侦证据时,可以把控辩双方叫出庭外,征求双方意见,这其实就是“庭外质证”,与三类特殊证据的质证方式相同。另外一种模式就是审判人员有时可能不征求意见,因为他一征求意见就可能就泄露相关秘密。这时审判人员更多是像二审不开庭审理的法官那样,通过询问等方式进行书面调查式的“庭外核实”。

五、结语

司法证明秉持证据裁判原则,强调司法活动中认定案件事实必须以证据为根据。那么,什么样的证据才可作为定案的根据?证据未经法庭质证不得作为定案的根据无疑从反面给出了答案,回间接答了这一问题。结合刑事诉讼法的相关规定,本文提出“证据未经法庭质证不得作为定案的根据”可作如下解释:证据须经法定的调查程序查证属实才能作为定案的根据。证据调查的内容包括证据关联性、证据形式以及证据能力和证明力等多个方面;证据调查的程序则是贯通于刑事诉讼的侦查、起诉和审判多个阶段。审判阶段法定的证据调查程序最为关键,其主要是对人证和物证的举证、质证过程。这其中,庭审质证包括对证据能力和证明力的双重质疑、质询,是法庭证据调查的重心,不可或缺。反之,未经庭审质证的证据不能查证属实,便不能作为定案的根据。

当然,值得注意的是,贯彻证据裁判原则精神,坚持证据未经法庭质证不得作为定案根据的司法认证规则仍然有许多技术性、关键性问题值得进一步挖掘。本文以“王雪玲故意伤害案”为例指出,该案法定的调查程序是以公诉案件普通程序一审这一典型审判程序为背景,故庭审质证所呈现的是当庭和“一证一质”的形式,所得出的证据未经法庭质证不得作为定案的根据的结论并不当然适用于其他形式的法定的调查程序,如速裁程序;以及特殊的质证方式,如司法解释中三类特殊证据的“庭外质证”和技术侦查所获证据的庭外核实等。简言之,证据未经法庭质证不得作为定案的根据的适用规则存在法定的例外情形。另外,结合学理解释和法律规定,本文还提出“证据未经法庭质证不得作为定案的根据”中的“质证”并不是现行《刑事诉讼法》第61条中确立的仅针对证人证言的质证的概念,而是法律允许的质证主体对“各种证据”展开询问、辨认、质疑、说明、解释、咨询、辩驳等,从而对法官的内心确信形成特定说明力的一种诉讼活动。这里的质证是与取证、举证和认证相对应的概念,其在举证之后,同时又是法庭认证的前提。其相对于第61条中的质证而言是一种广义上的质证。

当然,需特别说明的是,本文的研究仅仅是结合案例和法解释学的研究方法作出的初步的研究尝试,但期待能够引起更多的研究者关注这一研究范式、研究方法以及对文中谈及的一些观点和认识作出更为深入的研究和发表不同的意见。

注释:

[1] 张建伟:《刑事诉讼法通义》,北京大学出版社2016年版,第241页。

[2] 何家弘、刘品新:《证据法学》,中国人民大学出版社2019年版,第240页。

[3] The greatest legal engine ever invented for the discovery of truth.转引自王兆鹏:《辩护权与诘问权》,华中科技大学出版社2010年版,第112页。

[4] 陈少华、邹红:《也论我国民事诉讼中的质证制度》,载《法学评论》1997年第2期。

[5] 张保生主编:《证据法学》,中国政法大学出版社2014年版,第379页。

[6] 王启富、陶髦主编:《法律辞海》,吉林人民出版社1998年版,第1024页。

[7] 江平主编:《中国司法大辞典》,吉林人民出版社1991年版,第260页。

[8] 李寿伟:《中华人民共和国刑事诉讼法解读》,中国法制出版社2012年版,第132页。

[9] 何家弘、刘品新:《证据法学》,法律出版社2019年版,第256页。

作者:董坤,中国社会科学院法学研究所诉讼法研究室副主任、研究员。

来源:《燕大法学教室》第五期。