字号:

字号:小

中

大

生态文明作为一种应对环境危机、全面反思人与自然关系的人类文明新形态,其生产方式和生存模式的形成客观上需要辅以法制手段才能获得有效保障。通过法律的规范和指引实现对人类利用和支配自然行为的限制和约束,使其在不违反自然承载力的范围内合理利用自然,遵从自然规律,从而实现人与环境和谐相处,并最终实现人与自然关系从“对抗”到“和谐”的转变。

一、“生态文明入宪”赋予现代法治新内涵

人与自然的关系经历了从畏惧到支配、从改造到治理、从倡导自然权利到天人相睦的转变。在这个转变过程中,自然环境逐步从人类行为的客体指向转换为环境伦理所关注的对象。随着自然客体利用价值的提升,以及人类对生态法益认知水平的提高,自然生态得到了理性的重新审视,并最终获得立法上的确立和承认(刘洪岩,2019)。

2018年3月,我国新通过的宪法修正案首次将“生态文明”“和谐美丽的社会主义现代化强国”写入宪法序言,并在宪法第八十九条第六项中明确规定由国务院领导和管理生态文明建设。“生态文明入宪”是对宪法所确立的国家环境保护义务的进一步拓展与深化,既是对我国生态法治实践经验的规范化表达,也是对我国生态法治发展理论的高度凝练,为形成具有中国特色的生态法治理论体系、制度体系和话语体系奠定了基础,为环境法治的未来发展与变革提供了动力,也指引了方向。

中国特色社会主义市场经济条件下的生态文明有其丰富的蕴意和特质,不仅具有“经天纬地”“照临四方”的寓意指向,也具有“体用纲常”“四梁八柱”的丰富内涵。生态文明之“生”既包括了开拓竞生、整合共生,又包含了循环再生、适应自生;生态文明之“态”既包含了物态谐和、事态祥和,又包含了心态平和、智态悟和;生态文明之“文”作为一种时间和空间的生态关系,标明了人与自然(环境、经济与社会)关系的纹理、脉络和规律;生态文明之“明”则耦合了弃暗投明、驱离蒙昧,向睿智的开化、教化与进化过程[1]。生态文明是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明在人与自然关系上的具化,生态文明建设包括经济建设中生产和消费的物态文明、政治建设中组织和管理的体制文明,文化建设中知识和智慧的认知文明,以及社会建设中道德和精神的心态文明,生态文明建设贯穿于经济、政治、文化、社会建设的全过程[2]因此,客观上也赋予现代法治以“环境为体、经济为用、生态为纲、文化为常”[3]的新内涵和变革与重构的新方向。

由于传统环境立法过分夸大规范主义的作用,将一切社会关系简单化为“人与人”关系的调整,无法回应和契合新时代生态文明的伦理价值和诉求目标,因此,对传统环境立法适时加以改造与革新已成为我国未来生态法治建设之要务。环境立法必须承认和体现代内代际公平和正义,符合并倡导自然道德和生态伦理,尊重大自然的尊严以及人与自然关系的和谐共生;同时必须给予生态价值足够的道德关怀,并在立法上加以确认和保护。可以预见,一个在目标建构、价值原则、制度设计等方面紧密回应和契合生态文明理念的生态法治新时代即将到来。

在生态法治新时代,人类对生态伦理的遵从将不再源于内在的自由意志和法律的强制力,而是基于生态正义的外在价值力量对人的规范与约束(刘洪岩,2012),并以此为基础全面开启“环境法”向“生态法”的范式转型以及生态法律制度体系的构建。

二、生态文明促进现代法学理论体系革新

现代法学理论以“人类中心主义”为唯一价值评判尺度,其内涵、外延及功能均已无法有效回应生态文明的价值诉求,也无法缓解环境危机与经济发展此消彼长的固有矛盾。以“生态中心主义”为价值指引的后现代法学理论革新和法律制度重构已成为生态文明新时代法治建构的底层逻辑,具体体现在以下四个方面。

第一,从法的理念价值维度讲,现代法治理念应超越“人类中心主义”的羁绊,建立人与自然的平等观。在人与自然平等观的指导下,要关注环境利益的代际平衡和种际平衡,把后代人的利益和自然权利保护纳入法律调整范畴,在保障可持续发展和生态安全的同时,建构起政治效益、经济效益、文化效益和社会效益和谐统一的“生态法治观”。

第二,从法的目的价值维度看,传统法治理论未能充分彰显人与自然关系的公平和正义。生态法治的目的旨在维护生态平衡、保护自然权利,在此前提下保障人的生存与发展权,实现人与自然的和谐共生,并确立生态保护优先于人的利益诉求,在人与自然发生利益冲突时(刘洪岩,2012),遵循自然规律的价值取向。

第三,从法的社会价值维度出发,生态文明法制体系的建构必须给予生态安全和社会可持续发展足够的关注。生态安全是地球生态圈成员的生存基础,是法治保障的底线,也是法律规范和制度设计的逻辑起点与归宿;同时,社会的可持续发展是人与自然和谐共生之基,因此人类在满足一定发展需求的同时,对自然资源与环境的利用必须合理化,不能损害生态法益(刘洪岩,2013),应遵从自然规律,顺道而为。

第四,从法的伦理价值维度来说,生态法治理念观是通过强行性法律规范,以立法的形式将自然权利保护和人类对自然的道德关怀上升为人们的自主意识和自觉行动,在全社会树立自然伦理道德标准,并通过生态法律制度设计和程序规制(刘洪岩,2013),将对自然的遵从义务从形式规范转化为实质正义。

三、生态文明助力现代法治功能拓展

后工业社会引发的生态危机将人类拖入不可预知的风险社会,同时给现代法治提出了功能拓展与进化变革之要求。当下,主体多元性、利益多样性与诉求多层次性在构成现代法治功能新挑战的同时,也为法治功能从传统“环境法治”迈向“生态法治”提供了可能性。

生态文明所秉持的多元利益共生、共进及再生原则,为传统“法益”之调整确立了新方向。当前时期,以“利益确认、利益保护、利益限制、利益救济”为核心的传统法治功能结构亟须回应多元利益平衡的诉求。生态法治观为现代法治功能向“自然权利主体”倾斜提供了指引,深化了生态法益与人类利益的互惠与融通,进而促进多元利益再平衡的实现。作为生态利益最重要调整工具的法制,在生态利益的限制与平衡、效率与公平、正义与制度成本等三个维度深层次地影响着法治的运行趋势与进化方向。使得现代法治功能的运行模式呈现重视“全方位之预防、关注多元主体之互助、促进多种利益之整合、强调科技成果之运用、回应变迁社会之需求”等一些新特质(钭晓东,2009),不仅使过去法治运行中的法益保护失衡得以矫正,还可以最大限度地避免法治“功能不彰”与“规范多、秩序寡”的实施困境。

基于生态文明价值观的现代法治功能的拓展与进化,是实现“人与自然”和谐共生与利益平衡的调节器,一方面,可以直面应对传统法益保护诉求日益多元化、法律规制调整范围日趋扩大化,以及规范手段日渐社会化的力有不逮;另一方面,也积极回应并契合了与“生态文明入宪”的生态法律制度体系重构之诉求。法治所具有的规范优势和预防功能已成为生态文明法律制度建构的根本保障,生态化的法律制度体系构建为生态文明建设成果提供了更有力的支撑,因此用法治手段可将生态文明的价值理念规范化并付诸实践,进而实现多元利益关系的平衡和调整,维护自然权利主体间的平等与正义,更好地实现对生态环境的有效保护,从而促进社会的可持续发展。

生态文明宪法地位的确立,开启了我国法治功能从“现代”向“后现代”的拓展与转型,为我国生态法律制度体系的建构规定了新任务、确立了新目标。“生态文明入宪”夯实了我国生态法治建设的价值基础和规范基石,生态化的法律价值原则、规制标准、程序范式及制度规范将贯穿于我国未来立法、执法、司法和守法法律运作全过程,我国生态文明法治化建构也将由此开启从侧重“立法中心主义”向关注“法律实施”制度体系构建的转换,以及从侧重“环境管制主义”理念向“多元共治、社会参与“的现代生态宪治国家治理范式的转型。

四、生态文明有利于生态法律制度体系构建

人与自然本质上是一个不可分割的整体,共同构成整个物质世界的本质性存在(刘洪岩,2012)。在立足传统规范主义法学关注“人与人”关系调整视角的同时,生态文明法律制度体系之构建着重突出“人与自然”和谐相处之道。人与自然作为生命共同体,呵护自然即关爱自己,这不仅是人类所应承担的自然法义务和道义责任,也是激励人类走向至善至美超越性文明的必然选择。人类的现实活动及其社会历史,永远有着自然的属性,而生态文明恰恰可以营造一个可以改变人类精神维度的社会和文化氛围、承载起构筑一个全新的法律制度价值体系的重任(侯佳儒,2009)。

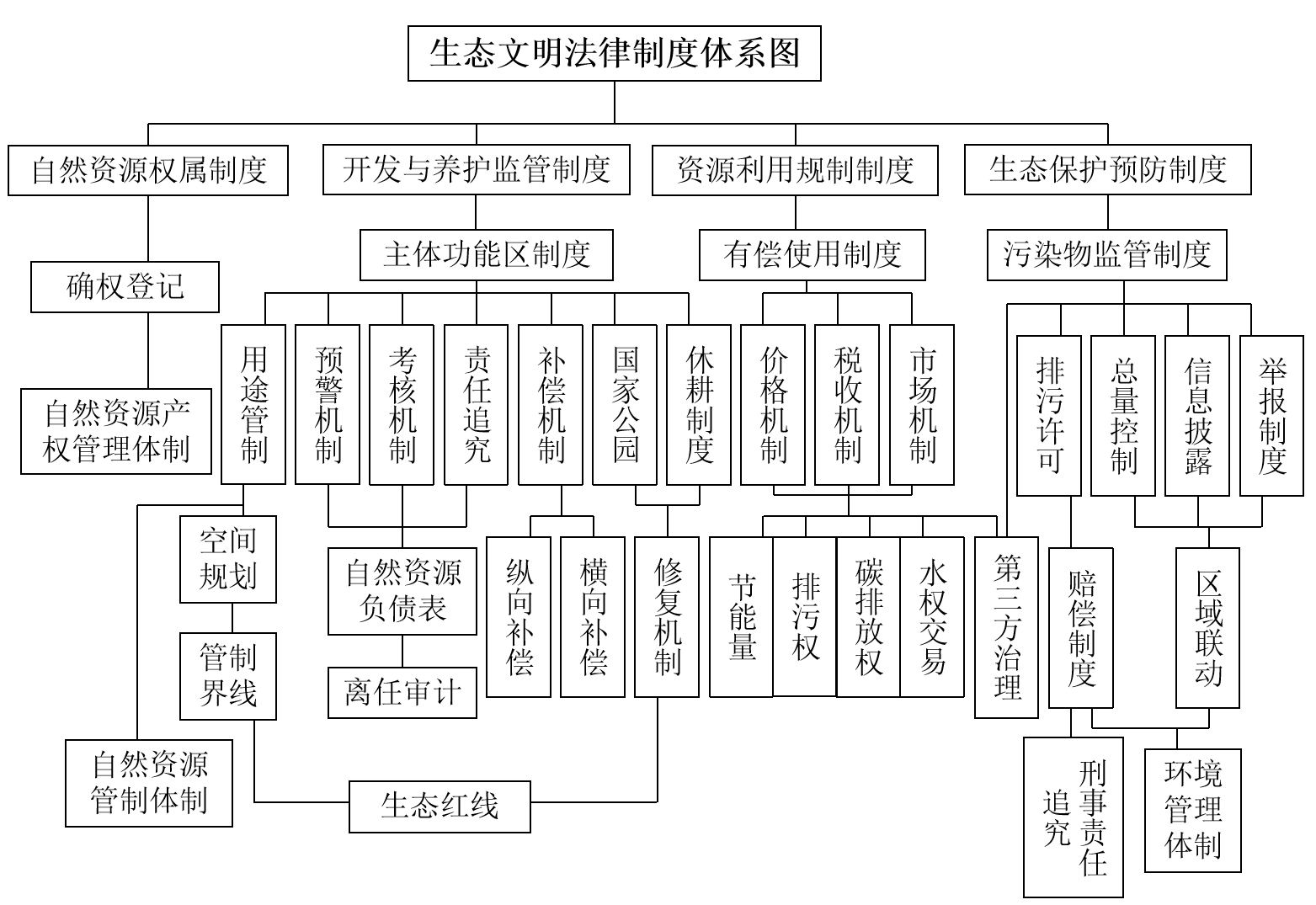

通过对人与自然关系从“天人合一”到“天人相参”,再到“天人相斥”的经验性反省,生态法律制度体系将建构一个“天人相睦”的新型人与自然关系。以人与自然的和谐发展为主要目标,生态法律制度体系的建构更强调把人类自身的进步与自然可持续能力增强有效结合,实现传统法治从被动的环境危机应对者向主动的生态保护规制者和服务者的身份转换。概括起来,生态文明法律制度体系[4]由四个子系统,即自然资源权属制度、开发与养护监管制度、资源利用规制制度、生态保护预防制度构成,如图1所示。

图1 生态文明法律制度体系

明晰自然资源的权利归属是物权法定的前提和基础。通过对自然权属的确权和产权制度革新,建立权责明晰的自然资源产权制度和管理体制。在我国近年修订的《草原法》(2013年)、《土地管理法》(2019年)、《森林法》(2019年)、《水法》(2020年)等资源保护立法以及2020年颁布的《民法典》中,都有对自然资源所有权和管理权、中央和地方事权和监管权界限的规定,充分保障了自然资源的国家所有与资产收益的全民共用共享。

按照系统论的观点,自然系统是个高度复杂、具有适应性和动态变化的系统,并且由相互联系、相互依存、相互作用和相互影响的亚系统和次亚系统构成,故此,人类无法调控生态系统本身,只能规范人类利用自然生态的活动。开发与养护监管制度则以生态>主体功能区制度的完善和国土空间用途管制的健全为建构目标,推进国家公园体制建设、自然资源监管体制优化,以及耕地、草原、河湖的休养生息。因此开发与养护监管制度对合理高效利用资源,实现社会经济可持续发展具有较强的保障作用。>目前与之相配套的补偿、用途管制、考评和离任审计等机制先后被确立在各个单项环境法律规范之中,《国家公园法》的立法草案也正在进行二次征求意见,有望不久出台。

资源利用规制制度就是提高资源的利用效能,实现资源利用、保护和恢复的有机统一,通过>自然资源及其产品价格改革、土地有偿使用制度完善、资源环境税制改革,完善生态保护修复资金使用机制和生态补偿机制,构建以自由流通、价格反映灵活、竞争公平有序的资源要素利用市场,从而实现生态环境效益与美好生活需要的相互融通。为此,2018年我国实行了资源使用的“费改税”,实施了《环境保护税法》,在目前《矿产资源法》修订草案中也将“生态环境保护与修复”作为资源利用的基础性规制手段加以确立。

生态保护预防制度作为生态法律制度体系的标志性构成部分,以污染物监管为核心,在惩治生态损害、防范环境污染、维护生态平衡的规范治理基础上,着重关注环境管理体制的优化,以及生态安全保障和国家生态治理格局的提升。为此,近年来,我国先后修订了《环境保护法》(2015年)、《大气污染防治法》(2016年)、《海洋环境保护法》(2016年)、《水污染防治法》(2018年)、《固体废物污染防治法》(2020年)。在2021年3月实施的《长江保护法》中,首次将“保障生态安全,实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展”确立为立法目的。此外,为了贯彻国际公约的落实,履行生态保护国家义务,推动“人类命运共同体”建设,我国《湿地保护法》《气候变化法》《环境法典》的起草工作目前也正在有序推进之中。

如果将生态文明的价值理念贯穿于法律制度建构的全过程,生态文明所彰显的理念和规范作用必然会对人们的生存方式、活动规则和思想观念产生一场悄然的“革命”,必然会引发传统环境法治调整对象从“人与人”相互关系的定位逐步让渡于“人与自然”和谐共生(刘洪岩,2013),即“人与人”的关系仅仅作为工具价值,而不是现代法治理论定位的目的和价值存在。可以大胆地预言:生态文明的价值理念对中国现代法治理论体系、功能进化和制度建构的影响将远远超越传统法治的视域与范畴,必然会促进我国法治的全面革新,也将对法律制度产生深远影响,势必极大地促进中国特色社会主义法治理论国际话语权的提升。

注释:

[1]该部分吸收了中国科学院生态环境研究中心王如松院士2013年在《科技导报》第31期卷首语《小康大智 生态中和》一文的部分观点。

[2]同上。

[3]1980年9月中国社会科学院经济研究所和《经济研究》编辑部组织的一次研讨会首次提出生态文明,并将其内涵凝练为“环境为体、经济为用、生态为纲、文化为常”,主要的理论贡献者为许涤新、马世骏、刘思华等学者。

[4]在2015年中共中央国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》中,从行政管理对象和分工的角度将自然资源资产产权、国土空间开发保护、空间规划体系、资源总量管理和全面节约、资源有偿使用和生态补偿、环境治理体系、环境治理和生态保护市场体系、生态文明绩效评价考核和责任追究等八项制度确立为生态文明制度的“四梁八柱”,而生态文明法律制度体系的确立标准则应根据自然要素属性特点、调整方式方法、法律规制的目标以及法益主体保护的类型化特点等作为划分的理论和实践依据。

参考文献

钭晓东(2009):《论生态文明背景下环境法功能运行之趋势与模式》,《浙江学刊》第4期,第136—142页。

侯佳儒(2009):《环境法兴起及其法学意义:三个隐喻》,《江海学刊》第5期,第144—150页。

刘洪岩(2012):《环境法的肇起:自然理性的回归与法学革命——兼论对中国法治未来走向的影响》,《可持续发展·环境保护·防灾减灾——2012年全国环境资源法学研究会(年会)论文集》,第191—197页。

刘洪岩(2013):《生态文明立法的他山之石》,《中国生态文明》第1期,第52—55页。

刘洪岩(2019):《接驳与拓展: “生态文明入宪”与环境法制革新》,《吉林大学社会科学学报》第5期,第112—124、222页。

作者:刘洪岩,中国社会科学院法学研究所研究员、中国社会科学院大学法学院教授,博士生导师。

来源:《城市与环境研究》2021年第4期。