字号:

字号:小

中

大

摘要:在人权语境中,人的权利与人的义务以及对人权的限制之间的关系,是长久争论的话题。在人权范畴中,个人享有人权的根据仅仅是人之为人,而无需承担作为其享有人权之条件的任何义务,也不必为取得人权而满足任何前提。《公民及政治权利国际公约》只规定了缔约国尊重和确保个人权利的义务,而没有规定个人的任何义务。该公约提到的个人对他人和社会的责任只是伦理性或道德性而非法律性的。它通过规定缔约国有义务确保公约权利免受任何侵害,来达到禁止个人侵害公约权利的效果。《公民及政治权利国际公约》允许国家限制某些个人权利的享有或行使,但这只是为了保护其他人的权利,而不是因为这些限制是个人为享有或行使权利而必须先予承担的义务。

关键词:人的义务;人的责任;对人权的限制;公民及政治权利国际公约

在有别于权利义务关系一般法理的人权语境中,有一些长久争论的话题:人除了享有权利,是否还承担义务?若承担义务,这些义务与人权之间的关系如何?对某些人权的限制是否体现了人在人权语境中承担的义务?对于这些问题,学者往往从理论和逻辑的角度分析。然而,一种更合适的视角也许是从具体规定了人权的实在法角度来看待问题:这些实在法的规定必然体现了有关人权语境中人的义务及其与人权、对人权的限制的关系的理论和逻辑,因此分析和研究这些实在法的规定,能够通过具体的例证而非抽象的思辨,更加准确地认识人权语境中人的义务及其与人权、对人权的限制的关系。在这方面,“很可能是世界上最重要的人权条约”的《公民及政治权利国际公约》(以下简称“《公约》”)是一个合适的视角。一方面,与针对特定的侵犯人权行为(如酷刑、种族歧视或性别歧视)或保护特定群体之人(如儿童、残疾人或移徙工人)的权利的公约不同,《公约》规定的是不特定个人的一系列权利(权利范围与之相当的只有与其共同构成“人权两公约”的《经济社会文化权利国际公约》);另一方面,与其“孪生姊妹”《经济社会文化权利国际公约》不同,《公约》的权利义务条款更为明确,而且负责监督《公约》之履行的人权事务委员会通过各种意见对《公约》的权利义务关系有更清晰透彻的说明,为分析提供了丰富的材料和坚实的基础。

《公约》第2条第1款规定,“本公约缔约国承允尊重并确保所有……人……享受本公约所确认之权利”。因此,非常明确,在《公约》规定的权利义务关系中,国家是义务主体,承担“尊重并确保”《公约》所承认的个人权利的义务;个人则是权利主体,享受《公约》所承认的权利。这是《公约》规定的基本权利义务关系,但仍需要分析的是,除此之外,《公约》是否为个人设定了任何义务?如果设定了义务,其性质和内容是什么?如何保证其得到履行?为回答这些问题,首先需要从理论角度考察人权范畴中权利与义务关系的一般类型,然后需要从规范角度分析《公约》中是否、如何规定了个人的义务以及与之有关的一些方面。

一、人权范畴中的权利与义务关系

对权利和义务的关系,最经常被引用的一句话是:“没有无义务的权利,也没有无权利的义务。”的确,权利和义务是相互联系的,是一枚硬币的两面,任何一个方面都不能脱离另一方面而单独存在:存在一项权利,同时就必然存在着相对应的义务。因此,权利和义务相互依存、相互包含、相互决定——既不存在没有相应义务的权利,也不存在没有相应权利的义务。相应地,在人权的语境中,对权利和义务之间关系的一种理解是,“享受权利同时就要承担相应的义务和责任,反之亦然”。这种理解似乎意味着个人享有人权要以其承担某些相应的义务为条件,如果不承担这些义务,即不能享有人权。这种理解是否成立?

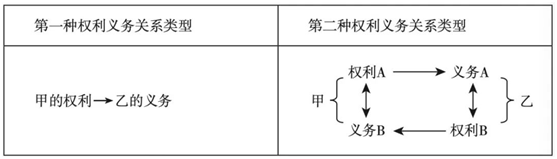

权利和义务之间存在“对立统一关系”,但必须加以注意和强调的是,这种“对立统一关系”呈现为两种类型,可以用图形表示如下:

在第一种权利义务关系类型中,主体甲享有权利,某一或某些主体乙负有相应的义务,主体甲享有权利并不以承担任何义务为条件,主体乙也没有与其义务相对应的权利。在这种类型中,“权利和义务是以分离的形式统一于一组关系中”。以所有权关系为例:主体甲对某物有所有权意味着任何主体乙都有义务尊重这一权利,但主体甲的所有权并不以其针对主体乙承担任何义务为条件。这种类型似乎没有说明主体甲也可能对主体乙负有义务的情况,例如也要尊重乙的所有权。但即使甲乙互换,仍不影响这种权利义务的单向性质,从而与第二种类型有别。第二种权利义务关系类型则复杂一些:主体甲享有权利A,这导致某一或某些主体乙承担义务A,但主体甲之享有权利A以其承担相应的义务B为条件,而主体乙除承担义务A外,还享有权利B,此权利B对应的是主体甲的义务B。在这种情况中,任何一方的权利都是相对的,即不仅主体甲的权利A与主体乙的义务A相互对应和互为条件,而且主体甲自身的权利A和义务B也相互对应和互为条件;对主体乙而言,不仅其义务A与主体甲的权利A互为因果,而且主体乙自身的权利B与其义务A也互为因果。也可以说,双方的权利是相互对应的,双方的义务也是相互对应的。在这种类型中,“权利和义务是以相合形式统一于一组关系中”。以买卖关系为例:作为买方的主体甲有权利收货,但这一权利的实现不仅以作为卖方的主体乙承担其交货义务为条件,而且以主体甲承担对主体乙的付款义务为条件。无论是主体甲还是主体乙,如果不承担对对方的义务,其自身的权利也无法实现。

因此,“没有无义务的权利,也没有无权利的义务”只意味着某一权利或义务之存在,依赖于与之对应的义务或权利的存在,但并不必然意味着某一主体享有某一权利必然以其承担某一义务为条件(即并不必然是上述第二种类型)。

那么,人权范畴中的权利义务关系属于哪一种类型?或者说,个人享有人权是否以其承担某种义务为条件?似乎很难想象,至少是就免于酷刑的自由、人身安全与自由等人权而言,存在任何作为这些权利和自由之条件的、个人为享有这些权利和自由就必须承担的相应义务。当然,对此可以提出一种质疑,即以上所列举的只是大体上被动性、绝对性的权利,而没有提到诸如表达自由、结社自由等主动性且因此可能受到限制的权利;如果这些限制可以理解为义务,那么在逻辑上就不能断言个人享有任何人权均不以其承担某种义务为条件。但下文将表明,对权利的限制不能混同于个人为享有权利而必须承担的义务。排除了对人权的限制属于个人为享有人权而必须承担的义务,只剩下一种可能:人权范畴中的权利义务关系属于上述第一种类型而非第二种类型,即每一个人享有人权并不以其承担某种相应义务为条件,与其权利相对应的义务要由其他主体承担。

对于人权范畴中的权利义务关系,还可提出的一个问题是:个人具有人权是否以其满足某种条件、具备某种资格为前提?因为在一般法律关系中,尽管某一主体的某项权利可能是绝对的(在不存在相对义务而非不受限制的意义上),但取得这项权利往往以其满足某种条件、具备某种资格为前提,例如只有通过先占或购买,一个人才能取得对某物的所有权;只有取得驾驶证,一个人才有驾车的权利。在这种情况中,满足所需条件或具备所需资格是其取得具有绝对性权利的前提(尽管不是义务)。那么,在人权范畴中,是否存在作为取得人权之前提条件或资格?人权一般被定义为人之为人即享有或应该享有的权利。根据这一定义,任何人享有人权的唯一前提条件或资格为其是一个人,也就是说每一个人的人权都是“与生俱来”的,而无需“取得”,当然也就不存在任何为“取得”人权而必须满足的其他条件或具备的其他资格。杰克·唐纳利(Jack Donnelly)就指出:“人权的拥有和行使并不以接受……相应的责任为条件。任何一项人权均为个人所固有,独立于其德行或对公民责任之履行。”如果人权要以个人在其作为自然人的事实之外满足某种条件、具备某种资格为前提,那么由于每个人的条件和资格必定存在差异,每个人的权利的范围和程度将由其条件和资格情况所决定。这种结果将导致人权的普遍性不复存在,显然有违人权的基本逻辑。因此,人权“与生俱来”的根本性质决定了人有人权的充分且必要条件只能是人之为人,而不是满足了其他某种条件、具备了其他某种资格。

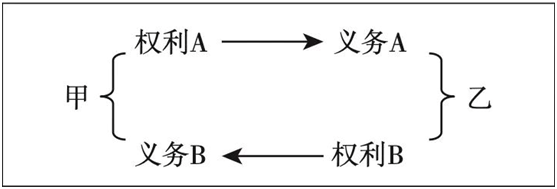

在人之为人之外,不存在作为任何个人享有其人权之条件的义务或“取得”其人权之前提,绝不意味着在人权范畴中,个人没有任何义务。每一个人都是人权的权利主体,那么谁是相应的义务主体?如果人人都是权利主体而没有义务主体,那么权利将不可能存在,因为人人都只享有权利而不承担义务的人类社会是无法想象的。在现实中不存在、在逻辑上也不可能存在一个人人都是权利主体但没有任何人是义务主体的社会。因此,抛开法律规定中的人权不谈——在这种语境中国家是主要的义务主体,仅就理论语境中的人权而言,“个人的每一项权利都意味着其他个人的义务”。从人权的基本逻辑(人之为人而有人权)和根本性质(普遍性与平等性)来看,这里的个人是不特定的,可以是任何个人,因此每一个人在作为权利主体的同时,也必然成为义务主体,由此,“除非每个人都履行其责任,否则任何人都无法全面享有其人权”。在这一意义上,的确可以说,每一个人在享有人权的同时,也负有尊重其他个人的人权的义务。上文所列图形的“第一种权利义务关系类型”中,如果主体乙也是个人,那么他/她当然也享有权利,而相应的义务由主体甲承担,以图形显示即:

可以看出,这一图示与上述第二种权利义务关系类型的最大不同在于,取消了任一主体自己的权利和义务之间的双向箭头。这是因为,尽管无论是甲或乙都同时享有权利和承担义务,但是这些权利和义务仍是相互分离的,彼此之间并不存在相互依存和相互决定的关联。换言之,每一个人尽管必须对他人承担人权范畴中的义务,但承担这种义务绝非该个人享有其人权之条件或“取得”其人权之前提。因此,这种权利义务关系的类型并不属于第二种权利义务关系类型,而只是第一种类型的叠加。

任何个人在享有人权的同时,也承担着至少是尊重其他个人的人权的义务。由于“其他个人”实际上是作为权利主体的个人以外的所有不特定的个人,而社会正是由所有的个人组成的,因此每一个人尊重他人人权的义务也意味着他/她需要对其他个人组成的社会承担一定的义务,甚至要对作为最高社会组织形式的国家承担一定的义务。这些义务在整体上可以说是每一个人能享有其人权的前提,这一事实早在《世界人权宣言》中就有体现。《世界人权宣言》第1条就声明,“人……诚应和睦相处,情同手足”,其中就蕴含着每一个人都对他人负有义务的精神;而《世界人权宣言》第29条第1款则更明确地规定,“人人对于社会负有义务:个人人格之自由充分发展厥为社会是赖”。马克思主义认为,人的本质“是一切社会关系的总和”。即使是西方学者,也深刻地认识到了国际人权法对个人权利的强调并不意味着无视其社会背景以及两者之间的紧密联系。例如,荷兰学者提奥多·范博文(Theodoor C. van Boven)就指出,“事实上,‘国际人权宪章’作为一个整体将人置于其作为一个组成部分的各种社会关系中……通过这种方式,多重社会关系中的人类生活在人权保护和促进的庇佑之下,得到了承认和体现”。

但是,就某一具体个人而言,由于其人权与其对其他个人、社会以及国家的义务互无关联,因此,一方面,个人享有人权不能成为其不承担义务的理由;另一方面,个人未履行义务也不能成为任何主体特别是国家不尊重和确保其人权的借口。就后一方面,“无须对已违约一方履行义务”(inadimplenti non est adimplendum)的契约法原则是完全不适用的。

二、《公约》语境中的个人责任

上文表明,从人权范畴中权利和义务的关系来看,就某一具体个人,不存在作为其人权之条件或前提的义务,但整体上,存在每一个人对其他个人、社会乃至国家的义务。由于《公约》规定的公民权利和政治权利属于人权,因此个人享有这些权利当然无需以承担任何义务为条件或前提;《公约》中也没有任何条款表明,个人需要承担任何义务,才能享有其中所承认的权利。但可以提出的一个问题是,对于个人的独立于其权利的义务,《公约》是否做了规定?如有规定,又是如何规定的?

《公约》中,并没有等同或类似于《世界人权宣言》第29条第1款的对个人义务的一般性规定,但在几个相对边缘化的地方提到了个人的义务:比较突出的一处是《公约》序言第5段(《经济社会文化权利国际公约》序言第5段与之完全相同),其中“明认个人对他人及对其隶属之社会,负有义务,故职责所在,必须力求本公约所确认各种权利之促进及遵守”,克里斯·约赫尼克(Chris Jochnick)认为这一段“重申了个人的义务”;另一处是《公约》第19条第3款,其中规定表达自由的行使“附有特别责任及义务”,因此得予以某种限制。《公约》中还有几项规定也可能被认为对个人规定了义务:乔丹·波斯特(Jordan J. Paust)就认为,《公约》序言第5段以及第5条第1款都意味着,无论是单个的还是作为群体的个人,都具有不侵犯、不破坏、不限制人权的责任;路易斯·索恩(Louis B. Sohn)曾提出,“私人行为也可能构成对《公约》的违反”,他给出的例证是,当个人宣传战争或鼓吹民族、种族或宗教仇恨时,就可能违反《公约》第20条;与之类似,西奥多·梅隆(Theodor Meron)在谈到国际人权文书所规定的权利和义务时,也以《公约》第20条作为个人义务的例证。另外,从《公约》第6至27条的约文来看,无论是“人人有权……”还是“任何人不得被……”的表述似乎都意味着其指向的义务主体是不特定的,即也可能包括个人等非国家行为者。

在这些可能涉及个人义务的《公约》内容中,第5条第1款、第19条第3款以及第20条是相对孤立的规定,可以首先予以探讨。

《公约》第5条第1款规定:“本公约条文不得解释为国家、团体或个人有权从事活动或实行行为,破坏本公约确认之任何一种权利与自由,或限制此种权利与自由逾越本公约规定之程度。”该款尽管没有明确提到个人的义务或责任,但确实是一项禁止性规定,而且涉及个人。波斯特指出,这一规定“暗示地确认了任何团体或个人不得破坏或限制人权的责任”,似乎倾向于认为该款为包括个人在内的非国家行为者设定了义务。然而,早在《公约》起草之时就已经很明确的是,该款的目的在于避免对《公约》中任何规定的任何错误解释,这类错误解释可能被用于辩解对《公约》中所承认的权利和自由的侵犯。而且,该款约文也明白显示,该款规定的只是个人等非国家行为者无权以《公约》的规定为借口,破坏《公约》所承认的任何权利和自由,而非根据《公约》承担着不如此行事的义务。勒内·普罗沃斯特(René Provost)在分析《公约》第5条第1款(以及与之行文完全相同的《欧洲人权公约》第17条)时就指出:“这些规定基本上是解释条款,表明这些条约不应被解释为能证明侵害或否定条约所保障之人权的行为具有合理性。然而,其中没有规定权利并不代表规定了一种义务,而且这些规定中没有什么内容表明施加了一种不得干涉他人权利的个人义务。”

《公约》第19条第3款规定的表达自由的行使“附有特别责任及义务”,似乎很少引起关注。例如,在有关第19条的第34号一般性意见中,人权事务委员会只是简单地提到,“第3款明确指出,行使表达自由的权利附有特别责任及义务”,而没有对这些责任和义务是什么、如何特别进行阐述;学者在评论第19条第3款时,也往往一笔带过,并不做详细分析。这是因为,《公约》的起草历史表明,“附有特别责任及义务”这一规定针对的主要是媒体从业者而非一般意义上的个人。人权事务委员会只对涉及媒体的个人来文、在极少数意见中提到“特别责任及义务”的事实也证明了这一点。实际上,即使从第19条第3款中删除表达自由“附有特别责任及义务”的规定,就如同第18条第3款、第21条或第22条第2款中关于限制条款的行文一样,也绝不会影响缔约国对表达自由的正当合理限制。曾担任人权事务委员会委员的迈克尔·奥弗莱厄蒂(Michael O’ Flaherty,也是第34号一般性意见的起草者)就明确指出,“特别责任及义务”在《公约》的整体制度中“无疑是个异数”,“看来并不需要予以特别的关注,因为它并未构成一种独特的限制”。因此,在考虑《公约》第19条第3款中的“特别责任及义务”是否为个人创设了义务的问题时,不必做单独的对待,而将其与其他限制条款一并分析即可。

《公约》第20条规定,任何鼓吹战争的宣传以及鼓吹民族、种族或宗教仇恨的主张,应以法律禁止。法律只能由国家规定,因此非常明显,该条规定的是缔约国应以法律禁止这些行为的义务,其本身并没有直接规定个人的义务。当个人宣传战争或鼓吹民族、种族或宗教仇恨时——这种行为的确有可能侵害其他个人的多项权利,但有可能违反的只能是对这些行为加以禁止的国内法,而不可能是《公约》第20条本身。

在表明《公约》第5条第1款、第19条第3款和第20条并未规定个人的义务之后,需要进一步探讨更具系统性的问题,即序言第5段以及《公约》规定实质性权利的条款的表述方式能否被理解为对个人规定了义务。

《公约》序言第5段的英文约文是“the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant”(表示强调的斜体格式为后加),与之对应的《公约》作准中文本的表述是“个人对他人及对其隶属之社会,负有义务,故职责所在,必须力求本公约所确认各种权利之促进及遵守”,可见与英文本中的“duties”及“responsibility”对应的,分别是“义务”及“职责”。而与第19条第3款英文本中的“special duties and responsibilities”对应的,在作准中文本中是“特别责任及义务”。从这些对比中可以看出两点:次要的一点是,如果以英文本的用词为基准,那么作准中文本的用词没有保持一致;主要的一点是,尽管作准中文本使用了“义务”一词,但与之对应的英文用词,或者是“duty”,或者是“responsibility”,均非“obligation”——另一表示“义务”的英文用词。为何在涉及个人时,《公约》序言的用词为“duty”以及“responsibility”,而非“obligation”,值得分析。

在《公约》英文约文的序言以及第1至27条中,“duty”“responsibility”“obligation”都出现过。在涉及个人时,在序言第5段(以及第19条第3款)中出现的是“duty”和“responsibility”,第23条第4款中出现的是“responsibility”(有关配偶“权利责任平等”的规定);《公约》中也曾出现个人的“obligation”:第8条第3款(寅)项(4)目提到了不属于强迫或强制劳役的正常“公民义务”(civil obligations),第11条提到了不得作为监禁理由的“契约义务”(contractual obligation),第14条第1款提到了涉讼的“权利义务”(rights and obligations)。在涉及国家时,出现的却几乎都是“obligation”:序言第4段提到了各国根据《联合国宪章》促进对人权及自由之尊重与遵守的“义务”,第4条第1款提到了缔约国在紧急状态可克减其根据《公约》承担的“义务”,但这种克减不得抵触其依国际法所负之其他“义务”,第6条第3款提到了缔约国不得减损其根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》所负之“义务”,另外,第41条第1款也提到了缔约国根据《公约》承担的“义务”;而出现“responsibility”的只有一处,即第1条第3款提到了“负责管理”(having responsibility for the administration)非自治及托管领土的国家。

可见,《公约》在涉及个人的可能义务时,使用了“duty” “responsibility” “obligation”三个词,而在涉及国家义务时,仅使用了“obligation”一词(第1条第3款中出现“responsibility”一词不构成例外,因为管理非自治及托管领土本身不可能是所涉国家的一种义务)。尽管在英语中,这三个词基本上同义,有时会被混用,《公约》的立法史以及人权事务委员会的工作也都没有揭示《公约》如何具体运用这三个词汇,但是,《公约》如此处理显然不是无心为之。对此,联合国促进和保护人权小组委员会任命的有关“人权和人的责任”的特别报告员米格尔·阿方索·马丁内斯(Miguel Alfonso Martínez)的用词选择能够给人一些启发。他认为,在表明非法律的层次上、根据伦理或道德而非实在法的正式要求所采取的行动和态度或对其予以评判时,使用可以互换的“duties”或“responsibilities”更为合适,而实在法的正式要求所产生的则是“obligations”。类似地,有学者提出,“通常可以说,一项duty主要是一个伦理范畴,而一项obligation则首先是一个法律概念”。如果接受这种区分,那么与“duty”或“responsibility”更合适的中文对应用词应是“责任”。“责任”尽管也含有义务之义,但指的是每个人必须承担的、与其在社会中扮演的一定角色相应的义务,而不是指“设定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的,主体以相对抑制的作为或不作为的方式保障权利主体获得利益的一种约束手段”意义上的义务。后一种意义上的“义务”正是英文中的“obligation”,或至少是马丁内斯在其报告中使用的“obligation”的含义。如果这种区分成立,那么但凡《公约》中出现的个人的“duty”或“responsibility”,实际上指的都是个人作为某一人类共同体的一员对于这一共同体及其成员的责任,至多是一种伦理和道德上的义务,因此不同于与“权利”相对应的、法律上的“义务”(obligation)。只有在这种责任可通过法律强制实施时,才成为“义务”(obligation)。对于《公约》(以及《经济社会文化权利国际公约》)序言第5段,有学者认为,这一段“并不旨在为个人规定任何法律上有约束力的责任(legally binding duties)”,其所规定的责任“最多只不过是意向性的和道德性的”。实际上,早在1983年,联合国防止歧视和保护少数小组委员会任命的特别报告员埃丽卡-伊雷娜·达耶斯(Erica-Irene A. Daes)在有关《世界人权宣言》第29条规定的个人对社会的责任以及对权利和自由的限制问题上就曾明确指出,《世界人权宣言》第29条第1款“具有道德性,即它为个人在其所属社会中的行为设定一般性的规则”,而两公约序言的第5段也基于同样的观念和原则,这一判断也得到了马丁内斯的赞同。

如果说《公约》规定的个人的“duties”以及/或者“responsibilities”仅是道德义务而非法律义务,那么如何解释第8条第3款(寅)项(4)目、第11条以及第14条第1款中出现的个人的“obligation”?这些规定中出现的“obligation”的确是个人的法律义务,但非《公约》即国际法意义上的义务,而是国内法意义上的义务。第8条第3款(寅)项(4)目提到的“公民义务”只能是缔约国法律规定的义务,第11条提到的“契约义务”只能是来自根据国内法缔结的合同的义务,第14条第1款提到的“权利义务”也只能是根据国内法出现的诉讼中的权利和义务。马丁内斯在其报告中也提到,他研究“人权和人的责任”的任务中不包括个人对其所属社会的“obligations”,因为这些义务规定在各国国内法律制度的有关条款中。

因此,尽管《公约》中文本的序言中出现了“义务”的字眼,但这种义务只能是道德性或伦理性的,而不是法律性的,即不是能够直接由个人在国际法层面上承担、一旦违反将导致国际法律责任的义务。将这一意义上的个人义务或责任表述在没有严格法律约束力的《公约》序言中是非常合适的:一方面,这承认了缔约国基于个人的道德性或伦理性义务而在国内法中规定个人的法律性义务具有正当性与合理性;另一方面,这又排除了将这种道德性或伦理性义务解释为国际法意义上的法律性义务的可能。曾担任人权事务委员会委员的埃卡特·克莱因(Eckart Klein)就指出,《公约》规定的所有义务由且仅由国家承担,这些义务并没有为个人的任何直接义务提供根据,从提到个人对其他个人和社会负有责任的序言,并不能得出任何相反的认识。再向前推一步,由于《公约》序言第5段不过是对《世界人权宣言》第29条第1款的重申,因此,该款也不能被认为规定了个人的法律义务。

此外,还有观点以《公约》规定实质性权利的条款的表述方式作为《公约》规定了个人义务的证据。例如,有人以《公约》第6条第1款的规定——“人人皆有固有之生命权……任何人之生命不得无理剥夺”——为例,认为无论是国家机构、私人还是公司无理剥夺人的生命都将违反国际人权法,因此包括个人在内的私主体能够根据国际人权法承担义务。有人则提出,尽管《公约》第8条规定的任何人不得被使为奴隶、强迫役使、强迫或强制劳动的权利可能既受到国家也受到公司的侵害,但“看来主要为私人行为者规定了义务”。也有人提出,在《公约》起草过程中,有关集会和结社自由应只针对“政府的干涉”得到保护的提议被否决,这证明个人有义务尊重《公约》中规定的人权。还有人认为,与《公约》极其相近的《欧洲人权公约》约束个人、为个人创设了义务,而理由之一就是“任何人不得……”或“人人有权……”的表述方式使得所述权利看来“对世”有效,或更准确地说,义务主体既包括缔约国自身,也包括其管辖下的个人或法人;并以《公约》第7、9条的立法史为例,认为《公约》的起草情况为个人负有义务的主张提供了“看来几乎是决定性的确认”。

的确,《公约》规定实质性权利的条款的表述基本上都是“任何人不得被……”或者“人人有权……”。这种表述方式突出了权利的主体性(每一个人),但没有明确义务主体,似乎义务主体是开放的,可以是社会中任何可能损害每一个人对其权利之享有的行为者,即也包括个人。例如,“任何人不得被施以酷刑”的表述似乎意味着任何行为者都有义务不对任何人施以酷刑;“人人有自由表达的权利”的表述似乎意味着任何行为者都有义务不干涉表达自由。然而,对《公约》的系统解释将表明,认为可以从《公约》规定实质性权利的条款的表述中推导出个人义务,乃是一种对《公约》的误读。在规定实质性权利的《公约》第三部分中,并没有与每一条款对应的义务条款,这是因为,《公约》之下的义务规定在第二部分中,尤其是第2条中。《公约》第2条第1款规定,“本公约缔约国承允尊重并确保所有……人……享受本公约所确认之权利”(着重号为后加)。《公约》第三部分中的所有条款以及其中包含的权利都必须结合第2条第1款规定的义务来理解,这种结合意味着对每一权利的完整表述都应该是:“缔约国承担承允尊重并确保任何人不得被……”或者“缔约国承允尊重并确保人人有权……”。结论再清楚不过:《公约》规定的权利义务关系是“单向”的,即个人享有权利,而国家承担尊重和确保这些权利的义务;《公约》没有规定个人的任何义务(至少是法律意义上的义务),无论是对国家还是其他个人的义务。人权事务委员会第31号一般性意见也指出,《公约》规定的义务“并不具有国际法意义上的直接的横向效力”,即《公约》不直接调整或约束平行的个人之间的关系。从否定性的角度来说,只有国家才能违反《公约》,个人在法律上不可能违反《公约》,因为任何主体都不可能违反不直接约束自己的规则。

三、个人责任的承担

个人不可能违反《公约》只是一个法律判断,这绝不能将其与这样一个事实相混淆:个人仍可能侵害《公约》所承认的权利。对于这种侵害,《公约》并没有直接予以禁止,因为这本来就不是着眼于规定国家尊重和确保个人人权之义务的法律文书的一项目的。但是,《公约》并非没有针对这种侵害提供任何保障,这种保障体现在两方面。一方面,《公约》在序言中承认个人对其他人和社会负有责任,同时在正文中允许缔约国基于各种正当合理的目的和理由(包括尊重他人的权利),限制个人对《公约》权利的享有和行使,这表明缔约国有权力在国内法中规定个人不得损害《公约》所承认的权利。曼弗雷德·诺瓦克(Manfred Nowak)就指出:“国际人权法只为国家设立义务的事实当然不意味着个人没有尊重他们的同胞的人权的责任。这些责任的精确内容需要由国内的民法、刑法和行政法界定,还取决于每项公民和政治权利的性质的表述方式。”不过,当个人违反这些禁止性的国内法律规范时,违反的仍只是国内法,而非《公约》本身。另一方面,《公约》第2条第1款中的“确保”一词意味着,缔约国有义务向个人提供保护,使其权利免遭其他个人或非国家行为者的侵害。因此,缔约国不仅有权力,而且有义务在国内法中规定一系列的个人义务,即规定个人侵害《公约》所承认权利的行为为非法,并防止和惩治这种行为。但是,由缔约国承担的确保《公约》权利免受包括个人在内的非国家行为者侵害的义务,并不能推导出个人根据《公约》直接承担着不侵害《公约》权利的义务。个人不侵害《公约》的义务只能是国内法中的义务,是缔约国根据其自身在《公约》之下的义务而为个人规定的,而不是《公约》直接规定的义务。个人违反国内法为其规定的不侵害《公约》权利的义务将导致国内法中而非《公约》之下的法律责任。或者,按普罗沃斯特所说,更好的解释是,个人对人权的侵害是导致国家的侵犯行为的一项客观条件,而非对于国际法的单独违反。因此,《公约》并非不具有禁止个人侵害《公约》所承认之权利的效果,只不过这一效果是通过对缔约国施加确保《公约》权利免受非国家行为者侵害的义务,而非直接对个人施加义务体现和实现的。

在人权逻辑上,《公约》不可能为个人规定任何作为其享有《公约》权利之条件或前提的义务,因为这样的义务根本不存在;在法律逻辑上,《公约》的确可以规定个人对其他个人、社会和国家的义务,但《公约》并未如此规定。这是因为,规定个人义务并非《公约》这样一项国际人权法律文书之本意所在,也并非为《公约》之目的及宗旨所必要。

首先,国际人权法针对的是国家与个人的关系,其首要目标是针对国家的行为对个人提供保护。按达耶斯所说,“历史已经表明这种保护是必须的,而不存在针对个人保护国家的紧迫必要性”。如果在《公约》中规定个人的义务,尤其是对国家的义务,就将冲淡《公约》的重点,还有可能被缔约国滥用,以致构成对《公约》承认的权利的实质损害。在这一方面,托克尔·奥普萨尔(Torkel Opsahl)和沃金·迪米特里耶维奇(Vojin Dimitrijevic)对《世界人权宣言》第29条第1款的认识也同样适用于《公约》:“实际上可以说,尽管在权利和义务之间需要平衡,但同样详细地探讨它们不是国际文书的任务。几乎在任何一个社会,权力的平衡都压倒性地有利于国家。这正是个人需要其基本权利和自由得到国际保护的原因。国家对个人提出的要求通常不需要国际保护。”

其次,任何国家的国内法除了规定个人享有人权的同时,还必然规定个人对他人和社会的义务,因此《公约》不必对个人的义务再作重复规定。但是,《公约》也没有忽略从个人行为可能对人权造成侵害的角度保护人权。《公约》在序言中承认个人对其他个人和社会负有责任,并在规定实质性权利的条款中允许缔约国可以基于各种正当合理的目的和理由限制个人对《公约》权利的享有和行使,就足以表明《公约》规定的并不是不负责任的自由或不受限制的权利。《世界人权宣言》对这一点的体现比《公约》更加明显:《世界人权宣言》第29条首先在第1款承认“人人对于社会负有义务(duties)”——或者更准确地说是“责任”,并指出原因是“个人人格之自由充分发展厥为社会是赖”,但是并没有明确宣示个人的义务或责任有哪些,而是在第2款中规定个人对权利和自由的行使可以受到限制,并指出其目的在于“保证对他人的权利和自由给予应有的承认和尊重”,从而表明限制个人权利和自由的原因就在于个人对于其他个人以及由这些个人组成的社会所负有的责任。

四、个人的责任或义务与对人权的限制

在讨论人权或《公约》语境中个人的责任或义务问题时,经常与之混为一谈的是对个人享有和行使人权的限制问题。曾有学者提出,《世界人权宣言》和人权两公约都体现了“权利与义务相统一的思想”:权利不是绝对的,人们在享有和行使权利时,不能不考虑他对其所在社会承担的责任,从而接受对权利的某种限制;他们进而指出:“《公约》也同样体现了公民权利与义务相统一的精神。《公约》的许多条款都允许对其所规定的权利的行使和享受实施必要的限制。”这样的论断似乎意味着《公约》对于其所规定的权利的享有和行使的限制体现了“权利和义务相统一的思想”。但是,个人在人权语境中负有义务或责任,与其人权可以受到限制之间的关系,可能并非如此简单。

在分析个人的义务或责任与对人权的限制的关系之前,需要先总结上文就人权语境中的个人义务形成的几个基本认识。首先,每一个人仅仅基于其作为人的事实而享有人权,不以履行任何义务为条件或以满足某种条件、具备某种资格为前提。《公约》只是规定了缔约国的义务以及个人的权利,而没有规定任何个人的义务,尤其是与其《公约》承认的权利相对应的义务,因此个人享有和行使《公约》权利也不以其承担任何义务为条件和前提。其次,正是基于每个人都有人权的基本逻辑,每个人都对他人以及社会负有义务,整体上这些义务是人权得以实现的前提,但个体上每一个人是否承担这种义务不得影响其人权的享有。个人对他人和社会的这些义务在《公约》中只是道德性或伦理性的责任,只是在国内法中才有可能被规定为可强制实施的法律义务。再次,基于个人对他人和社会的责任,以及为了确保每一个人的人权及人性能在其中得到自由和充分发展的社会得以存在和运行,《公约》允许缔约国在一定情况中、一定条件下限制个人对《公约》权利的享有和行使。可见,《公约》允许限制权利是为了平衡个人的权利及其对其他个人和社会的责任。那么,能否由此认为,对人权的限制就等同于个人的义务,因而体现了“权利与义务相统一的思想”?

对于权利与限制之间的关系,一种常见的观点是,个人在享有权利的同时,有义务不滥用权利。例如,最经典的说法是:表达自由不意味着有权在坐满观众的剧院中大叫“着火了”,而实际上并未发生火灾。那么,表达自由与不发表不实言论的义务是否存在必然的逻辑联系?对此,唐纳利认为,社会和国家可以因为某人传播损害他人的恶意谎言而对其施以正当的惩罚,但这些惩罚乃是基于被损害者的权利或利益,而非基于这一个人的表达自由权。也就是说,一个人应承担不传播恶意谎言的义务,但这并不是其享有的表达自由导致的,而是由其他人的不因该个人的行为受到损害的权利引起的。这一逻辑可以通过这样一个例子说明:我宣扬了某一不实信息如火星人入侵地球,如果表达自由本身就蕴含着不得说谎的义务,那么我的这种宣扬无论是否造成了任何损害,本身就会因为违反义务而受到制裁;但在现实中,这种宣扬受到制裁只能是因为我的表达造成了某种损害如公众恐慌,而不是因为我的表达自由要求我承担不如此宣扬的义务。更浅显的例子则是:我有一把刀,但我不能用它杀人,我有义务不杀人是因为他人有生命权,而不是因为我对刀有所有权;从我对刀的所有权中,无论如何都无法推导出我不杀人的义务。总结为一般原则,即个人有义务不损害他人的人权,但这种义务源自他人的权利,而非源自该个人自身的权利。按劳特派特(H. Lauterpacht)所说,“不言自明的是,个人的自然权利的必要界限存在于其他人的自然权利中”。不能因为说谎恰好是一种表达,就认为不说谎是由享有表达自由而来的义务,而不履行不说谎的义务,就丧失了表达自由的权利。不说谎与不杀人一样,都源自一个人作为社会中的一员、不得损害他人权利的独立义务,而与其自身的权利没有任何必然联系。人权的存在是绝对的,按唐纳利所说,“人权的拥有和行使并不是以接受这些限制……为条件”,如果一项权利只有基于接受某些限制的条件才能得到保证,它就不是一项人权。但许多人权的范围是有限的,当对权利的享有和行使损害他人以及社会时,就可以为了保护他人的权利和社会的利益而受到限制。《公约》规定或允许的对个人权利的各种限制只是划定了权利的范围或限度,在此范围或限度之内,个人对权利的享有和行使是无条件的、不受任何制约的,无需以承担任何义务为其条件或前提。

因此,对人权的限制并非源自蕴含于权利享有和行使者本身权利中的任何义务,而是源自确保另一个人(或每一个人)权利的需要。可以说,不存在与权利“共生”的义务,但存在与权利“共存”的限制。普洛沃斯特就曾指出,对人权的限制的确存在,不过,个人或群体“可能因其行为对其他人的权利造成不利影响而失去全面行使一些人权的权利,这一问题在概念上有别于这些权利对于个人或群体的自始可适用性”。这些限制在国内法中往往表现为个人的义务——例如在疫情期间佩戴口罩或扫码登记,然而,这些义务并非个人为享有和行使权利而必须先予满足的条件或承担的义务,而只是在享有和行使权利时应遵守的一种界限。

从国家的角度看,在一定情况中、一定条件下限制个人享有和行使人权的原因也不是与个人权利相对应和关联的义务的存在,而是为了平衡可能相互冲突的权利。例如,有学者针对《欧洲人权公约》第8至11条中的限制性规定指出,存在这些对人权的限制并不是因为非国家行为者根据《欧洲人权公约》彼此承担任何义务,而是因为这些限制代表着对一种事实的承认,即国家可能处于一种其本身的义务相互冲突的情况中,在这种情况中,如果不限制某一人的权利,就无法保护另一人的权利。由于《公约》第17至19条、第21条、第22条中的限制性规定与《欧洲人权公约》第8至11条中的限制性规定极为相似,这种推理也可以运用于《公约》:缔约国可以限制某些权利的享有和行使,是出于平衡不同权利主体间可能相互冲突的权利的需要,而不是因为这些权利本身带有任何义务。如果某一权利本身蕴含着义务,那么即使不存在与之相冲突的权利,缔约国也可以限制这一权利的行使。再次使用上文的例证:如果表达自由蕴含着任何人不得叫嚷火星人入侵地球的义务,那么即使一个人如此宣扬不与任何其他人的权利相冲突(无论是实际发生的还是可预见的冲突),缔约国也可以限制他的这种表达,这显然是荒谬的。因此,即使从国家可以限制某些权利的行使的理由来看,这些限制也绝非内在于权利的、作为权利之存在、享有和行使之条件的义务。

五、结语

从《世界人权宣言》到国际人权两公约,有关人权与个人的义务或责任之间的关系一直是一个争论不休的话题。然而,非常清楚的是,在逻辑层面上,个人享有人权的根据仅仅是人之为人,并不存在作为其享有人权之条件的任何义务或“取得”人权的任何前提;所有个人的确都对他人和社会负有责任,因为只有社会才能为每一个人充分发展其个性提供可能,才能保证和促进人权的实现,但这种责任仍然不是任何具体的个人享有其权利的条件或前提。在实在法层面上,《公约》表明,尊重和确保个人权利的义务是由国家承担的,《公约》为个人规定的责任只是道德性或伦理性而非法律性的。《公约》允许对某些个人权利进行限制,但这只是为了保护其他人的权利,而不是因为这些限制是个人为享有或行使权利而必须先予承担的义务。可以说,在人权的范畴中,“权利本位”是不折不扣的,任何在其中塞入“义务前提”或“关联义务”的企图或尝试都是极其危险、有害的。

作者:孙世彦,中国社会科学院人权研究中心副主任,国际法研究所国际人权法研究室主任、研究员。

来源:《人权研究》2021年第2期。