字号:

字号:小

中

大

摘要:晚清法律學大家、刑部尚書薛允升一生著作宏富,影響巨大,但由於1901年薛氏在扈駕回京途中猝然去世,大量著述遺稿遭致流散。《定例彙編》一書於其生前基本完稿,亦在此過程中散失不見,乃至長期湮沒無聞。上世紀九十年代,已故藏書家田濤先生入藏一部薛允升遺稿,以《唐明清三律彙編》為名整理出版,嘉惠學林,然而該書命名存在諸多疑點。今結合新近在北京、東京、上海三地發現之十數冊《讀例存疑》稿本,以及日本關西大學內藤湖南文庫保存之《唐明律合編》稿本,對於該書之由來、命名以及文獻性質進行全面檢討,進而指出該書《唐明清三律彙編》實際上即為散佚多年之《定例彙編》,並對該書應有之法律文獻價值提出全新評判。

關鍵字:薛允升 《定例彙編》 《唐明清三律彙編》

(一)田藏《唐明清三律彙編》及其由來

已故法史文獻學家田濤先生(1946-2013)曾經藏有一部薛允升遺稿,後經點校整理,2002年以《唐明清三律彙編》(以下簡稱《彙編》)之名在黑龍江人民出版社正式出版。據該書卷首由田濤、馬志冰兩位先生聯合撰寫的「點校說明」[1]可知,此稿本大部分用清末北京「寶文齋」紅格紙抄寫,「字跡工整清秀」。現存共20冊,每冊封面上編有序號——即第1-10、12-21冊,而無第11冊,半頁9行,每行25字,每冊50-60頁不等。

1998年該部遺稿正式入藏田氏信吾是齋,起初疑為沈家本稿本,「後經有關專家一起研究,推知此書當在薛氏著《讀例存疑》之後,並晚于《唐明律合編》,其著作年代大約在光緒中期。」[2]至於該書命名由來,該書「點校說明」從考察薛允升各種著作開始,曾給予詳細交代,但裡面存在諸多瑕疵,給閱讀帶來不便,頗顯遺憾。謹循該文寫作思路,略予揭示如下:

首先,該「點校說明」指出薛允升已經刊行、「為世人所知」的兩部著作——《讀例存疑》和《唐明律合編》,而與上述「有關專家」思路基本一致的是,先是認為《唐明律合編》的成書時間晚於《讀例存疑》,卻在該文後半部分言道:

薛允升撰著的《唐明律合編》時,主要是以唐、明二律的律文部分為研究物件進行比較立論的,……但例畢竟不是該書研究的基本對象。……對於清朝的例進行認真地比較研究,就成為研究清朝法律的一項重要任務。正是基於這一需要,薛允升在假以明律內容完成對清律律文的簡介研究評論之際,又進而對清律附例進行直接地專門研究,並輯成《讀例存疑》一書。[3]

據此可知,兩位作者似乎又認為《讀例存疑》成書當在《唐明律合編》之後。前後參觀,邏輯上明顯存在矛盾。揆諸薛允升《讀例存疑》自序,其中言道「至於律,仍用前明之舊,余另有《唐明律合刻》,已詳為之說矣」,可知《唐明律合刻》(即《唐明律合編》)完成實在《讀例存疑》之前。或許,上述自相矛盾之表述,實由於對薛允升著述研究不夠深入,或表達不清所致。

無獨有偶,該「點校說明」第4頁言道,「由於不便直接對本朝法律進行批評指責或品頭論足,他(薛允升)轉而採取唐、明二律比較研究的方式,對清律所承襲的《明律》進行了系統的評論指摘。《唐明律合編》就是致力於實現此項意圖的產物」。[4]此中邏輯,在中國法史學界並不鮮見。陶安教授在討論上海圖書館藏薛允升《讀例存疑》和《唐明律合編》稿本過程中,更將之定義為一種「徹底的分工體制」,大致認為:薛允升在律學創作過程中,因為憚于清朝政治高壓,不敢對清律直接進行批判,轉而通過撰述《唐明律合編》,尊崇唐律,貶抑明律——同時因為人們習慣性認為「清律即是明律之翻版」,藉以達到批判清律之目的。至於批評清朝條例的任務,則藉由《讀例存疑》集中完成。[5]然而,如果我們知道,薛允升通過刑部將近四十年的研究實踐,積累而成的百餘冊著述底稿,早就橫躍了漢、唐、宋、元、明、清法律之時代界限,而擬「於歷代之沿革,窮原竟委,觀其會通」,便會明白:基於政治考慮,而將清代律例分開進行討論批評,在薛允升那裡基本不可能,而所謂「徹底的分工體制」或者邏輯,也不過是一種臆想。另外,如若讀者仔細研讀《讀例存疑》,會很容易發現,薛允升對於既往修訂法律工作——包含律文和例文修改在內——多所指摘,經常使用極嚴厲字眼進行批評。尤其對於清朝嘉慶以後政治法律混亂,措置乖張,社會道德墮落等現象,動輒加以抨擊,時出驚人之語,故而撰著這種律學作品的政治風險,絲毫不亞於對於清朝律文的批評。因此,說薛允升出於規避政治風險,而將《讀例存疑》和《唐明律合編》分開撰著,這樣的觀點雖然不知始作俑者為誰,但究屬皮相之談,亟應摒棄。

其次,除《唐明律合編》《讀例存疑》二書外,該「點校說明」亦曾提及,「薛氏作品見於記錄的尚有《服制備考》四卷,《漢律決事比》四卷,及《彙編》一部」[6],並引用1935年顧廷龍先生發表在《圖書季刊》上的文章《薛允升<服制備考>稿本之發見》,但誤題作《薛允升遺稿<服制備考>發現始末》。值得注意的是:(1)《服制備考》(三冊)早年為顧先生購藏,並最終捐贈給上海圖書館,保存至今。或許由於當年網路檢索不便,田、馬二位先生並不知其下落,只言「今不知所藏」。(2)顧先生文章中所提及,而為日本東方文化事業委員會捷足先登的薛允升「漢律稿本」,其實並非《漢律決事比》,而是《漢律輯存》。關於此點,顧先生文中所引法學家李祖蔭的說法、臺灣傅斯年圖書館現存圖書目錄,以及日本堀毅教授整理《漢律輯存》時所撰整理說明,皆資驗證。至於《漢律決事比》與《漢律輯存》是否為同一書籍,究否尚存世間,則是另外的問題。

再次,至於「整理說明」中所言薛氏「《彙編》一部」,全名應作《定例彙編》。該「點校說明」介紹云:

內容不清[7],百餘年來不為世人所見。直到此次獲這一部薛氏手稿,方睹其面目。蓋此即沈家本等人所稱之《彙編》。現存書稿自「八議」起至「刑部」止,其內容為將唐、明、清等不同歷史時期的部分法律條文加以匯輯比較,是繼其《唐明律合編》之後的又一部力著,且其內容較《唐明律合編》更為翔實,實為我國傳統法律著作的精華巨著。[8]

並談及其與《唐明律合編》一書的不同「寫作方法」:

綜觀《唐明清三律彙編》的寫作方法,與《唐明律合編》如出一轍,唯其具體內容方面略有差異。其一,《合編》的撰寫體例,是以《唐律》十二篇為順序,先依次列出律文內容及「疏議」要義,再徵引《明律》有關條目與之比較,《彙編》則改為以《明律》七篇為順序,先簡略援引《唐律》有關條目及其「疏議」要義,而不再臚列《明律》正文內容,只比較二者之輕重寬嚴,其間許多按語評論與《合編》完全相同。其二,《合編》的研究方法,重在比較唐、明二律的律文內容,《彙編》則在其後大量臚列清朝律例,其中又以例文內容占主要篇幅,並敘述其源流發展,分析其利弊得失。因此,《彙編》實際是清朝律例尤其是例為研究重點,而它徵引唐、明二律並加以比較,只是為了追溯或探討其歷史淵源與發展脈絡。[9]

最後,言及《唐明清三律彙編》命名緣由:

此書原作著錄為《彙編》,大體表示了作者將唐、明、清三代的法律彙集比較之意,且以研究清代律例發展為主,徵引唐、明兩律,只是論及淵源發展。或者此即是薛允升在繼《唐明律合編》之後的姊妹篇。考慮到在古籍中稱為《彙編》的作品較多,為了讀者便於利用,此次將這部手稿定名為《唐明清三律彙編》。[10]

上述三段引文,除了涉及這部薛允升遺稿的內容構成,同時涉及該書的「寫作方法」,但一個不容忽視的根本問題是:內中對於《定例彙編》一書的介紹是相當錯誤的。目前所知,最早提及——也是唯一一處集中提及《定例彙編》的文獻,便是《讀例存疑》。其中,大致包含三條相關記錄:

其一,薛允升在《讀例存疑自序》中言,「同治九年修例時,余亦濫廁其間,然不過遵照前次小修成法,於欽奉諭旨及內外臣工所奏准者,依類編入,其舊例仍存而弗論。自時厥後,不特未大修也,即小修亦迄未舉行。廿年以來,耿耿於懷,屢欲將素所記注者匯為一編,以備大修之用。甫有頭緒,而余又不在其位矣,然此志猶未已也。後有任修例之責者,以是編為孤竹之老馬也可,或以覆子雲之醤瓿也,亦無不可」。[11]由此可見,薛允升「欲將素所記注匯為一編」者,一則出於對同治九年(1870)修例工作之不滿,二則內中純是關於修例之內容,三則專門為了將來修例之用。但這段文字並沒有明確交代所欲「匯為一編」者,究竟採用何種命名方式。因此,筆者傾向認為,真正的《彙編》應指下條所涉之未刊遺稿。

其二,《讀例存疑》「例言」一共有六條,最後兩條先後提到兩部薛氏未刊著作——《定例彙編》和《服制備考》。其中第五條「例言」云:

一、前明原例及後來修改續纂者,亦云多矣。其因何纂定之處,按語內並不詳敘。今詳加考究,乾隆十五年以後原奏,尚十存八九。以前則漫無稽考矣,廣為搜羅,止得十之四五。若不再為裒集,竊恐現存者亦俱散亡矣。茲特分門別類,就例文之次序,彙集於此編之後,共為□□□卷,仍其舊名,曰《定例彙編》。俾學此者得以悉其源流,亦不無小補云爾。其無所考者仍闕焉,如後有得,再行補入。[12]

據此可知,此薛允升未刊遺著全名應作《定例彙編》,並非只是「彙編」二字。不僅如此,該書並非「點校說明」作者所說那樣「內容不清」,恰恰相反,有著十分明確的內容定位,即集中收錄清代例文纂定修改相關「原奏」之作。從所收集「原奏」之時間段限看,乾隆十五年以後原奏「十存八九」,在此之前者「止得十之四五」。另據薛氏自言,該書編纂之出發點,並不在於研究或者評論,而更在於匯輯和記錄相關文獻,防止散失,供學習法律者通過研讀,「得以悉其源流」。

上面這段文字,是目前所見關於《定例彙編》一書介紹作為直接,也最為權威的記錄,因為其出自薛允升筆下,並非出自沈家本或其他人之口。另外值得注意的是,遍閱沈家本目前所見全部著作——包括他以刑部名義為進呈薛允升《讀例存疑》撰寫的奏摺,以及為該書特意撰寫的序文,我們並沒有發現他曾提及薛允升的遺稿《定例彙編》。另外,上段「例文」提及《定例彙編》時,並未明確標出卷數,但從字裡行間隱約可以知道,在《讀例存疑》完成前,《定例彙編》與《服制備考》大致皆已獨立成稿。

至於該「例言」末尾,尚有一則按語文字,言及《定例彙編》和《服制備考》「均俟續刊」。基本可以認定,這是沈家本等人整理出版《讀例存疑》時所為,故而我們勉強可以將之視作沈家本或其他整理者關於《定例彙編》的第三條記錄。但這條記錄除了點出該部遺稿的正確命名外,對於本文的參考價值殊為有限。

進而,我們可以發現:田、馬二先生撰寫的「點校說明」中,雖屢次言及《定例彙編》,但對薛允升編輯該書之真實用意,以及該書主要內容,並非十分清楚,甚至誤認為該書「大體表示了作者將唐、明、清三代的法律彙集比較之意」,「其內容為將唐、明、清等不同歷史時期的部分法律條文加以匯輯比較」。這不能不說是一種「歷史的誤會」。

基於上述誤會,「點校說明」對於該書「寫作方法」的分析——尤其與《唐明律合編》一書之比較,便成了無本之末。但將該書命名為《唐明清三律彙編》,究否合適?如果不合適,該書又將如何命名?我們有沒有可能證明,這部遺稿其實就是薛允升的《定例彙編》呢?要想回答上述問題,必須從最基本的內容分析入手。如果能夠解開這部書稿的內容構成之謎,明確這部書稿的文獻屬性,或許就可以回答上述問題了。

然在進入對《彙編》一書內容結構的正式分析前,謹此特別申明:

(1)對於已故田濤先生在於法史文獻收藏和整理方面的歷史性貢獻,應該給予足夠的肯定和尊重。即以這部《彙編》為例,不管「點校說明」中存在些許硬傷,也不論其所點校整理的文本中存在多少訛誤,都絲毫不影響田先生鑒別收藏薛允升遺稿的遠見卓識,並將之迅速整理刊佈、化身千百的公益之心。[13]對於該「點校說明」中個別問題之糾謬指疵,並無責備賢者之意。只是覺得,一代學者自有一代學者之學術使命,作為法史學界之年輕後進,必須敢於在前輩學者貢獻基礎之上,不斷更新認知,提高研究水準,而不是故步自封,畫地為牢,自我設置認識的坎陷。只有在「同情式理解」基礎上有所創新,精益求精,才是對於開闢榛莽者最好的致敬。

(2)由於田濤先生2013年猝然離世,欲向田先生當面請益,或找來該書原稿,仔細研讀,已不可得。下面分析討論所用之本,乃是田濤、馬志冰兩位先生點校整理,於2002年正式出版的《唐明清三律彙編》——有類「懸絲診脈」,故而筆者肯定無法充分揭示該部遺稿所蘊含之豐富歷史信息。[14]但即便如此,相信讀者會從下面的分析討論中發現,目前略顯粗糙之點校整理版已經足夠幫助我們揭開這部書稿的廬山真面目。

(二)《唐明清三律彙編》與《唐明律合編》《讀例存疑》之關聯

近年我們相繼在北京、東京、上海三地發現16冊薛允升《讀例存疑》稿本[15],以及其他薛氏著述底稿或其影印件(如日本關西大學收藏並影印出版的《唐明律合編》稿本)。通過對於這些稿本的仔細研讀,我們發現:(1)薛允升一生著述經歷了十分漫長的創作修改過程,除《讀例存疑》《唐明律合編》《服製備考》《漢律輯存》(及《定例彙編》)在薛氏生前基本定稿外,其他著述大多尚未從其龐大的著述體系中分離獨立出來;(2)薛允升律學著以《大清律例》為綱,並貫通古今,旁及相關成文法律(如《戶部則例》《兵部則例》等),蔚為一大系統,規模空前。《讀例存疑》《唐明律合編》《服製備考》《漢律輯存》(及《定例彙編》)皆從其中釐析而成,雖然各自獨立成書,但原屬同一稿本體系,因而難以避免在文本內容上彼此有所重合;(3)薛允升著述遺稿中,《讀例存疑》最早在沈家本主持下整理出版,並打上深刻的沈氏烙印。其餘著作長期未刊,且散佚各方,截至目前,只有《唐明律合編》較為系統地加以刊出,得到廣泛利用。現存《讀例存疑》和《唐明律合編》稿本,前所未有地向我們清晰呈現了《讀例存疑》《唐明律合編》等薛氏遺稿之間密切的文本關聯,為我們全面重新理解薛氏律學著述體系以及清代陝派和豫派律學打開了認識的大門。[16]

不僅如此,我們一旦完成對於北京、東京、上海三地館藏《讀例存疑》稿本的分析論證,再來破解田藏《彙編》的內容結構之謎,重新發現該書文獻性質,已經變得十分容易。首先,不妨看一下該書收載的第一則記錄,我們可以大致將之分成三個段落:

A——

名例

應議者犯罪

B——

唐律:諸八議者,犯死罪,皆條所坐及應議之狀,先奏 請議,議定奏裁; 議者,原情議罪,稱定刑之律而不正決之。

流罪以下,減一等。其犯十惡者,不用此律。

(1)死罪上請,流罪減一等,皆所以優恤八議之人也。明律無「減一等」之文,則「犯十惡者不用此律」一句,專為上請言之矣。

疏議曰:犯十惡者,死罪不得上請,流罪以下不得減罪。(2)漢宣帝黃龍元年,詔吏六百石,位大夫,有罪先請。

(3)應議之人有犯,即便拿問,照雜犯絞。見事應奏不奏。

C——

一、凡宗室犯案到官,該衙門先訊取大概情形,罪在軍流以上者,隨時具奏。如在徒杖以下,諮送宗人府,會同刑部審明,照例定擬。罪應擬徒者,歸入刑部,按季匯題。罪應笞杖者,即照例完結,均毋庸具奏。若到官時未經具奏之案,審明後,罪在軍流以上者,仍奏明請旨。

此條系嘉慶十三年欽奉上諭,纂輯為例。

一、凡宗室、覺羅婦女出名具控案件,除系呈送忤逆,照例訊辦外,其餘概不准理。如有擅受,照例參處。倘實有冤抑,許令成丁弟兄、子姪,或母家至戚抱告。無親丁者,令其家人抱告,官為審理。如審系虛誣,罪坐抱告之人。若婦女自行出名刁控,或令人抱告後,復自行赴案逞刁,擬結後瀆控者,無論所控曲直,均照違制律治罪。有夫男者,罪坐夫男;無夫男者,罪坐本身,折罰錢糧。

此條系道光六年宗人府具奏,飭禁宗室、覺羅婦女呈控,並酌定懲處專條一折,纂輯為例。[17]

其中,A段落屬於律目標題,可免而不論。B段落中,除劃線三句外,其餘明顯出自《唐律疏議》。經查,第一句劃線者與《唐明律合編》卷二「應議者犯罪」條下按語文字完全相同,第二句則完整載於下一條律文「職官有犯」的注語之中。第三句雖然不見於《唐明律合編》正式刊本,但根據以往研究經驗,基本可以認定,它與上述幾部分內容一樣,屬於《唐明律合編》某一階段之稿本,後經刪削,以致不見。至於C段落——或許令某些讀者略感意外的是,實際上出自《讀例存疑》。具體言之,他們是律文「004應議者犯罪」下的兩條例文004-04、004-08,及其附帶的兩句注語。[18]由此可見,《唐明清三律彙編》的第一條記錄,至少包含了兩大內容來源:《唐明律合編》和《讀例存疑》。

對於《彙編》與《唐明律合編》部分內容之雷同,在田濤、馬志冰兩位先生撰寫的「點校說明」中曾經有所提及,謂「其間許多按語評論與《合編》完全相同」[19],但是對於前者與《讀例存疑》存在部分雷同的現象,卻不著隻字。為探知個中真相,筆者將《唐明律合編》《讀例存疑》二書之稿本、刊本,與《彙編》逐行逐段進行比對,得到如下統計結果:全書主體內容計有646頁,以每頁16行計,共10,336行。在這其中,與《唐明律合編》雷同的內容總計大約2,151行,與《讀例存疑》內容雷同者約有663行。當然,每行文字有多有少,少則二三字,多則三四十字,以行數比例作為統計標準,只能得到一個相當粗略的結果,但大致可以反映出該書內容構成比例,即與《唐明律合編》雷同的內容約占全書20%左右,而與《讀例存疑》雷同者約占6%。顯而易見,即便將二者加起來,在《彙編》一書中所占比例也不算大。

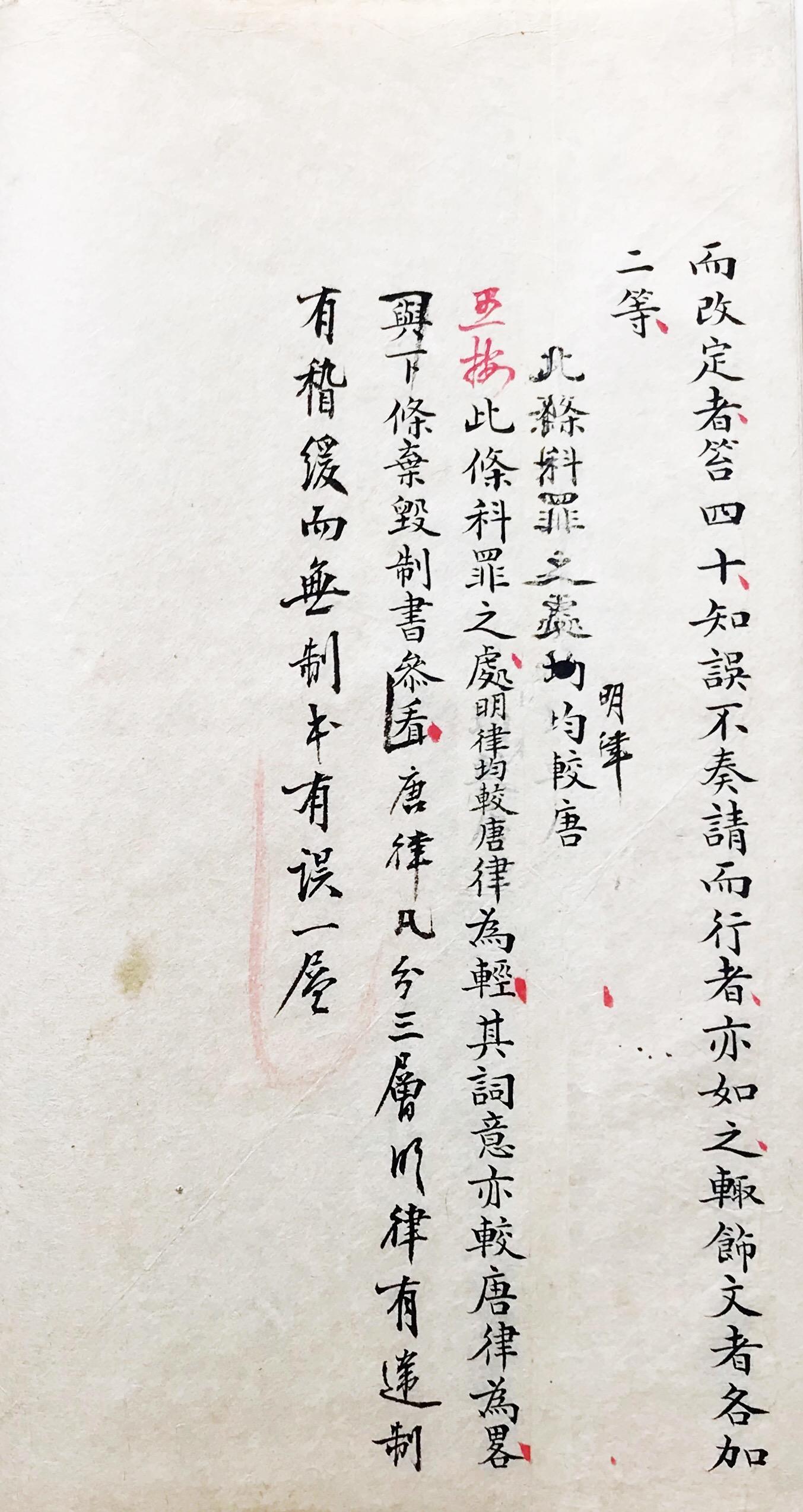

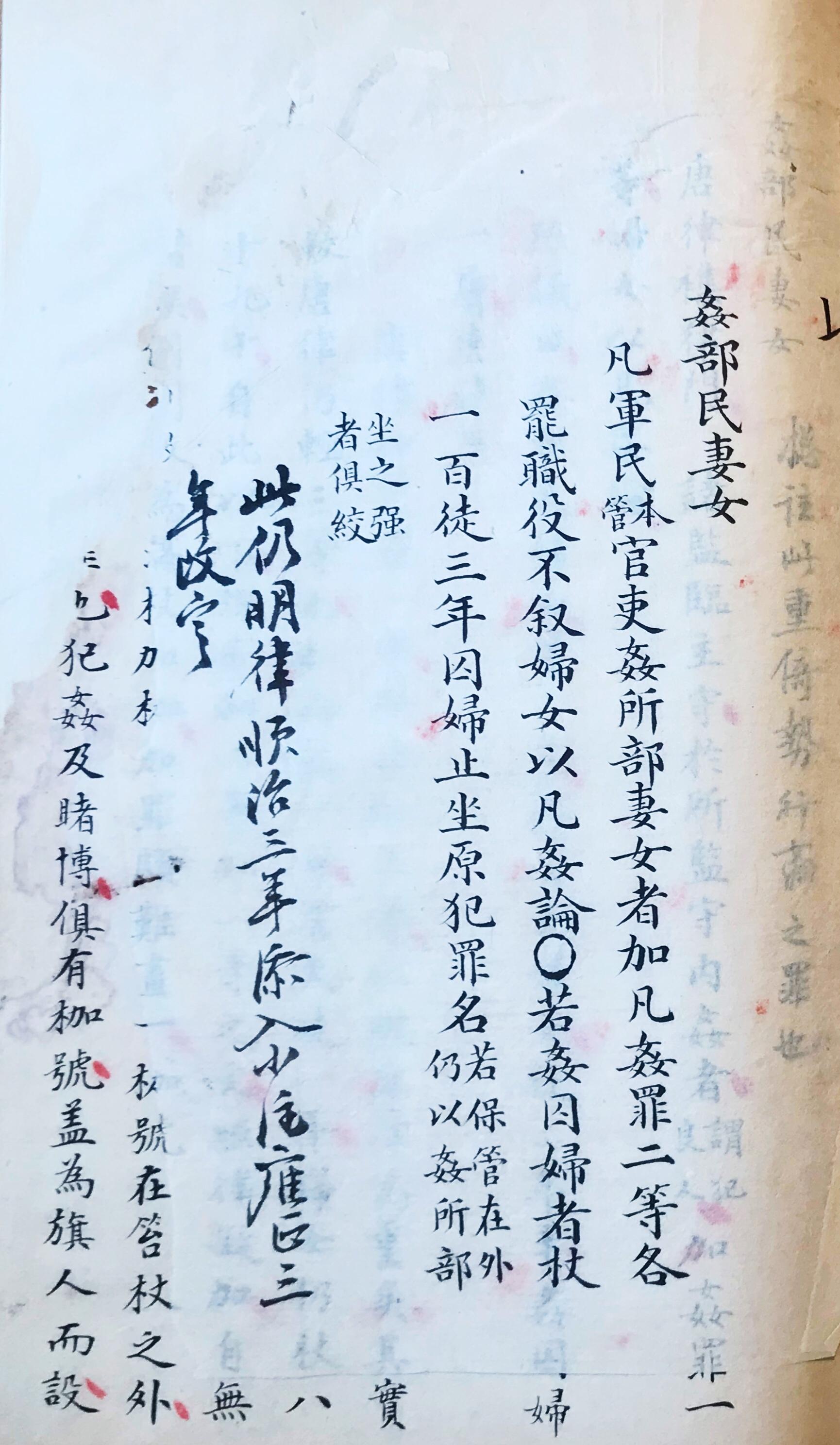

與此同時,我們將《彙編》部分內容與前述《讀例存疑》稿本進行對比,赫然發現:前者與後者之雷同程度足可驚人。例如,東京仁井田文庫保存的《讀例存疑》稿本第一冊收載律文「062制書有違」相關內容——如下圖1-2所示,與《彙編》第131頁所載內容(圖3)幾乎完全一致。

自右至左:圖1-2 仁井田文庫《讀例存疑》稿本「062制書有違」部分殘稿

圖3 《唐明清三律彙編》第131頁所載「制書有違」條

由上三圖可見,《讀例存疑》稿本中的兩頁殘稿,其文本內容與《彙編》第131頁自箭頭指示處開始,直至段末完全相同。但將後者與日本關西大學藏《唐明律合編》稿本及1922年徐氏退耕堂刊本兩相對照,則發現《唐明律合編》律文後的按語和注語文字,其實比《彙編》篇幅更長,內容也更豐富。即以「按語」文字論,《唐明律合編》中與之相對應者,則作:「愚按:此亦較唐律治罪為輕,而詞意則較唐律為更略。唐律凡分四層,明律有違制,有稽緩,而無受制忘誤、制書有誤各層」。此外,《唐明律合編》中「按語」部分尚有百餘字,並不見於《彙編》之中。很顯然,《唐明律合編》在薛允升後來的編撰過程中有所增改,乃至有些文字內核尚在,但已容顏變換,並不容易識別了。

相反,我們從圖2所呈現的《讀例存疑》殘稿中發現,不僅薛允升親筆補上了末尾一句,而且正如箭頭處所示,這頁稿本曾經過剪裁後再度拼接,以致文字筆劃有些錯位,最後——或許不得已,將之重新抄錄,以成目前之按語文字。然在重新抄錄過程中,文字似乎經過再度加工,以致不得不將「明律均較唐律」六字寫得相對褊狹。與此同時,揆諸該頁底稿上所呈現的各種拼接刪改痕跡,其所代表的各種編輯意圖,皆在《彙編》(圖3)中得到了貫徹落實。所以,與其說圖3中的文字內容與《唐明律合編》稿本或抄本存在部分雷同,不如說這些就是根據圖1-2抄錄而成。

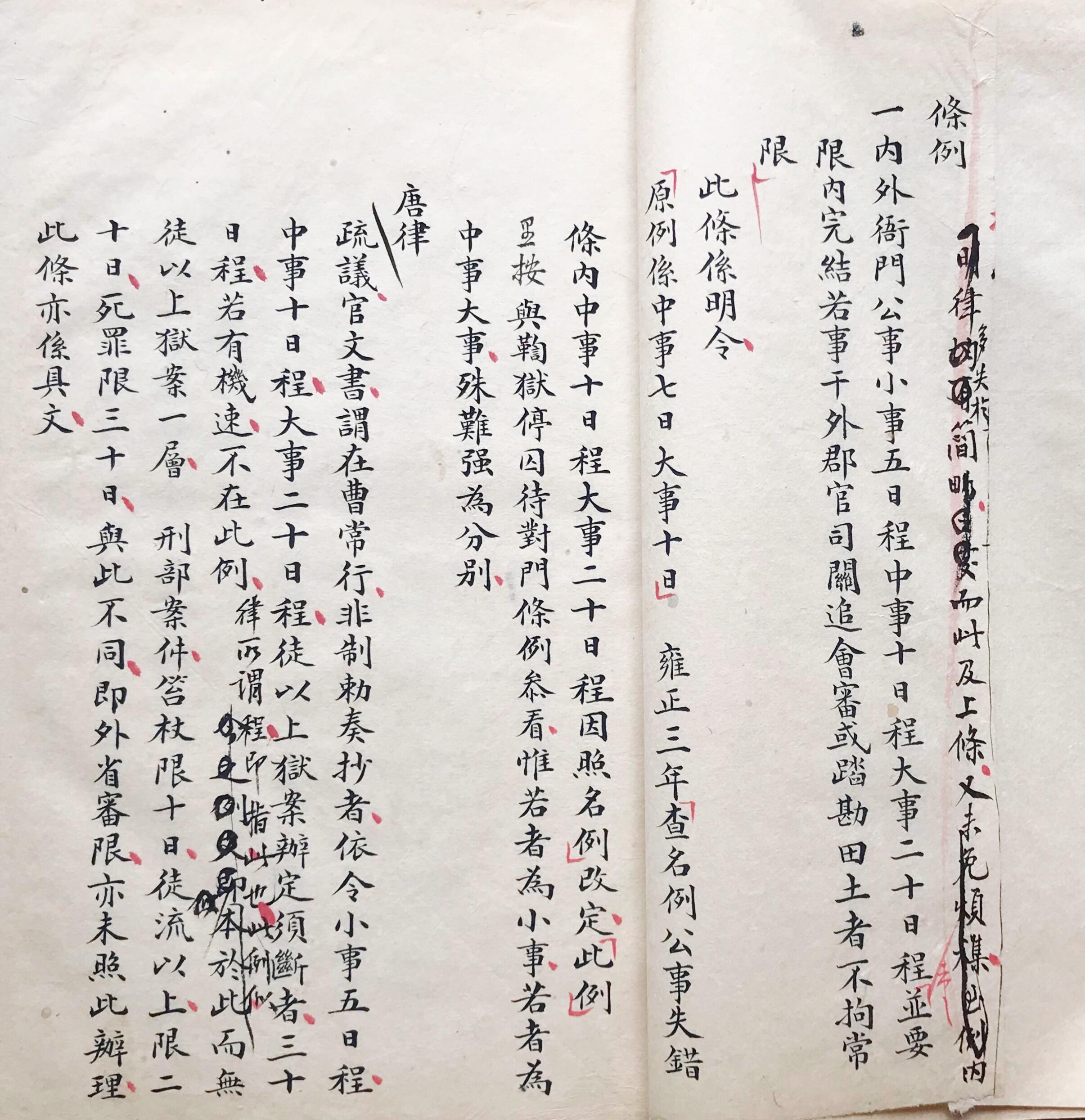

推而廣之,我們將《彙編》與目前北京、東京、上海三地館藏《讀例存疑》稿本相關內容進行對比——包括其中所收錄漢律、唐律、元律、明律等在內,可以很容易發現:二者內容雷同或相似程度遠遠超過其與《唐明律合編》稿本、刊本的雷同或相似程度。另在東京仁井田文庫《讀例存疑》稿本下函第八冊中,沈家本在底稿基礎上,於每條律文之下所增寫,諸如「此仍明律,順治三年添入小注,雍正三年改定」之類規範化表述(參見圖4),在《彙編》中皆被完整抄錄。由此,我們可以得出一個基本結論:《彙編》其實是薛允升系列著述底稿的一個抄錄本,而且顯然是在前述《讀例存疑》稿本經過薛允升、沈家本增刪改削之後,據以抄錄而成,但與《唐明律合編》稿本和正式刊本尚存相當距離,不可同日而語。

圖4 仁井田文庫《讀例存疑》稿本

不僅如此,我們透過《彙編》還可發現,《唐明律合編》與《讀例存疑》二書即便各自獨立成書,但彼此之間依舊存在部分內容雷同。即如該書律文「官文書稽程」之下,有這樣一段文字:

《唐律疏議》:「官文書,謂在曹常行,非制敕奏抄者。依令,小事五日程,中事十日程,大事二十日程。徒以上獄案,辯定須斷者,三十日程。若有機速,不在此例。」律所謂程,即指此也。例似本於此,而無徒以上獄案一層。刑部案件,笞杖限十日,徒流以上限二十日,死罪限三十日,與此不同。即外省審限,亦未照此辦理。此條亦系具文。[20]

經過比對可知,上段引文劃線部分不僅出現在《唐明律合編》稿本和刊本之中[21],也出現在《讀例存疑》卷八「吏律二公式」例文067-01按語中,但後者不僅包含上述劃線部分,更一字不漏地包含了整段引文。[22]參諸《讀例存疑》稿本,亦復如此。(見圖5)這種狀況再度說明,《唐明律合編》和《讀例存疑》存在密切的「同源」關係。當然,這也表明,薛允升在刑部經營垂四十年,律學著述研究體系宏大而駁雜,欲圖在多年以來積攢起來的百餘冊底稿中,分析出內容獨立而又相對完整的兩部或多部書籍,且彼此不發生交叉關聯,其實並不容易。

圖5 仁井田文庫藏《讀例存疑》稿本例文067-01之一頁

(三)《定例彙編》:破解《唐明清三律彙編》內容之謎

在討論完《彙編》與《唐明律合編》《讀例存疑》二書內容關聯後,我們有必要集中精力,對佔據該書74%篇幅的剩餘內容展開全新討論。有了前面的研究作為鋪墊,這一問題其實也不難迎刃而解。

在此,我們不妨先從「剩餘內容」中摘錄兩段文字,觀其大概。如下:

乾隆三十四年三月間,刑部議奏:據都察院左都御史素爾訥奏稱,辦理詞訟,承審之員理宜秉公研訊,不得任情軒輊,致有冤抑。而閭閻呈控,有不待地方官審訊,不赴各上司申訴,輒于刑部、都察院等衙門具呈控告者。若不行接受辦理,誠恐下情不能上達。若概行准理,但據一面之詞,無從定其虛實。及至審明誣陷,而拖累已多。若不酌定明條,無以儆刁風而安善良。請嗣後外省民人,凡有控告事件,必其曾由州縣具控,而州縣判斷不公,赴該管各上司暨督撫衙門控訴,仍不准理者,覈其情節,奏請查辦。其未經在督撫衙門控告有案者,將原呈發還等因。具奏,奉旨:依議。欽此。

乾隆四十八年二月間,欽奉上諭:嗣後旗人若有應告地畝之事,各在該旗佐領處呈追查辦。如該佐領不辦,在部及提督衙門呈追可也。此內若有關涉民人事件,部內行文嚴查辦理,有何不能明白之處。自此曉諭之後,仍若在地方官濫行呈追者,將違制之人從重治罪外,該管官員俱各嚴行議處,斷不姑容。將此通諭八旗各營知道。欽此。欽遵在案,因恭纂為例。[23]

經與中國第一歷史檔案館藏《寶坻檔案》中編號為28-1-54-40的一冊《讀例存疑》稿本(此處簡稱「寶坻檔」)核對發現,上述兩段文字直接涉及《讀例存疑》正式刊本卷三十九「刑律十五·訴訟之一」下律文「332越訴」,並應分別系于例文332-15和332-16之下。[24]二者較為詳細地記錄了乾隆三十四年和乾隆四十八年兩次例文修改經過,而在行文內容和格式上,與此前薛允升編纂《定例彙編》的說法十分接近。為此,我們按照律例條目,將《彙編》與該冊「寶坻檔」進行詳細比對,除將前者所含唐律、清律及按語、注語等內容簡單標注所在頁碼外,主要注意力集中在與上述兩段性質類似的文字上面。於是,我們有了以下驚人發現。

表1 《唐明清三律彙編》與《寶坻檔案》28-1-54-40(簡稱《寶抵檔》)對比

|

《唐明清三律彙編》 |

寶坻檔 |

備註 |

|||

|

律目 |

內容 |

時間 |

頁碼 |

頁碼 |

|

|

332越訴 |

唐律 |

—— |

569-570 |

4-8 |

簽條不見。 |

|

彙編 |

乾隆六年五月 |

570-572 |

35-36 |

簽條:「乾隆六年五月」起,至第二篇「依議」。另抄一本。 |

|

|

乾隆三十四年三月間 |

572 |

39-40 |

簽條:「乾隆三十四年三月間」起,至「因纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

乾隆四十八年二月間 |

572 |

42-43 |

簽條:「乾隆四十八年二月間」起,至「因纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

嘉慶五年 |

573-574 |

44-45 |

簽條:「嘉慶五年,步軍統領衙門」起,至第二篇「恭纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

嘉慶十九年六月間 |

574 |

48 |

簽條:「嘉慶十九年六月間」起,至「因纂為例」止。(誤置於第49頁) |

||

|

嘉慶十年四月間 |

574 |

53 |

簽條:「嘉慶十年四月間,刑部奏請,定接收呈請」起,至「恭纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

嘉慶十五年七月間 |

575 |

55 |

簽條不見。 |

||

|

嘉慶二十年十月間 |

575-576 |

62-63 |

簽條:「嘉慶二十年十月間」起,至第二篇「則例遵行欽此」止。另抄一本。 |

||

|

嘉慶二十四年閏四月 |

576 |

64-65 |

簽條:「嘉慶二十四年閏四月,[欽]奉上諭」起,至「頒發遵行欽此」止。另抄一本。 |

||

|

333投匿名文書告人罪 |

唐律 |

—— |

576 |

72 |

簽條不見。 |

|

按語 |

—— |

576-577 |

72 |

簽條不見。 |

|

|

彙編 |

乾隆五年 |

577 |

73 |

簽條:「乾隆五年,欽遵康熙十四年十月間奉上諭,投貼」起,至「恭纂為例」止。另抄一本。(誤置於75頁) |

|

|

嘉慶十九年六月間 嘉慶十三年 |

577-578 |

82-83 |

簽條:「嘉慶九年六月間」起,至「纂定此例」止。又,「嘉慶十三年,[欽]奉上諭,御史」起,至「恭纂為例」止。另纂一本。(一條兩例) |

||

|

嘉慶二十三年四月間 |

578 |

85 |

簽條:「嘉慶二十三年四月間」起,至「密辦欽此」止。另抄一本。(同條,又:「唐律」起,至「之意暗合」止。與唐明律同抄。) |

||

|

334告狀不受理 |

清律 |

—— |

579 |

86-88 |

簽條:「告狀不受理」起,至「罪抵徒流」,又至「改定」止。 |

|

唐律 |

—— |

579-580 |

88-92 |

簽條:「唐律,知謀反及大逆者」起,至第二篇「為人殺私和」止。(囊括按語文字) |

|

|

按語 |

—— |

580-581 |

92 |

末一句按語,為薛允升後來手寫補充。田藏本與之一致。 |

|

|

彙編 |

雍正元年十二月間 |

581頁 |

95 |

簽條:「雍正元年十二月間」起,至「纂定為例」止。另抄一本。(誤置於第96頁) |

|

|

雍正七年九月間 |

581-582 |

108 |

簽條:「雍正七年九月間」起,至「纂定為例」止。另抄一本。 |

||

|

乾隆十九年十一月間 |

582 |

106-107 |

簽條不見。 |

||

|

乾隆二十二年十二月間 |

582-583 |

102-103 |

簽條:「乾隆二十二年十二月間,[欽]奉上諭,州縣」起,至「恭纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

乾隆二十六年七月間 |

583 |

99-100 |

簽條:「乾隆二十六年七月間,大學士」起,至「並纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

乾隆二十九年八月初九日 |

584 |

109 |

簽條:「乾隆二十九年八月初九日,吏部」起,至「因纂為例」止。另抄一本。 |

||

|

335聽訟回避 |

按語 |

—— |

584-585 |

110 |

簽條:「聽訟回避」起,起至「降敘」止。翻篇「既有成律」起,至「歧異之處」止。 |

此前在討論《寶坻檔案》中編號為028-1-54-40的一冊《讀例存疑》稿本時,我們曾經指出:與其他十餘冊稿本相比,該冊稿本有一個特別難得,也最令人不容易琢磨的地方在於,書中夾有某人用毛筆書寫的若干簽條。其中,少部分簽條指示抄錄稿本中的唐律、清律或按語、注語等文字,大部分則指示將稿本中關於修例的奏疏、諭旨等內容(一般在原稿中為雙行小字)單獨抄錄,以成另外一本。並且,據以推測,其所欲抄錄之內容理應屬於《定例彙編》,最終成稿之書也將以此命名。[25]如今,前項表格更為上述推理提供了堅強有力的證據支撐。

首先,通過比對可知,包括上述兩段引文在內,《彙編》中共收錄18則與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨。其中16則與「寶坻檔」稿本中簽條所指示抄錄的信息完全對應,惟獨「332越訴」(嘉慶十五年七月間)、「334告狀不受理」(乾隆十九年十一月間)下各有1則,在稿本中未見對應簽條,顯系丟失所致。與此同時,我們發現,部分簽條在稿本中擺放位置明顯不合理,或先或後,但參閱正文,仍可找到相應段落。

其次,表中所見18則與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,並沒有嚴格按照時間順序排列。為什麼會如此排列?其內在邏輯何在?反觀「寶坻檔」中該冊《讀例存疑》稿本,答案則顯而易見。這些與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,完全以其在《讀例存疑》稿本中相關條例出現的順序為准據。換句話說,這些內容之所以出現在《讀例存疑》稿本當中,完全是為了記錄或厘清相關條例的立法或修改過程。因為條例次序有先後,所以這些與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨出現也有先後。而所謂《彙編》收錄的這些與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,乃就前述《讀例存疑》稿本抄錄而成,故而他們出現在該書中的順序,明顯帶有《讀例存疑》——也就是《大清律例》——律例條文的編目烙印。

據此我們亦可推知,律文「334告狀不受理」下面,有4則與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,在《彙編》整理版中以時間為序排列,分別為:雍正七年九月、乾隆十九年十一月、乾隆二十二年十二月、乾隆二十六年七月。但在「寶坻檔」中的對應頁碼,則分別為:第108頁、第106-107頁、第102-103頁、第99-100頁。以筆者所見,二者排序之所以產生差異,問題並不出在原稿本身,而是因為整理者並不知道這些與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨的排列邏輯,完全依託于相關例文在《讀例存疑》稿本中之順序,而誤以為按照時間順序排列才是最合理的順序,故而刻意調整成現在的樣子。

再次,我們在比對中發現,固然這些簽條所指示抄錄的內容,大部分與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨相關,但少部分則指示抄錄稿本中相應唐律、清律乃至其後所附的注語、按語等文字。而事實上,另一方面,凡是有簽條明確指示抄錄的內容,基本都會一字不差地出現在《彙編》當中。故而,在《彙編》中事實存在的某些唐律、清律文本,乃至其後所附注語、按語,儘管我們從現存「寶坻檔」中無法找到對應簽條,或明確的指示抄錄信息,筆者仍傾向認為,主要是這些簽條丟失所致,而並非由於其他方面原因。如果上述觀點無誤,則所謂薛允升《彙編》遺稿,極有可能是在與「寶坻檔」類似的《讀例存疑》稿本基礎上,根據「某人」的簽條指示,逐一抄錄而成。

在將「寶坻檔」與《彙編》比較分析之後,我們將東京仁井田文庫所藏八冊《讀例存疑》稿本與《彙編》也進行了詳細比對。但因二者皆非全本,尤其與仁井田文庫稿本上函第六至七冊相關法律內容,在《彙編》中正好缺失,故而二者可資比對之內容主要集中在上函第一至五冊。然在比對中發現,除了仁井田文庫稿本上函第五冊所含律例條目,可與《彙編》完全對應外,在仁井田文庫稿本第一至四冊中,竟然有20條律目為後者所無。謹列表如下:

表2 仁井田文庫稿本上函第一至四冊比《唐明清三律彙編》多出律目

|

函冊 |

門類 |

律目 |

數量 |

|

上函第一冊 |

吏律公式 |

069 磨勘卷宗 |

3 |

|

072 封掌印信 |

|||

|

073 漏使印信 |

|||

|

上函第二冊 |

戶律戶役 |

075 脫漏戶口 |

6 |

|

077 私創庵院及私度僧道 |

|||

|

082 隱蔽差役 |

|||

|

083 禁革主保裡長 |

|||

|

085 點差獄卒 |

|||

|

089 收養孤老 |

|||

|

上函第三冊 |

戶律倉庫上 |

122 攬納稅糧 |

4 |

|

123 虛出通關朱鈔 |

|||

|

124 附餘錢糧私下補數 |

|||

|

126 私借官物 |

|||

|

上函第四冊 |

戶律倉庫下 |

128 庫秤雇役侵欺 |

7 |

|

129 冒支官糧 |

|||

|

130 錢糧互相覺察 |

|||

|

131 倉庫不覺被盜 |

|||

|

132 守支錢糧及擅開官封 |

|||

|

135 起解金銀足色 |

|||

|

139 守掌在官財物 |

為什麼會發生如此狀況?若從主要構成《定例彙編》,與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨角度言,其中律文「069磨勘卷宗」、「072封掌印信」、「082隱蔽差役」、「085點差獄卒」、「124附餘錢糧私下補數」、「126私借官物」、「129冒支官糧」、「132守支錢糧及擅開官封」、「135起解金銀足色」之下皆無條例存在,也就沒有與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨可供收輯。其餘律文之後,雖然附有條例,但在編輯者眼裡,或許並沒有與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨可采。甚或在薛允升原稿之中,根本沒有記錄與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,亦未可知。

然而問題似乎又沒這麼簡單,因為我們在將仁井田文庫《讀例存疑》稿本下函第八冊,與《彙編》進行比對時發現,該冊各律文之下例文參差不齊,基本無與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨可采,但並不影響從中相應抄錄唐律、清律及其注語、按語等文字,進入到《彙編》當中。所以,儘管直接屬於《定例彙編》的內容,在現今以《唐明清三律彙編》命名的稿本中佔據74%的比例,但並不能以此為唯一標準,來衡量其與《讀例存疑》稿本之間的內容參差現象。以筆者揣度,在《彙編》一書中,不僅將大量與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨收錄進來,更將與《唐明律合編》《讀例存疑》相雷同或近似的文本同時抄錄,或許薛允升另有宗旨所在,而所「缺失」不見之內容與此宗旨不合,因而遭到棄置,未予抄錄。但目前沒有其他材料佐證,只是一種猜測。

即便有上述內容參差,為了破解《彙編》內容之謎,我們仍須將注意力轉移至文本分析上來。按照此前所舉例證,我們將《彙編》一書全面檢閱,從中檢出大量理應屬於《定例彙編》,與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨。具體數量統計,請見下表:

表3 《唐明清三律彙編》中所見《定例彙編》內容統計

|

門類 |

律目 |

則數 |

門類 |

律目 |

則數 |

|

名例律上 |

009犯罪免發遣 |

3 |

禮律儀制 |

173禁止迎送 |

3 |

|

015流囚家屬 |

10 |

175服舍違式 |

3 |

||

|

016常赦所不原 |

6 |

179匿父母夫喪 |

5 |

||

|

017流犯在道會赦 |

2 |

180棄親之任 |

1 |

||

|

名例律下 |

022老小廢疾收贖 |

8 |

刑律賊盜 |

270盜馬牛畜產 |

1 |

|

024給沒贓物 |

7 |

271盜田野谷麥 |

1 |

||

|

025犯罪自首 |

5 |

272親屬相盜 |

1 |

||

|

030共犯罪分首從 |

1 |

273恐嚇取財 |

9 |

||

|

031犯罪事發在逃 |

5 |

274詐欺官私取財 |

4 |

||

|

035本條別有罪名 |

24 |

275略人略賣人 |

11 |

||

|

吏律職制 |

047官員襲蔭 |

3 |

276發塚 |

3 |

|

|

051信牌 |

1 |

277夜無故入人家 |

2 |

||

|

052貢舉非其人 |

2 |

278盜賊窩主 |

5 |

||

|

053舉用有過官吏 |

4 |

281起除刺字 |

8 |

||

|

055官員赴任過限 |

2 |

刑律人命 |

282謀殺人 |

5 |

|

|

059交結近侍官員 |

1 |

284謀殺祖父母父母 |

3 |

||

|

吏律公式 |

063棄毀制書印信 |

2 |

285殺死姦夫 |

14 |

|

|

065事應奏不奏 |

3 |

287殺一家三人 |

6 |

||

|

067官文書稽程 |

5 |

290鬥毆及故殺人 |

10 |

||

|

068照刷文卷 |

3 |

292戲殺誤殺過失殺傷人 |

7 |

||

|

070同僚代判署文書 |

1 |

299威逼人致死 |

9 |

||

|

戶律田宅 |

091檢踏災傷錢糧 |

10 |

300尊長為人殺私和 |

2 |

|

|

093盜賣田宅 |

2 |

刑律鬥毆 |

302鬥毆 |

3 |

|

|

094任所置買田宅 |

3 |

303保辜限期 |

6 |

||

|

095典賣田宅 |

8 |

304宮內忿爭 |

1 |

||

|

098棄毀器物稼穡等 |

1 |

306毆制使及本管長官 |

2 |

||

|

戶律婚姻 |

109娶親屬妻妾 |

3 |

311毆受業師 |

2 |

|

|

112強佔良家妻女 |

6 |

312威力制縛人 |

1 |

||

|

117嫁娶違律主婚媒人罪 |

2 |

314奴婢毆家長 |

12 |

||

|

戶律倉庫 |

119收糧違限 |

3 |

315妻妾毆夫 |

2 |

|

|

120多收稅糧斛面 |

2 |

317毆大功以下尊長 |

10 |

||

|

121隱匿費用稅糧課物 |

5 |

318毆期親尊長 |

9 |

||

|

125私借錢糧 |

4 |

319毆祖父母父母 |

15 |

||

|

127那移出納 |

6 |

320妻妾與夫親屬相毆 |

2 |

||

|

133出納官物有違 |

1 |

323父祖被毆 |

5 |

||

|

137轉解官物 |

7 |

刑律訴訟 |

332越訴 |

9 |

|

|

140隱瞞入官家產 |

4 |

333投匿名文書告人罪 |

4 |

||

|

戶律課程 |

141鹽法 |

11 |

334告狀不受理 |

6 |

|

|

戶律錢債 |

149違禁取利 |

2 |

336誣告 |

12 |

|

|

150費用受寄財產 |

1 |

338子孫違犯教令 |

2 |

||

|

戶律市廛 |

152私充牙行埠頭 |

4 |

340教唆詞訟 |

5 |

|

|

154把持行市 |

1 |

刑律受贓 |

344官吏受財 |

2 |

|

|

禮律祭祀 |

162禁止師巫邪術 |

5 |

總 計 |

—— |

412 |

以上共計412則與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,約占《彙編》全書74%篇幅,可謂該書絕對之內容主體。從中可見,除了兵律、工律外,這些內容涉及了清律絕大多數門類。而在不同門類、不同律目之下,與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨的規模數量,也呈現規律性變化。一般而言,如果該門類在清代例文變化頻繁,或律文後附有較多例文,則與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨往往更多,在《彙編》一書中所佔據比重則更形龐大,反之亦然。

猶有進者,我們知道,田藏《彙編》稿本並非全璧——缺少第十一冊,參照《讀例存疑》正式刊本可知,所缺失者大致涵蓋律文181-269部分。與此同時,仁井田文庫《讀例存疑》稿本下函第六至七冊,以及「寶坻檔」中編號為28-01-54-38的一冊稿本,為前者所無。另外,參照《讀例存疑》正式刊本可知,仁井田文庫《讀例存疑》稿本上函第六冊起自律文「254謀反大逆」,終於「263盜園陵樹木」;第七冊起自律文「264監守自盜倉庫錢糧」,而終於「266強盜」下第29條例文(266-29)。《寶坻檔案》中編號28-01-54-38的一冊稿本,則包含了該條律文餘下20條例文。故而仿照前述標準,我們大致亦可從中檢出理應歸入《定例彙編》,而與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨。謹列表如下:

表4 仁井田文庫《讀例存疑》稿本下函第六至七冊中《定例彙編》內容統計

|

|

律目 |

彙編 |

數量 |

|

下函第六冊刑律賊盜 |

254 謀反大逆 |

乾隆五十六年三月間,刑部題覆福建巡撫伍拉納奏 |

9 |

|

嘉慶二年,刑部題覆河南巡撫景安奏 |

|||

|

嘉慶四年二月,刑部奏 |

|||

|

道光十三年七月間,刑部奏 |

|||

|

乾隆四十二年十月間,廣東巡撫奏 |

|||

|

乾隆三十四年十月間,大學士、九卿會同刑部議奏 |

|||

|

乾隆四十六年九月間,刑部議覆江西巡撫郝碩奏 |

|||

|

嘉慶四年二月間,刑部奏 |

|||

|

乾隆五十九年七月,刑部奏 |

|||

|

255 謀叛 |

嘉慶五年,福建臺灣鎮總兵愛新太等奏 |

7 |

|

|

乾隆三十九年三月間,刑部奏 |

|||

|

嘉慶八年九月間,刑部奏 |

|||

|

嘉慶十七年七月間,刑部議覆兩廣總督蔣攸銛等奏 |

|||

|

雍正元年九月間,刑部議覆太常寺卿魏方太奏 |

|||

|

道光九年正月,刑部議覆欽差大臣直隸總督那彥成奏 |

|||

|

咸豐元年五月間,雲貴總督張亮基奏 |

|||

|

256 造妖書妖言 |

康熙五十三年五月間,禮部奏 |

1 |

|

|

257 盜大祀神御物 |

—— |

—— |

|

|

258 盜制書 |

—— |

—— |

|

|

259 盜印信 |

—— |

—— |

|

|

260 盜內府財物 |

嘉慶四年十二月間,直隸總督胡季堂審奏 |

2 |

|

|

同治元年四月間,刑部奏 |

|||

|

261 盜城門鑰 |

—— |

—— |

|

|

262 盜軍器 |

—— |

—— |

|

|

263 盜園陵樹木 |

道光二年五月間,遵旨議奏 |

6 |

|

|

道光八年十月間,刑部議覆馬蘭鎮總兵寶興奏 |

|||

|

道光二十七年四月間,刑部議覆馬蘭鎮總兵慶錫奏 |

|||

|

乾隆二十年十二月間,步軍統領、大學士、忠勇公傅恒奏 |

|||

|

乾隆四十五年四月間,刑部奏 |

|||

|

乾隆二十四年十一月間,步軍統領、大學士、忠勇公傅恒奏 |

|||

|

下函第七冊刑律賊盜 |

264 監守自盜倉庫錢糧 |

—— |

—— |

|

265 常人盜倉庫錢糧 |

雍正七年五月間,刑部議奏 |

3 |

|

|

乾隆二十七年六月間,刑部題 |

|||

|

嘉慶十六年五月間,刑部遵旨酌議 |

|||

|

266 強盜 266-01至266-29 |

康熙五十年四月間,刑部議覆安徽巡撫葉九思題 |

11 |

|

|

嘉慶二十一年閏六月,刑部議覆福建巡撫王紹蘭審題 |

|||

|

乾隆二十九年六月間,刑部議奏 |

|||

|

乾隆四年五月間,刑部題 |

|||

|

乾隆四十年十一月間,刑部審擬 |

|||

|

乾隆三十五年閏五月間,刑部題覆 |

|||

|

嘉慶十九年八月間,廣西巡撫台斐音奏 |

|||

|

乾隆五十二年二月間,奉上諭 |

|||

|

咸豐元年十一月間,刑部奏 |

|||

|

嘉慶四年十二月間,刑部議覆 |

|||

|

嘉慶十六年九月間,刑部遵旨 |

|||

|

寶坻檔 |

266強盜(續) 266-30至266-49 |

嘉慶八年三月將,江蘇巡撫岳起題 |

16 |

|

嘉慶十六年七月間,遵旨議准 |

|||

|

道光十六年三月間,大學士、軍機大臣會通戶部、刑部議覆 |

|||

|

道光二十五年八月間,刑部議覆山東巡撫覺羅崇恩奏 |

|||

|

咸豐八年八月間,成都將軍兼署四川總督宗室有鳳奏 |

|||

|

道光二十五年六月間,刑部議覆兩廣總督宗室耆英奏 |

|||

|

咸豐三年四月間,刑部議奏 |

|||

|

同治九年五月間,刑部議奏 |

|||

|

乾隆九年十二月間,刑部議奏 |

|||

|

乾隆四十四年十月間,刑部議奏 |

|||

|

乾隆四年九月間,刑部議覆廣東省題 |

|||

|

乾隆二十六年四月間,大學士會同刑部議覆兩江總督尹繼善條奏 |

|||

|

康熙三十九年四月間,刑部題 |

|||

|

同治二年五月間,議覆御史胡慶源條奏 |

|||

|

同治二年三月間,刑部議奏 |

|||

|

咸豐二年九月間,刑部議准 |

|||

|

總計 |

—— |

—— |

55 |

通過上表可見,除律文「257盜大祀神御物」、「258盜制書」、「259盜印信」、「261盜城門鑰」、「262盜軍器」、「264監守自盜倉庫錢糧」下並無與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨外,大致得到55則可入《定例彙編》之素材。其中,律文「266強盜」佔據較大比重——共計27則,這與該條律文之後附有規模空前的例文數量(共49條)直接相關。

儘管有上述預擬表格之補充,但顯而易見,目前仍無法完全添補《彙編》第十一冊稿本之失。因為,至少我們沒有見到律文181-254、267-268,及其附帶例文之真容,故而只能勉為其難地提供一個大致的備選方案。但一方面,我們通過《讀例存疑》刊本可知,律文183-185、188-194、196、198-201、203-204、216、221-223、226、230、232、234、236-237、239、241、245、247、253之下皆無例文存在,故而若欲補足《定例彙編》,這些律文完全可以不在考慮之列。另一方面,《彙編》「點校說明」言,該書稿本現存20冊,每冊不過50-60頁,以半頁9行,每行25字計算,每冊大致27,000字左右。即此而論,上述在仁井田文庫稿本下函第六至七冊、寶坻檔《讀例存疑》稿本中所見55則理應歸入《定例彙編》,與定例(或修例)相關之奏疏、諭旨,其字數業已超過該冊篇幅之半。至此,我們基本可以認為,雖然《彙編》稿本第十一冊已經丟失,但其中大部分內容至今仍處可見狀態。

最後,為了結束上面略顯繁瑣的分析考察,我們只得就此打住,給出兩點簡短結論:

一、田濤先生當年收藏整理,並命名的《唐明清三律彙編》,其文本內容主要由三部分構成:《定例彙編》,以及與《唐明律合編》《讀例存疑》大致雷同的一些文本內容。其中,《定例彙編》佔據絕大比重(74%),與《唐明律合編》雷同者次之(20%),與《讀例存疑》雷同者更次之。三者皆脫胎於與北京、東京二地館藏《讀例存疑》稿本大致同一階段的薛允升著述底本,不僅充分體現了原作者的撰著修改意圖,更完整貫徹了某位佚名簽條作者的指示信息。若從該書稿以《定例彙編》為內容主體的角度看,以「彙編」命名並非不合理,但或許改作《定例彙編》更為合適,以體現原作者之苦心孤詣。

二、這部《定例彙編》屬於薛允升散佚之稿,在其去世後,蒙塵甚久,但似有神靈護佑,長存天壤之間,最終為著名藏書家田濤先生所得,並點校整理出版,得以廣泛傳播。雖然命名或有不當,但其中所蘊含之法律歷史信息大致完整,為我們閱讀理解一代律學大師薛允升豐富多彩之法律人生,領略其博大精深之律學著述體系,以及重新認識清代律學知識的創作傳播,提供了十分難得的機會。

作者按:本文首刊於(台灣)中國法制史學會、中央研究院歷史語言研究所主編《法制史研究》第三十七期,2020年12月,頁357-386。謹向法律文獻學家、收藏家、中國拍賣立法奠基人田濤先生(1946-2013)致以崇高的敬意!感念他在中國法律歷史文獻收藏、整理、研究方面的篳路藍縷之功!

「輓田濤先生」

其一

曾經霸氣無限所謂權威只身挑戰非驢非馬真妙喻

今日哀悼有余忽聞先生遽往極樂是功是過任批評

其二

上窮碧落下窮黃泉搜羅舊籍可堪汗牛充棟明辨其真直斥其偽絕知虛假材料之中何有真學問

超乎體制越乎藩籬啟悟新知豈止滿百盈千扶植後學揖讓先進自信區區法史之外再無大英雄

農暦癸巳年三月十一日

注释:

[1] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,載田濤、馬志冰點校:《唐明清三律彙編》(哈爾濱:黑龍江人民出版社,2002),卷首,頁1-6。

[2] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁1。

[3] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁4-5。

[4] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁2。

[5] 陶安,《關於上海圖書館藏薛允升<唐明律合刻>手稿本》,《中國古代法律文獻研究》第四輯(北京:法律出版社,2011),頁340-356。該文日文原版《上海図書館所蔵の薛允升『唐明律合刻』手稿本について》,刊於日本《法史學研究會會報》第14號(2010年3月)。

[6] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁4-5。

[7]文字下劃線,為作者突出相關信息標出,非原文所有。下同,不贅。

[8] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁3。

[9] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁5。

[10] 田濤、馬志冰,《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁6。

[11] 薛允升:《自序》,《讀例存疑》卷首,光緒三十二年翰寶齋刊本。

[12] 薛允升:《讀例存疑》卷首,例言。

[13] 據該書「點校說明」,這二十冊遺稿於1998年入藏田先生信吾是齋,經過點校整理,2002年便由黑龍江人民出版社正式出版。其整理點校出版之速度,足可驚人,而其中存在若干訛誤,亦完全可以理解。

[14] 例如該書「點校說明」中言,書中原本夾有白色、紅色「批條」,因為無緣得見稿本真容,便無從判斷其筆跡特徵和寫作背景。

[15]其中,在中國第一歷史檔案館收藏的《寶坻檔案》中發現2冊《讀例存疑》稿本(膠捲編號:28-1-54-38和28-1-54-40),在日本東京大學仁井田文庫中發現8冊稿本。在此以前,陶安教授在上海圖書館發現6冊《讀例存疑》稿本,與《唐明律合編》等其他稿本混雜一處。在本文中,對於這6冊稿本進行了重新分析,並提出很多不同的看法。

[16] 孫家紅,《北京、東京、上海三地館藏薛允升<讀例存疑>稿本之發現》,待刊稿。

[17] 薛允升:《唐明清三律彙編》,頁1-2。

[18] 參見黃靜嘉,《讀例存疑重刊本》(臺北:成文出版社,1970)卷1,例文004-04、004-08,頁22-23。本文征引清代律例條文編號,皆據此書,以求簡便,下不另註。

[19] 田濤、馬志冰:《唐明清三律彙編》「點校說明」,頁5。

[20] 薛允升,《唐明清三律彙編》,頁142。

[21] 薛允升,《唐明律合編稿本》(大阪:關西大學出版部,2003)上冊,頁191-192;《唐明律合編》卷10,官文書稽程。

[22] 黃靜嘉:《讀例存疑重刊本》卷8,例文067-01,頁215。

[23] 薛允升:《唐明清三律彙編》,頁572。兩段文字經與《寶坻檔案》中編號028-1-54-40之《讀例存疑》稿本核對,其中明顯錯訛者,徑改之,不另出注。

[24] 黃靜嘉:《讀例存疑重刊本》卷39,例文332-15、332-16,頁982-983。

[25] 孫家紅,《北京、東京、上海三地館藏薛允升<讀例存疑>稿本之發現》,待刊稿。

作者:孙家红,中国社会科学院法学研究所副研究员。