字号:

字号:小

中

大

摘要:目前我国正在研究制定国土空间开发保护法和国土空间规划法,立法模式是首要问题。这关系该两法与现行《土地管理法》等法三者相互之间在制度与功能方面的衔接与协调问题。南非2013年《空间规划和土地利用管理法》以南非空间规划体系的法律化为核心内容,以“框架法”形式实现了空间规划和土地管理法制的一体化,表明土地管理制度乃国土空间治理体系必不可少的组成部分。以此为鉴,我国应调整国土空间开发保护和国土空间规划分别立法的思路,坚持法典化立法模式,以制定在内容上涵盖国土空间开发保护、国土空间规划和土地管理的国土空间治理框架法为取向,以增强国土空间治理法制的体系化。

关键词:空间规划法 空间规划与土地利用管理法 空间规划体系框架法 南非

一、问题的提出:中国的国土空间规划立法将何去何从?

党的十八大以来,党和国家高度重视生态文明建设。构建完善的空间规划体系,优化国土空间开发保护格局,是生态文明监管体制改革的重要内容。2018年十三届全国人大立法规划分别将制定“国土空间开发保护法”和国土空间规划相关立法列入其第二类和第三类立法项目。2019年自然资源部立法计划更是明确提出,要积极推进制定“国土空间开发保护法”和“国土空间规划法”。为此,专家学者们围绕我国国土空间规划体系建构及其立法保障议题进行了广泛研究,其中研究和借鉴域外经验是众多研究成果的重要组成部分。

在国外经验的研究和借鉴方面,专家学者们先后对德、英、美、日以及荷兰等国家〔[1]〕的空间规划体系及其立法保障进行了广泛研究。不可否认,作为空间规划及其立法方面的先行者,这些国家在空间规划及其立法方面实践经验丰富,对其研究和借鉴势所当然。但也应认识到,任何国家的法制发展都要植基和服务于本国特定的经济和社会发展阶段。在运用比较法研究方法为我国立法工作服务时,应结合各国立法所处的经济和社会发展阶段进行结构性比较,要坚持博观约取的开放包容之理性态度,而非“见树不见林”式的借鉴。因此,在学习法治发达国家立法经验的同时,也要关注其他国家尤其是新兴经济体国家的最新立法成果。如此,才能更好地避免立法过程中可能出现的“拔苗助长”与“水土不服”等问题。

南非与中国同为“金砖国家”,均属新兴经济体,经济发展阶段基本相同。南非曾先后为荷兰和英国的殖民地〔[2]〕,荷兰法和英国法因此也成为南非法律体系的两个重要渊源〔[3]〕,荷兰和英国又是现代城市规划的发源地〔[4]〕。因此,南非的法治发展总体进程以及空间规制法制建设也必然会受到英国法和荷兰法各种直接或者间接的影响。南非1996年宪法代表了当今世界先进的制宪理念,就连美国联邦最高法院现任大法官金斯伯格(Ruth BaderGinsburg)和美国当代著名法学家桑斯坦(Cass Sunstein)等美国专家学者也对其不吝赞美之词。〔[5]〕南非还是第一个在普通法传统下建立宪法法院的国家〔[6]〕。这表明,南非虽属法治后发国家,亦有先进立法理念和经验值得借鉴。

在空间规划和土地管理立法方面,经过南非政府和议会13年努力之后,2013年南非终于颁布了统一的《空间规划与土地利用管理法》。该法的重要意义在于,它将空间规划及其所具有整合和协调之先进理念引入南非土地规划和管理领域中,建立了在全国统一适用的国土空间规划体系,实现了南非自种族隔离时代继承的土地规划法制与1994年南非民主政府成立后的土地管理相关法制的统一、整合与重塑,解决了南非土地规划和管理法制领域长期存在的层次多、适用范围不同、各层级政府土地规划权和管理权限不清晰等诸多问题,初步构建起了统一的体系协调的空间规划和土地利用管理法制体系。之于我国,南非《空间规划与土地利用管理法》所体现的立法理念和技术,与《中共中央关于全面深化改革若干重要问题的决定》所提出的“建立系统完整的生态文明制度体系”〔[7]〕之精神非常契合。同时,南非《空间规划与土地利用管理法》以促进空间均衡发展为根本目的,也与我国国土空间开发保护法旨在更好地实现区域协调发展具有内在一致性。再者,南非《空间规划与土地利用管理法》施行后暴露出来的问题也可为我国今后的国土空间治理立法提供警醒。因此,南非在空间规划与土地利用管理立法方面的经验值得借鉴。

相对于南非空间规划和土地管理法制不断走向体系化,我国目前确立的立法思路是分别制定“国土空间开发保护法”和“国土空间规划立”。总体的来说,这种立法思路可能会增加国土空间治理立法的难度,也不利于我国国土空间规划法制的系统化。具体来说,还面临诸多质疑。〔[8]〕首先,同样是以国土空间治理为目的,“国土空间开发保护法”与“国土空间规划立法”到底是何种关系,两者在制度和功能上应如何进行切割、协调和配合。其次,在决定制定上述两部法律背景下,《土地管理法》应何去何从。既然《土地管理法》(2019年修订)第十八条已明确规定“国家建立国土空间规划体系”,为何不能通过继续修改《土地管理法》来实现国土空间规划的法律化?这些问题的实质是国土空间治理的立法模式问题。围绕国土空间治理立法,现有研究成果主要集中在国土空间规划立法的实体内容〔[9]〕、立法框架〔[10]〕与立法路径〔[11]〕等方面,对立法模式方面的问题虽有涉及但不够深入亦未形成共识。〔[12]〕

笔者认为,对立法模式的选择实际上是与对国土空间治理相关法律制度之间内在逻辑的深刻把握密不可分的。为探究南非在空间规划和土地利用管理立法模式选择方面的各种考量,有必要对南非《空间规划与土地利用管理法》颁布前土地规划和管理法制进程及其存在的问题、为推动制定《空间规划和土地管理法》所作各项努力进行爬梳,进而对《空间规划与土地利用管理法》的制度体系与施行后暴露的问题以及南非国土空间规划立法对我国立法的启示进行全面分析,以期为我国构建完善体系协调的国土空间规划法制体系提供镜鉴。

二、南非空间规划立法的演进脉络:在混沌秩序中寻求统一

土地规划和管理法制的发展进程是南非政治民主化和法治化进程的重要组成部分。鉴往方知今,为更好地研究与借鉴南非2013年《空间规划与土地利用管理法》的立法经验,有必要爬梳该法颁布前南非土地管理法制发展状况与问题及其法制发展的驱动力量。

(一)作为过渡性空间规划立法的《发展促进法》(1995)

1910年由四个省组成的南非联邦成立,土地规划理念和制度开始自英国引入南非,并成为对白人和黑人实现空间隔离的政策工具。1994年南非首届民主政府成立,但直至1997年成立发展与规划委员会,南非政府才开始处理土地规划和管理领域的问题。在此期间,南非仅制定了一部与土地管理相关的法律即1995年《发展促进法》,其首要立法目的是加速土地相关的重建和发展项目与计划之实施,以缓解南非大量低收入家庭的住房保障问题。

在土地规划和管理方面,《发展促进法》主要包括下列内容。一是规定了土地开发及其监管的基本原则,即反对低密度、分散、碎片化和功能单一的土地开发,鼓励构建紧凑的、综合的和混合用途的人居环境。二是决定设立专家咨询机构性质的发展和规划委员会,负责就包括土地开发、土地规划和管理政策和法律问题向南非政府土地事务部或省级政府提供建议。三是要求所有地方政府均要编制“土地开发目标(land development objectives)”,其主要特征在于更加注重以综合和战略的方式编制土地利用规划。四是在各省设立“开发裁判所(Development Tribunal)”,负责受理和审批设立居住区和变更土地用途之申请。五是为省开发裁判审批设立居住地和变更土地用途之申请提供了制度保障。

之于南非的空间规划法制发展,《发展促进法》的过渡性立法特征非常鲜明。因为该法并未宣布废止种族隔离时代的土地规划和管理法律法规,这使得南非土地规划和管理法制体系更加庞杂,因此南非政府和议会仍需继续努力以重塑南非土地规划和管理法制体系。再者,该法在实施过程中被土地开发商用来绕过其他土地开发申请法律障碍来建造豪华居住区,背离了解决低收入家庭住房保障问题的首要立法目的。

(二)永久宪法为新的国土空间规划立法设定框架(1996)

从组织法角度看,土地管理法的核心问题是确定各级政府的土地管理事权范围,即确定哪级政府对哪些土地管理事项具有立法权和行政权〔[13]〕,它是政府体制在土地管理领域的体现。

按照《南非宪法》〔[14]〕规定,南非实行“合作制政府”体制,致力于实现各层级政府的合作治理。合作制政府系与科层制政府相对而言,前者主张各层级政府的地位是彼此平等的,国家和省级政府对地方政府的干预要受严格限制;后者则更强调下级政府必须服从上级政府。合作制政府的基本原则是“各层级政府之间既相互独立,又相互依赖,且相互关联。”〔[15]〕这意味着,从“功能最适”的组织法原理出发,政府权力和职能纵向配置的重心将下移,即中央向地方下放更多权力,使其承担更多地区性职能,以更好发挥地方积极性和创造性〔[16]〕。再者,在地方政府与其他层级政府间发生的权力归属争议时,首先应分析权限是否属于地方政府。

构建合作制政府,“相互独立”是关键和根本,“相互依赖”和“相互关联”均为其服务。“相互独立”即各层级政府应尊重其他层级政府的权力和职能,《南非宪法》第41条第1款第(e)(f)(g)项对此有明确规定。“相互依赖”意味着各层级政府的“独立”以其具备相应资源、条件和能力为基础,《南非宪法》第41条第1款(h)项对此有原则性规定,第125条第3款、第154条第1款、第155条第6款(a)项则规定国家和省级政府应向地方政府提供支持。“相互关联”意味着各层级政府若不能有效地履行其权力和职能则要受到其他层级政府的干预。《南非宪法》第100条、第139条、第155条第7款则分别规定在省级和地方政府怠于履行或不能有效履行其权力和职能时,国家或(和)省级政府有权进行监督和干预。

事权范围明确是各层级政府“相互独立”的前提。《南非宪法》附件4和附件5分别列明了国家和省级共享立法权以及省级政府专项立法权的职能领域,涉及土地规划和管理的职能领域包括“区域规划与开发”“城市和乡村发展”“省级规划”“市规划(municipal planning)”等四个方面。“区域规划与开发”“城市和乡村发展”在附件4第一部分列明,即其立法权由国家和省级政府共享。“省级规划”在附件5第一部分列明,表明其立法权和行政权由省级政府专享。“市规划”在附件4第二部分列明,说明其立法权由国家和省级政府共享。《南非宪法》第156条第(1)款还规定,附件4第二部分和附件5第二部分所列事项的行政权和管理权专属于地方政府,因此“市规划”的行政权和管理权即由地方政府层面的各市专享。

对于《空间规划和土地利用管理法》的制定,《南非宪法》的贡献还表现下列两个方面。一是,《南非宪法》建立了宪法诉讼制度。按照《南非宪法》,宪法法院可就宪法事项作出裁决;国家机构或(和)省级机构之间因其宪法地位、权力或职能发生争议时,只能由宪法法院管辖之;对议会法、省级法或总统行为的合宪性审查,也需由宪法法院作最终确认。二是,《南非宪法》规定该法生效之前的南非法律法规原则上有效,但应以与《南非宪法》的规定保持一致为前提。这意味着,《南非宪法》的施行在某种程度上使得南非土地规划和管理法制更加复杂;同时,对于《南非宪法》生效前制定的土地管理法律法规,在发生土地规划与管理权限争议时,当事人可以通过向南非法院寻求合宪性审查等司法救济。

(三)地方层面将空间发展框架纳入综合发展规划(2000)

1999年,南非发展与规划委员会公布《发展与规划蓝皮书(初稿)》〔[17]〕对南非土地管理法制存在的问题进行了系统梳理并提出相应建议。在地方政府层面,相应建议包括:一是,首次将“空间规划”的概念及其理念引入到南非土地规划和管理政策体系中。空间规划的优势在于,更强调能动性和前瞻性,更能够对空间发展相关政策进行整合和协调。二是,顺应当代规划体系向综合发展规划发展方向的趋势,建议南非政府要求所有地方政府编制和实施综合发展规划(integrated development plan),并将空间维度充分融入到发展规划中。该建议后被2000年《地方政府:市体系法(LocalGovernment: Municipal Systems Act)》(以下简称“《市体系法》”)采纳。

2000年《市体系法》将“发展”定义为“可持续发展,以及包括社会、经济、环境、空间、基础设施、组织机构和人力资源方面的综合提升,其目的是改善该社区成员尤其是穷人和其他弱势群体的生活质量,并确保该发展是为今世后代服务。”《市体系法》第六章对综合发展计划进行了专章规定。按照该法规定,所有市均应编制发展导向型规划即综合发展规划,而空间发展框架(Spatial Development Framework)则是其法定组成部分,该框架必须载明该市土地管理系统的基本指导思想。按照该法规定,综合发展计划和空间发展框架经批准后具有法律约束力。

市空间发展框架是该市综合发展规划的空间表达,其基本作用在于使得该市能够在土地规划和管理活动与相邻市、省级和国家政府及其有关部门沟通与协调,实现该市土地规划与管理政策在横向和纵向上与相关政策的协调和整合,引导该市将来的空间发展导向,分析地方发展在空间领域面临的挑战,为地方土地规划和管理提供指引。这种要求地方政府将空间规划纳入其综合发展规划中,注重运用战略规划性质的综合发展规划来引导有关发展方向、财政支出优先安排以及空间结构决策的做法,是南非土地规划和管理法制领域的重要创新。该做法为2013年《空间规划和土地管理法》所继承并加以发扬。

(四)过渡立法被违宪审查催生新国土空间规划法(2010)

2010年6月,在“约翰内斯堡市诉豪登省发展裁判所”案〔[18]〕中,《发展促进法》部分章节被判构成违宪,促使新土地管理法必须尽快出台。本案发生的背景是,《发展促进法》施行后,由于该法第五章和第六章规定建设居住地和变更土地用途申请的审批权由省开发裁判所行使,由此形成了豪登省级政府和约翰内斯堡市土地开发审批权的竞合。

约翰内斯堡市认为,按照《南非宪法》的规定,《发展促进法》的上述制度安排侵犯了本来由其专享的行政权,因此向南豪登高等法院提起诉讼请求其确认《发展促进法》第五章和第六章内容的合宪性。理由是,设立居住地和变更土地用途申请的审批属于市对其具有专属权限的地方政府事务,非属《南非宪法》附件4第一部分中列明的任何职能领域。替代性理由是,设立居住地和变更土地用途应属于“市规划(municipal planning)”的范畴,按照《南非宪法》第156条第(1)款和该宪法附件4第二部分规定,“市规划”的制定和实施属于地方政府的专属权限。

该案最终被提交至南非宪法法院。宪法法院认为,综合分析《南非宪法》第40条、第41条第1款第(e)(f)(g)项、第100条和第139条等规定,应认为南非“合作制政府”体制的基本逻辑是,首先应在制度建构上确保各层级政府均享有一定程度的自治权。这意味着,应由南非宪法明确界定各层级政府的权力边界,而且各层级政府都应尊重其他层级政府的权力和职能。并且,除非对《南非宪法》规定的情形以临时性方式进行干预并严格遵守法定程序,否则国家和省级政府均不得剥夺或干预地方政府的专有权限。因此,本案分析的重点落脚在应如何理解《南非宪法》附件4第二部分中列明的其行政权和管理权专属地方政府的“市规划”概念,即设立居住地与变更土地用途申请之审批权能否为该概念所涵盖。

宪法法院认为,《南非宪法》虽未对“市规划”一词给出明确解释,但结合该法附件4和附件5中“区域规划与发展”“省级规划”等用语来看,这些表达中“规划”一词的前缀既指明了该职能领域归属哪个层级政府,也给定了理解“规划”一词的语境。对“市规划”中“规划”一词的理解应在市语境下进行,而此时“规划”通常被用于表达对土地利用的控制和监管。因此,宪法法院认为,设立居住地和变更土地用途申请的审批权属于“市规划”职能领域的范畴。宪法法院最后的结论是,《发展促进法》第五章和第六章与《南非宪法》不相一致构成违宪,并要求南非议会在24个月内修改该法或制定新法。

事实上,南非政府在2001年公布《空间规划与土地利用管理白皮书》同时,也同时新土地管理法的草案。此后,该立法工作虽持续推进却屡遭搁浅。2008年南非政府再次将新版土地管理法案提交南非议会,最后也因争议太多而不得不撤回。就在南非新土地管理法出台看似遥遥无期之时,南非宪法法院在“约翰内斯堡市诉豪登省发展裁判所”判决中,充分展现了其作为积极立法者〔[19]〕的角色,为南非议会制定该法设定了最后期限,成为推动2013年《空间规划和土地利用管理法》出台的决定性力量。

三、南非空间规划立法的主要经验:迈向空间规划框架法

2013年颁布的《空间规划和土地利用管理法》吸收和融入了世界上先进的空间规划理念,为南非构建起各层级政府规划事权明晰的空间规划体系,实现了在南非全国范围内空间规划与土地管理法制的统一和重塑,使得南非土地规划和管理法制得到“凤凰涅槃”般新生。

(一)立法框架、空间规划体系与规划权配置

《空间规划和土地利用管理法》由序言、正文(共七章61条)和三个附件组成。第一章规定了立法目的、空间规划体系与空间规划类型等。第三章规定了各层级政府的空间规划和土地管理权限及其相互关系。第二、四、五、六章分别规定了土地开发原则、规范和标准(norms and standards)、空间发展框架、土地利用计划(land use scheme)、土地开发申请四种空间治理工具。第七章规定了配套法规的制定、法律责任和过渡安排等。三个附件分别规定了省级规划立法的重点、土地利用用途分类及应废止的法律。

制定《空间规划和土地利用管理法》主要是为实现下列目的:一是为南非提供一个统一的、有实效的和综合性的空间规划和土地利用管理体系,二是确保该体系能够促进社会包容和经济包容,三是规定土地开发的基本原则、规范和标准,四是实现土地资源可持续利用和有效率利用,五是在土地管理领域构建“合作性政府”,六是实现南非空间均衡发展。

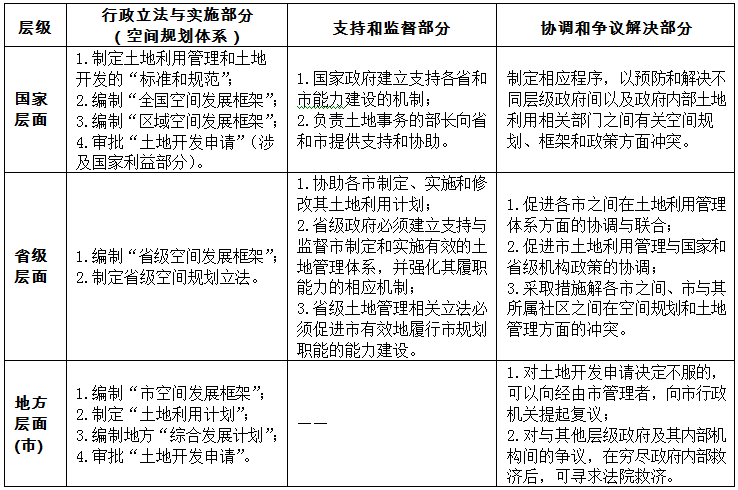

《空间规划和土地利用管理法》第4条规定,南非空间规划体系由开发原则、标准和规范、空间发展框架、土地利用计划与土地开发申请等四种空间治理工具组成。该法第二至六章作为该法的核心内容,其实就是南非空间规划体系的法律化。该法对南非各层级政府空间规划和土地管理权的配置,与南非空间规划体系以及空间规划类型直接对应,是对《南非宪法》中规定的各层级政府规划权限的具体化(详见表格1)。

表格1:南非的空间规划体系与空间规划权限划分

(二)空间规划体系要素之一:原则、规范与标准

按照《空间规划与土地利用管理法》的规定,包括所有国家机构以及负责执行土地利用和管理立法的其他机关在内,在从事空间规划、土地开发和土地管理活动时都应遵守空间正义原则、空间可持续性原则、效率原则、空间韧性原则以及善治原则。这些原则其实是对南非政府《空间规划和土地利用管理白皮书》中建议的原则进行吸收并加以改进的结果。〔[20]〕

为增强开发原则的指导性,该法详尽地列明了这些原则的内涵。空间正义原则要求,所有空间治理工具都要促进弱势群体和区域的空间融入,纠正空间发展不均衡问题,确保任何人都能不受歧视地享受空间利益。空间可持续性原则要求,空间规划和土地管理体系须特别注重保护优质农用地,确保土地利用措施和环境管理措施相协调,将土地开发所有成本都纳入考虑,注重所开发区域的可持续性,限制城市扩张等。效率原则要求,土地开发要最大化利用现有资源和基础设施,设计决策程序要实现所有负面影响的最小化,土地开发程序要畅通且有效率等。空间韧性原则要求,空间规划和土地管理体系要保持灵活性,确保最可能遭受经济和环境冲击的社区的生计可持续性。善治原则要求各层级政府要以统筹方法推动土地利用和管理,所有政府部门均须对空间发展框架的编制或修改提出本部门意见并遵守其他任何明定要求,及时地遵守土地管理相关法律的要求,在进行空间治理决策时要确保公众参与的有效性。

为更好地实施上述原则,南非负责农村事务的部长必须依据该法制定用于土地开发的“规范和标准”。这些规范和标准必须反映南非土地管理的国家政策及其优先安排,必须促进社会包容、空间平等、乡村振兴、都市更新和可持续发展,必须确保土地开发和管理流程符合效率和效能的要求,必须包括对现行土地利用模式的分析报告、理想的土地利用模式之框架、关键经济领域相关的当前和将来土地用计划、如何确定具有战略意义的未利用地等,必须在适当尺度上实现所有地图和图表符号体系的标准化,必须针对不同地理区域、土地利用类型和开发需求进行差异化处理,必须就本法守法和执法情况提供有效的监督和评价机制。

(三)空间规划体系要素之二:空间发展框架

《空间规划与土地利用管理法》对空间发展框架的制度建构,是以政策引导功能和政策整合与协调功能为中心议题,从实体和程序两个面向而展开的。

1.空间发展框架在国土开发的政策引导功能及其制度建构

为发挥空间发展框架在国土开发的政策引导功能〔[21]〕,该法规定各层级空间发展框架必须列明在其确定的空间结构区域中,各项公共和私人基础设施和土地开发投资的重点性排列、动员机制、顺序安排以及执行机制等方面的具体安排;有关编制机关还必须至少每五年对空间发展框架进行一次审查,并在必要时对其进行相应修改。

除上述概括性要求外,《空间规划与土地利用管理法》还对各个层级空间发展框架的内容提出了明确要求。其中,全国层面和区域层面空间发展框架必须指明在南非或者特定区域土地利用的理想类型。而且,区域空间发展框架还必须提供该区域内进行空间规划、土地开发和土地利用管理的基本方针,以及就如何实施和资助该框架提出建议。省级空间发展框架应从空间角度阐明本省土地开发政策、战略和目标,还应指明土地利用开发的理想类型和预期类型,包含划定不适合进行一般性开发或者特定类型开发的区域。

市空间发展框架的政策引导功能最突出。主要表现框架内容方面:同时包含一个中期(五年)空间发展规划和长期(十至二十年)空间发展愿景声明,以列明该期间空间增长和发展的理想类型;应评估未来五年的人口增长、住房需求、经济活动、就业趋势及其定位,列明当前和将来优先进行公私投资的区域、满足发展需求所需的基础设施工程和服务的位置要求、可适用包容性住宅政策的指定区域等;应包含针对本市环境压力和机会的战略评价,以空间形式指明本市发展项目所需的资本支出框架,还应包含一个对本框架的实施计划。

2.空间发展框架的政策协调和整合功能及其制度建构

为强化空间发展框架的政策协调和整合功能〔[22]〕,《空间规划和土地利用管理法》不仅提出了明确的概括性要求,即国家和省级政府以及各市必须参与到对其产生影响的其他层级政府空间规划和土地管理过程中,以确保各层级政府制定的计划和项目能够相互融合、彼此一致和相互协调。而且,还针对各层级空间发展框架的编制过程及其内容提供了明确要求。

按照《空间规划和土地利用管理法》规定,市空间发展框架承担的政策协调任务最轻,主要表现为该框架必须对该市所有政府部门的部门性政策之空间表达进行协调、联结和整合。全国空间发展框架承担的政策协调和整合任务次之。主要表现为:在编制框架时,必须考虑对空间规划、土地开发和土地利用管理产生影响的公共与私人团体之政策、计划和项目,以及与这些政策、计划和项目相互之间的协调有关的任何事项;在框架内容方面,全国空间发展框架必须对省级和市两个层级政府的空间发展框架进行整合和协调。

省级空间发展框架承担的政策协调、整合和联结任务最重。在编制过程中,各省省长必须对“省级规划及其发展战略与国家政府的政策”“省级政府内部不同部门间的规划、政策和发展战略”以及“不同市之间的规划、政策和发展战略”进行协调、整合与联结。在内容方面,省级空间发展框架必须对省级政府内不同部门的专门性计划之空间表述进行协调和整合,必须为相邻市的空间发展框架之间的协调和整合提供基本框架,必须对市空间发展框架与省级空间发展框架以及可能适用的区域空间发展框架进行协调。

(四)空间规划体系要素之三:土地利用计划

按照《空间规划与土地利用管理法》的规定,所谓“土地利用”是指依据该土地利用计划或现行计划或依据有权机关发布的许可、同意或任何其他授权,其对土地的利用乃为合法行为之用途,包括对该种土地用途设定的任何条件。为进行土地用途管制,执行空间发展框架的内容,每一市都应制定一个单一的适用于该市全境的土地利用计划。

在南非空间规划体系中,土地利用计划应定位为市空间发展框架的实施机制。土地利用计划旨在推动市经济增长,促进社会融入,实现有效率的土地开发,实现对公共健康、环境和自然资源影响的最小化。为保护公共利益、促进弱势群体社区发展以及推动实现市愿景和发展目标,市可以对土地利用计划进行修改。土地利用计划必须要执行市空间发展框架和综合发展计划中的内容。除土地用途管制内容外,土地利用计划必须包含旨在促进空间发展框架和其他发展政策有效执行的土地利用和开发激励机制,还必须包含旨在促进国家和省级政策有效执行的土地利用和开发方面的规定。

“土地利用计划”的核心内容是土地用途管制制度〔[23]〕,其基本构造应为“不作为义务+实效性保障措施”。集中体现在该法第24条第2款和第25条第2款规定,即该计划在内容上必须包含针对市域内全部土地的土地用途分类之适当类型、标明市内所有土地之土地用途类型的地图、列明在任何区域有关土地利用和开发的程序和条件的法规以及对土地利用计划所作所有修改的登记薄。因此,该计划实际上划定了每一寸土地的法定用途,任何人负有非经许可不得对特定土地为其法定用途之外使用或开发的义务,否则应受相应行政处罚。

在发生违反土地法定用途的土地违法行时,主要下列三种应对措施。首先,该市政府可任命其官员对该行为进行现场调查,该调查官员依法可采取查封和扣押相关物品等行政强制措施。其次,该市政府可申请法院向违法主体发布下列命令:一是禁止任何以违反土地利用计划的方式使用土地,二是授权拆除以违反土地利用计划方式设立的任何建筑物,三是指示其采取其他任何适当的预防或者救济措施。再次,该调查官员可采取实效性确保措施,即向违法行为主体发布“守法通知书(compliance notice)”,该通知将持续有效直至相关违法行为得到纠正且该调查官员向违法行为主体签发“守法证明书(compliance certificate)”。相对于在我国在土地执法中普遍存在“以罚代管”与轻视制止和纠正行政违法行为及其后果的问题〔[24]〕,南非这种做法更注重土地行政执法的实效性〔[25]〕,更能彻底纠正土地违法行为及其后果的问题。

(五)空间规划体系要素之四:土地开发申请

在《空间规划和土地利用管理法》中,所谓“土地开发”是指在土地上建造建筑物或构筑物,或者改变土地用途,包括设立居住地、进行土地细划(subdivision of land)或土地整理(consolidation of land),以及对土地利用计划许可之土地用途的任何偏离。相对于“土地利用计划”系对所有土地之法定用途的初始确定,土地开发申请在本质上应为依法申请对该初始确定的法定用途进行变更的土地利用许可制度。

《空间规划和土地利用管理法》的制度创新在于,其对土地开发申请的审批采取准司法的合议庭制审理方式,而非采取行政首长负责制。为此,各市须成立市规划裁判所。所有申请须首先提交至市,其中涉及国家利益的申请应由其移交至南非政府负责土地事务的部长裁决。为审批土地开发申请,裁判所须指定三名成员组成合议庭,其中一名成员为合议庭主持成员。土地开发申请的裁决采多数决原则,若反对和支持意见票数相同,以该主持成员的意见为准。对于某些土地开发申请,也可由市某一官员以独任制方式审裁。

在实体方面,市规划规划裁判所在审理和裁决土地开发申请时,必须受《空间规划和土地管理法》第二章开发原则的指导,必须与该章规定的规范与标准、为保护和促进农用地可持续利用而制定的措施、国家和省级政府制定的政策以及市空间发展发展框架保持一致,而且必须考虑公共利益、宪制转型的迫切任务与国家的义务、申请相关的事实与情况等、所有相关当事人各自的权利与义务、基本建设工程与社会性基础设施以及开发空间的现状及开发申请对其影响等。对于所做出的任何决定,市规划裁判所必须说明理由。

在审判结果方面,对于任何土地开发申请,市规划裁判所可依法对其全部或部分予以批准,或驳回该申请。在市规划裁判所裁判决定后,其权利受到该决定影响的人(包括土地开发申请人、市政府与利害关系人),可书面向该市行政机关提起复议,也即复议也由本市所属政府部门负责。但是,该市可指定本市以外的机构,代替市行政机关作为复议机构。

(六)空间规划体系要素的法律属性及其相互关系

1.空间规划体系要素的法律属性

综合分析《空间规划与土地利用管理法》的有关规定,应认为空间发展框架仅具有对内效力即仅对本机政府及其所属部门具有约束力,对一般公众则没有法律约束力。但是,市空间发展框架的法律性质则应定位为法规命令。因为该法明确规定,市规划裁判所或其他有关机关就土地开发申请作出裁决时,其所作决定必须与市空间发展框架保持一致。至于土地利用计划,该法明确规定其具有“具有法律效力”,具体而言应属于法规命令性质的行政命令〔[26]〕。这意味着,包括所有土地所有者和利用者在内的任何人都应遵守土地利用计划,任何土地只能按照土地利用计划允许的用途使用土地。

2.空间规划体系各要素间的关系

在开发原则、规范与标准、环境立法(治理工具)与其他空间治理工具的关系方面。首先,各层级空间发展框架、土地利用计划以及土地开发申请的裁决都必须遵守环境立法或者承认相关环境管理机关采取的环境治理工具。其次,按照《空间规划和土地利用管理法》的规定,国家、区域、省级和市三个层级四种空间发展框架在内容方面都须执行该法第2章中规定的土地开发原则、规范与标准,土地开发申请的裁决也应遵守该原则、规范和标准。

在各层级政府空间发展框架的相互关系方面。首先需注意,各层级空间发展框架间并非完全是等级制关系。比如,按照《空间规划和土地利用管理法》的规定,在省级空间发展框架与市空间发展框架存在不一致时,省长必须依据《政府间关系框架法》的规定,采取相应措施支持对该两者进行修改以实现其内容上的一致。另外,该法并未规定区域空间发展框架的体系定位。从编制主体及其内容看,应认为区域空间发展框架系全国性空间发展框架,所以省级空间发展框架应与其保持一致。再者,区域空间发展框架实质是国家针对某特定地域的土地政策和优先安排,其功能与《空间规划与土地利用管理法》第二章中规定的“标准与规范”类似,所以市空间发展框架应与区域空间发展框架保持一致。

在全国和省级空间发展框架与本层级政府其他政策的关系方面。在国家层面,全国空间发展框架必须在全国层面强化土地开发和土地利用管理活动的协调程度。在省级层面,除了上文已经提及的省级空间发展框架必须对省级政府内部各部门政策的空间表达进行协调和整合外,所有省级发展规划、项目和计划也必须与省级空间发展框架的内容保持一致。

在市空间发展框架与本层级政府政策的关系方面。首先,按照《市体系法》的规定,市空间发展框架必须作为市综合发展规划的组成部分而进行编制。其次,土地利用计划必须贯彻市空间发展框架和综合发展规划,必须与市空间发展框架保持一致,为此各市必须至少每五年对该土地利用计划进行一次审查。再次,市空间发展框架在内容方面应包含一个实施计划,而该实施计划可以对土地利用计划进行必要修改。

四、南非空间规划法对我国的启示:坚持法典化立法思维

对南非空间规划立法经验的借鉴应坚持理性的态度。首先,应认识到南非《空间规划和土地利用管理法》的有效实施本身也面临诸多挑战。其次,应对比南非空间规划立法经验,发现我国国土空间规划体系建构及其立法中存在的短板并提出相应建议。

(一)南非《空间规划和土地利用管理法》实施中面临的挑战

《空间规划与土地利用管理法》虽然于2013年8月获得通过,却于2015年7月1日方生效。由于该法本身系框架法,其实际运行必然有赖大量配套性立法的到位。但是,南非政府制定的该法之实施条例在2015年11月方生效。由此导致的后果如同“多米诺骨牌”效应,即作为配套性立法的省级立法以及市层面的土地利用计划也都因此不能及时到位,同时市规划裁判所也不能及时成立。结果是,截至2017年,以南非东开普省和夸祖鲁-纳塔尔省为例,该两省有82%的市实际上无法受理土地开发申请。因此,截至目前《空间规划与土地利用管理法》的实际运行时间仍然较短,其实施效果如何较难评价。

《空间规划与土地利用管理法》的有效实施也面临诸多挑战。首先,地方政府虽然被授予最为繁重的空间规划和土地管理监管责任,但是其空间规划与土地利用的监管资源和能力却与其责任严重不匹配。其次,该法虽然就空间规划的政策整合与协调功能作出了各种制度安排,但是该整合和协调功能能否以一种符合效率与效能的方式得到实现有待观察,因为按照南非政府所实行的是“合作制政府”,各层级政府间并不存在上下服务关系。再次,土地开发申请的裁决及其复议均由市政府负责,其复议效果如何令人怀疑。在我国,行政复议制度的实施效果就颇受诟病。还有,该法现有规定尚难以确保公众有效参与国土空间治理,尤其是在土地利用计划和土地开发申请制度部分,对作为利害关系人之第三人的权利保护仍需强化,否则将会影响该利害关系人对土地开发申请审裁结果的接受程度。

(二)南非《空间规划和土地利用管理法》对我国的若干启示

南非《空间规划与土地利用管理法》立法经验对于我国的启示,主要可以从微观的制度设计和宏观的立法思路和体系架构两个方面进行。前者上文已较为详细地论及,后者则主要体现其在所采取的以框架法推动实现国土空间治理法典化的努力方面。

首先,南非《空间规划和土地利用管理法》是以法典化方法制定的国土空间治理框架法。作为立法技术,相对于以结果导向的法典化活动,框架法可被视为是一种过程导向的法典化。以环境立法为例。前者以制定形式上的环境法典为根本目标,不仅需要广泛社会共识与国家最高决策层的支持,还必然会涉及到“适度”环境法典化〔[27]〕之“度”的判断问题。后者则并不以制定环境法典为最终目标,不刻意追求形式化的环境法典,而是力求不断增强环境法律制度的体系化、聚合化、减量化与优质化,其所体现的是一种立法方法论自觉〔[28]〕。作框架法的优势在于,它不仅能够很好地起到储法、找法、用法、立法、守法和专业教育等体系化效益〔[29]〕,也可以应对立法者面对新生事物时面临的认知挑战,还可以使行政机关具有较大的灵活性。更重要的是,它可被视为法典化的初级阶段为高级阶段的法典化积累经验和智慧。〔[30]〕

其次,南非《空间规划与土地利用管理法》在本质上就是国土空间规划体系的法律化。在该法中,空间规划有广义和狭义两种用法。广义的国土空间规划(体系)应该覆盖国土空间开发与保护(偏重宏观层面)、狭义的国土空间规划(偏重中观层面)以及土地利用管理(偏重微观层面)三个层面,三者是一个紧密联系的有机整体。国土空间开发和保护要实现空间均衡发展,就必须依靠国土空间规划体系和土地利用管理制度的支撑。土地利用管理制度要实现在特定区域人口、资源与环境的动态平衡,也必须借助国土空间开发保护和空间规划体系之目标设定与制度建构。〔[31]〕对我国的启示在于,与其为分别制定国土空间开发保护法和国土空间规划法而研究如何进行制度的切割、协调与整合问题,不如研究如何通过制定一部国土空间治理法来更好地实现三者在同一法律中的体系自洽。

再次,在南非《空间规划与土地利用管理法》中,空间规划的核心功能乃是中长期政策引导以及对空间发展相关政策的整合与协调。法律是整体性的存在,在整体之中还存在着由要素构成的体系。〔[32]〕《空间规划与土地利用管理法》的核心就是南非空间规划体系的整体性存在。不同层级的空间规划既发挥着其作为战略性规划所普遍具有的政策引导、政策整合和协调作用,也发挥着与其所在层级相匹配的独特作用。其中,全国性空间规划偏重宏观引导,省级空间规划偏重发挥政策协调和整合作用。至于地方层面空间规划,该法通过“空间发展框架-土地利用计划-土地开发申请”的制度设计,既维护了国家空间发展战略的统一性,也确保了地方空间发展的灵活性与主动性〔[33]〕,还能发挥其土地利用的微观管控作用。

第四,南非《空间规划与土地利用管理法》在地方政府层面较好地实现了发展规划与空间规划的制度耦合。同中国相似,南非也实现五年制发展规划制度。〔[34]〕对于实现空间均衡发展而言,空间规划与发展规划之间的有效协调至关重要。该法与《市体系法》要求市空间发展框架必须作为该市综合发展计划的组成部分进行编制,有利于实现两者间的协调,预防和避免两者在实施过程中可能产生的“两张皮”问题或相互抵触问题。在我国,在2018年国家机构改革后,已形成了自然资源部门主导的空间规划与发展改革部门主导的发展规划两大规划体系。如何实现两者在制度建构与运行中的协调和配合,关系到空间规划能否切实起到空间管控和为发展规划提供空间保障的双重作用,必将成为我国立法的重要课题,南非的相关探索与经验可为我国提供参考。

基于以上对南非空间规划与土地利用管理立法经验的分析,笔者认为:目前我国当务之急是调整关于国土空间开发保护法和国土空间规划分别立法的立法取向。与其耗费有限资源与精力去研究国土空间开发保护法和国土空间规划法各自的制度设计,以及随之而来的制度与功能方面的切割、协调与配合问题,莫若运用法典化思维以框架法的模式对国土空间开发保护和国土空间规划进行整合立法,在同一立法文本中研究如何实现国土空间开发保护的目标、如何科学地构建国土空间规划体系、如何更好地实现对所有国土空间进行用途管制以及如何理顺三者之间的内在逻辑关系,如此更能实现国土空间治理立法与以“优化协同高效”为目标〔[35]〕的规划体制改革的共鸣,更能把我国国土空间治理之制度优势转化为治理效能,乃是顺应当今时代国土空间规划体系建构与立法潮流的明智之举。

The Approaches to Spatial PlanningLegislation and its Legal Framework:Lessons from South Africa

Zhang Zhong-li

Associate Professor, Institute of Law of Chinese Academy of SocialSciences.

Abstract: Our governmenthas been legislating on the spatial development and protection law and theSpatial Planning Law.The key problem is to choose which model, bearing strongimplications on the coordination of the specific institutions and functionsbetween these laws and the existing land management act. The South Africa’sSpatialplanning and the land use management act with the spatial planning system asits heart, taking the framework legislative model with the integration ofspatial planning and land use management, shows that land use management isindispensable part of the spatial governance system.We need to learn from theSouth Africa and reorient the legislative direction. To enhance the systematizationof spatial governance law, thattaking the codification wayand making one singleact covering the spatial development, spatial planning and land use managementis much more wise.

Key Words: SpatialPlanning Legislation, Spatial Planning and Land Use Management Act, the SpatialPlanning System, the Framework Act, SouthAfrica

【注释】

*张忠利,中国社会科学院法学研究所助理研究员,法学博士。

〔1〕主要代表性成果包括陈明灿:《国土整合制度之研究-德国实施经验阐述》,载《人文及社会科学集刊》1997年第4期。罗超等:《从土地利用规划到空间规划:英国规划体系的演进》,载《国际城市规划》2017年第4期。黄伟:《现代美国土地利用规划的发展及其启示》,载《中国土地科学》2002年第6期。黄宏源等:《日本空间规划法的变化与借鉴》,载《资源导刊》2018年第1期。周静、沈迟:《荷兰空间规划体系的改革及启示》,载《国际城市规划》2017年第3期。张书海等:《荷兰环境与规划法对我国规划法律重构的启示》,载《国际城市规划》2020年第2期。

〔2〕郑家馨:《南非史》,北京大学出版社,2010年版,第1-18页、第49-56页。

〔3〕洪永红等:《非洲法导论》,湖南人民出版社,2010年版,第49-56页。

〔4〕周姝天等:《英国空间规划经验及其对我国的启示》,载《国际城市规划》2017年第4期,第82页。

〔5〕See Mark S. Kende, The South African Constitution Court’sEmbrace of Socio-Economic Rights: A Comparative Perspective, Chapman LawReview, 2003 Vol.6, p138.

〔6〕吴志光:《普通法传统下第一个宪法法院-南非宪法法院》,载马汉宝教授八秩华诞祝寿论文集编委员会编辑《法律哲理与制度:公法理论》,元照出版有限公司,2005年版,第126页。

〔7〕杨伟民:《建立系统完整的生态文明制度体系》,载《光明日报》2013年11月23日,第02版。

〔8〕王灿发等:《中国环境法法典化的证成与构想》,载《中国人民大学学报》2019年第2期,第2-14页。

〔9〕李林林等:《国土空间规划立法的逻辑路径与基本问题》,载《中国土地科学》2019年第1期。

〔10〕严金明等:《国土空间规划法的立法逻辑与立法框架》,载《资源科学》2019年第9期。

〔11〕王操:《“多规合一”视阈法我国空间规划的立法构想》,载《甘肃政法学院学报》2019年第6期。

〔12〕张忠利:《生态文明建设视野下空间规划法的立法路径研究》,载《河北法学》2018年第10期。

〔13〕J Van Wky, Planning in All its (Dis)guises: Spheres of Government, FunctionalAreas and Authority,PotchefstroomElectronic Law Journal, 2012 Vol.15 No.5,pp.288-314.

〔14〕《南非宪法》中译本可参考孙谦等主编《非洲十国宪法》,中国检察出版社,2013年版,第212-315页。

〔15〕按照《南非宪法》第40条、第151条和第155条规定,在南非共和国,政府由国家、省级和地方政府三个层级组成。其中,地方政府则是由市组成,按照其立法权和行政权不同,市又划分为三种不同类型。《南非宪法》有意使用“层级(sphere)”的表达而非“级别(tier)”,以凸显其构建“合作制政府”之意旨。

〔16〕李长晏:《迈向府际合作治理:理论与实践》,元照出版有限公司,2007年版,第65页。

〔17〕发展与规划委员会认为,正式的《发展与规划蓝皮书》文本应当由南非政府土地事务部确定和公布。

〔18〕The City of JohannesburgMetropolitan Municipality v GautengDevelopment Tribunal, 2010 (6) SA 182 (CC).

〔19〕许宗力:《宪法法院作为积极立法者》,载《“中研院”法学期刊》2019年总第25期,第1页。

〔20〕Ministry of Agriculture and LandAffairs South Africa, Wise Land Use:White Paper Spatial Planning and Land Use Management, July 2001.

〔21〕Atsushi Koresawa and Josef Konvitz, Towards a New Role for Spatial Planning,In: Organisation for Economic Co-operation and Development eds., Towards a New Role for Spatial Planing,OECD, 2001, pp.11-32.

〔22〕Cullingworth and Nadin, Town and Planning in the UK, 14thedition, Routledge, London, 2006, p61.

〔23〕谢哲胜:《财产法专题研究(三)》,中国人民大学出版社,2004年版,第249-259页。

〔24〕张淑芳:《行政处罚实施中违法行为的纠正途径》,载《法学》2013年第6期,第138页。

〔25〕王贵松:《经济诱导措施与行政法的实效性保障》载《当代法学》2015年第2期,第3页。

〔26〕叶俊荣:《行政命令》,载翁岳生主编《行政法(上)》,中国民主法制出版社,2009年版,第509-511页。

〔27〕李艳芳等:《比较法视野中的我国环境法法典化》,载《中国人民大学学报》2019年第2期,第15-28页。

〔28〕曹炜:《环境法法典化的方法论自觉》,载《中国人民大学学报》2019年第2期,第39-51页。

〔29〕苏永钦:《寻找新民法(增订版)》,北京大学出版社,2012年版,第76-77页。

〔30〕王灿发等:《中国环境法法典化的证成与构想》,载《中国人民大学学报》2019年第2期,第2-14页。

〔31〕[荷]弗雷德·霍马等:《空间规划与开发法导论》,李林林等译,地质出版社,2018年版,第49页。

〔32〕陈金钊:《用体系思维改进结合论、统一论-完善法治思维的战略措施》,载《东方法学》2018年第1期,第94页。

〔33〕陈雯:《国家力推国土空间规划如何既解决本地发展又贯彻统一性》,载《第一财经日报》2019年10月24日第A11版。

〔34〕为解决在规划领域面临的各种问题,南非政府目前正在研究制定“综合规划法案(integrated planning bill)”。

〔35〕王晓晖:《坚持优化协同高效推进党和国家机构改革》,载《人民日报》2018年3月19日,第08版。

原文载于《中国政法大学学报》2020年第3期,本网转载时略有修改。