字号:

字号:小

中

大

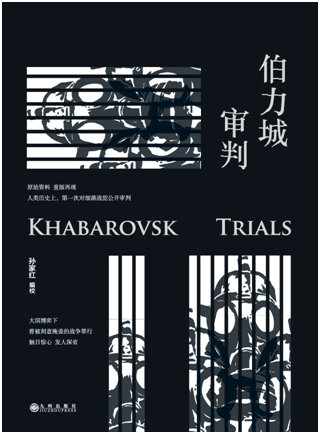

2015年5月,《伯力城审判——沉默半个世纪的证言》在九州出版社首次出版。随后,受到新华社、《解放日报》、《人民法院报》、《中华读书报》、《中国纪检监察报》、《中国青年报》、《法制日报》等数十家媒体关注和密集报道。同年8月15日,本人又应邀在凤凰卫视“世纪大讲堂”栏目担任主讲,专门介绍了伯力城审判的来龙去脉。随后,中国法院网络电视台也进行系列专访,以示不忘历史,展望未来。

某位媒体记者曾经当面告知,原来对于二战之后的系列审判,国内媒体一般只涉及“三大审判”,即纽伦堡审判、东京审判,以及南京国民政府对于日本战犯的审判。这本书出版后,现已改成“四大审判”,并且在当年《人民法院报》为纪念世界反法西斯战争胜利70周年策划的整整70版纪念特刊中,为伯力城审判特别留下了两个整版。总之,这本书出版后,在极短的时间内便产生广泛社会影响,大大超出原来设想,也算是“无心插柳柳成荫”。

本人在原版序言中,曾提出一个主张,即:面对中华民族曾经遭受的苦难,我们应该学会从“拒绝遗忘”调换为“正视历史”。主要考虑到,我们以往对于历史——尤其苦难历史的“拒绝遗忘”,强调未免过多;相比之下,却似乎少了些许正视历史的勇气。当然,对于国家民族的苦难历史,我们都不应该遗忘,一方面,我们一般都会同意,拒绝遗忘并不是为了记住仇恨,而是为了更好地面向未来;另一方面,拒绝遗忘本身,并不足以帮助我们找到化解历史宿怨之道。因而,我们更需要在思想上学会正视历史,从历史中找到真正有价值的经验和教训。正如鲁迅先生所言,“真的勇士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”。正视历史和正视现实一样,其实都需要十足的勇气。

于今而言,每当我们看到一些媒体上仍在不断上演“手撕鬼子”之类的“抗日神剧”,便忍不住想大声疾呼:赶紧把这些历史虚无主义的东西停止吧!我们有责任将历史的真相告诉大众,真正的战争绝非儿戏,炮火连天、枪林弹雨之下,是人类彼此之间的杀伐戕害。一个习惯戏说或歪说历史的民族,不仅令人感到浅薄幼稚,更注定是没有未来和希望的。

遗憾的是,我们对于这场与中国人关系密切的历史审判,不管是历史学界,还是国际法学领域,长期缺乏研究。2015年《伯力城审判》出版后,尽管在社会媒体产生广泛影响,但对学术界的触动似乎不大。2018年5月7日,全长22小时5分57秒的伯力审判原始录音资料,正式入藏吉林省长春市伪满皇宫博物院,欲图充分利用这批录音资料,恐怕尚需时日。

不管怎样,今日《伯力城审判》再版,给予笔者和读者一个重温历史的机会。让我们通过阅读历史,近距离感受那个黑暗年代中华民族所遭受的苦难悲歌。让我们通过阅读历史,磨砺心志,找到直面人生、正视历史和未来的勇气。

谨此向那个时代无数逝去的灵魂,献上最诚挚的哀悼和敬意!是为序。

己亥冬月廿九日于京西寄庐

从“拒绝遗忘”到“正视历史”

——《伯力城审判》原版代序

今年(2015)恰逢世界反法西斯战争结束的第70年。可以想见,在世界范围内——尤其当年参战各国,将会有多种多样的活动来纪念这场旷日持久、创巨痛深的人类浩劫,关于这场战争的记忆将被大规模唤醒,许多战争往事则会以形形色色的方式,重新涌入现时人们的生活当中。在这抚今追昔的庄严时刻,本文所要论及的是一场近乎被国人遗忘、但十分重要的战后国际审判活动——1949年12月25-30日,在前苏联远东城市哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)针对日军“准备和使用细菌武器”的战争罪行,对包括最后一任关东军司令山田乙三等人在内的12名日本战犯进行的公开审判。因为哈巴罗夫斯克原属中国领土,在汉语中旧名“伯力城”,故这场审判又名“伯力城审判”或“伯力审判”(Khabarovsk Trials)。

伯力城审判产生于特定的国际时势背景下,长期遭受人为“曲解”和掩饰,并未引起足够重视。二战后,关于战犯的国际军事审判,最著名者莫过于纽伦堡审判(Nuremberg Trials,1945.11.21-1946.10.1)和东京审判(Tokyo Trials,1946.1.19-1948.11.12),此二者不仅为战争犯罪审判开辟崭新纪元,更衍生若干国际法律规范,对形塑战后世界政治格局影响深远。历来关于这两场审判的研究者和研究成果众多,也最为国人熟知。但就战后远东国际军事法庭对日本战犯的审判惩处而言,与日本军国主义所犯下的诸般战争罪行相比,太过局限。即如关于日本战争罪行的揭露发现,乃至相关战犯的审判追责,都很不彻底,或曰存在严重的“漏罪”问题。仅就中国所遭受的战争苦难来说,在数十年日本侵华战争中,除常规战争带来的破坏摧残、奸淫掳掠等暴行外,还有更令人发指的,日军利用中国人进行的各类“活体实验”[1]、细菌武器开发、实施细菌战等罪行。

二战结束前后,中国的南京国民政府和苏联政府曾就日本细菌战罪行进行调查取证,随将所获各项证据材料提交远东国际军事法庭,苏联甚至还曾押送两名亲身参与实施细菌战实验的日本战俘(柄泽十三夫和川岛清)到东京作证,拟就日军细菌战罪行提起诉讼。但在美国政府的野蛮干预和精心掩护下,昔日细菌战罪魁石井四郎、北野政藏、若松次郎、笠原辛雄,以及亲自批准组织进行细菌战的裕仁天皇等人,皆被免于起诉,幸逃法外。这样一个结果,对于那些因为细菌战(包括相关实验)而遭受伤亡的各国罹难者——尤其对于其中占据绝大比例的中国罹难同胞来说,显然有失公平和正义。

为何会发生这样的状况?从二战结束前后的国际形势来看,随着战事逐渐接近尾声,围绕国家利益和意识形态等方面的对立分歧,美、苏两大阵营之间的角逐竞争日益激烈。自1946年3月5日英国首相丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”,冷战正式拉开序幕。而发生于1946年1月至1948年11月的远东国际军事法庭审判,自调查取证、开庭审理,乃至裁判处决,整个过程都被笼罩在冷战的阴云之下。最终,东京审判历时两年有余,竟未能将日本细菌战犯送上国际法庭,这不能不说是一种历史的遗憾。

然而,对日本细菌战罪行的揭发取证、对细菌战犯的国际司法审判并未就此终结。同样基于美、苏两大阵营的针锋对立,1949年12月25日至30日,苏联在其远东著名城市伯力城设置特别军事法庭(即滨海军区军事法庭),从当时拘禁的数万战俘中遴选出12名细菌战犯,就其所犯细菌战争罪行,进行公开审判。这12名战犯分别是:前日本关东军总司令陆军大将山田乙三,前日本关东军医务处长军医中将梶冢隆二,前关东军兽医处长兽医中将高桥隆笃,前第七三一细菌部队部长军医少将川岛清,前第七三一部队分部长军医少佐柄泽十三夫,前第七三一部队部长军医中佐西俊英,前第七三一部队支队长军医少佐尾上正男,前第五军团军医处长军医少将佐藤俊二,前第一○○细菌部队科学工作员中尉平樱全作,前第一○○部队工作员上士官三友一男,前第七三一部队第六四三支队医务实习员上等兵菊地则光及前第七三一部队第一六二支队医务实验员久留岛祐司。经过这场审判,苏联向全世界昭告日军曾在战争期间“准备和使用细菌武器”的犯罪事实,成为向以美国为首的国际阵营对战的有力“外交武器”。

这场由一个国家(苏联)组织特别军事法庭,对另外一个国家(日本)的细菌战犯进行审判的国际司法活动,尽管在法庭组织、审判规则、实体运用等方面存在一定瑕疵[2],尤与晚近发生的纽伦堡审判和东京审判迥然不同,但因其中揭露的日本“准备和使用细菌武器”等内容属于严重战争罪行,早被多项国际战争法规和惯例[3]谴责、排斥;并且,苏联以一种近乎点名的方式,直斥“某个有力的大国”(即美国)掩盖这些令人发指的战争罪行,以致相关罪犯未能在远东国际军事法庭交付审判,得到应有惩罚;所以,这场审判一经公开报道,国际反响十分强烈,美方在难以否认基本事实的前提下,只能不断声称这场审判是一场“政治秀”(Political Show),只是苏联进行的宣传伎俩而已,刻意在媒体上加以歪曲和反宣传。然而,随着1980年代以来美国政府相关档案解密,通过一些记者、学者研究揭发[4],美国当年攫取日本细菌战实验材料,聘用石井四郎等细菌战犯进行细菌武器开发,借以推进本国细菌战水平,并在随后的朝鲜战争中针对朝鲜和中国部分地区施放细菌武器等事实,早已大白于天下。今日观之,美国当时虽以极低成本自日本细菌战犯手中获取大量“活体试验”和细菌战武器资料,但在此件事情上所根本牺牲的,却是一个以“道德楷模”和“国际警察”自命的大国道义形象。

在战后关于战犯的系列审判活动中,伯力城审判是相当重要的一环。正如前言,继纽伦堡审判之后组织的远东国际军事法庭审判,使日本的主要细菌战犯逃脱法网,免于刑责。遗憾并令人费解的是,大约在此前后,在南京国民政府组织的数次大规模审判日本战犯活动中,对于日本细菌战罪行的调查取证、相关战犯的审判处理,一直未见有明显动作。(或因忙于内战,或许是在某一大国压力下不得已而为之?有待进一步揭示。)因而,专门针对细菌战犯罪的苏联伯力城审判,尽管其中存在不少瑕疵,但作为二战后或曰人类历史上第一次针对细菌战犯罪的国际审判,正式开启了人类审判生化武器犯罪的正义之路,意义非凡。

再从后续发展来看,苏联在伯力城对于日本战犯的公开审判,为中国的战犯审判提供了经验。1950年7月苏联将969名战俘(连同部分讯供材料)移交中国,关押于新成立的抚顺战犯管理所。1956年6-7月中华人民共和国最高法院在辽宁沈阳和山西太原组织特别军事法庭,开庭审理武步六藏、铃木启久等45名战争犯罪嫌疑人(含此前羁押于太原战犯管理所者)。据曾经担任沈阳特别军事法庭审判长的袁光将军回忆,当时“找来苏联在伯力审判日本战犯的程序,有厚厚两大本,基本上就采用了人家的程序”。[5]另有证据表明,苏联的伯力审判记录更成为1956年沈阳特别军事法庭审办日本细菌战犯榊原秀夫案件的一项重要书证。[6]当然,中国对于日本战犯的司法审理,有不少法律实体和司法程序方面的创造,亦绝非照搬苏联经验;而从战犯认罪和思想改造效果看,中国的“以德服人”策略明显更深入人心。

在1949年12月25—30日伯力城审判完结后,苏联有关当局便着手将审判资料公开出版。1950年4月底或5月初,经过编辑整理,设于莫斯科的国立政治读物出版局便以俄文出版了一本名为《前日本陆军军人因准备和使用细菌战武器被控案审判材料》的书。[7]随后,该书被译成多国文字,由苏联的外国文书籍出版局出版印行。从笔者所见中文、英文、日文、德文四种版本样式窥之,该书并无完整版权标识或销售信息(如经销定价),应属官方特种印刷品,可能仅限政府或政党间交流使用,因而存世数量较为稀少。有鉴于此,但凡得此原本者,无不加以珍视;甚或争取机会,整理出版,以此警世。据笔者有限所见,除1950年苏联外国文书籍出版局的中文原版外,近二十年间,该书至少在中国已被三次重新出版,且均经改拟书名,大致如下:(1)《伯力审判——12名前日本细菌战犯自供词》(吉林人民出版社,1997年1月),署作“佛洋编写”。(2)《1949伯力大审判:侵华日军使用细菌武器案庭审实录》(解放军文艺出版社,2005年1月),署作“姜力编”。(3)《日本细菌战战犯伯力审判实录》(湖南人民出版社,2005年5月),署作“王国栋编译”。以上三者,虽然书名和署名方式各异,但内容并无二致。此外,该书的日文版与中文版大致同时出版,并很快传到日本。1981年10月,曾经沦为苏联战俘的日本作家山田清三郎,根据本书的日文原版,以纪实文学的笔法撰写发表了《细菌战军事裁判 : 记录小说》(新兴出版社发行)一书;次年7月,不二出版株式会社又在该书日文原版基础上影印重版,并改名为《公审记录——七三一细菌战部队》,侧面表明日本民间确有一些人士对于这场重要的审判表示关注。

如今在中国大陆,中文原本既难获见,三次重版本也早经售罄,时逢世界反法西斯战争胜利70周年,“为了忘却的纪念”,很有必要再次重版此书。本次重版,酌将书名改拟为《伯力城审判——沉默半个世纪的证言》,一则以审判发生地地名称之,比较符合国际语文惯例;二则言该书“沉默半个世纪”,乃因中国(提前)释放最后三名日本战犯在1964年4月——自此关于日本战犯的个体的诉讼问责宣告终结,国内关于日本细菌战罪行的研究揭发也骤然沉寂,距离提出本次出版动议(2014年)正好50周年,故命此名。

另外,笔者在查阅相关资料过程中发现:数十年来,中国的知识界对于这样一场重要而特别的伯力城战犯审判,一直鲜有深入专门的研究成果。对于普通民众而言,则更“难得周郎顾”。目前中国学界基本限于利用伯力城审判的历史记录,讨论研究中国抗战期间的细菌战、活体实验等问题,或根据新近发现资料或实地调查报告,就伯力城审判中未能发现或存在偏差的细菌战史实,进行补充和修正。换言之,比较侧重在细菌战或抗战史的框架下进行讨论。相比之下,对于这场审判的来龙去脉,绝大多数论者只是根据目前这本伯力城审判材料,作些简单介绍而已。因而,透过冷战的历史烟云,全面厘清伯力城审判的历史背景、审判过程、时代反响及其历史遗绪,尚是亟待研究开发的宏大学术课题。

最后,我们应该如何看待日本数十年侵华战争期间给我们的国家民族所造成的巨大伤害?又该如何看待惨酷无比的“活体实验”和细菌战罪行?1962年6月,前远东国际法庭法官梅汝璈先生在追述南京大屠杀的一篇文章结尾处特别写道:“我不是复仇主义者。我无意于把日本帝国主义者欠下我们的血债写在日本人民的账上。但是,我相信,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。”[8]然在笔者看来,追溯或纪念历史的意义,不仅在于拒绝人类对于痛苦经历近乎本能的“选择性遗忘”,更在于正视历史惨淡的真实,深刻反省:人类何以一面高扬理性的旗帜,礼赞人性的光荣伟大,另一面却在同类间大肆杀戮,以致给彼此民族造成沉痛灾难?我们相信,只有从真实的历史中吸取足够的教训,才能寻绎出人类未来的光明前景。

事实上,第二次世界大战给予当今世界的影响始终没有消歇。遑论这场大战所形塑的崭新世界格局与战前迥然不同,亦不论这场大战后的世界格局又经历几多沧桑剧变,单就这场战争中所投入的一些新式杀人武器(如原子武器、生化细菌武器)来说,其对人类道德伦理乃至精神世界造成的严重冲击,仍时常成为人们热议的话题,乃至引起公众的警惧或恐慌。与此同时,自世界范围看,包括当年交战各国(尤其一些“大国”)在内,今天的人们对于这场战争的认识和反省,既难言完全一致,更难说有多么彻底。日本政府一方,对于当年侵华战争的态度,经常游移于有限承认和坚决否定之间。媒体亦时常曝出部分人士否定侵略战争的言论,甚至有一些政府官员不断为当年的甲级战犯招魂献祭。对于日本二战时期“准备和使用细菌武器”的罪行来说,不仅绝大多数细菌战罪魁最终逃脱刑责,得享天年,有的甚至复出政坛,成为美国当年太平洋战略的重要棋子。日本政府亦从未就此正面表示道歉。2007年5月日本最高法院终审驳回中国180名细菌战受害者的上诉,虽然没有否定日军当年细菌战犯罪事实,但拒绝对受害者进行赔偿,便足以说明一切。

当然,作为另一方的中国,在追溯或纪念这场人类“大浩劫”的时候,也有必要让我们的公众了解真实的历史,进而在真实历史的基础上,学会面对历史的经验和教训,做到“前事不忘,后事之师”。或许,中日两国只有双方都能真正学会正视历史,才能从历史的沉疴中解脱出来,更加妥善地处理两国关系,在谋求两国人民乃至人类和平福祉的大业中有更积极的作为。至所企盼!

是为序。

2015年2月18日

于京西寄庐

注释:

[1]其实遭受日军“活体实验”者众多,除大量中国同胞外,还有不少苏联人、外蒙古人,甚至美英战俘。

[2]这场审判存在的问题其实很多。比如,日军“准备和使用细菌武器”等犯罪行为主要发生在中国境内,按照一般国际法惯例和规则,理应由中方行使主要审判职责,并充分考虑中国人民在日军进行“活体实验”和细菌战争中所受之伤亡损失。但在当时情况下,中国战争疮痍未复,尚无法进行此类审判活动,而在苏联主导下的这场审判活动,基于苏联国际社会主义运动领袖的霸主地位,更侧重苏联国家、军队和民众所遭受的战争损害,在一定程度上忽视了中国的国家主权和人民利益。

[3]如1925年6月17日在日内瓦签署的《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》,规定:“鉴于在战争中使用窒息性、毒性或其他气体,以及使用一切类似的液体、物体或器件,受到文明世界舆论的正当的谴责;鉴于在世界上大多数国家缔结的条约中已经宣布禁止这种使用,为了使此项禁令被普遍接受为国际法的一部分,对各国良心和实践具有同样的约束力”,兹宣告:“各缔约国如果尚未缔结禁止这种使用的条约,均接受这项禁令,各缔约国同意将这项禁令扩大到禁止使用细菌作战方法,并同意缔约国之间的关系按照本宣言的条款受到约束。”(王铁崖、朱荔荪等编:《战争法文献集》,解放军出版社,1986年,第140-142页)虽然日本、美国同为发起签署国,但该议定书并未获本国政府批准,为此后两国的细菌武器研究、应用埋下伏笔。最终,日本直到1970年5月21日才批准加入此议定书,美国则至1975年4月10日也批准加入,而中国的南京国民政府早在1929年8月24日便已批准加入。

[4]最重要的开篇之作当属约翰·W·鲍威尔(John W. Powell)的《日本的生化武器:1930-1945》一文,载于《原子科学家公报》(Bulletin of the Atomic Scientists),1981年10月。该文又载于同年《纽约时报》,1981年11月1日,第45页。

[5]袁光:《从红军战士到军法将军》,江西人民出版社,1998年,第153页。

[6]王战平:《最高人民法院特别军事法庭审判日本战犯纪实》,人民法院出版社、法律出版社,2005年,第361页。

[7] 1950年5月14日《人民日报》(第4版)转载塔斯社莫斯科十日讯:“苏联国家政治读物出版局最近出版《被控犯有准备及使用细菌武器罪的前日本武装部队人员审讯案材料》的专辑。真理报与消息报皆著文评论该书。”

[8]梅汝璈:《关于谷寿夫、松井石根和南京大屠杀事件》,载梅小璈、范忠信选编:《梅汝璈法学文集》,中国政法大学出版社,2007年,第408-409页。

作者:孙家红,中国社会科学院法学研究所副研究员。