字号:

字号:小

中

大

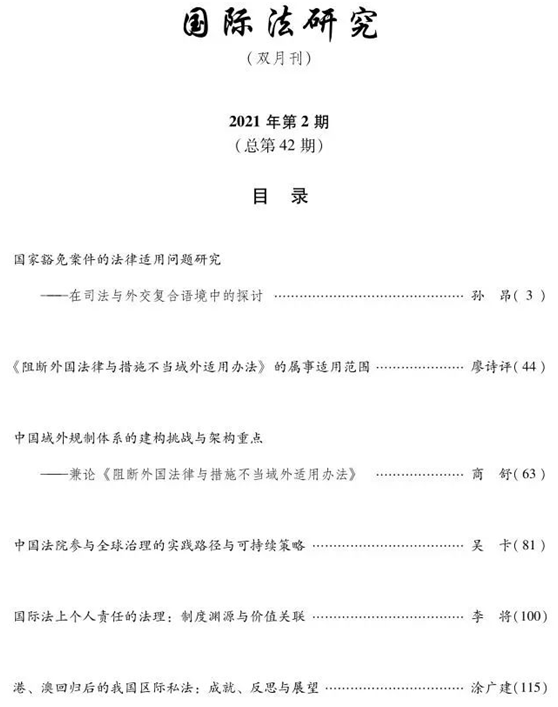

国家豁免案件的法律适用问题研究

——在司法与外交复合语境中的探讨

孙昂

中国驻安提瓜和巴布达大使,G20反腐败追逃追赃研究中心特邀研究员,中国国际私法学会会员。曾在中国外交部条约法律司、中国驻美国大使馆、中国驻印度尼西亚棉兰总领事馆、联合国难民署驻缅甸联络处、联合国安理会基地组织制裁委员会专家组任职。

摘 要:国际法的国家豁免原则现呈绝对豁免论和限制豁免论并存之势,法律适用问题,即判断国家豁免的标准的问题,也因此成为妥善应对国家豁免案件的关键之一。在外交层面,被诉国和法院地国将分别陈述各自的国际公法立场;在司法层面,法院将依其国际私法规则适用法院地法。如在持限制豁免论的国家被诉,即使被诉国持绝对豁免论,法院裁判案件时将适用限制豁免论。改革开放以来,中国在美国法院面临的国家豁免案件均属这一情形。对此,中方有权依绝对豁免论向美方提出外交交涉、在舆论战中向受众传递绝对豁免立场、并在选择出庭应诉时向美国法院主张绝对豁免。同时,需针对法院适用本国法裁判案件的现实,从美国法律和判例中发掘出并利用好可支持中方豁免主张的内容,并在法律条文存在解释余地时,研判美国法官和政府解释法律时分别依据的法律意识和对外政策(含一般政策和国别政策)。

关键词:国家豁免;《外国主权豁免法》;法律适用;法官造法;对外政策

《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》的属事适用范围

廖诗评

北京师范大学法学院教授、博士生导师。

摘 要:《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》是中国域外适用法律体系的重要组成部分,旨在弥补中国主体在国际经济交往中因为他国国内法不当域外适用所造成的损失。办法第2条是关于属事适用范围的规定,也是理解其他条款含义的基础,社会各界对此有不同解读。从文义解释角度切入,该办法第2条的属事适用范围包括次级制裁和具有次级制裁效果的初级制裁措施,但这一结论与立法意图存在差异,需要引入目的与宗旨解释和体系解释等方法进行协调。

关键词:阻断办法;属事适用范围;域外适用;次级制裁;初级制裁;违反国际法

中国域外规制体系的建构挑战与架构重点

——兼论《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》

商舒

加州州立理工大学商学院波莫纳(Pomona)助理教授,商法项目主任,主要研究领域为国际监管竞合、跨国法、国际争议解决、公共健康和环境治理。

摘 要:面对全球监管竞合和美国政权交替带来的新挑战,需要结合现行美国法一般性域外适用收缩和域外监管扩大的现实,分析《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》的适用难点和可能引起的业界回应;并以此探讨如何从立法、执法、司法、普法四个维度逐步构建具有自身特色、逐步成熟的中国法域外规制体系。一是应当以民商事司法的发展带动中国的法域选择;二是以国内市场的成熟健全中国法域外规制武器;三是以科技企业的知识产权崛起完善出口监管体系,辅以涉外法律人才队伍建设,以增强全球监管体制的中国声音。同时,要避免本领域内“以外交思维取代法律原则”的学术和实务研究的视角偏颇。

关键词:阻却立法;域外规制;制裁;监管竞合;法律域外性;涉外法治

中国法院参与全球治理的实践路径与可持续策略

吴卡

浙江师范大学法学院教授,法学博士。

摘 要:通过“一带一路”建设司法实践,中国法院正成为中国参与全球治理的一支重要且独特的力量。中国法院参与全球治理的实践路径包括审理涉外案件、分配全球司法治理权、确定案件当事人权利义务和产生全球治理效果四个方面。由于中国法院参与全球治理是一个长期实践过程,所以有必要构建由资源供给、能力提升、法治互动、利益协调与多元保障等构成的可持续实践创新体系,以及由参与实践、身份转型与国际法治等关联要素组成的互构性理论支撑模式。中国法院参与全球治理须秉持人类命运共同体思想和相关新理念,并将其贯彻于审理涉外案件及提升自身的国际纠纷解决能力和增强与国际法互动的全过程。

关键词:中国法院;国家治理;全球治理;涉外法治;国际法治

国际法上个人责任的法理:制度渊源与价值关联

李将

中国社会科学院法学研究所博士后,助理研究员。

摘 要:西方国家近年来隐瞒战争罪行,并企图抵制或阻碍相关司法追责的行径引发了国际社会的广泛关注。国际法上的个人责任是战后国际法发展所确立的重要法律原则,它与现代国家责任拥有共同的制度渊源。随着国际法的演进,国际法规范在层次和效力上呈现出区分性,为确立与特定国际义务相称且充足的法律制裁,个人责任通过颠覆传统国际责任集体性的方式衍生出来,抽象实体说、个人义务说、法律规定说等学理为集体性的悖反提供了理论支撑。个人责任继承了传统国际责任的法律主义倾向,通过目标扩张形成了由规范责任、功能责任与秩序责任组成的复合式的法理结构。个人责任的内在价值在理论上相互关联、互为支撑,实践中彼此之间又表现出一定的不一致或冲突状态,这导致个人责任面临理论充足性的质疑与实证局限性的挑战。应当坚决反对惩治国际罪行过程中的政治操纵、双重标准和强权逻辑,维护国际法的严肃性和权威性。

关键词:国家责任;集体性;个人责任;法理结构;内在价值

港、澳回归后的我国区际私法:成就、反思与展望

涂广建

澳门大学法学院教授,法学博士。

摘 要:港、澳回归二十余年来,我国区际私法取得了长足的进步,尤以民商事司法协助领域为最。具有标志性的成果是,回归伊始至近期所取得的一系列区际民商事司法协助安排。这些安排现已覆盖诸多方面,包括送达、取证、判决的承认与执行及仲裁,虽已“初具规模”,但尚有可改进的空间。时至今日,我国区际私法的发展也仿佛遇到了“瓶颈”。展望未来,我国区际私法合作的模式应当是三边而非双边安排,在法律基础得到进一步延伸后,拓展区际私法合作的空间。除了区际司法协助,还应在协调管辖权、统一冲突规范和准据法、甚至统一某些实体私法等方面去挖掘广阔的可合作领域。

关键词:区际私法;司法协助;安排;内地;香港;澳门