字号:

字号:小

中

大

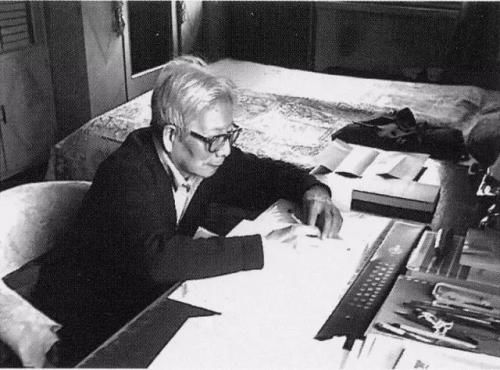

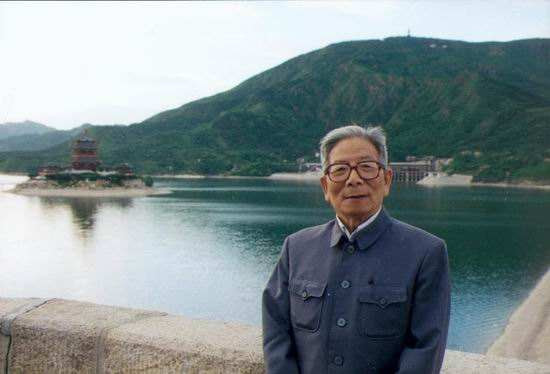

谢怀栻先生,新中国民法的先驱者。1938年入中央政治学校大学部法律系,1942年毕业。1948年任上海国立同济大学法律系副教授,讲授民法、民事诉讼法。1951年到北京中国新法学研究院工作,随后该院改为中央政法干部学校,在该校哲学教研室工作。1979年到中国社会科学院法学研究所民法研究室工作,任副研究员、研究员,兼任中国社会科学院研究生院教授,于1988年退休。2002年被聘为中国社会科学院法学研究所终身研究员。

2003年的5月3日,“五四”运动84周年的前夕,与“五四“运动同龄的谢怀栻老师离开了我们。他再也不会出现在五四大街路北的社科院法学研究所了。

现在,纪念先生的文字已经很多,并已结集出版了,人们可以从中了解一些谢老的生平和贡献。

但是,对于谢老法学思想的总结工作却才刚刚开始。

谢老1919年8月15日出生于湖北枣阳。

1937年从武昌省立一中高中毕业,考入清华大学机械系。时值抗战爆发,谢老希望“从文报国”,遂于1938年8月退出清华大学,转而考入中央政治学校大学部法律系。

国民党中央党务学校是中央政治学校的前身,大革命时期始建于南京,只办过一期,到第二期即改为中央政治学校,学制也由原来的一年改为四年。

抗战发生后,学校由南京搬迁湖南芷江,未几又迁往重庆南温泉。

“忆昔在南泉”中的南泉就是南温泉。

这个学校到抗战结束搬回南京,才由党务系统归到国家教育系统,改为“国立政治大学”。

此前之所以不叫大学,是因为它除了大学部之外,尚有许多别的大学所没有的其他教育机构:专修科(两年制,如地政专修科、会计专修科),附属学院、学校(如合作学院、地政学院、边疆学校、东方语言学校等,除边疆学校是中等学校性质,大部分是大学或专修科性质),公务员调练部,研究部(近似研究所性质)。

据说大学部的毕业生是嫡系,其他的是“庶出”。

公务员训练部分为普通科、高等科。普通科训练的是普通考试及格的人;高等科训练的则是高等考试及格的人。

普通科比较笼统,学生不分班,训练期限为一年;高等科学生也是分门别类,各科都有,如行政人员、外交人员、司法人员等等,训练期限为半年。

谢老高等文官考试司法官考试及格后,就是在公务员调练部高等科司法官组接受训练的。

中央政治学校大学部是其基本部分,内分行政、外交、新闻、教育、财政、经济法律等。

当时由于大学部不是国立的,加上法律系也不是热门专业,更因系主任梅仲协教授于二年级开始,在大礼堂讲演介绍法律系情形,供学生做选系的参考时(政治大学,一年级不分系,二年级才开始分系,法律系的课程,也有与他校不同的),严正宣示,法律系很难念,德文和日文以及他校法律系不必修的“立法技术研究”,均为必修。

学生多视法律系为畏途,最终只有九人选填了法律系,即谢怀栻、罗渊祥、张信诚、徐道腴、向天池、张作明、黄蹈中、刘特、姚瑞光等,是为政治学校大学部第十期(1938——1942)法律班。

1939年之后的三年间,谢先生受业于梅仲协教授,接受了严格系统的大陆法学术训练。梅先生亲自教授民法总则、民法债编、公司法、国际私法、罗马法和德文法学名著选读。

后两门课用德文教材(最后一门的教材就是德国民法典),前两门的教材是《民法要义》。

《民法要义》系以德文Schaeffers grundriss为蓝本,条理至佳。

梅先生1943年在正中书局的“大学用书“丛书中,出版过一本《公司法概论》,这很可能是在他为谢老等人讲授公司法所用的讲义基础上,增订而成的。

从书后附录的参考文献来看,作者广泛借鉴了德、法、日等国的名家在商法或公司法方面的著述。这是笔者所看到过的、1949年以前最好的公司法教材。像谢老在《外国民商法精要》中对于股份有限责任公司的“有限责任”的阐释,在梅先生的《公司法概论》中就能找到其间传承的脉络。

毕业以后,1942年8月到12月,谢老在陕西省政府社会处任科员。在此期间,

“谢先生辗转步行到延安,在那里生活了一个月。一方面,他在延安感受到革命精神,另一方面,他对那些‘统一思想’的标语感到困惑,他难以理解人的思想如何能‘统一,’于是,悄然离去。”

——方流芳《回忆谢老》

同年参加高等文官考试司法官考试及格,次年5月到重庆地方法院任学习推事,10月入中央政治学校公务员训练部司法官组学习,14年2月结业,参加高等文官考试复试及格。

1944年3月分配到重庆地方法院任推事,直至1945年9月。

1948年8月至1949年11月在上海国立同济大学法学院任教,教授民法、商法,与陈盛清教授、余鑫如教授同事。

1949年5月27日上海全部解放。新中国成立后,1949年12月谢老进入北京中国新法学研究院学习。1950年10月新法学研究院第一期结业。

将中国建设成为社会主义法治国家,是谢老一生为之奋斗的目标。他不仅坐而言,而且起而行。为此,他在法学研究、法律教育、法律实务和立法等各个方面均有建树。

![]()

立法方面,他应邀参加了国家的一些立法工作,例如一些法律草案的讨论工作。参加了对《民法通则》、《企业破产法(试行)》、《民事诉讼法》、《公司法》、《合同法》、《票据法》、《担保法》等法律的司法解释的论证。

法律实务方面,担任中国国际经济贸易仲裁委员会的委员、顾问和仲裁员,办理了数百件经济贸易仲裁案件。此外,应邀参加了一些司法工作,如一些司法问题和司法案件的讨论工作。

在法律教育方面,先生在社科院法学所指导的研究生并不多,但是编外学生却不少。因为谢老曾经在北京的几个大学里给研究生讲课,还在一些单位举办的训练班、研究班里讲课,特别是北京几个大学法学院的博士或硕士论文的评议或答辩,都以能邀请到先生为荣,而谢老在答辩会上的发言,总是点石成金,让人耳目一新。

谢老在法学上的贡献是多方面的,其中以民事法方面最为重要。在民事实体法方面,谢老贯通民商,融汇中外,如在民法总则方面著有重要的论文;在契约法方面,应德国汉堡的马克斯·普朗克外国私法和国际私法研究所之邀,撰写了《现代中国的合同法》,还参与编写了《合同法》、《合同法原理》;在知识产权法方面,发表了《论著作权》、《著作权的内容》、《台湾新著作权法述评》、《著作权研究的新阶段》和《著作权法公布有感》等论文和文章。在商法方面,著有《票据法概论》、《外国民商法精要》等专著。而在民事程序法方面,谢老翻译了《德意志联邦共和国民事诉讼法》,撰写了《资本主义国家破产法简介》(载于1988年最高人民法院经济审判庭《企业破产法讲座》)。

![]()

这本《民法总则讲要》主要是将谢老散在几种集体作品中的、有关民法总则的内容聚拢来,组织在一起而形成的。民法总则是大陆法系(准确地说是德国法系)民法的最抽象最核心的部分,因此,本书集中展现了谢老在民法总则这方面的心得。

本书各章,虽然多为《民法通则》颁行后写成,因而有一定的针对性。但由于写作年代不一,有的部分如第四章经济组织的法律地位写作年代较早,且只集中于企业法人,故不能简单地以《民法通则》之规定作为评价的绳纆;多数部分成文早于1988年,其时最高法院《关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见》尚未出台,所以,谢老的有些观点与《意见》中的规定不尽一致,实属正常。但越是不一致的地方,越值得玩味,孰优孰劣,读者自有判断。

其次,必须说明的是,由于这本《民法总则讲要》是编辑作品,所以,“忠实原貌”是编者遵循的基本原则。编者的职份只在于将谢老关于民法总则的一些论述,按照编者自己的理解,根据某种体系化的标准加以编排组织而已。所谓某种体系化的标准,指的是以法律关系为中心,也可以说是以民事权利为中心而展开的总则的体系,包含客观的民事法、主观的民事权利体系、权利主体、权利变动的基本法律事实——民事法律行为、影响请求权效力的基本法律事实——时效。这符合立法者在《民法通则》中安排材料的方法,也符合一般人的阅读习惯。

《谢怀栻法学文选》的后记里有这样一段话:

“我虽然在名义上从事法学工作若干年,其实……我从事法学研究和法学教育工作只能从1980年我进入中国社会科学法学研究所算起。在这20年期间,参加的集体编著、译校作品,以及个人写作的作品,大都是些应付任务和人云亦云的东西,真正说得上学术著作的极少。”

这是谢老理性而自谦的说法。

谢老一生主要以民事法律科学研究和教育为职业、为志业,鞠躬尽瘁,死而后已。支撑起他自由、民主、科学理念的基础则是谢先生对于民族国家的热爱。

这就是我所认识的谢老。

本文节选自《民法总则讲要》序言:写在《民法总则讲要的前边》,2006年12月24日 改定于北京大学燕北园,作者张谷。